影の歴史/ヴィクトル・I・ストイキツァ

「絵画の誕生について知られていることはほとんど何もない」。

古代ローマの博物誌家・大プリニウスが『博物誌』で書いたのを引きながら、『影の歴史』の著者ヴィクトル・I・ストイキツァは、「しかし」といって、こう続ける。

ひとつだけ確かなのは、人間の影の輪郭を初めて線でなぞった時に絵画が誕生したということである。

影。対象物によって光が遮られた部分を示す、ネガとしての図像だ。

「西洋の芸術表象の誕生が「陰画=否定(ネガティヴ)」にあるということは、きわめて重要だ」とストイキツァは書く。

その誕生からはるか時が流れた啓蒙主義(en•light•ment)の時代なら、蒙(くら)いものに光を当てて明らかにすることこそが絵画の役割と考えられた。しかし、その起源においては、むしろ真逆な形で光を閉ざしたところで絵画は始まったというわけだ。

この本は、これまで光の芸術として描かれてきた視覚芸術の歴史を、影という正反対の視点から見つめ直した、読んでとても興味深く感じた1冊だった。

プラトンの洞窟のなかの影絵

本書でストイキツァは、大プリニウスによる絵画の起源と同時に、プラトンによる知の起源についても焦点をあてている。

プラトンのよく知られた洞窟の比喩では、人間は暗い洞窟のなかに明るい入り口を背にして、背中からの光に照らされた奥の洞窟の壁だけが見える状態で、首も手足も縛られて身動きが取れない状態で暮らしている。生まれてからずっとだ。

その壁には、ときどき、人間の形をしたものやその他の動物、道具などの影が映し出される。光と人々のあいだをそれらの像が運ばれるからだ(ただし像を運ぶ者の姿は壁に隠され、みえない)。

それゆえ、身動きのとれない人間たちは、実体の像を目にすることなく、生まれてから影だけを見て過ごす。

プラトンが対話形式で問うのは、これらの人間にとってはその影こそが真実そのものではないか?ということだ。実体を見たことなく、その影のみを見た経験しかしたことのない人間たちにとって、影は真実の姿そのものではないかと。

もう、おわかりだろう。プラトンが言いたいのは、人間が普段目にしている像=イメージは果たして真実の姿なのか、ということだ。

もちろん、プラトンの答えはNOで、彼はその背後にある真実としてイデアを打ち立てたのだった。

しかし、僕らにとっていま大事なのは真実であるイデアではなく、その不在のしるしとしての影のほうだ。

彼らはともに起源にまつわる神話を扱っている(プリニウスは芸術の起源、プラトンは知の起源にまつわる神話を)。また、芸術表象の誕生にまつわる神話も、認識表象の誕生にまつわる神話も、その中心にあるのは投射というモチーフである。さらに、この投射は最初暗い染み―― 影―― から始まる。つまり、芸術(真の芸術)と知(真の知)は、ともに影を超えたところにあるということなのだ。

形見としての影

大プリニウスが絵の起源として紹介した、影の輪郭をなぞった話。

それをもうすこし詳しく紹介しておこう。

それは古代ギリシアのコリントスの町シキュオンの陶器師ブタデスの娘が、恋人である青年が戦争で海外に旅立たなくてはいけなくなったとき、ランプの明かりに照らされた壁に映った彼の影の顔の輪郭をなぞったという話である。つまり、戦地に旅立ち不在となる恋人の横顔=プロフィールを形見として残すために描いた線が絵画のはじまりだというのだ。

影のもうひとつのありうる機能は、影としてのイメージが誰かのものであるという事実から引き出すことができる。つまりそのイメージは、モデルとなったある人物とそっくりであると同時に、その人物に所属するものであるということである。恋人の実際の影は彼が旅しているあいだずっと変化しながら彼に付き添うのに対し、壁の上にとらえられた彼の影は、旅の移動とは対照的に、形見であり続けるため、人の心を和ませる価値を有することになろう。つまり、実際の影は去る人のお供をするのに対し、彼の輪郭は、とにかくいったん壁の上にとらえられるや、イメージというかたちで現前を不滅のものとし、瞬間をつかんでこれを持続させるのである。

もちろん、これは単なる伝説であって、実際の影はそれよりずっと昔から描かれてきた。ラスコーやアルタミラの洞窟画を思い起こせば十分だろう。

しかし、僕らにとって重要なのはここでも真実ではない。

いまここで僕らにとって大事なのは、絵画が影をなぞることから、不在者の影を形見として残すことからはじまったと言い伝えられたということだ。

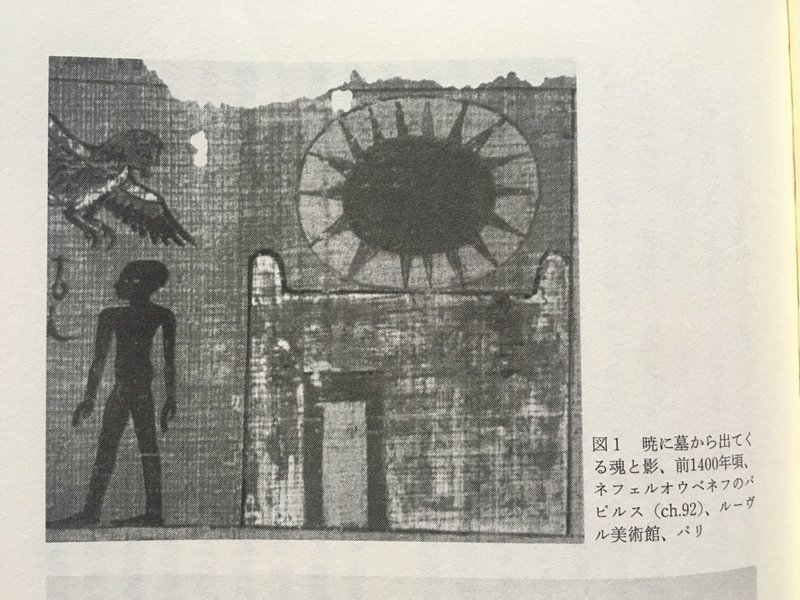

エジプト同様ギリシアでも、像は神と死者の代役を務めるものであったということは、古代エジプトやヘレニズム時代のギリシアを研究する人々の認めるところである。死者の代わりを務める像は生きているものと見なされていた。有名な古代エジプトのカーは、死を表わすさまざまな彫像の魂であった。マスペロが彼の古典的な研究書のなかで述べているように、影は古代エジプト人たちが最初に魂が視覚化されていると見なしたものであった。この場合、「影は明るいもので、色のついた投射であり、ある人物の特徴をあますところなく再現していたが、その個人にとっては空気のようなもの」であった。一方、きわめて早い時期からまさに人間の魂と見なされてきた黒い影は、結果的に人間の分身と考えられた。

人間の分身とみなされた黒い影。

そうであるがゆえに、なぞられた影の輪郭は不在の恋人の形見となりえた。

その機能は、恋人の似姿を似顔絵のように描いたのでは、決して実現しなかったものなのだろう。何より魂の視覚化である影だからこそ、分身そして形見としての機能を果たしえたのだ。

他者の影

同時に大事なのは、それが他者の影であったということだ。

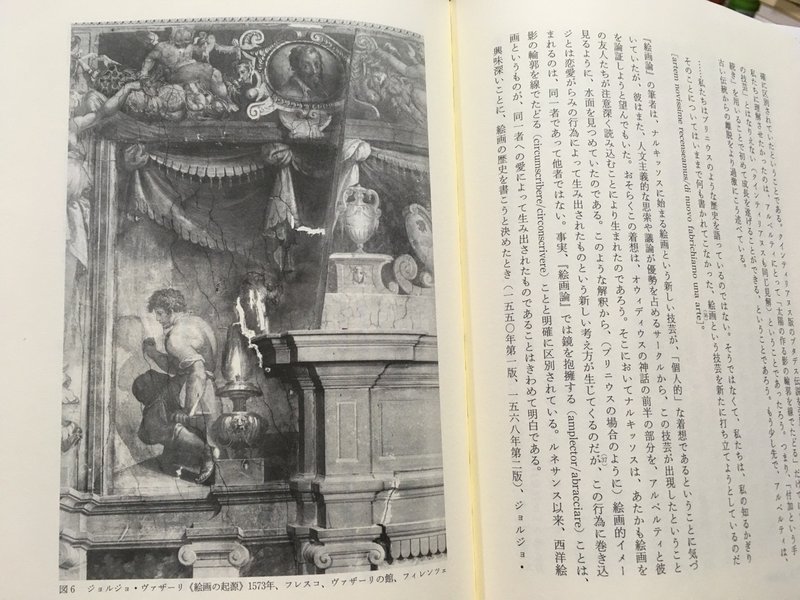

ルネサンス期の美術史家ヴァザーリはその点を勘違いした。

彼は絵画の起源における影をなぞる行為をどういうわけか、恋人の影をなぞる行為から自分自身の影をなぞる行為に置き換えてしまった。

しかし、これでは絵画の起源とはなりえない。

不在者の魂を代理する形見になりえないというからだけではなく、それはプロフィール=横顔ではなく、鏡のような正面性をもってしまうからだ。自分で自分の影を描こうとすれば、それは横顔にはなりえず、正面に近い影になってしまうのだ。

ヴァザーリの筋書にとっていちばん問題となるのは、影の輪郭を線でなぞることによって生み出される自画像というものを想像することが、事実上不可能だという点にある。フィレンツェの屋敷の壁に描かれたこのフレスコ画のなかでいままさに生み出されようとしているものは、どちらかといえば、形もなければ的確でもない染みとして、私たちの目には映るのである。プリニウスの神話が伝える、影の輪郭を線でなぞることによって類似性をとらえることができるようになるのは、ただ、モデルと職人とが別々の異なった2人の人物である場合のみに限られる。イメージ/影は(自己ではなく)他者の類似なのであって、この類似性は、したがって唯一「プロフィール」の形式においてのみ明らかになるものなのだ。

他者の影の輪郭であることが大事なのだ。

つまり、引用中にもあるように影をなぞる者=画家となぞられる影の持ち主=モデルは別人であることが大事なのだ。起源が自画像であってはならないのだ。

自画像であれば、それは影ではなく、鏡となる。

そう、それでは、恋人への愛の物語ではなく、水たまりに映った自分の姿にうっとりしてしまうナルキッソスの自己愛的な物語になってしまうのだ。

真正面という方向性をもつ鏡との関係は、同一者との関係であり、真横という方向性をもつプロフィールとの関係は、他者との関係なのである。

対象を描くということはまずは鏡としてではなく、他者である影を描くということからはじまる。それが鏡のような似姿を映しだすようになるのは、そのあとのことなのだ。

左手で描く

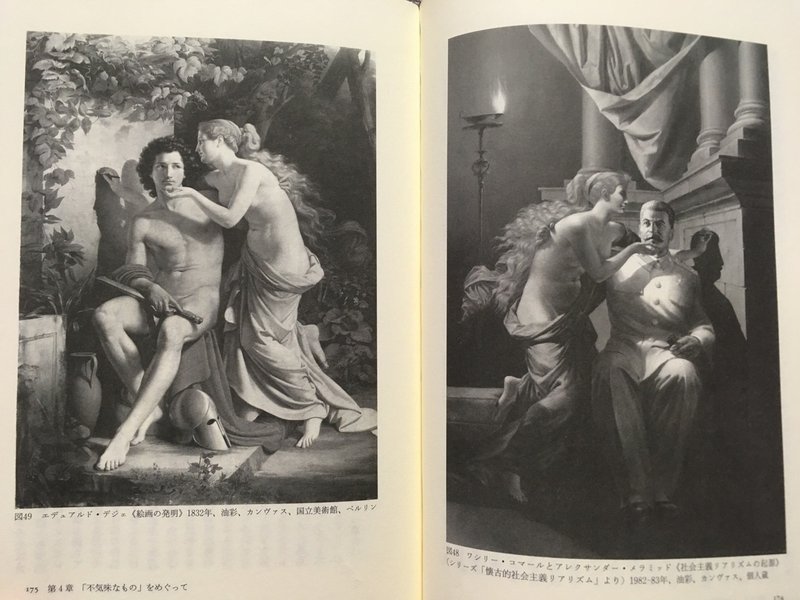

さて、大きく時代が下って現在からさほど遠くはない過去、20世紀も終わりに近づいた1982-83年に、ワシリー・コマールとアレクサンダー・メラミッドによって描かれた『社会主義リアリズムの起源』という絵がある。

絵の女神であるミューズがスターリンの影の輪郭をなぞるという、まさに絵画の起源をなぞらえた絵だ。

この絵は、何度となく描かれてきた絵画の起源をなぞったものであることが左側の絵と見比べるとよくわかる。しかし、パット見てわかるように、このスターリンの絵は「絵画の起源」を描いた絵とちょうど反転している。描かれる向きが反転しているだけではない。モデルと画家の性別もまた反転しているし、自然な陽の光の下で描かれているか、ロウソクの人工的な光に照らされてるかという反転もある。さらに画家がどちらの手で描いているかも反転している。スターリンの影をなぞるミューズは左手で描いているのだ。

そして、ここにこの絵のメッセージはあるという。旧ソヴィエトの芸術家たちに共有されていたコードがここに隠されているのだ。

左手で色を塗ったり、線を引いたり、文字を書いたりすることは、彼らのあいだでは、その結果でき上がった作品には何の美的価値もないことを意味していたのだ。したがって、左手で描くというのは、この場合の作品の意図するところを考えたなら、まさに適切な振舞いなのであり、さもなくば、彼らは嫌々ながらも時の権力によってそうさせられていたのだということになる。

影を描くことによる愛の表現

だいぶ、あいだを端折ったが、この本ではこうして影という観点から美術の歴史が鑑みられる。その対象としては19世紀以降、とうぜん絵画のみならず、写真もそこに含まれるようになる。

最後にその一例を紹介して、終えよう。

紹介するのは、印象派の画家モネが、ほとんど自画像を残さなかったなかで、晩年に残した、ジヴェルニーの庭の睡蓮のある池に映った自身の影を写した写真作品だ。

ストイキツァはこの写真について、こう書いている。

ここで考慮すべきは、モネの哲学の本質は、あらかじめ入念に計算された部分にあるのではなく、どちらかといえば直観的な部分にあるのだということだ。もっと詳しくいうなら、絵画の起源に関する神話を練り上げるというよりもむしろ、それを転倒させることとなったモネの選択とは、本質的にどのようなものであったかということである。というのも、この写真のなかで水面に反射して浮かんでいるのは、モネの鏡像ではなく、モネの影だからである。

そう、モネが何度も繰り返し描いた睡蓮のある池に映るのは、モネの鏡像としての姿ではなく、モネの影なのだ。

睡蓮の池に映り込むまわりの木々などの鏡像を幾度も幾度も描いてきたモネが、この写真では自身の水面に反射した姿ではなく、影を写しているのだ。

ストイキツァはこう続ける。

ここで思い出されるのは、ナルキッソス神話の前半の詩的な記述において、オウィディウスが、反射のさまざまな段階について述べていたということである。そのなかで、もっとも不明瞭なもの―― 影―― は最後に登場し、その後といえば、「無」の消滅があるだけであった。この象徴的な写真において、もしモネが影というかたちで自己の姿を(一般的な表象表面と異なるところのない)水面に映すことを選んだのだとすれば、それは自己愛を示唆したかったからではなく、象徴的な世界に対する自己の愛着を示したかったからではないだろうか。

そう。ここでも自己愛ではなく、他者への愛なのだ。

プラトンは影をみる人間の例えで、表象認識と真実の認識の差を説いたが、しかし、影は対象の似姿=鏡像とはまた異なるものだ。

このモネの作品をみるとき、洞窟のなかで身動きとれない人々が見ていた影は、実は対象そのものの魂、あるいは、世界そのものの魂であり、モネが愛着をもってみようとした象徴的な世界そのものだったのではないだろうか。

そこに気づくとき、この明るすぎる世界で影を見失った僕らには、自分のまわりの魂についてちゃんと愛着をもって接する余裕がまだ残っているのだろうか?

そう不安になったりする。

P.S.

ちなみにこの本とすこし前に紹介したハンス・ベルティンクの『イメージ人類学』は、ともに阿部成樹『アンリ・フォシヨンと未完の美術史:かたち・生命・歴史』を読んでいて、そこで紹介されていたストイキツァとベルティンクに興味を持って読んだ2冊だ。

こうやって『未完の美術史』『イメージ人類学』『影の歴史』とタイトルを並べるだけでも既存の美術史を離れた新鮮な視線を感じられて心地よい。

こうして読みたい本が連鎖していくのは時々あるが、こういう読書って身になるので良いなと思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。