芸術と貨幣/マーク・シェル

お金というもののあり方が変わっていっている。

キャッシュレスや仮想通貨はもちろん、ポイント、個人間取引によって換金が容易になった商品、情報銀行による自分自身の商品化、そう、noteを書くことなども含めて、お金的なものが多様化して、価値の測り方、交換の仕方はより複雑なものとなっている。

現金=お金という感覚は今後ますますなくなっていくし、「お金を持っている」ということ以上に、どれだけ「お金を動かす力があるか」が問われるようになってきて、仕事をすることだけがお金を動かす手段ではなくなっていくのだろう。

たたま、マーク・シェルの『芸術と貨幣』を読んだのは、そういう社会的な変化を踏まえてというよりも、むしろ、この本を読んだから、あらためて、そういうことを考えたのだけれど、かといって原書が1995年に出版されているこの本の内容がそういうことを直接示唆するような内容だったというわけではなくて、実際、この本が扱うのは、キリスト教的神とお金の平行性、あるいは、芸術とお金の平行性ということだった。

そう。キリスト教の聖餐式で食される聖餅は、キリストの身体だとされるが、その聖餅とキリストとの関係は、まさに硬貨とお金の関係に似ている。

銘刻と実際の価値

キャッシュレス化する以前に、紙幣に慣れた僕らにとっては、貨幣そのもののモノとしての価値が、その額面に書かれた価値と釣り合わないものであることを不思議に思ったりはしない。

けれど、貨幣が生まれたばかりで、その貨幣の価値に関する信用を保証する権威そのものが怪しかった時代には、人は額面に書かれたとおりの価値を、それが刻印されたモノ自体が持っていることを求めた。

そこに1万円という銘刻がされていれば、その銘刻がなされたモノ自体に1万円の価値がなければおかしいと考えられたのだ。

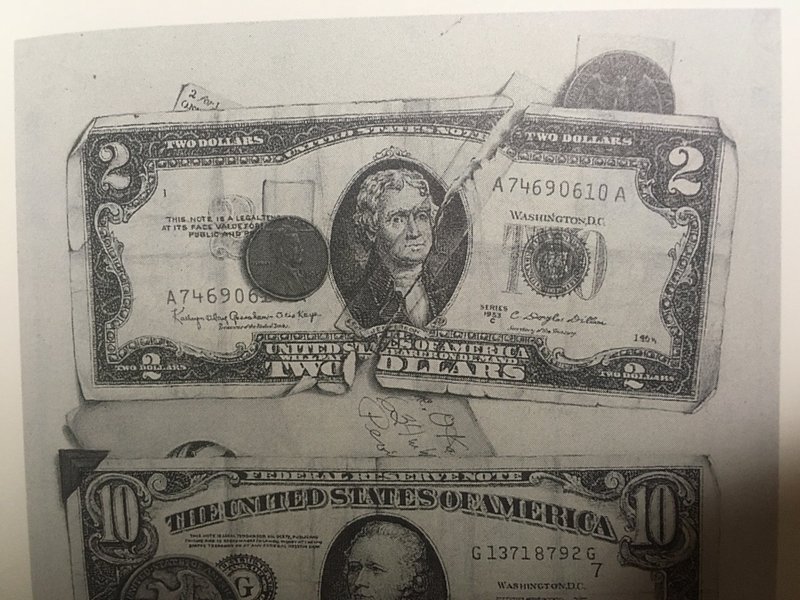

著書のマーク・シェルは、以下のようなオーティス・ケイという作家の「1には2、家からのお金」という作品を紹介しつつ、こんなことを書いている。

美学理論の研究者の中には、2という数字を刻まれた最初の硬貨こそ世界で最初の概念芸術だったと主張する者がいる。彼らによれば、この硬貨は信用発行によって、記号をモノから引き離したのである。

1(枚の紙幣)なのに、2(ドル)。

僕らにとっては何ら不思議でもないことだが、何故1なのに2なのか?とモノの実体に重きを置けばその疑問も当然だ。

ましてや、もはや物理的なモノはゼロなのに、そこにお金的な価値が存在可能なキャッシュレスの時代に僕らは生きている。コンセプチュアルアートとしての貨幣。価値はコンセプトであって、物質性に縛られてはいない。

しかし、額面とそれが書かれた物質そのものの価値に等価性を求めた時代には、当然、貨幣は紙ではダメで、金などで造られた硬貨であるのが自然だった。

ある意味、それは値札のついた商品だ。

貨幣は価値の代理であるだけでなく、価値をもつ商品であることも求められたわけだ。

その場合、ある意味、貨幣を用いた交換が行われていたとしても物々交換と変わらない。金の延棒を持っているのと同じことだ。

硬貨は、持ち運びやすく、かつ値札が明確に刻印されてある商品だった。

コインはイコン

その硬貨について、シェルは「歴史上初めて広範に生産された発行物であり複製品でもあった硬貨は、精神的にして同時に物質的な、美的にして経済的な価値を有するイコンであった」といっている。

そう。コインはイコンだった。

シェルはこんな風にも書いている。

硬貨の銘刻は、自身が刻まれた原料の品質が、そこに打刻された(物質の重さや純度の)額面「どおり」であると主張し、原料の品質と銘刻が「等価」であることを主張しているのだが、聖像とはつまるところ、この主張が真実である時の硬貨のようなものなのだ

と。

硬貨と聖像。コインとイコン。

いずれも表面に刻まれた表象と内包物が等価であると信じられるほど、上手に機能する。1ドルと書かれた硬貨は1ドルの価値があるし、聖像はキリストそのものと同じ価値をもつ。

それを偶像崇拝として批判しはじめた途端、貨幣も聖像もハイパーインフレーションを起こしてゴミ同然となる。

シェルは先の続きで、こう補足している。

この意味で、伝統的な真理の定義である〈モノと概念の均衡一致〉、すなわち、モノとそれに対する概念の合一という真理の定義は、ハイデッガーが「真理の本質」の中で示唆しているようにも見えるのだが、貨幣学的である。ハイデッカーは『存在と時間』の中で、真理をこのように定義するのは、本質的にユダヤ的であると指摘しているが、これは彼の反ユダヤ性がなせる誤りである。

偶像崇拝に寛容なキリスト教に対し、ユダヤ教は偶像崇拝を禁じている。聖像が貨幣と重なってしまいやすいキリスト教に対して、ユダヤ教はそもそも神を表象化することがないので、お金に対する疾しさもない。ゆえに、ハイデッカーが〈モノと概念の均衡一致〉がユダヤ教的というのは誤りで、むしろ、それはキリスト教的なのだ。

両替されるキリストの身体

聖像以上に厄介なのは、聖餐式で使われる聖餅(キリストの身体の一部とされるパン)だ。

最後の晩餐でキリストが弟子たちにパンとワインを差し出し、それが自分の血と肉だと言ったとされることに由来する聖餐式だが、面白いのは、その聖餐式のパンが真にキリストの身体に他ならないことを、キリスト教では公式に宣言したという歴史がある点だ。

1215年のラテラノ公会議によって、聖餅の材料である小麦粉は文字どおり、しかも完全に、喉の中で神の身体に変わるものとされたが、イエスの身体と魂を繋ぐその方法は聖餐式の歴史の中で激しい論争と血生臭い抗争の的となってきた。

これは金貨が額面通りの価値を持っているというのと重なってくる。

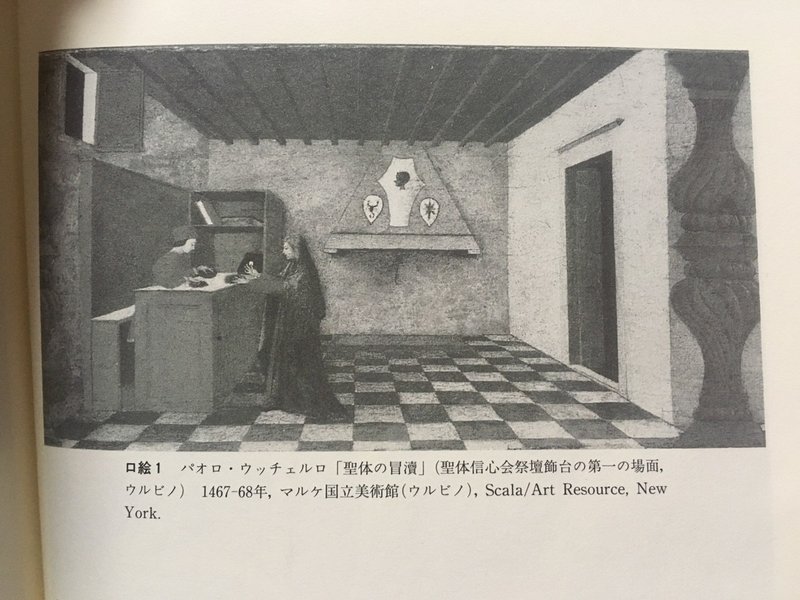

だからというわけではないのだろうが、聖餅を売ろうとする輩もいたようだ。この場合、聖餅をお金に変えてくれるのはユダヤ人である。

このカウンターの男女1組、このセットはどういうわけか、両替にまつわる絵で繰り返される。本書の表紙にもなっている、ルーブル美術館にあるクウェンティン・メツィエスの「両替商とその妻」のようなよく知られた作品などにも見られる。

話を聖餅に戻すと、この両替にも用いられるくらい、硬貨との類似性を感じさせる聖餅は、その形態においても硬貨との類似性を感じさせる。

聖餅は明らかに硬貨のように製造された。それは2枚の聖餅焼型の間で押しつぶされ、硬貨のように印章を刻印された(キリスト教の組み合わせ文字〈IHS〉をあしらった印章もあったのではないだろうか。実際、聖餐式の中に浮かんで後光を放つ伝統的な銀の聖餅には、そのような印章が押されている)。

単になんとなく似ているというだけではない。聖餅はその製造方法も、デザインも、硬貨に似ている。

練り小麦粉から聖餅を作る製造工程は、鋳塊から硬貨を造る方法と技術的に似ているため、15世紀ドイツの思想家ニコラウス・クサヌスなどは、聖餅が象徴的に表わすイエスの肉体ないしイエスの肉体そのものとしての聖餅は、貨幣学的に聖像のような性格を持つと考えた。

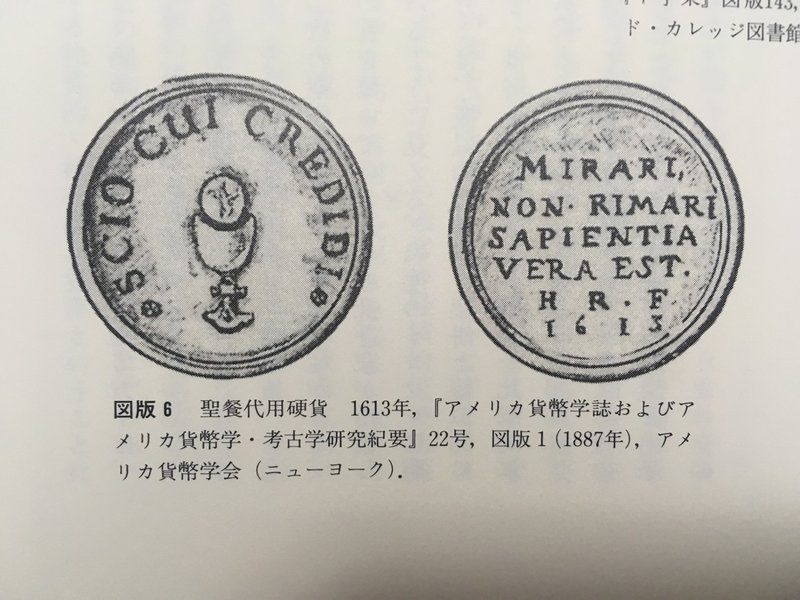

しかも、さらにややこしいことにこの聖餅が提供される聖餐式に出席するためのチケットとなる〈出席札〉というのがあって、これまた硬貨そのものなのだ。

つまり、この硬貨に似た〈出席札〉と交換で、もうひとつの硬貨似の聖餅が得られる。そして、その聖餅は喉の奥でキリストの身体へと両替される。

キリストを体現するとみなされた聖餅は、〈出席札〉すなわち聖餐代用硬貨の意匠に反映されている。ここでは、キリストは代用硬貨と引き換えられるもの、この代用硬貨で両替可能なものとなる。

表象と貨幣悪魔

物体としてのモノ、表象としてのモノ。

貨幣が真にその効果を発揮するようになるのは、前者の性質が忘れられたときである。モノそのものとしての価値はなく、単なる交換価値のみを貨幣が持てるようになってはじめて、それは流通しやすくなる。

その意味では実体をなくした現在のデータとしてのお金はよりその交換価値を増しているともいえる。冒頭書いたように、お金のデータ化はその他さまざまなもののデータ化と合わさってあらゆるものを換金可能、両替可能にしている。

その変革は、18世紀の初めに、フランス銀行のジョン・ローがフランスを金属貨幣経済から紙幣経済に変えたときの大きな変革に匹敵する。遠く海を隔てたミシシッピ会社での開発を担保に発行された紙幣は、モノとしての価値と額面上の価値の分離に成功した。

ローが具体的に行なったのは、当時信用を失い、額面価格をはるかに下回っていたフランス国債を、ミシシッピ会社の株式に転換できるようにしたことだ。人々はこぞって国債を株式に変え、ローは大量に紙幣を発行して、株式の配当にあてた。

けれど、ミシシッピ会社の株価は当の会社が開発によって生みだす価値を大きく超えていた。

ダニエル・デフォーは1720年代(銀行券が乱発され、マス・メディアの影響力が増大した時期)のジョン・ローの紙幣に言及し、土地を担保とするフランスの紙幣の実験を、「キマイラ」さながら「想像力が作り出した架空の生き物、野放図な夢想、根拠のない空想」と呼んだ。

そして、バブルは割れた。1720年のことだ。

これがフランス革命の遠因とも言われている。

モノとしての価値と交換価値が切り離されることで、存在しない価値を作り出すことができ、行き過ぎればバブルになるほどに、その価値創造力は高まる。

中世教会の教父たちはアリストテレスの議論を借用し、無から、すなわち、自然界には存在しないものから有を創り出す鋳造貨幣と利子は、自然の理に反すると主張した。一方、18世紀の諷刺画家たちは伝統的な先例に倣い、ブロードサイド、「すべて無から生まれて、ただ同然」といったキャプション、硬貨を吐き出す聖杯のような豊饒の角のスケッチなどに訴えた。悪魔は紙幣という手段によって、「無から生ずるは無のみ」という

ルクレティウスの金言を完全に覆してしまうかに見えた。悪魔は今や無から有を作り出すこともできる。「正金の悪魔」と呼ばれることもあった貨幣悪魔(マネー・デヴィル)は、18世紀になると、誘惑騙る架空の〈無〉として擬人化されるようになった。

ことタイプの悪魔のひとりはゲーテの『ファウスト』に描かれたメフィストフェレスだろう。

「第2部 第1幕 遊苑」において、このような場面が演じられる。

大蔵卿お忘れでございますか、親署遊ばされたではございませんか。

昨夜のことでございます。陛下はパン神に仮装せられまして、宰相が私どもと一緒に御前に罷り出で、こう奏上仕ったではございませんか。

「この盛大なる御祝祭のお慶び、人民の幸福を嘉せられて、一筆の土地御願い申上げまする」

陛下は墨痕もあざやかにお認め遊ばし、その御親署を、昨夜のうちに奇術師をして何千枚にも至らせました。

御仁慈が遍く等しく及びまするようにと、あらゆる種類の紙幣に御親署を捺印し、10、30、50、100クローネの紙幣が出来上がりましたのでございます。

(中略)

皇帝ではこの紙切れが金貨として通用するのか。

軍隊、帝室の費えがすべてこれで賄えるのか。

奇怪至極のことと言わざるをえぬが、よしとせずばなるまいなあ。

メフィストフェレスが無から作り出した紙幣によって、皇帝の帝室は潤う。

その紙幣は、ジョン・ローが発行した紙幣と同じものだ。

そこにない価値を代理する表象。それは写実主義的で、眼を惑わすという意味の「トロンプ・ルイユ」と呼ばれた芸術作品にも重なってくる。

いや、〈モノと概念の均衡一致〉が問われる以上、トロンプ・ルイユに限らず、表象的な芸術のほとんどに同じ問いが投げかけられるだろう。

それはプラトンが芸術を良しとしなかった理由と同じだ。イデアの偽物として、表象機能で人々を魅了し惑わす機能を警戒したように、それはいつでも弾けてなくなるバブルなのだから。

そう、捉えるのが近代以降の二元論的世界観でもある。

しかし、そのバブルは実は、神ともつながっている。

それは目の前にあるときは単なる小麦粉でつくられた食べ物に見えるかもしれないが、それは喉の奥では神そのものに変わるのだから。

そう、ここを掘っていくと二元論の先の思弁的実在論やオブジェクト指向存在論、あるいは加速主義のようなものにつながっていくのだ。

この話はまた別の機会に。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。