視の粗野、聴の精妙

昨年のGW、ドイツのフランクフルト、ミュンヘンを廻ったのち、恒例となっているパリに立ち寄って帰るという旅行をした。

ドイツははじめてだったのだけど、とにかく街を歩いていて視覚的な面白さに欠けると感じていた。もちろん、個人的な印象としてだ。

ドイツの街並みの視覚的な味気なさ

フランクフルトなどは戦争で古い街並みが破壊され、戦後に建てられた建物が多いせいかとも思っていたのだけど、ミュンヘンでもその印象は変わらずだった。

それは、パリをはじめとするフランスの街の印象とは何かが違っていた。

単なる好みかもしれないが、あまり視覚的な表現で人びとをもてなそうとする工夫が少ないようにも感じた。楽しいおしゃべりで人を楽しませるより、余計なことは言わない無骨な印象? いや、でも人は親切だし、街もパリなんかよりきれいで衛生的なのだから、余計に不思議だった。

もちろん途中で立ち寄った中世の街並みの残る街ローテンブルク・オプ・デア・タウバーなどは、同じドイツでも、フランクフルトやミュンヘンとは違って、視覚的な面白さも感じた。

そこにはドイツとの国境近くにあり、歴史的にも何度もドイツに占領されたフランスのアルザス地方の街ストラスブールやコルマールなどの木組みの建物がつくりだす街の個性の残る景色がある。

その意味では、フランスの街並みの面白さもちゃんと旧市街が残っていたり、かつての街並みの意匠を残そうとする仕組みがあったりすることで、近代的な建築のもつ画一的な雰囲気を逃れている面も大きいのかもしれない。

しかし、同じように戦火に焼かれたフランス・ノルマンディーの地域の街カーンにしろ、戦後に建てられた建物がほとんどを占めるが、一歩入り組んだ街路に入れば、ミュンヘンなどの無機質な印象とは異なる、人の目を楽しませるような工夫があるように感じた。

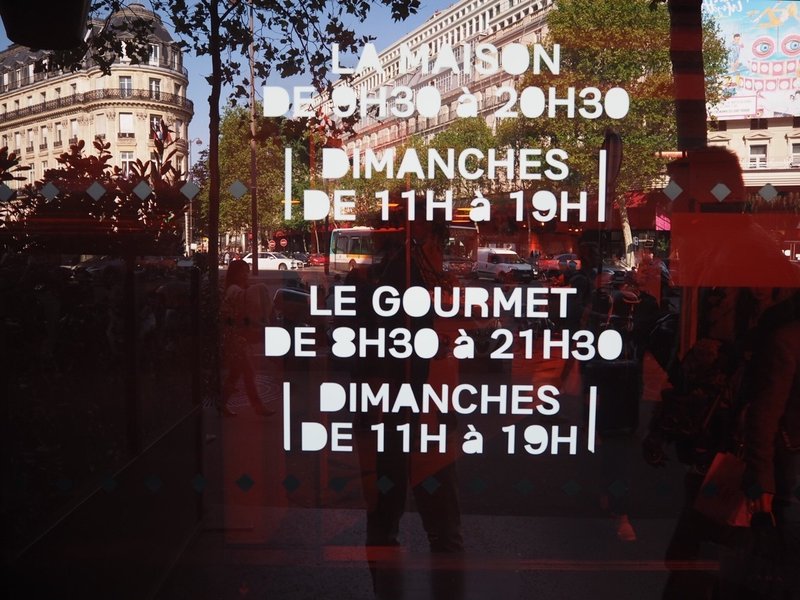

例えば、こんな感じ。

この印象の違いは何なのだろう?

その印象の違いが何かはうまく言葉で説明できないのだけれど、強いて言うなら、フランスの街にある視覚的にも街を楽しめるものにしようとする意志みたいなものがドイツの街並みには欠如しているような印象だった。

視覚的に寡黙?

なにしろ空港からしてフランクフルト空港も、ミュンヘン空港もとにかく殺風景なのだ。

ミュンヘン空港からパリのシャルル・ド・ゴール空港についたときは、ちょっとしたサインにも明らかに感じられるデザイン的な配慮に心底ホッとして、心が軽くなったのを覚えている。

街に出れば、その違いはさらに明らかで、ほとんど視覚的配慮を感じなかったドイツの街並みとは違って、パリにはそこにいる人を楽しませようとする視覚的な配慮があらゆる面で感じられた。

それは基本的にしょっぱい肉料理(ソーセージなども含めて)が中心で、じゃがいもを除けば、あとはザワークラウトくらいでほとんど野菜が出てこない料理の単調さにも通じる、視覚的な味気なさがドイツという空間には感じられたのが、すごく不思議だったのを覚えている。

とにかく、ドイツの人工的な景色は、視覚的に寡黙なのだ。

だから、視覚的にいけてないように感じられるという点では同じでも、東京の渋谷だとか新宿のごちゃごちゃとうるさい感じとは正反対だ。

統一され、デザインもされてもいるものの、なにかコミュニケーションとして真面目すぎるような感じなのだ。

まあ、これもあくまで個人的な印象での話だ。

イメージが証拠になる

と、そんなことを思い出したのは、いま読んでいるサンダー・L・ギルマンの『健康と病』の中にこんな記述を見つけからだ。

ところでドイツの歴史記述の伝統は図解入りのテクストを避けていた。これで「まともな」歴史記述は、19世紀末にあって図解本を主な資料源としていた人類学と自らを区別した。「まともな」「科学的」医学史書がイラストレーションを入れることはかまわないが、それらを何かの論のための「証拠」とすることはできなかった。

ギルマンのこの本は、医学とイメージの歴史的な関係がテーマになっている。

医学および医学史に導入されたイメージが、病のイメージをつくり、「患者と医者はともどもこの文化幻想システムの一部分だった」というように、患者や医師といった表象そのものもイメージによってを 形作られてきたことを明らかにする。

そんな中で、ドイツの医学史書がイメージを証拠として利用するのを拒み、テキストによる論述に根拠を求めていたと指摘するのが、先の引用だ。

証拠にしなかったことを指摘するのだから、一方でイメージを証拠とした人たちがいたということである。

それが同時期のフランス医学界の動きである。

イメージを新たな医学的行為を正当化する証拠として使い、医学あるいはその系譜をさまざまなイメージを用いて説明しようとする動きがあった。そこにおいては、医学そのものと医学の歴史が巧妙に重ね合わされる。現代の正当性が歴史的な事例をもって示される。その媒介をするのが、イメージだ。

フランスで最初にこの精神医学という新医学を実践した人たちが同時に最初の大衆的な精神医学史家でもあった。彼らは彼らの新しい科学のために、当時の文化史の仕方に根ざしながら、「リアルな」科学的医学という枠組みをつくってくれる視覚イメージの威力というものにも根ざした系譜学をつくりだす必要があった。

この流れをつくった人のひとりが、フロイトの師にあたる、パリ大学最初の精神医学科教授だったジャン=マルタン・シャルコーだった。

シャルコーは、身体的な病の徴候が身体に物理的にあらわれるのと同様、精神的な疾患も目に見える形であらわれるものと考え、古典から当時の資格イメージに至る図像のうちに、病の視覚的徴候を探った。

精神病の「リアリティ」をもっとも正確にとらえることができるのは写真家であり、もし写真家でないなら少なくとも訓練された医者/芸術家なのである。

というのが、シャルコーの考えだった。当時、普及しはじめていた写真は真実を語るメディアとして扱われることがあった。それに比べて、ハイ・アートの絵画にしても、ポピュラー・アートのイラストレーションにしても、主観的なものが混じる。イメージからその主観性を取り除いて真実を語れるようにするには医者の力がいる。

「科学」は実証的だという概念と科学的医師という声望が撚りあわさって、これらのイメージは証拠としての意味を帯びる。

イメージが医者という訓練を受けたものを介することで客観的な証拠の位置を占め、それにより科学的な真実の代理となる。

そう、少し前にラトゥールの『虚構の「近代」』の中の記述として紹介したロバート・ボイルの空気ポンプ実験を通じて、17世紀のあの時代に、科学的に客観的な証拠が実験を通じたモノの振る舞い(そして、その観察者)によって作られるようになったのと、同じ理屈だ。

以前、証人は人間か神でなければならなかった。非人間が証人だなど、到底考えられる話ではなかった。もちろん、文章は人が書いたものか、神によって触発されるものだった。非人間が書いたもの、触発したものなどがあるわけはなかった。法廷を、人間や神についての無数の審理が通り抜けていったが、非人間の振舞いが問題にされたことはなかった。それがいまや実験室で、非人間の振舞いが真正面から取り上げられ、実験室自体が法廷になったも同然の状況となっている。しかもボイルにとっては実験こそが、高潔な証人による、「裏付けの取れていない」宣誓証言以上に権威だということになっている。

このボイルに関するラトゥールの指摘と、以下のシャルコーに対するギルマンの指摘の類似性がわかるだろうか。

シャルコーから見て、ハイ・アート、ポピュラー・アートから採られた古いイメージも、もしその視覚的構造が写真のような現代のハイテク・メディアに谺を返すものなら証拠として有効なのである。透視遠近法の発明から写真術の発達にいたる西洋の美術と科学のさまざまな革新のおかげで、表象はどんどん現実の世界に近接していった。そしていまや精神医学という新しい科学の中で証拠として使うことのできるのがこうしたイメージなのだ。シャルコーにとって、こうしたイメージは彼自身の精神病診断法を有効たらしめてくれるものであった。そしてまさしくこの有効性があればこそ、観察可能、実証可能なデータに根ざす、そしてフランスに根ざす精神医学という新しい医の科学をシャルコーは語ることができた。

早い話、百聞は一見にしかず、ということだ。

事実を視覚的に示すことは、論が真実を語っていることを保証する、代理的に。

その場合、目に見える形にすることが大事なことになる。

英国王立協会のボイルをはじめとする科学者が実験に取り憑かれたように、シャルコーらフランスの科学者たちはイメージの収集と解釈に躍起になった。

ちょうど印象派の画家たちがイメージの根源を見つけに、フランスの各地の日の当たる場所に写生に出かけていた時代に。

視の粗野から聴の精妙へ

しかし、シャルコーの弟子であったドイツ生まれのユダヤ人フロイトは、師の視覚重視の技術を拒絶した。

若きフロイトがシャルコーの下で修業したのは患者を見、患者か示す徴候や症状を見て、診断の鍵とする技術だった。1890年代にフロイトが験した知的な、もしくは分析医としての変化は、視覚記号の「意味」から言語記号への、視の粗野から聴の精妙への転換であったと要約できるかもしれない。フロイトが視覚的なものを否定したために、精神医学の前衛部分一般が視覚的なものの「科学的証拠」としての意味に一挙に否定的になっていったと言ってもよい。

この話を読んで、冒頭のドイツの街並みとフランスの街並み、いや、それだけではなく、ドイツにおける歴史的に著名な画家の少なさや料理の味だけでなく見た目の単調さと、その逆の様相をみせるフランスの特徴の対比を思い出したのだ。

1921年に『図説医学概史』という208葉の図版を用いた図解医学史の書をテオドール・マイアー=シュタイネクとともに出したカール・ズートホフのような例外はいても、そのズートホフの弟子のアンリ・エルネスト・シゲリストからして、「シゲリストは師と同様に美術と医学史の関連をよく弁えていながら、それを自らの著作中に活かすことはなかった」わけで、彼は「過去の文字テクストのみが証拠とすることができた」という典型的に「ドイツ的な」人物だった。

さらに、

ドイツでは、医学生に医学史を教えるときに用いられたエルンスト・シュヴァルべのもののような「まともな」医学史書は、あらゆるタイプのイラストレーションを忌避していた。

というのを知ると、あのフランクフルトやミュンヘンの街並みの視覚的配慮を感じさせない様子もなんだか仕方ないもののように思えてくる。

視覚的なイメージに乏しいながら、フロイトが「視の粗野から聴の精妙への転換」を行なったように、著名な美術家が少ない代わりに、音楽家はたくさん著名な人を輩出しているように、もしかしたらドイツは聴覚的な場所なのかもしれないと、旅の途中でも街のあちこちに音楽があったのを見て感じた。実際、僕もドイツで好きなアーティストや音楽レーベルはたくさんあるし。

なんで音は好きなのに、視覚的なものに(そして食にも!)そんなにまで関心がないかわからないかはわからないが、それが、こうした形で医学や医学史の領域にまで及んでいることを知ると、「文化」というものの多様性だとか、民族性、地域性みたいなものは、なかなか深いものがあるなとあらためて感じる。

そして、その違いは、具体性のないものから生じるのではなく、この例で、図像を使うか/使わないかという具体的な媒体の利用の有無であったように、必ず具体的で物理的なメディアが関わっている。そう、ボイルの空気ポンプが代理をしたように。

この代理の存在を見ずに、文化の違いを民族の血の違いだとかに還元してしまう論のあやしさに僕らは注意しないといけない。

文化というのは、なにか得体のしれないものではなく、街並みの印象など、物理的なものに影響を受けているのだということがあらためわかる。

それだけ人間という生き物も、ほかの生物や非生物同様、環境と一体となった存在なのだと思う。

ホロバイオント、ガイア理論、栄養カスケード、人新世。そんなキーワードとの関係がここでも思い浮かんでくる。

だからこそ、僕らは自分たちが生きる環境のことをもっと積極的に考えたほうがよいのだろう。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。