フィジカル面からアプローチするランニング攻略作戦①

2016年7月、パーソナルトレーナー南敦士氏により新潟で開催されたセミナー「ランニング攻略作戦」シリーズ、第一弾のレポートを新たに資料を加えた状態で紹介する。第一弾は、コンディション把握のための検査法、その解決策となるケア方法、足底アーチの構築、パワーポジションの構築、ランジフォーム再考等、基本から応用まで非常に分かりやすく学ぶ事ができる。

最初に、当シリーズはランニング技術に関しての内容ではなく、それに付随するフィジカル面を学ぶことで、トレーニングや障害の予防、ランニングエコノミーに貢献するための内容であることをお伝えしておく。そしてシリーズ共通事項として、以下の四点の理論を礎として進めていく。

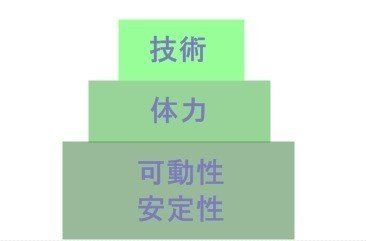

①パフォーマンスピラミッド

トレーニングに付随する重要性を構築物に見立てた理論。三階建ての構築物の一階は「可動性と安定性」、二階部分はパワーやスピード、持久力等の広い意味での「体力」、三階は「技術」に相当する。トレーナーが担当するのは一、二階の部分。最上階の三階はコーチや監督等が担当する。

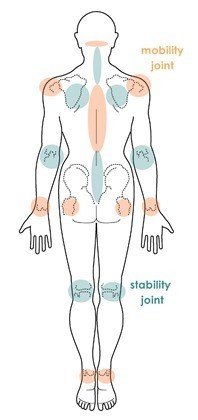

②JBJT理論(joint by joint theory)

パフォーマンスピラミッドの一階を成す「可動性と安定性」。その代表ともいえる理論がJBJT理論である。人間の関節は、可動性を出すことを目的とするmobility jointと、支持性が目的であるstability jointに分かれ、それらは身体の各関節に交互に配置される。これは、鞭や投球動作において、回転軸に近い部分を静止させることで、先端部をより加速することができる事と同様の理論である。動く関節と固定する関節、双方が各々の役割を果たしてこそその真価が発揮される。

しかし、動くべき関節であるmobility jointの可動性が低下しているために、隣接しているstability jointがその代償として動くことを強いられる状態であると、JBJT理論に基づく機能は著しく低下する。それに伴いパフォーマンスは低下し、慢性もしくは急性障害を招く事となる。

例えば、本講義の主題でもあるランニング動作では、股関節の全可動域を使用することは少ない。そのため、意識して全可動域を使用するトレーニングやストレッチを行う必要がある。また、足関節の捻挫等の既往や不適切な接地も可動域の減少や機能低下を招く事となる。

③筋連鎖

立位での体幹回旋や側屈など、単純そうに見える動きでも全身は連動している。それを実感する手法として、前方に手を伸ばし、目印を着けやすくした状態で、立位で左回旋を行う。次に、右足関節を捻挫した状態を作り、同様の動作を行ってみると、明らかに回旋可動域は減少する。また、同様に股間節を外旋させたガニ股の状態で実施しても可動域は減少する。

側屈にしてみても同様である。通常の右側屈と、右肩のストレッチをかけた上体での側屈を比較すると、差は顕著に現れる。右側屈の動作は骨盤の後方移動と胸椎の右回旋も関与するため、それらの動きが制限されると可動域は減少し、代償動作が発生する。

このように、体幹の回旋可動域が減少する原因は全身の多岐に渡る。要するに、原因箇所と結果箇所を混同してはならない。先入観に囚われず、注意して広い視点で観察する事で見極める事が望ましい。

④ファイアリング

同じ動作内で、筋を使う比率やタイミングのことである。例えば股関節の伸展動作であれば、それに関わる筋の動員状態を検査する。腹臥位の状態で、大殿筋と同側のハムストリングスを触診し、股関節の伸展をさせる。

その際、殿筋→ハムという順か、殿筋とハムがほぼ同時収縮か、ハム→臀部という順かを触診する。理想は、中枢から抹消へと力が伝わる殿筋→ハムである。同時収縮は並の評価。口頭での指示で殿筋→ハムへと調整できれば問題なしである。しかし、ハム→殿筋のファイアリングを呈する場合には注意が必要である。中枢から抹消への力伝達が妨げられてしまうため、地面への力の伝達効率(床反力)は低下し、ハムストリングスの肉離れのリスクは増加する事となる。

一説にはハム→殿筋の方がパフォーマンスに貢献するという説もあるが、障害予防の観点からはやはり中枢→抹消となる、殿筋→ハムを習得すべきである。検査時、殿筋が弛緩しているのにハムストリングスのみが過度に収縮する場合は要注意である。特に高齢者に多く見られる傾向にある。

本来、ファイアリングの初動となるのは横隔膜や腹横筋、骨盤底筋群といったいわゆるコア、腹圧に関与する筋群であるが、非常に奥深く長くなるため本講義での言及は避けて別の機会により深く、よりマニアックにお伝えしたい。

ファイアリングは状態を反映する指標のとなる

また、SQ挙重量の推移や体組成の推移を記録することは一般的に良く知られているが、ファイアリングのチェックや状態を記録する事はほとんど知られておらず、実施もされていないと思われる。対象のコンディションを反映し、障害予防に貢献するであろうこの検査法の実施に、貴重な時間を数十秒だけ費やして頂く事を推奨する。

大転子の偏移検査

さらに、同様の体勢からもう一つ検査を行う。対象の大転子を触診し、同側の股間節の伸展を促す。

その際、大転子が上下に多少の動揺の範囲内で収まっていれば問題はないが、大転子が床面へ大きく移動する場合は注意が必要である。大殿筋主動の場合は支点が大転子になり、大転子の移動は少ない。しかしハムストリングスが主動の場合は大腿骨中央付近が支点となるため、大腿骨遠位の伸展に伴い、大腿骨近位は前方へ偏移する。

それにより股間節伸展の度に大腿骨頭の前方移動が発生する。その結果、股間節前面へのストレスが蓄積することとなり、俗に言う「股関節の詰まり感」の原因にもなり得る。

こういった場合、緊張の亢進しているハムストリングスをストレッチ(下図)し、活動を抑制してから股間節のトレーニングに進んだほうが、殿筋群に対して効率的に刺激を与えることができる。また、前述の検査法の目的や結果をしっかりと伝え、納得させて状況を共有することが双方にとって非常に重要となる。

ハムストリングスの筋膜リリース

大腿後面は筋量が多くフォームローラーではほぐし切れないことが多い(右図)ため、テニスボールほどの硬さと大きさのボールで局所的に伸張をかけ、リリースを行っていく(左図)。特にハムストリングスの筋腹部だけでなく、坐骨結節の付着部に対しても入念にアプローチを行う。

股間節前面と大腿前面のファイアリング検査

同様の理論を、仰臥位の状態でも試行したい。股間節屈曲動作における腸腰筋と大腿四頭筋のファイアリングを触診したいが、腸腰筋は脊柱前面に起始するほど深層部に存在するため、体表からの触知は難しい。そこで、立位でレッグレイズを行い、上げやすさ、重さ等の左右差を検査する。

本来ならば、股間節屈曲の主動筋は腸腰筋であるが、大腿四頭筋や大腿筋膜張筋(別名:ITバンド、iliotibial band)が股間節屈曲に際して優位に働いてしまう状態では、効率の良いトレーニングやパフォーマンスができるコンディションとは言い難い。そのため、大腿四頭筋や大腿筋膜張筋の活動を抑制し、腸腰筋を主動とした股間節の屈曲ができるようにする必要がある。以下に、その手法を紹介していく。

ここから先は

¥ 500