連載【短編小説】「あなたの色彩は、あなたの優しさ、そのものでした」第三話

登場人物

三守琥珀

わたし。二十歳の大学生。初めて会ったPSYさんに対し、複雑な感情を抱く。

円谷蜜柑

わたしの親友。学年は一つ上。とにかく明るい。

橘真紅

蜜柑の高校時代の美術部の先輩。現代アーティスト。

PSY

真紅さんの知人。アーティスト。視線恐怖症。

前回のあらすじ

真紅さんの作品を展示するギャラリーに通されたわたしは、ある人物が描かれた作品の前で足を止める。その人物のモデルは、受付をしていたPSYさんだった。画を前にして、四人で何気ない会話をしていると、PSYさんが突然、わたしに謝り、わたしは売り言葉に買い言葉のように、彼に要らない言葉をぶつけてしまう。その後、受付に戻っていったPSYさんの背中を、わたしはいつまでも目で追っていた。

――三日後。

お風呂から上がると、蜜柑からLINEのメッセージが届いていた。

内容は、真紅さんからと始まり、読んでいくと、真紅さんがスマートフォンを持っていないらしいPSYさんから、わたしへのメッセージを預かり、蜜柑経由でわたしへと送られたものだと分かった。

要約すると、この間、あなたを怒らせてしまったことを改めて詫びたい――。いや、だからさ、何も悪いことはしていないのだから、謝ることなんて何一つないのに、と、ついあの時と全く同じセリフを口にしそうになった。元はと言えば、わたしがただ、条件反射のように、自分の感情をいたずらに尖らせてしまったことが原因なのに…。

ドライヤーで髪を乾かし終えた後、昂っていた感情を鎮めようと、ベッドに寝転ぶ。深く息を吐き、見慣れたはずの天井を見上げると、偶然にも、あの日のギャラリーの壁と同じような色だと、ふと気付く。目をそらすようにからだを横にすると、それが記憶のスイッチとなり、頭の中のプロジェクターが動き出した。あの日以来、思い出すことを避けていた真紅さんが描いたPSYさんの肖像画が、部屋の壁に投影される。

とにかく印象的だった、遠くを見つめる深緑色の瞳。あの瞳はいったい、何を見つめていたのだろう。――そう思った途端、わたしの心にチクリと、棘のような何かが刺し込まれた。

一時間余り、返信を保留した後、わたしは日付が変わってしまう前に、PSYさんに伝えてと前置きをして、「分かりました」と蜜柑にメッセージを送った。

――翌日。

真紅さん、蜜柑を通して、PSYさんからメッセージが届いた。

真紅さんと蜜柑を介した、伝言ゲームのようなメッセージのやりとりは、たまらなく、もどかしさも感じたのだけれど、今のわたしにとっては、PSYさんとはこの距離感が適切のように思えた。それに、真紅さんともまだ一度会っただけだし、直接つながるだけの勇気はなかった。

いつの間にか、わたしたちの仲人になっていた真紅さんからの提案で、せっかくどこかで会うのなら、PSYの作品が展示されている場所はどうかしら、と勧められた。確かに、ただ会って、謝られるだけというのは気まずい。それなら、アーティストでもあるというPSYさんの、〝人となり〟を知るために、口下手そうな本人から聞きだすよりも、その人が表現した作品を観て、PSYさんへの理解を深めてみるのも良いかもしれないと思った。そしてわたしは、肝心なことを聞き忘れていたことに気付き、「もしかして会うのって、二人でですか?」と、PSYさんに尋ねた。

――どちらでも。

蜜柑から、PSYさんのその一言が返ってきた時、わたしはすかさず蜜柑に、「ねえ、蜜柑も付いてきてもらっていい?」と頼み込むように聞いた。もちろん。蜜柑は即答だった。一週間後の午後、わたしたち三人は、大学病院内にあるというホスピタルギャラリーで落ち合うことになった。

PSYさんは、ギャラリーのあるフロアの壁にもたれ、視線を床に向け、うつむいていた。その日も、あの日と同じ群青色のレインコートを着ていた。まるであの日から、どこでもドアでそのまま抜け出し、今日ここへ、訪れたかのようだった。

蜜柑が「こんにちは」と明るく声を掛けると、PSYさんがおもむろに顔を上げ、こちらを向いた。やっぱり、視線は合わなかった。それでもわたしは、PSYさんがわたしたちの顔に目を向けようとしてくれた意思を、その焦点の合わないまなざしから、確かに感じ取った。

その日は、蜜柑が積極的にPSYさんに話しかけてくれるおかげで、わたしは絵画を眺めるように、冷静にPSYさんのことを眺めることができた。時折、わたしがPSYさんと話す時は、PSYさんの右耳のコバルトブルーのピアス(真紅さんの画と同じ)をPSYさんの瞳だと思い、それを見つめながら話した。PSYさんがしきりに、指先で耳たぶに触れていたのは、わたしの視線がくすぐったかったからだろうか。――と、気が付けばわたしは、二人の会話をよそに、PSYさんのことばかりを見つめていた。

急に、何もしゃべらなくなったわたしに気づいた蜜柑が、「琥珀、どうしたの?」と話を向ける。蜜柑の声に合わせ、PSYさんがわたしの方を向く。わたしは自然に、首を振っていた。

――え?

わたしはどんな時でも、蜜柑が差し出してくれた手のひらは、必ずと言っていいほど握り返していた。不器用だけれど、それが蜜柑に対する、言葉にはできないわたしの気持ちの返し方だった。それなのに今、わたしは蜜柑の気遣いを、まるでないがしろにするように首を振っていた。蜜柑が差し出した手を、無意識にとはいえ、払っていた。わたしは自分のことながら、そのことがにわかには信じられなかった。

意識の水槽の外側から、蜜柑がわたしのことを見つめている。スローモーションのように小さく開きかけていた薄い唇が、間を置かず、何かを飲み込むように閉じられた。戸惑いの中にいる私の目には、少なくともそのように映った。その時、果たして蜜柑がどんな言葉を飲み込んだのか、わたしは何だか怖くて、その場で尋ね返すことはできなかった。

「――琥珀、これがPSYさんのだって」

いつもと変わらない蜜柑の声に目を覚まされ、いつしか溺れかけていた自意識の水中から顔を出す。大きく息を吸い、吐き出す。現実のそこは、ギャラリーの廊下だった。遅れて、う、うん、と頷いて答えてから、蜜柑が指さした壁に飾られていた、一枚の額縁に視線を向けた。

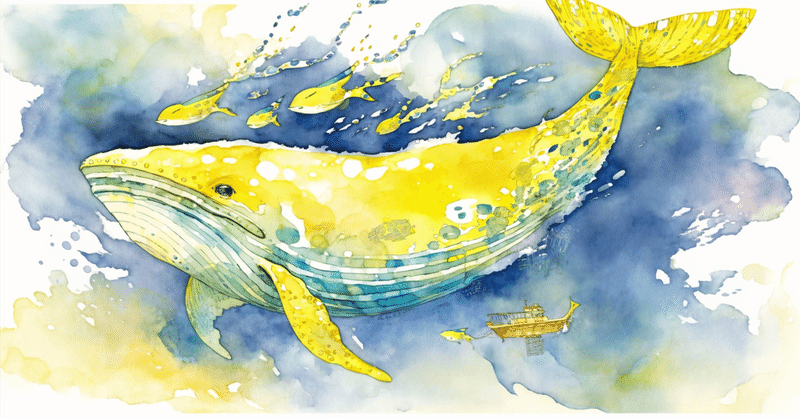

黒いつぶらな瞳をしたクジラが、海面に差し込む陽の光を浴びて、春の菜の花のような色に輝いている。いいや、そうではない。元々からだが、菜の花の色をしているのだ。大きな口元から背びれに向かう、お腹の畝と呼ばれている部分の曲線も、とても滑らかで美しい。クジラの上では、同じく菜の花の色をした小魚たちが、気持ちよさそうに泳ぐ。クジラのお腹の下をよく見れば、小魚がボトルシップの中から出てきたような、小さな帆船を引き連れている。いや、違う。クジラが一つの島のように、とてつもなく大きいのだ。

そっか。これをPSYさんが、と思い、周りを見たけれど、PSYさんの姿がなかった。

「あれ、PSYさんは?」

蜜柑に尋ねる。

「自分の画を他人と観るのは趣味じゃないって、どっか行っちゃった」

「そう」

蜜柑はクジラの画を見ながら、

「なんか、不思議な人だよね。真紅さんはからっとしていて、裏も表もないんだけど、PSYさんは独特の深みがあると言うか」

「うん。奥行きが、あると言うか」

と、わたしが返すと、

「うん。それに、縦に長いと言うか」

「――それ、背が高いだけじゃん!」

蜜柑の不意を突いた冗談に思わず突っ込み、二人して笑う。思った以上にギャラリーの廊下に響き渡り、わたしたちはそろって、唇に人差し指を立てた。それがまたおかしくて、笑い出しそうになる。

――ははは。なんだ。さっきの雨雲のような杞憂はおそらく、気のせいだったに違いない。そう思い、ほっと胸を撫でおろす。

「蜜柑、ごめん。ちょっとトイレ行ってきていい?」

「うん」

「一緒に来る?」

「いいよ、連れションは」

またひとしきり笑い、わたしは壁の案内図を見ながらトイレに向かった。

トイレから出てくると、左手の廊下の奥から、男の子の泣きじゃくる声が聞こえた。五つ下の弟がいたわたしは本能的に気になり、泣きじゃくる声に眉をひそめながら廊下を進み、その先で見覚えのある背中を見つけた。群青色のレインコート。

――え?

思わず、駆け出していた。

つづく

#小説 #連載 #短編 #アーティスト #ギャラリー #病院 #絵画 #どこでもドア #クジラ #ボトルシップ #レインコート #恋愛

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?