30年後の世界はどうなっているんだろう?

STAP細胞問題・消費税8%・高倉健と菅原文太死亡・特定秘密保護法施行

これらは、いずれも2014年に起こったできごとです。10年前です。

その頃の記事がありました。若き日の東大松尾先生のインタビューです。

この頃、東大受験に挑戦する、「東ロボくん」が毎年ニュースで出ていました。

誰が10年後に、このような社会になると想像できたでしょうか?

ポルノグラフィティの歌じゃないですが、

このままのスピードでAIが進化したら、

Chat GPTはどこまで進化するのでしょうか。

そして、人間は働かない日がくるのでしょうか。

そんな疑問を抱きつつ、手に取った書籍です。

ところで私たち人類も子孫繁栄と言いつつ、先進国では人口減少が進んでいます。とりわけ日本では少子化が問題となっています。出生率は一・二六(二○二三年)となり、人口減少は加速しています。

しかしながら、何百万年という人類の長い歴史の中で考えれば、現在の人口減少は一時的なこと、悠久の歴史の中で考えれば誤差程度の減少かもしれません。このまま減り続ければ、やがて人類は滅亡するわけですが、人口を増やす遺伝子を持つ人がいずれ増えていけば滅亡は免れるかもしれません。そこに人工知能がどう関わるのか。人類を取り巻く環境はどのように変化するのでしょうか。

環境の変化に耐えられず人類の数がどんどん減っていくのか、それとも環境にフィットした遺伝子がどこかのタイミングで増えていくのか、これは興味深い問いです。人工知能が新たな種として人類に置き換わる可能性もゼロではありません。人類が滅亡しても、その代わりに人工知能が繁栄すれば、大きな歴史の視点から見ればまったく問題ないのかもしれません。

そのとき、人工知能は人類の死についてどう理解し、どう考えるのか。また人類が滅亡したときになにか反応を示すのか、とても興味深いです。SFの世界での話のようですが、このような未来が想像できる社会になってきたという事実は感慨深いものがあります。

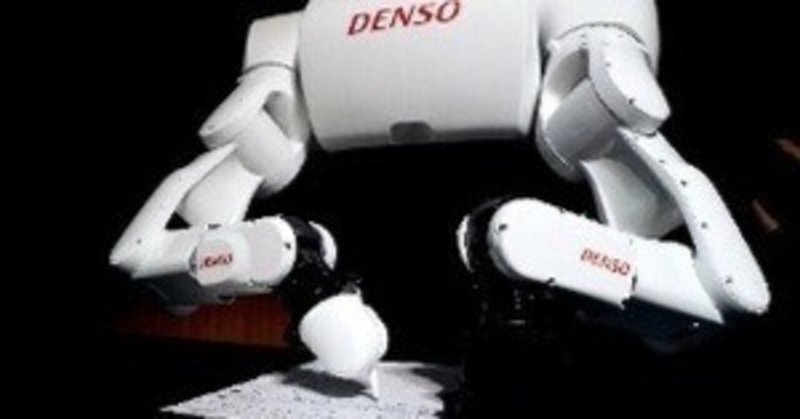

人工知能はすでに、人間が生きる現実の世界とのつながりを深め、リアルな世界へと足を踏み入れています。近い将来には、私たちのスマートフォンや家、さらにはビル全体が、人工知能によって制御されはじめるでしょう。それは単純な制御ではなく、人間の暖味な指示さえも理解し、それに従ってロボットが軽作業に従事するという世界です。もう目の前に迫っているといっても過言ではありません。

そのような世界が近い将来に現実になるとすれば、私たちはいくつかの問いに直面します。「人の仕事とは何か」「人がしなければならないことは何か」、さらにそれは哲学的ともいえる「人は何のために存在するのか」といった問いにもつながっていきます。

将来的にベーシックインカムが実現すれば、「生活のために働く」必要はなくなるかもしれません。高齢者はともかく若い世代では、働く必要のない人生は退屈だ、何をすればいいかわからないと考える人もいるでしょう。生活のために働く必要がなくなり、自由な時間を手に入れたとしても、生きる意義を見つけるのは容易ではないかもしれません。

しかし、それはこれまでの世界観や価値観をベースにした考え方です。「生活のために働く」必要がなくなれば、私たちはやりたいこと、楽しいと思えること、生きがいと思えることに時間を費やせるようになります。経済的な理由で夢をあきらめることなく、文化的な生活を送れる可能性もあるのです。そのような世界が実現すれば、これまで思いもつかなかった新しい商品やサービスが誕生するかもしれません。

そして、「人工知能ができることをあえて人間が行う」ことに価値を見出す流れも生まれてくるかもしれません。例えばコールセンターが人工知能に取って代わられた世界で、「あえて人間が複客応対する」サービスや、ロボットが介護をする世界で「あえて人間が 介護する」サービスは、非常にぜいたくで希少な存在になりえます。サービスを提供するのが人間であることや、人間と話すことの意義が見直され、その希少性があらたなサービスを生む可能性があるということです。

世界観が転換するかもしれない。

そんな目まぐるしい変化を経験していく私たちの、

よりどころになるものは何か?

私は、やはり古典かなと思います。

それこそ、何百年・何千年も、世界観の変化を経験して、

なおも生き残ってきたということは、

それだけ人類にとって価値のある財産なのだろうと思うからです。

本章の冒頭で触れたように、教育の現場で ChatGPTを使ってもいいかどうかという議論があり、私もそのような質問をしばしば受けるようになりました。人工知能を研究していますが、一方で教員としての仕事もあるからです。

結論からいえば、新しい技術を使うかどうかは、学ぶ人自身が決めることであり、学校や教員が一方的に決めるべきものではないというのが私の考えです。

親が子どもの将来を思う心から、自分の価値観での正解を子どもに押し付けてしまう。これは、よく見かける親と子のシーンではないでしょうか。しかし将来、世の中の状況が一変してしまったら、その正解は正解ではなくなってしまうということを大人たちは知っておいたほうがよいと思います。

人工知能のさらなる進化が社会のフレームをどのように変えるのか、それはまだはっきりとは見えません。しかし、少なくとも社会の枠組みが変わることは確かです。

そのなかで大人がすべきことは、子どもの夢や学びを否定せず、子ども自身が後悔しない意思決定をするための環境や情報を提供することだと思います。自発的に学ぶことの楽しさや、教養を持つことの豊かさを伝えるということです。

社会のフレームが激変しようとしている時代は、年齢にかかわらず、変革を受け入れ、 互いに理解し合い、共に成長していくことが求められていると思います。

「調和」とよく似た言葉に「協調」がありますが、私たちが目指す世界観は「協調」ではありません。あくまで、人間と人工知能が「調和」する社会です。

「協調」は、利害が対立する両者が問題解決のために妥協点を見つける意味合いがあります。これはお互いが同等の立場の場合に成り立つ関係であり、人間と人工知能の間ではおそらく成立しないでしょう。それに対して「調和」は、バランスがとれた適切な状態です。

目指すのは、人工知能と人間が相互作用することで互いになくてはならない、かけがえのない存在となるシステムとして成り立っている、そんな社会です。

そして、新たな価値観・新たな社会のフレームができあがった時に

我々人類とAIとが調和できる世界としていく。

その担い手として自分自身、もっと勉強していきたいし、

生徒たちにも、そういった意識で目の前の学びに向き合ってもらいたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?