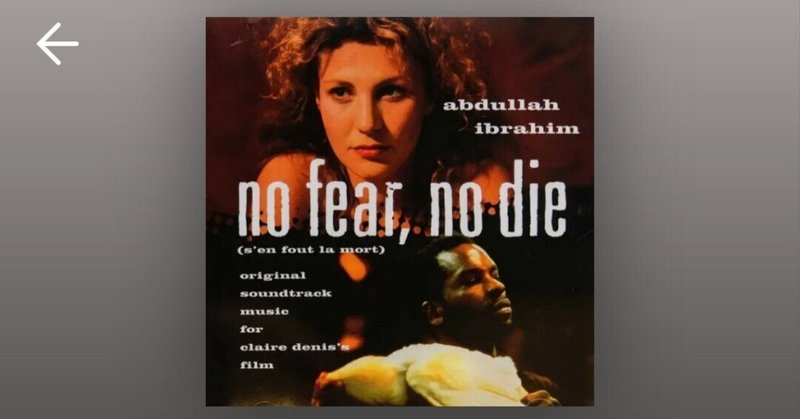

クレール・ドゥニ「死んだってへっちゃらさ」

残酷で、儚くも、哀しく、感動的だ。

「人はあらゆる可能性を持っている」。

冒頭の言葉が皮肉のように聞こえる。特に終盤、最後の闘鶏。もちろん鶏たちは傷つけられていないということだ。しかしまるで本当の命のやりとりのように切迫した緊張感が生きている。

映画というコピーの芸術がもたらす≪一回性≫の真実。二度と再現できない命と命のぶつかり合いがそこにある。

ジャック・リヴェットの影響を強く感じさせるクレール・ドゥニのシネマ・ヴェリテをパスカル・マルティのキャメラが支えている。「闘鶏は愛に似ている」。ジャン=クロード・ブリアリは言った。まさしくクレール・ドゥニにとっていかに≪ダンス≫が重要なピースかを思い知らされる作品である。闘鶏とは互いに命を削る死の舞踏であるからだ。

それは見世物であるという点で映画とも共通する。闘鶏に目を血走らせる観客は老若男女に洋の東西を問わない。誰もが≪死≫を楽しむ。それはこの映画を見る観客もまたそうではないのか?

物語のなかの男たちはさながら闘鶏をしているようだ。特に闘鶏用の鶏を育てる二人。イサック・ド・バンコレとアレックス・デスカス。彼らは付かず離れずいて、時に牽制し時に手を出し合う。クリストファー・ブッフホルツもまた。そして転調。必然的な破滅。

それはクレール・ドゥニの別の命題、愛の欠如と自由への渇望を浮かび上がらせる。彼らは皆、囚われし者たちでもあるからだ。闘鶏に、カネに、愛に、二人の青年はさらに地下に囚われている。

もちろんこの考えは比喩的見方だ。しかし、誰が何に固執しどう振り回されるかこそ、この物語に独特の空白と緊張を与えている。

なぜ二人は闘鶏に詳しいのか?彼らの借金の理由とはなにか?ソルヴェーグ・ドマルタンとクリストファー・ブッフホルツの関係とは?彼女と胴元のジャン=クロード・ブリアリは愛人関係らしい。そしてアレックス・デスカスはそんな彼女に恋をしている。

これこそ問題となる。彼は天塩に掛けた鶏の死後、真っ白な鶏にドニと名付けて育てる。ドニとはソルヴェーグ・ドマルタンの役名だ。アレックス・デスカスが鶏と踊るシーンは唐突でなおかつとても美しい。愛の仮託は純粋かつ恐ろしいものだ。

おしゃべりなイサック・ド・バンコレは心の中まで映し出されるが、寡黙なアレックス・デスカスは感情を押し込めて鶏と戯れる。彼の行動と想いの謎もまた空白と緊張の表れだ。

アレックス・デスカスが表現するジョスランの純粋さは危うさである。その演技はあからさまな恐ろしさではなく、平然とおかしくなっていく様子だ。彼が時折見せる虚ろな眼差しがやり場のない愛の不自由を感じさせる。彼の心模様を推し量り代弁するイサック・ド・バンコレのモノローグはストッパーなのだ。彼の気持ちを平静のままとどめるための。

やがて彼のモノローグはなくなりアレックス・デスカスは酒におぼれ鶏を偏愛する。ドニと名付けた鶏を。加速する狂気は静かに彼の孤独と哀しみを称えている。

そして鶏の命を奪いかねない危険な闘鶏に挑む姿には鶏=ドニへの愛と憎しみの相克が渦巻くようだ。鶏を闘わせながらもその傷をいたわり続ける矛盾。まさに「闘鶏は愛に似ている」。

では彼は他にどうしようもなかったのか?それは闘鶏しか知らぬ男の悲哀。サスペンスの裏には愛の悲劇がある。

イサック・ド・バンコレに調子を聞かれたアレックス・デスカスは「死んだってへっちゃらさ」と答える。本心で言った言葉だろう。専門家である彼には闘鶏への恐れなどなかった。

だが愛だけが誤算だった。闘鶏は大切に育てられた鶏同士の衝突。いわば愛と愛のぶつかり合いのメタファーとさえなる。男たちの関係もまた、一人の女に想いを寄せる男たちの見えざる駆け引きを内在している。

だからこそ闘鶏の幕引きはあっけなく、しかし必然的だ。ダンスは愛を表現し、それは闘鶏である。

不可能な愛は自由であるはずの心の不自由さを見せる。最後には死が待ち受けている。芽生えた愛の前には、誰だって「死んだってへっちゃらさ」とは言えないのである。

なにせ誰しもが恋したあの人に、生きて愛してると伝えたい迷える鶏なのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?