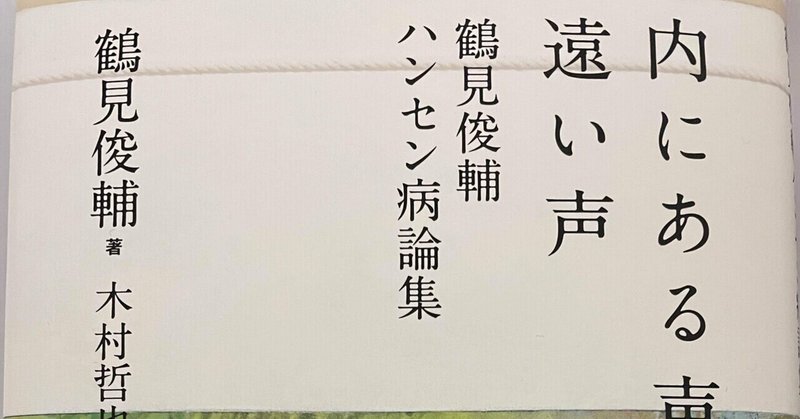

木村哲也さん編『内にある声と遠い声—鶴見俊輔ハンセン病論集』についてのメモ②ー窓をよぎった風景を見直すこと

先日から以下の記事で紹介した木村哲也さん編『内にある声と遠い声—鶴見俊輔ハンセン病論集』(青土社、2024年)を読み進めているが、この本の中には「戦争のくれた字引き(抄)」という文章が収録されている。私はこの文章を何度か読んだことがあるので、鶴見俊輔が東南アジア滞在時の戦争体験を回想したものであると理解しており、なぜこの文章が収録されているのか疑問に思った。しかしながら、読み進める中で以下のようにハンセン病に関する記述があることに気が付いた。

こういう夜の勤務のあと、内田司政官は私にとくに優しくして、内ポケットから、二十円ほどくれた。(中略)もらうごとに市場のはずれの非人のたまりに行って、来るものにお金をわたした。らい病の患者を市内にはなしてある状態なので、顔かたちがくずれている者が多く、これは象牙病というのだそうだが足が象の足のように大きく固くはれている者がいた。/軍は、大きならい病院を経営管理していたが、それは金アミの中に患者をいれておいて、にぎり飯一日に二個わたしだけの設備で、毎月、相当数の死者が出ていた。それでもこの島内のらい病患者を収容しきれるどころではなかった。市場で小銭をわたしだすと、十重二重にとりまくほどたくさん来て、みんなにわたしているうちに、自分が上品でない興行をしていることを感じたが、それは自分の慣習としてとりあげた以上、やめることはできない。奉仕する動機も、奉仕する行動の形式も、ともに、適切さにかけていたが、ともかく、きめたことだから、それを機械的に何十回となく儀式のようにした。(後略)

上記に引用した部分はハンセン病について触れられているが、私はこのことを見落としており、再読して初めて気が付いた。鶴見はハンセン病に関心を持ったきっかけを戦後に詩人・大江満雄との出会いとしているが、それ以前にハンセン病との接点があったことは興味深い。このことは編者の木村さんも解説で指摘している。

ところで、ハンセン病の問題についての「戦争のくれた字引き(抄)」は鶴見の中では『北米体験再考』(岩波新書、1971年)にあると私は考えている。この本は鶴見が自身の北米での体験を振り返り、体験しながらも当時その重要性に気が付かなかった問題を論じている。論じられている問題は人種差別の問題、反戦運動、先住民の問題などである。鶴見は自分の北米での体験を改めて回想することによってその重要性に気が付いた。鶴見はこのことを以下のように述べている。

この本は、二つの記録と三つの書評からなりたっている。はじめにのべた体験の中ではほとんど意味のないものだった小さいものが、あとで考えてゆくと、もっと意味のあるものになった。その追体験の記録と言ってよい。(後略)

鶴見にとって北米の体験を回想することは当時小さな問題と考えていた問題を改めて捉えなおすという営みであった。「戦争のくれた字引き」は鶴見の中で当時大きな問題であると考えていなかったハンセン病の問題を捉えなおす意味もあったのではないだろうか。この文章の初出は『文藝』第13巻第12号(1956年)であるが、これは鶴見がハンセン病の問題にかかわり始めた時期に重なっている。

以下の記事で紹介したように、鶴見は体験の不完全性・不完結性を重視していたが、戦争体験を不完全性・不完結性なものとして捉えていたからこそハンセン病の問題を引き出すことができたのだろう。それは自分の窓の片隅に映った風景を考え直すような営みのようである。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。