2024.02 本のはなし(上)

2月前半に読んだ本

冥土めぐり/鹿島田真希

苦役列車/西村賢太

グレイスレス/鈴木涼美

介護入門/モブ・ノリオ

グランド・フィナーレ/阿部和重

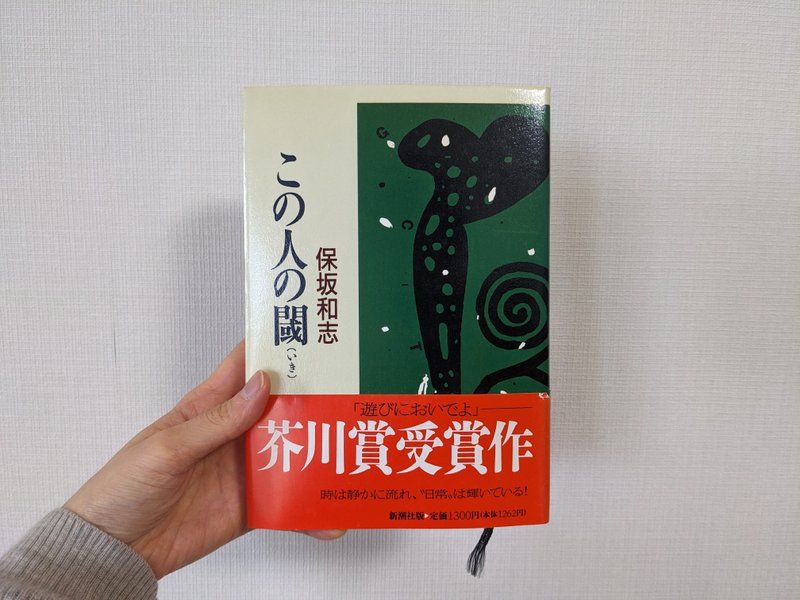

この人の閾/保坂和志

図書準備室/田中慎弥

ひとり日和/青山七恵

送り火/高橋弘希

文学賞メッタ斬り!/大森望、豊崎由美

2月に入って毎日胃痛と格闘、痛みのない世界を渇望している。最終手段である薬に頼る蛮行に走るのもやむを得ない痛み、パンシロンという胃薬を3食食前に流し込むと、すーっと痛みが引くのだから薬とは恐ろしい。本を読んでる間も幾分痛みを忘れられるので、本も大概恐ろしい存在である。

冥土めぐり/鹿島田真希

あの過去を確かめるため、私は夫と旅に出た――裕福だった過去に執着する母と弟。彼らから逃れたはずの奈津子だが、突然、夫が不治の病になる。だがそれは完き幸運だった……著者最高傑作!

奈津子の言う「あんな生活」が少しでも人生のうちに存在すれば、人の人生は簡単に引っ張られ続ける。しかし、呪縛のような観念から開放される時も案外呆気なかったりするものだと思った。

この人なら開放してくれると、奈津子の本能が太一を選んだのかもしれない。太一が不治の病にかかったのは転機だった。考えようである。

終始不思議な雰囲気を纏っており、ノスタルジックな小説だった。

苦役列車/西村賢太

劣等感とやり場のない怒りを溜め、埠頭の冷凍倉庫で日雇い仕事を続ける北町貫多、19歳。将来への希望もなく、厄介な自意識を抱えて生きる日々を、苦役の従事と見立てた貫多の明日は――。現代文学に私小説が逆襲を遂げた、第144回芥川賞受賞作。後年私小説家となった貫多の、無名作家たる諦観と八方破れの覚悟を描いた「落ちぶれて袖に涙のふりかかる」を併録。解説・石原慎太郎。

西村賢太の命日である夜、再読。

「やっぱり好きだなあ」と私以外に何人の人がこの方の作品を読んで思っただろうか。いつどのタイミングで読んでも好きを再認識させる作家である。

希望などない生活をただひたすらにきかされているはずなのに、何やら気力のようなものをもらえる。貫太の生活は息詰まっているはずなのに、謎の風通しの良さを感じるのは私だけだろうか。

送り火/高橋弘希

春休み、東京から東北の山間の町に引っ越した、中学3年生の少年・歩。

通うことになった中学校は、クラスの人数も少なく、翌年には統合される予定。クラスの中心で花札を使い物事を決める晃、いつも負けてみんなに飲み物を買ってくる稔。転校を繰り返してきた歩は、この小さな集団に自分はなじんでいる、と信じていた。

夏休み、歩は晃から、河へ火を流す地元の習わしに誘われる。しかし、約束の場所にいたのは数人のクラスメートと、見知らぬ作業着の男だった――。少年たちは、暴力の果てに何を見たのか――。

じめっと陰湿ないじめが題材なのにこんなにもカラッとしているのは何故だろう。加害者被害者とが入り混じり、みなが同じ人間、不謹慎ながらも愛おしく思えてしまう。

擁護する意図はないが、完全な被害者、完全な加害者は存在しない。だからいじめの問題というのは難しいし、終わりが来ないのだろうと思った。

当人たちの感情をそこまで直接語っているわけではないのに、高橋弘希の文章はどう感じて行動してるのかが伝わってくる。感情そのものを語るより、空気感を語り伝えるというのは間違いなく小説でしか成し得ないことだと思う。大変印象に残った。

グランド・フィナーレ/阿部和重

すべてを失ったとき、2人の女児と出会った――

終わりという名のはじまり。

「2001年のクリスマスを境に、我が家の紐帯(ちゅうたい)は解(ほつ)れ」すべてを失った“わたし”は故郷に還る。そして「バスの走行音がジングルベルみたいに聞こえだした日曜日の夕方」2人の女児と出会った。神町(じんまち)――土地の因縁が紡ぐ物語。ここで何が終わり、はじまったのか。

第132回芥川賞受賞作。

今消したい過去は逃げるほどに追い詰められる。沢見が望むグランドフィナーレを迎えられたかは不明だが、少なくともまだこの時点においてのグランドフィナーレは無数の可能性を孕んでおり、また次のフェーズに向かって時が進んでいくのだろう。

文庫版も持っているのだが、その解説も良かった。登場人物殆どが人間らしいのに、主人公だけ人間の形をしていない、たしかに。でもそもそも人間らしさというのは後天的なもので、人間の形をしていない主人公というのは逆に人間そのものだったりもするのだろうか。人間っぽくなさにこそ、その人らしさがあったりする気もする。

阿部和重氏の小説はとても好きらしく、ニッポニアニッポン然り、グランド・フィナーレ然り、読了後日を跨いでも得体のしれない緊張がある。

一体なにを読まされたんだ感、一種お薬的な副作用のような感もあり、とにかく消費できない魅力があった。主人公を好きにも嫌いにもなれなかったのもまた良かった。

この人の閾/保坂和志

「汚くしてるけどおいでよ、おいでよ」というので、およそ十年ぶりに会ったこの人は、すっかり「おばさん」の主婦になっていた。でも、家族が構成する「家庭」という空間の、言わば隙間みたいな場所にこの人はいて、そのままで、しっくりとこの人なのだった...。芥川賞を受賞した表題作をはじめ、木漏れ日にも似たタッチで「日常」の「深遠」へと誘う、おとなのための四つの物語―。

日常は、なにか起こりそうな予感と、何も起こらない平坦さを常に併せ持っている。人との会話、何気ない行動、全部当人は当たり前のように過ごすのだが、当たり前こそが割と奇妙であって、面白い。機から見たら素朴で微笑ましい感じもするし、日常にしか存在しない緊張感なるものもたしかに存在する気がする。

生きることにどうしても意味を求めたくなる時がある。私は特に意味や目的主義の人間なので、そういうものを追い求めがちになってしまう。だが保坂和志の小説を読んでいるとそんなものはやはり不要だなと思わされる。

生きること自体の不思議を、不思議のままにする余地は大事だなと思った。

個人的にはプレーンソングの方が好みだったが、この人の閾もやっぱり好きだった。他の作品も読もう、保坂和志、いずれは全て制覇したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?