恋と学問 第27夜、父親殺しの誘惑。

紫文要領を読解する私たちの歩みも、だんだんと終わりに近づいてきました。今夜取り上げる「不義密通すら主題ではない」(岩波文庫版、138~151頁)は、第3部「恋愛と物の哀れ」の最終章であり、ということは、本論の最終章でもあります。

本居宣長は前章で、源氏物語に長年かけて降り積もった、誤読という名のホコリを一気に払いのけました。その手ぶりは「真剣に取り合うに値しない」といった調子の、冷淡なものでした。

今夜登場する「最後の誤読」は、事情が異なります。なにしろ、相手は宣長が敬愛してやまなかった契沖(国学の創始者)に学んだ、安藤為章(あんどうためあきら)の説です。兄弟子に歯向かう弟弟子という構図になります。良い加減なあしらいでは済まされないわけです。

宣長自身、「一見識有り」(26頁)と認めているように、為章の「紫家七論」は、それぞれの論者が持つ色メガネ(儒学、仏教、世俗の常識、己の価値観など)で源氏物語の姿を歪めてきた歴史を批判し、作者の日記(紫式部日記)と作品そのもの(源氏物語)を一次文献として最重要視すべきことを主張するなど、いかにも契沖の弟子らしい実証主義に貫かれた論考でした。

しかし、結論において、宣長は為章と袂を分かちます。くわしくは私なりに翻訳したものがあるので、そちらを見ていただきたいのですが、要するに為章が得た結論とは次の2点に尽きます。

1.源氏物語は勧善懲悪の物語であり、それを読者への戒めとすることを目的にして書かれた。

2.源氏物語の根本主題は「もののまぎれ」(不義の子の誕生)であり、これが起こるのをあらかじめ防ぐ意図があった。

1点目は、私たちには聞きなれた主張と言いますか、すでに宣長がくりかえし批判している主張なので、無視して構いません。取り上げる価値があるのは2点目です。「不義の子の誕生」を中心に物語を解釈するという立場です。

これはかなり手ごわい相手です。というのも、「不義の子の誕生」を中心に据えることで、一見すると単調に続いているだけに思える物語に、すっきりとした筋道を通すことが出来るからです。誰だって闇の中を手探りで歩むよりかは、一筋の光が有ったほうが安心を覚えます。

しかも、「不義の子の誕生」という、為章が信じた物語の主題は、西欧型の文学との親和性が非常に高い。あとで述べますが、これを主題と認めるかぎりにおいて、源氏物語は西欧文学の傑作群と肩を並べて論ずることが出来ます。だから、時代や国境にこだわらない現代の読者が、為章の読み方に共感するだろうことは、容易に想像できるのです。

宣長はどのように「不義の子の誕生」を批判したのでしょうか?

此の一事を別に出して論ずべき事にはあらず。是れもおのづから物語の中の一事にして、物の哀れをしらさむための事なれば、格別に論ずべきにはあらねども、かの七論に一部の大事といへるにつきて、見る人是れにまよふ故に、しばらく此の一事を書ける作者の趣意をいふべし(139頁)

【現代語訳】

このこと(不義の子の誕生)を特別に取り上げて論ずべきではありません。物語の中にある一つの出来事に過ぎず、他の出来事と同じく物の哀れを知らすための手段ですから、格別に論ずべきではないけれども、例の「紫家七論」で物語の根本主題とされたことで、読者がこれに惑わされているという現実がありますので、しばらくこのことを書いた作者の意図について述べてみます

この口調には、どこか屈折した感情が含まれています。物の哀れを知らすために書かれた物語。ずっとそう言っているではないか。まだ言わせるのか。「不義の子の誕生」は、物の哀れを知らせるための題材の一つに過ぎない。兄弟子が誤解を広めているから、仕方なく論ずるけれど、本当は気が進まないのだ。・・・とでも言わんばかりです。

宣長にしては珍しい、この「イラつき」は、為章の説が持つ魅力を認めていることの裏返しに思えます。たしかに、源氏物語という機構を駆動した「動力装置」が、常に「不義の子の誕生」だったことは事実です。藤壺との密通によって冷泉帝が誕生したことは、将来、光源氏が天皇の実父として栄華を極めることへの布石になっていますし、最愛の人(藤壺)に会うのを拒まれ、父(桐壺帝)の子として育てられる彼の子(冷泉帝)にも会えない状況下で、藤壺の姪にあたる紫の上と出会い恋に落ちる筋書きは、光源氏が紫の上のことを、拒む女(藤壺)と同一視するだけでなく、奪われた子(冷泉帝)とも同一視していたことを暗示しています。

柏木と女三宮の密通事件にしても、同じことが言えます。光源氏は柏木の罪を許しますが、これは若年の己が犯した罪(父の女を奪って子を生ませたこと)に対する罰だという観念(因果応報)が育っていたからこそ、許すことが出来たのだと解釈することが可能です。その結果として生まれた薫は後年、宇治の姉妹との恋愛悲劇(宇治十帖)に巻き込まれてゆきますが、この展開を可能にした「動力装置」も「不義の子の誕生」でした。薫は幼い頃から己の出自に疑念を抱いており、そのために厭世的な青年となり、宇治の姉妹と出会うのも、そもそものきっかけは、俗聖の誉れ高い彼女たちの父に、仏の教えを乞うためでした。

宣長は、「不義の子の誕生」が源氏物語の際立って重要な筋書きであることは認めていますけれど、筋書きはあくまでも筋書き以上のものではなく、それを書くことで紫式部が何を伝えようとしたかを汲み取るべきだと主張しています。為章のように、それを目的にして書かれたというから、オカシな話になる。天皇の血統に「もののまぎれ」が生じるのを防ぐために、読者への訓戒として書かれたという、奇妙な結論になる。為章は目的と手段を取り違えているのである。つまり、「もののまぎれ」は単なる手段であって、物語の目的は「もののあはれ」を知らすことにあるのだ、と。

しかし、宣長の批判を承知の上でもなお、私たちが為章の読み方に強い魅力を感じることは否定できません。きわめて現代的な読み方だからです。

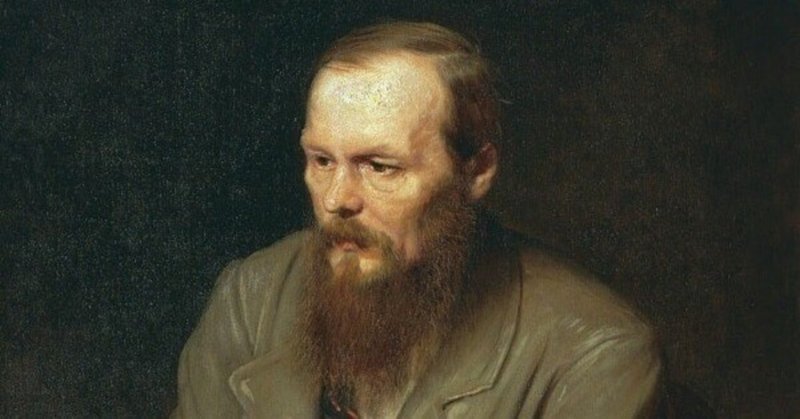

為章の視点は、たとえばフロイトの晩年の著作「ドストエフスキーと父親殺し」(1928年)の議論に通じています。彼はまず、世界三大文学を挙げるとすれば、次の3つになると言う。

・ ソフォクレス「オイディプス王」(古代ギリシア)

・ シェイクスピア「ハムレット」(17世紀イギリス)

・ ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」(19世紀ロシア)

すべて西欧の文学から選ばれているのは、まあ大目に見てやりましょう。20世紀初頭の西欧人の世界認識は誰でもこの程度だったと思っておけばよい。フロイトはこれら3作品の主題がいずれも「父親殺し」に関わるものだったことは偶然ではない、と主張します。難解な思想に立ち入ることはしませんが、ひと言で言ってしまえば、「父親殺し」の願望と悔恨が、全ての道徳感情の源泉である、というのです。

フロイトは「カラマーゾフの兄弟」を、父親殺しをめぐる、願望充足と自己処罰の物語として解釈します。作中でしばしば殺害の願望を口にしたのは長男のドミートリイですが、実行に移したのは私生児のスメルジャコフでした。この筋書きが意味する所は、「殺害の実行者が誰であるか」はどうでもよいということだと、フロイトは指摘します。

その犯罪に実際に手を下したのが誰であるかは、どうでもよい問題なのである。心理学にとって重要なのは、この犯罪を心のうちで望んでいたものは誰なのか、そして犯罪が実行された際に、これを喝采したのは誰かということである

(フロイト「ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの」光文社古典新訳文庫、2011年、263頁)

事実、ドミートリイも他の兄弟たちも、父親に対して多かれ少なかれ「潜在的な殺人者」だったのであり、その意味では、スメルジャコフは彼等の願望を代行してくれた「恩人」でした。彼の代行のお蔭で兄弟たちは、ひとまず自ら手を下さずに済んだ。そして、願望充足のあとには罪責感から来る自己処罰の欲望が湧いてくる。

自己処罰の内容は必ずしも、彼に罪責感を与えた人(父親)に関わる必要はありません。フロイトは本書で、ドストエフスキー自身の「賭博熱」に注目して、これもまた実は、父親殺しに心理的に荷担していた罪責感への自己処罰だったという、曲芸的な思考を披露しています。

ひるがえって、源氏物語に戻りましょう。フロイトが源氏物語を読んでいたら、これも「父親殺しの文学」に数え入れるにちがいなく、もしかしたら「世界四大文学」のひとつになっていたかもしれません。光源氏は父の女に子を生ませた罪責感に悩まされ続け、若き貴公子に妻を孕まされたことを自己処罰と捉えて、ようやく心の平安を得たのである。と、このように解釈することでしょう。

目が覚めるような鮮やかな分析です。まるで私たちが知っている源氏物語とは、全く別の物語を見させられているかのような。・・・いや、そうではない。この時、解釈者は実際に、全く別の物語を「創作」しているのです。

光源氏が柏木を許した理由は、そんな高尚な「無意識の心理学」を用いて説明されるべきものではありません。もっと単純な話です。単純ですが実行困難な理由です。物の哀れを知る人だけが、エゴを離れて、己が受けた屈辱よりも、他人が殉じた運命への共感を、優先することが出来るのです。

さて又密通はいたりてあひがたく、いたりて人のゆるさぬ事の、いたりてわりなき中なれば、ことに深く思し入れて、一生涯忘れ給はず。是れ又巻々に其の心見えたり。是れあひがたく人のゆるさぬわりなき中は、ことに深く思ひ入りて哀れの深かりし也。かくのごとく、此の御事は物のあはれの深かるべきかぎりをとりあつめて書けるもの也(142頁)

【現代語訳】

密通というものは、きわめて逢いがたく、きわめて人の許さない、きわめて理屈に合わない男女の仲ですから、光源氏は藤壺のことにかけては特に思いが深く、彼にとって一生涯、忘れられない女でした。そのことは物語の至るところに記されています。逢いがたく、人の許さない、理屈に合わない男女の仲は、誰もが特に深く思い悩む事柄で、特に哀れが深いものです。だから、このこと(密通)は、物の哀れが深いことなら何でも取り集めて書くという、作者(紫式部)の方針によって書かれたのであって、為章が言うように、「不義の子の誕生」を通じて読者に訓戒するために書かれたのではありません。

宣長はここで、燃え上がる恋の特徴として次の3つを挙げています。

・ 逢いがたいこと(実現困難な恋)

・ 許されないこと(禁じられた恋)

・ わりなきこと(理屈に合わぬ恋)

宣長はこれらの特徴を、光源氏=藤壺や、柏木=女三宮などの恋の中に見出すだけでなく、何の非もない妻と離縁してまで恋を成就させた己の経験の中に発見して、動揺しました。恋からは誰も逃れられない。これは運命である。ならば、愛する以外にないじゃないか。自己の運命であれ、他者の運命であれ。これが、物の哀れ(運命愛)の思想の由来です。

為章の思想は、これとは全く異なるところに由来します。彼は源氏物語に書かれた恋に動揺しません。彼にはあらかじめ用意された「理論」があるからです。(彼だって恋をしたことくらいあるでしょうが、その味わいを、とっくの昔に忘れてしまったのです)源氏物語の筋書きは、彼の理論の正当性を証明する材料に過ぎません。人生にとって恋そのものが重要なのではない、というか、そもそも恋そのものに思想内容があるはずがない、という前提から、彼は出発します。だから彼は、「紫式部は恋によって恋以上に重要なものを伝えようとしたのだ」と、推論せざるを得なかったのです。

理論家はしばしば己の理論に溺れます。理論が持つ鮮やかな分析力に酔って、それで全てを説明できると錯覚し始めます。現象を説明するために設けた、単なる枠組みに過ぎないはずの理論が、理論の予期した通りの姿をしていない現象に出会った時、理論家はどういう対処法をとるでしょうか?多くの場合、理論が間違っていたと放棄するのではなくて、むしろ現象の方を「理論の似姿」になるように歪めてゆくのです。フロイトや為章が、「父親殺し」や「不義の子の誕生」といった、自らが作った理論に誘惑されて作品を歪めたように。

宣長はその種の理論家ではありませんでした。彼が源氏物語を扱う優しい手つきは、ちょうど、彼の本業である小児科の治療を思わせます。病人の症状を正確に把握する前に、治療方針を決定することは出来ません。自分勝手な思い込みに基づく診断と治療は、最悪の場合、病人を死に追いやるからです。くらべて、文芸作品の解釈は気楽なものです。源氏物語を勧善懲悪の物語として扱おうが、好色淫乱の書と見ようが、父親殺しの文学として解釈しようが、それで作品は死ぬわけではない。理解者を待つ長い眠りに入るだけです。が、宣長はそうしなかった。小児を扱うように作品を扱った。この態度が、宣長の学問の特異な点であり、他に卓越した特徴でした。

小児科は江戸時代、「唖科」(あか)と呼ばれていました。これは面白い呼び方で、小児は医者にうまく自分の症状を訴えることが出来ないという意味では、ある種の「聾唖者」なのです。医者は病の本質をつかむために、身体が発している声に粘りづよく耳を傾けなければなりません。

私が何を言いたいのか、もうお分かりかと思います。源氏物語という作品が病人で、物の哀れという主題が病の本質なのです。この宣長にとっては自明だった類比関係が、作品の真実の姿を歪めずに読むこと、言い換えれば、素直に読むことを可能にしていたのでした。素直に読むとは、言うまでもありませんが、「恋の物語として読む」ということです。

今夜はこのへんで。

それではまた。おやすみなさい。

【以下、蛇足】

前回と今回は、いかに宣長が過去の誤読と対決したかを扱いました。分かりやすく(または面白く)読むことは、必ずしも正しく読むことにならないという見本が、今回取り上げた為章とフロイトの読み方でした。その魅力と限界の片鱗をお伝えできたなら、筆者としては満足です。

さて、今回を以て本論「紫式部が伝えたかったこと」の読解は完結です。この直後に補説が続いて、ついに結論部分に入ります。

もうしばらくお付き合いください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?