「昔日の客」を読んで、在りし日のぬくもりを感じる

もう15年近く前になるのか。

独特な雰囲気をまとってた同期入社の彼女は、読む本のチョイスもどこか趣があって、たいていは私の知らない本ばかり読んでいた。

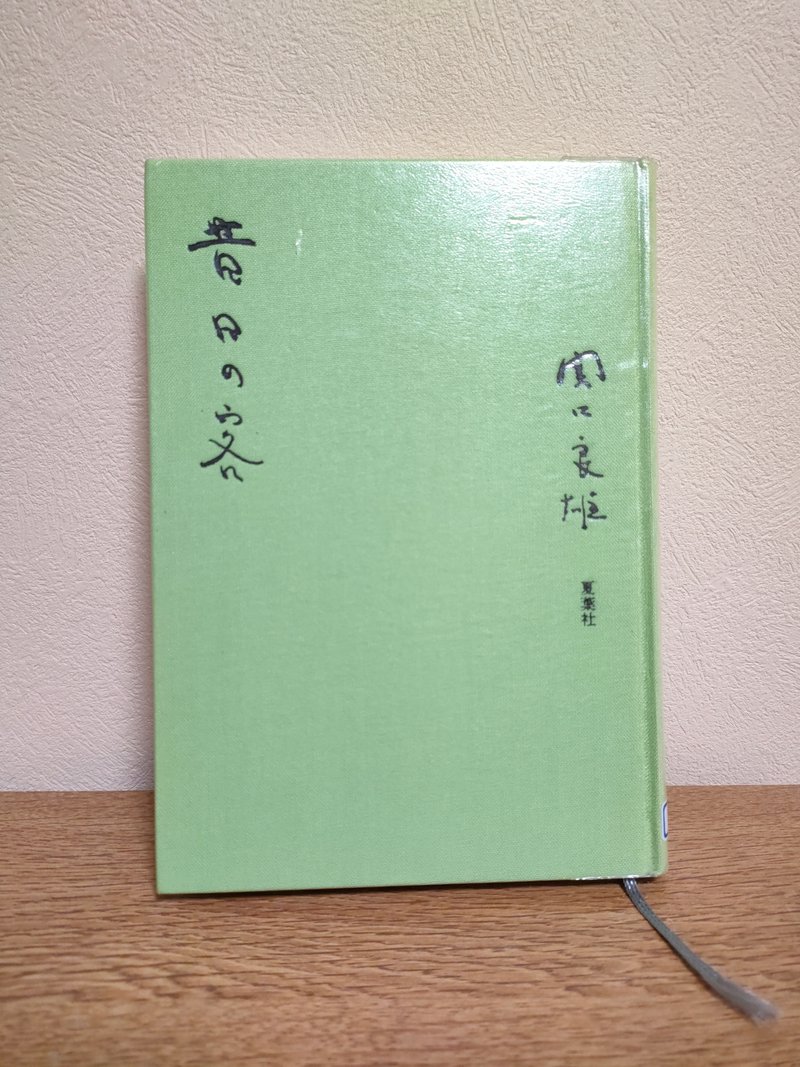

でもその緑色の表紙の美しい本は私も知っていた。

吉祥寺にある通好みの出版社から出された本。いっときオサレなカルチャー誌で話題になっていて、そんなオサレな本を知っているという得意げな自惚れと、でもきっと通すぎてなじめないだろうという悪い予感が混じり、結果的に自腹で買う本ではないと敬遠したのだった。

その本を彼女は自腹で買って読んでいる。

さすがだな、と思った。

そしてそのままその本の存在は忘れていった。

そして時を経て、その本をたまたま家の近くの図書館で見つけた。美しい緑の装丁の本のページを、ゆっくりと大事そうにめくる彼女の姿がよみがえる。なつかしさのあまり手にとり借りて帰った。

確かな生活者の息づかい

著者の関口良雄さんは大森に構えた古本屋の店主。なんてことのないたわいのない会話や日常が展開されているのだけど、この年代の人にしか出せない温度感、趣がある。文章も洗練された流麗さというより、しみじみと温かみのある趣。エッセーという軽い味わいではなく、「随筆」の湿度感。

登場人物たちはとうに亡くなってるし、文中に登場する尾崎士郎も尾崎一雄も存じ上げなかったのだが、それでも確かに生活していたのだ、とぬくもりを身近に感じる。みんな等しくたわいのないことで笑ったり失敗をやらかしてるんだ。とすると、こうしてたわいのないことをnoteに書き連ねてるわたしも、等しく味わい深い営みをしてるのだろう。

文末の息子さんによるあとがきにあるように、確かに良い時代だったのだと思う。

それは古本業にとってもだけど、世相全体がまだ希望がある時代で、きっと良い将来があるとみんなが信じて疑わない時代であり、おおらかで楽天的な空気感が漂うから。

だから、なんてことのない日常にも安穏な幸せが宿る。

わたしのお気に入りのエピソードは、奥多摩の川井から青梅までの紅葉が見事だったから、馬込あたりの近所で落ち葉拾いする話。大の大人がご近所さんに頼み込んで落ち葉をかき集めるのが微笑ましくて良き時代。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?