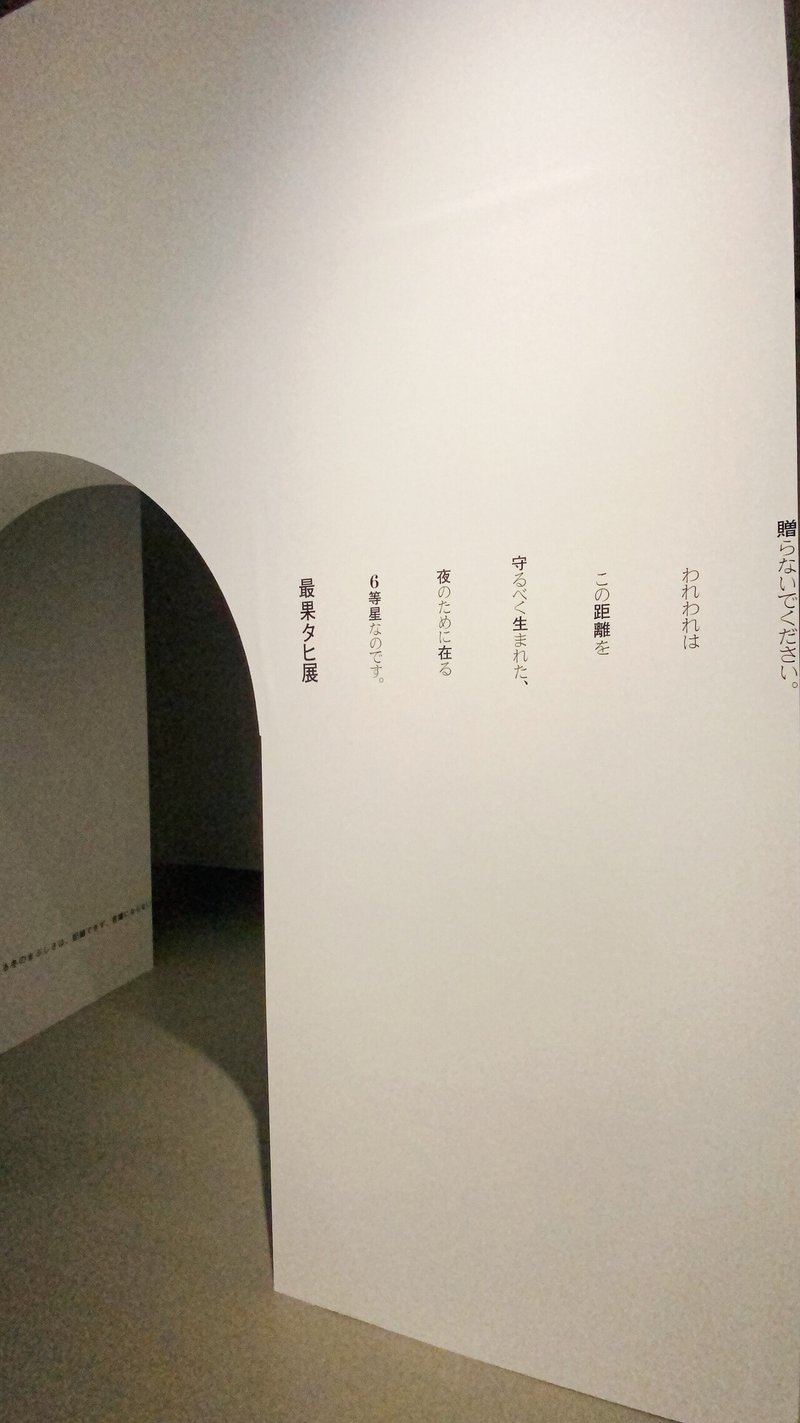

最果タヒ展・体験記

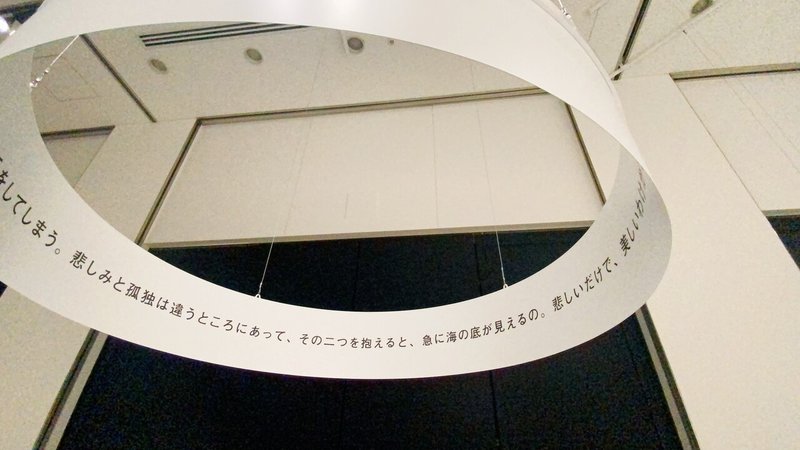

会場の中に足を踏み入れると、何もかもが白い世界のそこかしこに言葉が浮かんでいた。壁の表面、天井から吊るされた輪っかの内側、部屋の中央に配置されたオブジェの側面……どこから読み始めようかしばらく迷ったのち、近くにあった輪っかの中に頭を入れた。

ちょうど視線の高さに文字列の曲面があった。始まりを探して、その場で一回転してみる。どこにも空白はなく、どこが始まりでもおかしくはなかった。そのままもう一回、足がもつれないように注意深く回った。心地のよい始まりと終わりを探す。どこかにあるはずの始まりと終わりが繋がって終わらない詩が流れ続ける。そこでようやく、この詩には始まりも終わりもなくて、それは読み手にゆだねられているのだと悟った。

ひとつめの輪っかを抜け出して、別の輪っかの中に入った。視線を適当に巡らせて、目についた言葉から読み始める。さっきよりも少しだけなめらかに回転しながら詩の世界にのめり込んでいく。気に入ったフレーズを何度も心の中で復唱して、自分の内に広がる感情や景色を味わう。わたしの中の、乾いて縮んでいた部分が、潤ってやわらかく戻されていく気がした。

輪っかから出てひと息つく。隣の輪っかの中に女性が立っていた。

宇宙研究期間にいるみたいだ、と思った。巨大な望遠鏡を覗いているように見えたからだろうか。頭を突っ込んで見る望遠鏡なんてあったっけ。

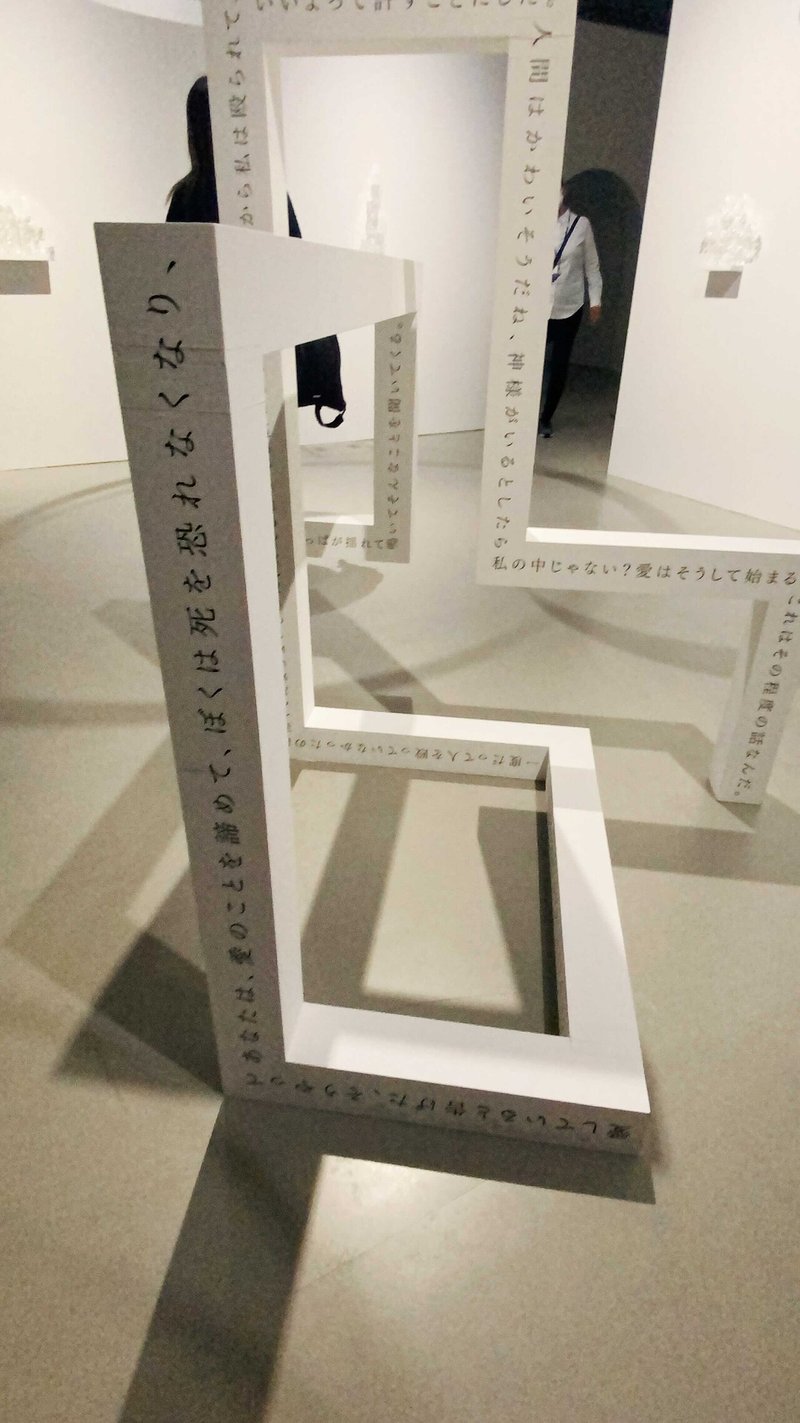

人がいなくなった隙に中央のオブジェに近づいた。細長い柱を90度の角度で左右上下に何回か折り曲げた形をしていて、詩は側面に行儀よく一列に並んでいた。

適当な位置から読み始める。文字を追いかけるためには、しゃがみ込んだり、柱の裏側をのぞき込んだりしなくてはならない。意識は言葉に集中しているので、身体の動きは無意識的になる。

本で読む時は、文字は塊になって向こうから迫ってくるのに、一行ずつこちらから見つけに行かなくてはならないというのが新鮮だった。

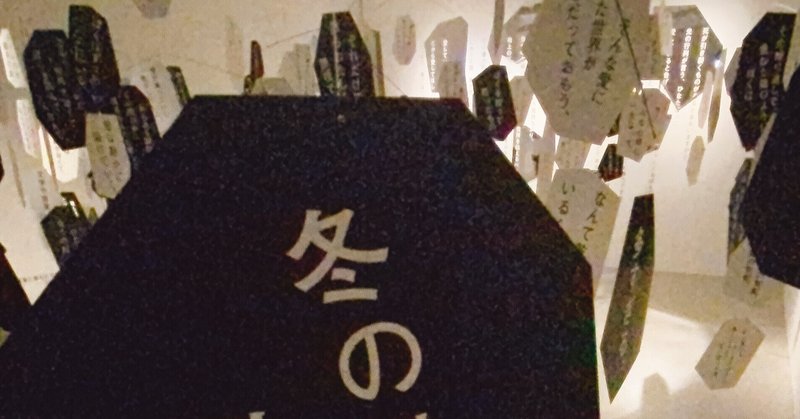

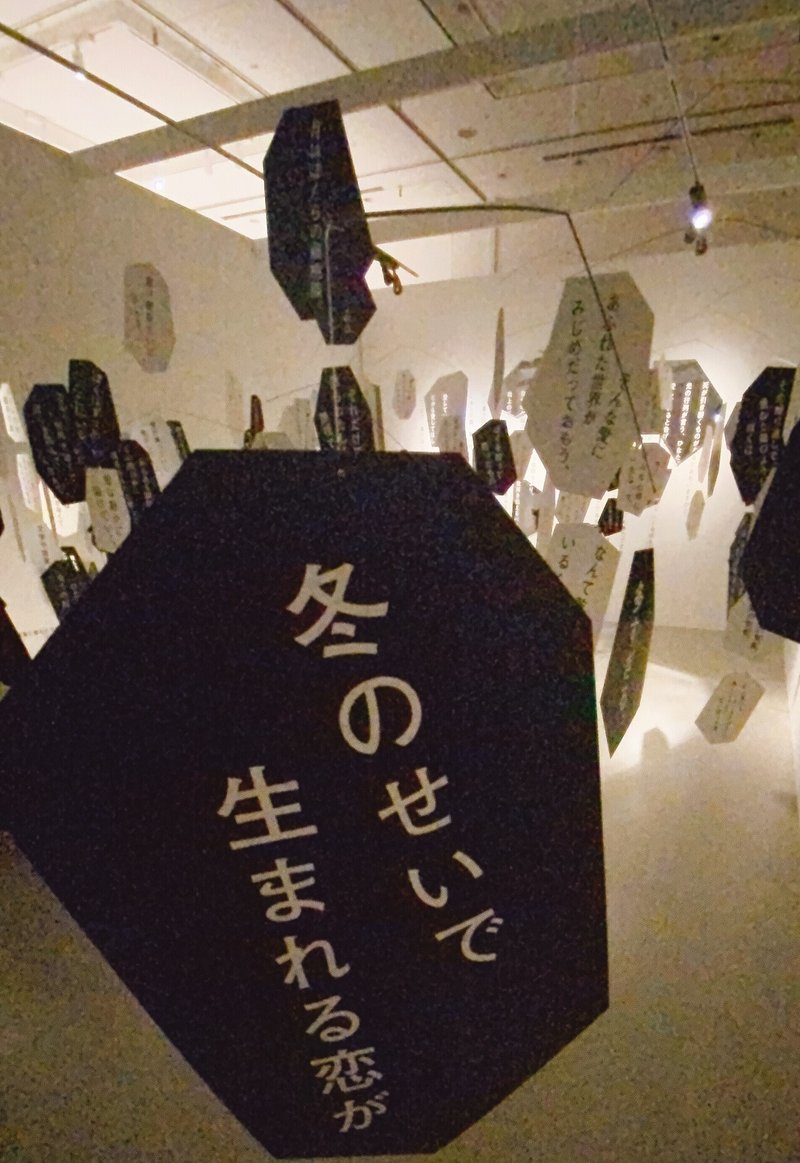

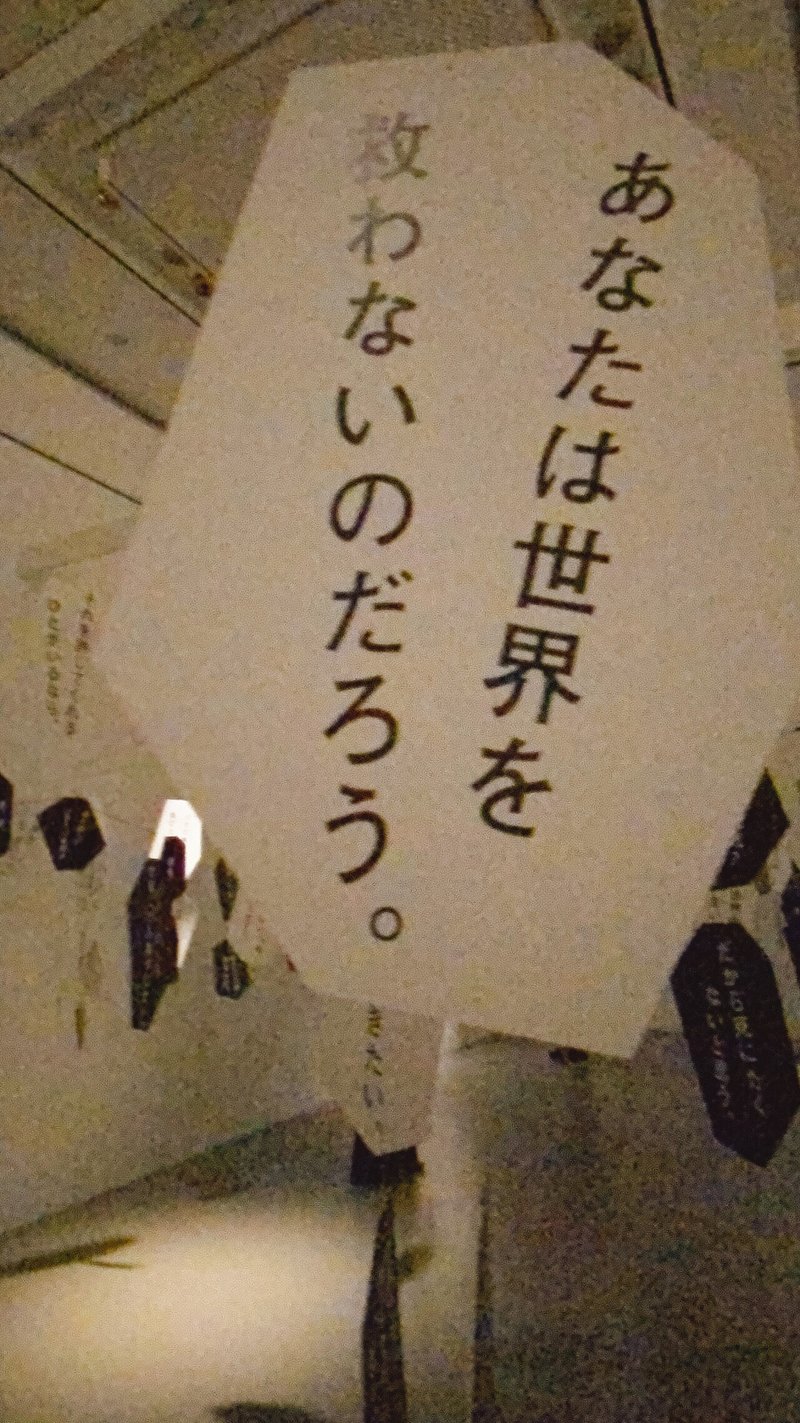

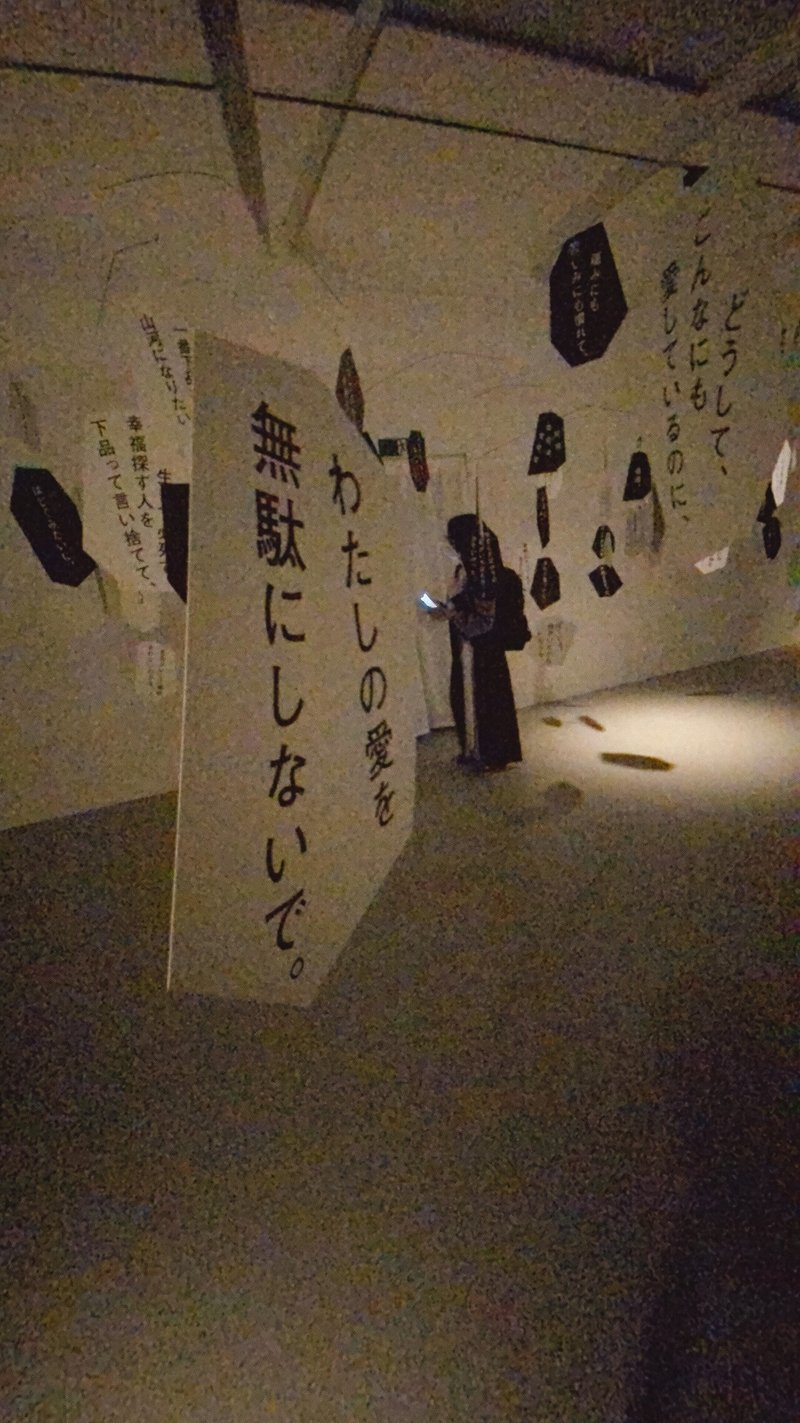

足元の壁を、一編の詩が這っていく。目で追いながらアーチをくぐると、天井から無数の言葉たちが吊るされた空間に出た。黒と白で表裏一体になっている、石のように角をちぐはぐに切り落とされたカードに、詩の一部が印字されている。それが三、四枚ずつモビールで吊るされて、部屋全体に浮かんでいた。

次々に迫ってくる言葉たちを避けながら、壁の詩の続きを追いかける。読み終えて、ふと我に返ってみると、周りの人たちも放心したように、それぞれどこかに吸い寄せられ、惹きつけられている。ぶつかりそうになるまで存在を認知されない、半透明のわたしたち。何かに夢中になるほど、透過率は上がっていく。透けていくのはどちら側だろう。

この空間には琴線に触れる言葉が多すぎる。感じるたびに体中に電気が走るものだから、今の時点ですでに息切れしていた。

ここからさらに部屋中に散りばめられた無数の言葉に触れることを思ったら、興奮を覚えると同時に足がすくんだ。

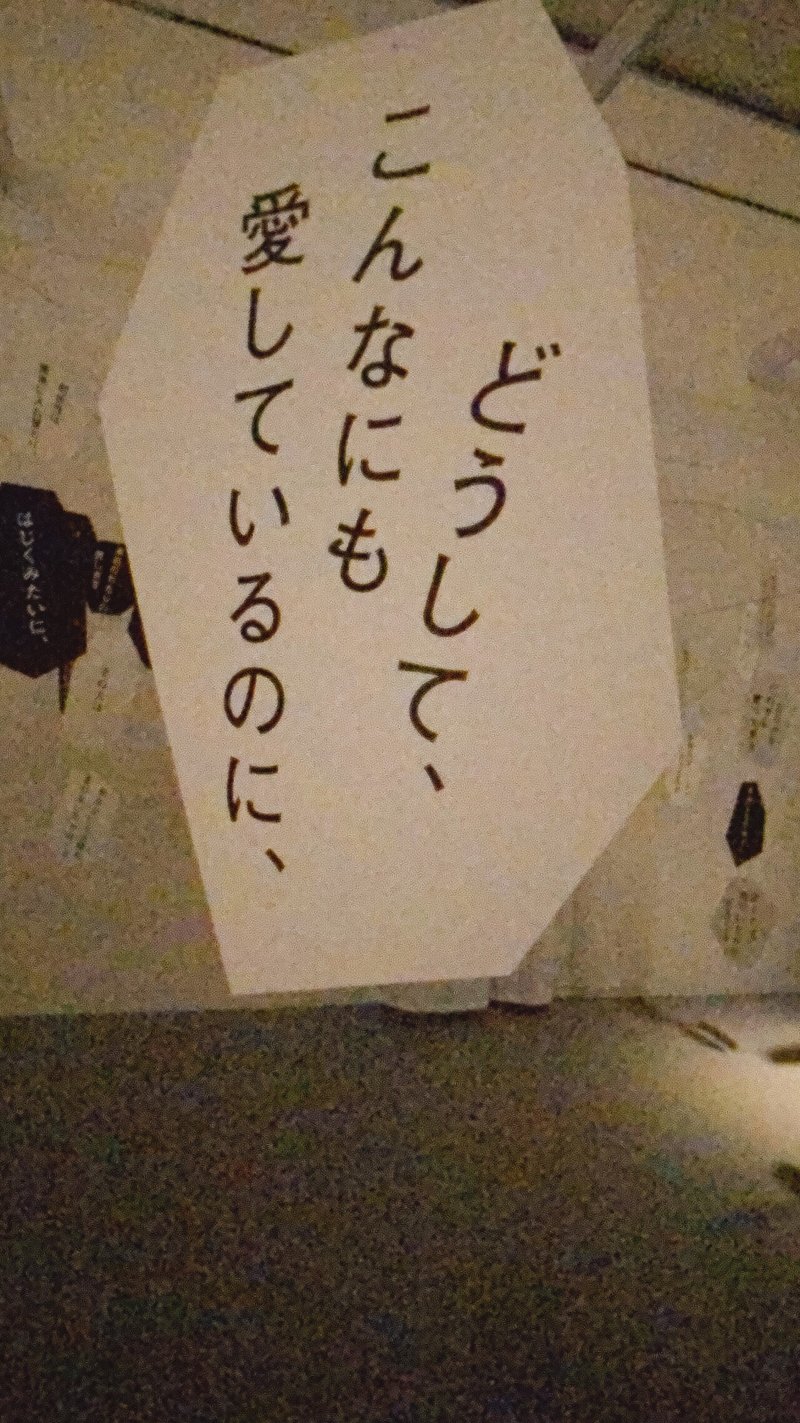

意を決して、近くで揺れるカードを手当たり次第に読み始める。

モビールからぶら下がったカードは、人の動きから生まれる僅かな風でくるくると回転する。展示物には触れてはいけないことになっていたから、読みたい面がこちらを向いてくれるまで待つ必要があった。焦れて追いかけようとすると、自分の動きで風が起こって、顔をそむけられてしまう。これがもし猫だったら、一匹残らず逃げられてしまっていたことだろう。わたしは興奮を隠して対象物に近づくのが苦手だ。

言葉の海に溺れながら、意味もなく泣きそうになった。

自分の中でオフになっていたスイッチが次々にオンに戻されていく。

このところ何をしても何を見ても心が反応しなくなっていたのは、作動していないパーツが多すぎたせいなのかもしれない。

この空間で生活できたら、どんなに素晴らしいだろう。

このままここに棲みついてしまいたい。

それにしても、どうやったらこんな飛躍的な言葉が出てくるのだろう。

頭の中でそれっぽいフレーズを生成しようと試みるけど、わざと奇をてらったような言葉しか出てこない。

そうこうするうちに、これは作ろうとしているわけではなくて、ただ素直に感じたことを書いているだけなのかもしれないと思うようになった。素直な気持ちや素直な疑問を、既存の表現に無理やり押し込めることのないように慎重にそのままを形にすると、こうなるのだろうと。

目に入ってくる言葉たちは、どの選択も正しいのだとささやきかけてくるようだった。あらゆる選択をうつくしい標本として見せることが、詩のひとつの役割なのかもしれない。

断片化された詩は、もはや特定の意味など持ち合わせておらず、感性に響いた言葉を自由に解釈して飲み干していけばいいのだと思った。

わたしが文学やアートの世界で表現している『余白』に似ている。

実際、展示のあとがきにも、

『詩は、「どう読まれたいか」を期待して書かれた言葉ではなく、一つのものを届けようとする言葉でもないから、詩を前にした時、その人には「自分はそれをどう思うか」しか、きっと残されていない。』

という言葉が記されていた。

わたしがいた文学の世界はもっと息苦しくて、意味や熱が必要だったけど、詩はこんなにも自由でいいのかと肩の力が抜けた。

詩は、文学の世界における『余白』のポジションなのかもしれない。

もう一度、文学の世界に戻ろうかと思いながら入口付近で足踏みしていたわたしは、その言葉に背を押されて、ようやくまたここへ戻ってくることができた。

いつもサポートありがとうございます。 『この世界の余白』としての生をまっとうするための資金にさせていただきます。