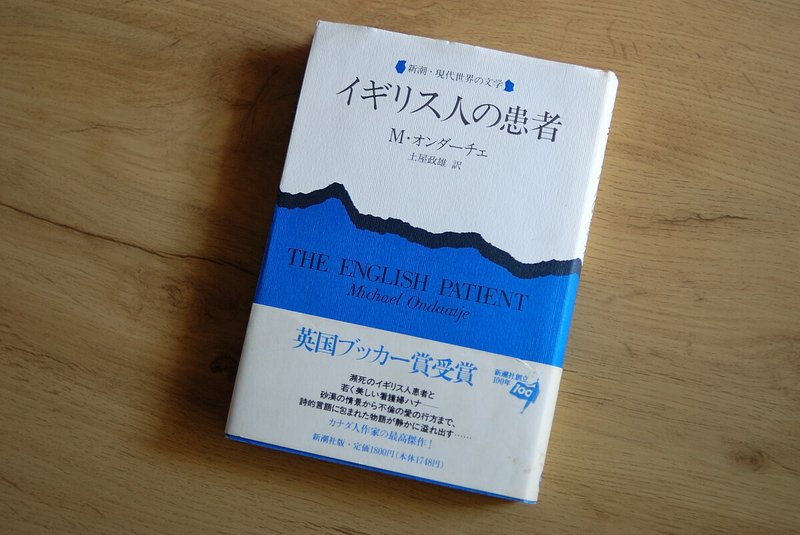

M・オンダーチェ『イギリス人の患者』《砂に埋めた書架から》68冊目

古書店で、この小説の最初の段落を読んだとき、私の目はムービーカメラとなって、冒頭に登場する「女」の動きを追っている気持ちになった。そして、最初の区切りとなる空行までの、冒頭から三つのパラグラフ、行数でいうとわずか九行で、私はこの小説の文章に完全につかまってしまったと思った。つまり、早くもこの小説に書かれた文章の虜になってしまったのである。

その九行の間に、小説らしい事件は何も起きていない。庭仕事をしていた女が、微妙な天候の変化を察知して屋敷に戻る様子が書かれているだけである。けれども、風に揺れるイトスギ、腕に落ちる最初の雨粒、低い塀を通過したあと柱廊を横切って家の中に飛び込むまでを描いた言葉が、鮮明なイメージとなって立ち上がってきたことに私は驚いたのだった。女はさらに台所で止まらず、階段、長い廊下と進み、突き当たりの開いているドアから部屋に入り、そよ風が流れ込むベッドに横になっている男の元に辿り着く。それだけだ。それだけなのだが、その文章には女の動作だけが書いているわけではなく、この屋敷を包んでいる全体のアトモスフィアまで描き出しているのが私にはわかったのである。独特の言葉の使い方によって、それがなされているのに気付いたのだ。きっとこのあと、私はこの本を購入し、興奮あるいはため息とともに読み進めるだろうし、このような文章に耽溺できる幸せを、この作品は最後まで保証してくれるだろうと思った。マイケル・オンダーチェの長編小説『イギリス人の患者』と出会ったとき、私はまだ一ページも読み通していないのに、この小説を好きだと感じてしまった。結果的に、このときの予感は、読了するまでの間、一度も裏切られることはなかった。

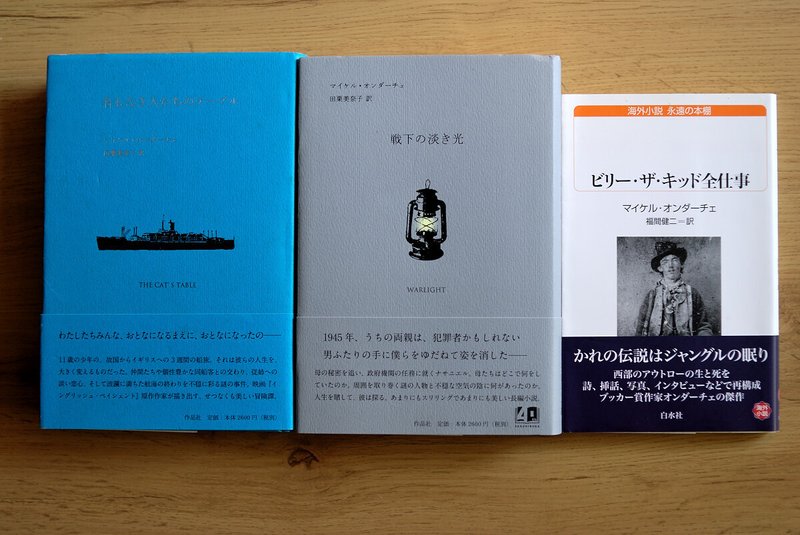

本書の感想の前に少し寄り道になるが、作者のマイケル・オンダーチェについて書いておきたい。一九四三年にセイロン(現在のスリランカ)で生まれたオンダーチェは、両親の離婚後、先にロンドンで暮らしていた母の元へ向かうため、十一歳のときに単身で渡英したという。イギリスの名門ダリッチ・カレッジに入ったあとカナダに移り住み、トロント大学などで学び続けて一九六七年に第一詩集を発表する。一九七〇年に詩と小説を組み合わせた斬新なスタイルの『ビリー・ザ・キッド全仕事』という著作を刊行し、それ以後詩ばかりでなく、小説にも本格的に取り組むことになったようだ。

『イギリス人の患者』は一九九二年に四作目の小説として発表されたもので、その年に、イギリスの権威ある文学賞として知られているブッカー賞を受賞している。そして、そこから二十六年後の二〇一八年、歴代のブッカー賞作品から投票によって選ばれるゴールデン・ブッカー賞の栄誉を射止めたのもこの作品だった。英語で書かれた小説を対象に選考される英国ブッカー賞五十年の歴史の中で、一般読者から最高の作品として認められたわけである。

さて、物語は第二次世界大戦末期のイタリア、フィレンツェの北の丘陵地にある果樹園に囲まれたサン・ジローラモ屋敷が主な舞台となる。かつては尼僧院だったが、侵略中のドイツ軍に占拠され、彼らが荒らし放題にして逃亡したあとは、奪還を果たした連合軍により野戦病院として使われるようになった。そこへ、全身にひどい火傷を負った正体不明の男性患者が運ばれてくる。男は飛行機の墜落事故に遭いながら一命を取り留めたらしく、持ち物はわずか。英語を話すことからイギリス人と思われている。この物語は、寝たきりだが頭脳は明晰、知識は膨大のこのイギリス人の患者を中心に進行する。彼を看病しているのはカナダ人の若い看護婦ハナ。実は、負傷者と看護婦を安全な場所に移すと決まったとき、ハナは周囲の反対を押し切り、イギリス人患者とともにここに居残ることを決めたのだった。

廃墟のようなサン・ジローラモ屋敷に、イギリス人の患者と看護婦ハナの二人きりという生活。そこにハナの父親の友人であるカラバッジョという男が加わる。幼い頃からハナを知っており、ハナからはおじさんと呼ばれて慕われている男だが、連合軍のスパイを手伝っていたときにドイツ兵に捕まって両手の親指を失い、今は後遺症に苦しんでいる。最後に加わるのはインド人で爆弾処理の工兵をしているシーク教徒のキップという青年。彼はドイツ兵が逃亡の際に仕掛けていった地雷除去のエキスパートだ。以上の四人が互いに少しずつ交流を深めていく過程で、戦争の暗い影が落ちているそれぞれの過去が魅惑的に掘り起こされ、語られていくのである。

本書の読みどころは数え切れないほどだ。

四人の人となりや各々が抱えている過去の物語も魅力的だが、サン・ジローラモ屋敷自体にも独特の頽廃した雰囲気があって惹かれるものがある。砲撃を受けた痕が屋敷のあちこちに残っている。破壊によって瓦礫の山ができ、雨が吹き込み、使えなくなった部屋や階段がある。礼拝堂は崩れ落ち、迫撃砲が打ち込まれた図書室には、壁に大きな穴があいている。ハナは無事な本棚から好きな本を取り出して好きなときに読み、イギリス人患者にも、希望する本を読み聞かせる。月の光が差し込み、壁の穴から外の風が吹き込む廃墟のような室内で、安息の時間を見出し、楽しむ。その様子が、二人の静かな暮らしぶりとともに、心に響く言葉で語られるのである。一度に語られるのではなく、少しずつ、少しずつ。私はこの作品を読んでいる間、詩的な美しさに心を打たれて、何度も震撼した。

最初にも述べたが、この小説は独特の言葉の使い方で作られている。一見、美しい言葉で書かれた散文詩のようにも見受けられるが詩ではない。小説の形を借りた詩のようにも見えるが、やはり詩ではない。私が思うに、この作品は、詩の言葉で書かれた小説である。

これは先程紹介したように、作者のマイケル・オンダーチェが、元々は詩人としてスタートし、やがて小説を書くようになったという経歴と切り離しては考えられない。この小説は、普通の小説の言葉では書かれていない。もっと特別な何か。読む者の記憶を掘り起こし、感情を揺さぶり、いくつものイメージを喚起させる何か。選び抜いた言葉たちを未完成のパズルの適所に配置し、一部の埋まっているピースだけで全体の完成図を予想させるような、そういった詩の表現力がこの小説には働いているように思うのだ。

第一章から第三章までは、サン・ジローラモ屋敷で過ごすハナとイギリス人患者の日常、そして、その二人の元にカラバッジョとキップが加わる経緯が描かれているが、第四章、第五章、第六章はイギリス人の患者と呼ばれている謎の男の過去が、ある意味、砂漠で繰り広げられた男女の激しい愛憎劇を軸に描かれる。特に第五章「キャサリン」での不倫の描き方には、このうえなく斬新な手法が採用されていて私は圧倒された。二人の時間の経過に空白を設け、書かないことで想像がかき立てられる。これも詩を表現するときの手法ではないだろうか。

全部で十章に分けてあるが、どの章にも印象に残るシーンがあり、美しいイメージが読み終えたあとからも蘇る。今、ふと思い浮かぶのは、指から手へ、手から足へと受け渡されるテントウムシ。泥棒の真っ最中なのに人間的な事柄に惹かれるカラバッジョの失敗エピソード。緊張が漲るキップの爆弾処理場面。そして、日本人なら誰でも特別な感情が湧いてくる最終章の「八月」。

私は昨年の夏に、古書店でこの本を買った。新潮社から発売された単行本も、新潮文庫も、絶版で買えなくなっていたからだ。ところが、朗報が届いた。『イギリス人の患者』復刊のニュースである。今年の一月に、創元文芸文庫から発売されたのだ。これは嬉しい。私は最初に出版された単行本でこの小説を読んだが、創元文芸文庫には翻訳者の土屋政雄氏のあとがきが、単行本版、新潮文庫版、創元文芸文庫版まで、歴代全部が掲載されているのだ。しかも、解説の石川美南さんの文章がまた素晴らしく読み応えがある。こんなにもお得な新パッケージを、買わない理由があるだろうか。

土屋氏のあとがきにあるように、「これは読者を選ぶ本」かも知れない。「最初の十ページで、挫折する人とハマる人が決まる」そういう小説かも知れない。けれども、このような小説世界は余所では体験できないと私は思う。純文学作品でしか味わえない。オンダーチェの本でしか出会えない。

十ページどころか最初の一ページでハマった私は、そう強く思うわけである。

2024/02/13

書籍 『イギリス人の患者』M・オンダーチェ 土屋政雄/訳 新潮社

書籍 『イギリス人の患者』マイケル・オンダーチェ 土屋政雄/訳

創元文芸文庫

◇◇◇◇

今回の書評(感想文)は新作ですので、いつもの【追記】はありません。

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

付記

・言うまでもなくこの小説は、一九九七年にアカデミー賞の九部門を受賞する快挙を遂げた映画『イングリッシュ・ペイシェント』の原作です。

・一九九六年発行の単行本では、「サン・ジロラーモ屋敷」という表記でしたが、最新の文庫本では「サン・ジローラモ屋敷」と変更がされてありましたので、この記事では、最新の表記に倣いました。

■参考にした書籍

・『ビリー・ザ・キッド全仕事』マイケル・オンダーチェ

福間健二/訳 白水社

・『名もなき人たちのテーブル』マイケル・オンダーチェ

田栗美奈子/訳 作品社

・『戦下の淡き光』マイケル・オンダーチェ

田栗美奈子/訳 作品社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?