スティーヴン・ミルハウザー『バーナム博物館』《砂に埋めた書架から》65冊目

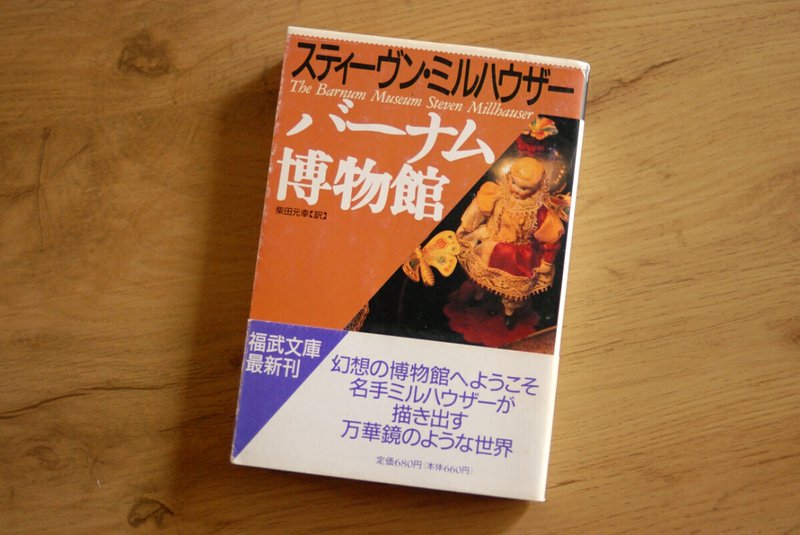

ロマン派と称され、耽美的な作風で知られているアメリカの作家スティーヴン・ミルハウザーは1943年ニューヨーク生まれ。今回ご紹介する『バーナム博物館』の原著は1990年にアメリカで刊行され、日本では柴田元幸氏の翻訳で、1991年に福武書店(現在のベネッセ)から単行本が出版された。私が持っている文庫は1995年の発売である。

本書はミルハウザーの第二短編集にあたる。私はこの本で、初めてミルハウザーの作品に触れることになったが、細やかな描写と流麗な文体で、読みながら実際にこの目で見ているようなイメージが総天然色で浮かんでくることに驚愕したものだった。情報量の多い文章だが、散らかっていないので整理された状態ですとんと頭に入ってくる。映像としてイメージされる以外にも、描写と比喩の効果により、匂いや味や音、触れる感覚まで獲得してしまえるほど鮮明なのだ。

全部で十の短編が収録されているが、それぞれに趣向があり、ひと言で言うとマニアックな印象を受ける作品が並んでいる。もっとも注目すべきは二番目に収録された『ロバート・ヘレンディーンの発明』だろうか。この作品は、ひとりの青年が想像力を駆使して女性の身体を細部まで思い描き、精神の力でもってオリヴィアという空想の存在を精巧に創り上げる話だ。広い意味で変態だが、上級の哀切さがある。

三番目に収録されている『アリスは、落ちながら』も、やはりマニアックなところを突いてくる。ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』を読んだことのある人なら、ウサギのあとを追って穴に飛び込んだアリスが、通常よりもゆっくりとした速度で落下していくことはご存知であろう。ミルハウザーのこの短編は、そのシーンのパロディーともいえる一編で、落ちながら竪穴の壁にある食器棚を見渡したり、ジャムの瓶のラベルを読んだり、本棚の本のタイトルを眺めたりするが、ずいぶん長いこと落ちていて、アリスの心の中に動揺が広がるくらい、いつまで経っても下に着かないという話なのだ。

他にも、「クルー」という実在する推理系のボードゲームに材を取り、ゲームに興じるプレイヤーの心理のみならず、進行するゲーム内の登場人物たちという異なる位相の人間心理までも描いてしまう『探偵ゲーム』という作品や、T・S・エリオットの詩を下敷きにした漫画を一コマ一コマ分解して文学に昇華させた『クラシック・コミックス #1』など、風変わりな作品たちが目を惹く。

短編集の掉尾を飾る『幻影師、アイゼンハイム』は、特にミルハウザーらしい精緻な描写が活かされていて、あり得ない現象が起こる奇術やイリュージョンが、まるで眼前で披露されているかのように感じられるのだ。

機械仕掛け、自動人形、博物館、魔術、幻影、遊園地、漫画、黎明期のアニメーション、古典文学のパロディ、盤ゲーム、絵画……。これらはミルハウザーが好んで取り上げる題材だが、この作家の魅力は、このような偏った趣向の中で発揮される職人芸的な小説技巧にある。冷静で精緻な文章に、私は幾度となく魅了されている。

最後に余談をひとつ。

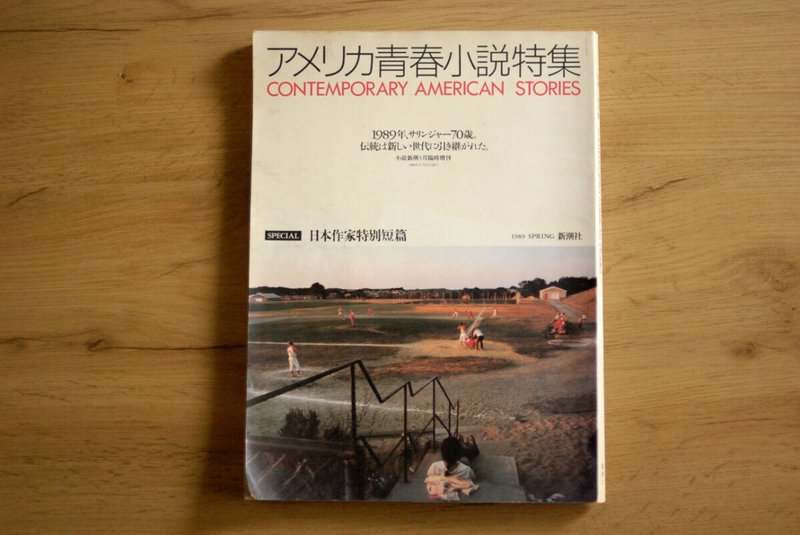

平成元年(1989年)に小説新潮臨時増刊号として『アメリカ青春小説特集』という雑誌が刊行された。私はこの雑誌の影響でアメリカ小説に興味が向いて、読書の嗜好に少なからぬ影響を受けたのだが、この中に「現代アメリカ作家人名録 WHO'S WHO」というコーナーがあった。作家五十名が顔写真付きで紹介されていて、スティーヴン・ミルハウザーの名もそこに見つけることができる。だが、唯一彼の写真だけが掲載されておらず、空欄となった場所には「世捨て人的な作家らしく、この人の写真は入手不可能」と記述されていたのだ。このときのミルハウザーの紹介文は柴田元幸氏が担当していた。まだ日本に、ミルハウザーの翻訳小説が一冊も刊行されていない頃の話である。(柴田氏はその後、ほとんどのミルハウザー作品の翻訳を手がけることになる)

顔を表に出さない世捨て人……。ミルハウザー氏にそんな印象をうっすらと抱いていた私だったが、それから何年か後に、雑誌か何かの誌面でミルハウザー氏の顔写真を見ることになる。パナマ帽をかぶり、白い口髭をたくわえ、眼鏡の奥の目が優しそうな、素敵な紳士だった。世捨て人のような雰囲気などまったく感じられなかった。

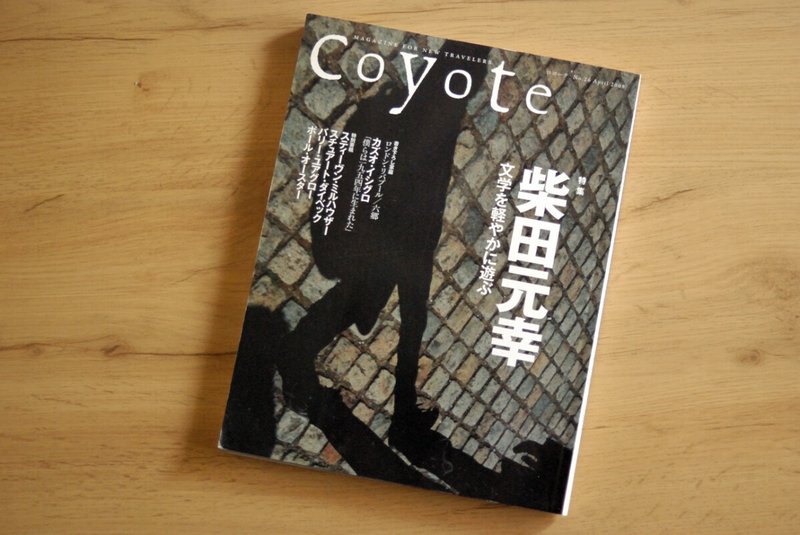

スイッチ・パブリッシングから発行された雑誌『Coyote』二〇〇八年四月号の柴田元幸氏の特集を読むと、翻訳者に対するミルハウザー氏の深い敬意を知ることができて興味深い。ここから受ける氏の印象は、ますます世捨て人などではなく、常識のある教養人であり人格者にしか思えなくなった。この雑誌に掲載されているスティーヴン・ミルハウザー氏から柴田元幸氏に寄せられた特別寄稿は、作家と翻訳者との関係を知るうえで、もっとも的確な言葉で書かれたもののように思える。柴田氏の訳業とこれまでの手紙のやり取りを通じて、ミルハウザー氏は翻訳者に「感嘆を通り越して、ほとんど畏敬の念さえ抱いている」と語る。

英語を知らず日本語しか読まない読者の前に、私の作品は閉ざされている。私の言葉は黙して語らず、私の世界は隠されて見えない。だがそこに一人の魔法使いが翻訳者の姿を借りて忽然と現れる。彼が杖を一振りすると、どうだろう! たちまち私の言葉は語りだし、それらを聞くことのできなかった人々の心の中に入ることを許されるのだ。となると、翻訳者は困難な勤めにしおらしく耐える従順な僕などではない。むしろ彼は作者に語るための声を授けてくれる、ありがたい存在なのだ。そう考えると、翻訳者は魔法使いどころではない。彼は作者を産みだす者、作者にとっての創造主に等しい。

スティーヴン・ミルハウザー氏は、大切なのは作品であり、作家が前に出るべきではないという信念を持っている方のようで、このように生の声を読者に届けるケースは珍しいのかも知れない。翻訳を通じて信頼関係を結ぶことのできた柴田氏だからこそ、ミルハウザー氏は思いを言葉にしてくれたのだと思う。

2023/07/20

書籍 『バーナム博物館』スティーヴン・ミルハウザー 柴田元幸/訳

福武文庫

◇◇◇◇

参考文献

・『アメリカ青春小説特集』小説新潮三月号臨時増刊 1989 SPRING

新潮社

・『Coyote』No.26 April 2008 Switch Publishing

◇◇◇◇

今回の書評(感想文)は新作ですので、いつもの【追記】はありません。

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?