朝の記録 0212-0218

2月12日(金)の黄金色の肌

これ以上はないほどにやるべきことをさっさと終えて、最早帰宅してもいいのでは、というくらいだったのだけれどもちろんそんなことはせずに夜勤を過ごしていて、仮眠室の類も簡易ベッド等もないので、仮眠をとるとなるとパイプ椅子を並べるか、机に突っ伏すかその二択しかない中で、なんとなくずっと眠れなかったので(電気がついているから、ということもあるのだと思う)、ずっと仕事用の鞄に入れて持ち運んでいるもののなかなか読む機会がやってこなかった「なんくるなく、ない 沖縄(ちょっとだけ奄美)旅の日記ほか/よしもとばなな」を久しぶりに読み出した。そうするととても面白くて若干眠かったはずなのに読書が捗っていった。沖縄に行きたい、それは、先日の「はしっこに、馬といる/河田桟」を読んだ時も強く感じたことで、沖縄が私の中で連鎖し膨らんでいく。

よしもとばななのこのエッセイというか日記は、沖縄の熱とよしもとばなな自身の熱とが作用しあってページから南風が吹いてくるみたいだ。エネルギッシュな人であることがびしばしと伝わってきて、それでいて繊細といったらいいのか、小さくて些細な美しさに目配せしつみあげる感性も勿論持ち合わせているので、ちょっと眩しいくらい。眩しいといっても、突き放されない。太陽みたいに燦々としていて近寄りがたい感じじゃない。それは小説のイメージにも引っ張られているのかもしれないし、noteでちまちまと読んでいるメールマガジンの影響もあるかもしれない。表紙を飾っている、たくましく焼かれた肌と肩、それに目を引くピンクのスカートが、なんだかとてもいい。

私はお酒を飲むのが好きだけれど、正確にいえば、人と飲む楽しいお酒が好きなのであって、だから普段家で一人で飲むことはほとんどない。一人で飲むのならばインスタントの紅茶とかたまに豆から挽いたコーヒーとかそういったものを好む。一時期リモート飲みが流行った頃はスーパーで買い込んで今までにないくらい、様々な種類のお酒がお祭りの屋台みたいにカラフルに冷蔵庫内を彩っていたものだけれど、今はもうそんな気配は微塵もない。コンビニとかスーパーに行っても、あんまり、お酒を買おうという気にならない。だから本当はそんなに好きなのではないのかもしれない。お酒を飲んでなんとなく楽しい気分になるのが好きなだけで。

夜に飲むお酒よりも昼間から飲むお酒の方が強い幸福を感じる。まだ真昼で、一日も長く続いていくというのに、ビールを飲んで少しだけだらしないような浮ついた気持ちになる。なんだか贅沢な気持になるのだ。もうここから、おちゃらけて、そんなに頑張らなくたっていい、楽しく過ごしてもいい、だって昼からお酒に興じているのだから、と笑う。お酒で向上していった感情は、寝静まっていく夜よりも、明るい昼間の方が合っているような気もするし、でも、お酒の席で話すちょっと込み入った、お酒の力を頼って打ち明けるような話は夜が合うだろうし、時と場合によりけり。

「なんくるなく、ない」で、よしもとばななはお酒を飲みながら沖縄の地を歩いている。その光景を想像して、余計に私は南国へ思いを募らせた。年季の入った民宿で味噌汁とか飲んで、オリオンビールを昼間から飲んで、ぷらぷら、ちょっと歩いたら海が広がる島を、歩く光景などを想像した。そんな情景がどこか遠い。昼からたとえば今、ビールを飲んだとしても、きっと想像するような幸福は味わえないのだ。もう少し暖かくなって、桜でも咲く季節になったら、ちょうどよくなっていくだろう。いつだったか、満開の桜の下で、友人と檸檬サワーか何かを乾杯して、みたらしだんごか何かをつまみにして、ビニールシートの上で笑って桜がすごいすごいと感動していたことを思い出した。去年は、ちょうど強烈な自粛期間と重なったので、どこも花見は閑散としていたようなニュースが流れていたような気がする。今年はなんだか、普通に花見が各地で催される予感がする。以前と同じように、とまではいかずとも。

ああ、沖縄。オリオンビールと共に闊歩する光景が恋しい。

それにしても、よしもとばななは吉本ばななで今やっておられるのだから吉本と書くべきなのだろうに、私の中ではよしもとが色濃くて、いつまで経っても慣れない。有川浩が有川ひろになって未だに違和感を抱くのと同様。

2月13日(土)の体で生きる

ずっと家にいてもだらだらするだけだということに気が付いて、軽く身支度を整えた後によく行くカフェに足を運んでトーストモーニングを頼んで待っている間やトーストを食んでいる間に昨日お題箱にいただいた感想をきちんと読むというこの上ないリッチな時間を過ごしている。ここまで歩いてくる間に何を書こうか考えていて、歩行速度に合わせて脳が動いていっていい感じだな散歩はいいものだなと思っていたのは、たぶん今日が暖かいからだ。途中で暑いのでマフラーを剥ぎ取った。

しかし感想。これがすごいもので、のんのんと歩きながら今日の日記でそのことについて細かく書こうと思っていたら、しっかりとした感想でこれは、脳直打鍵で軽々しく言及するにはあまりに勿体ないということに気付いて反省した。あんまり感想を書くタイプじゃない(最近は熱心だけれども)から余計に有り難かった。感想をいただくたびに、愛に差はない、と言いたいところだけれども、ある種書き手よりもずっと誠実に文章に向かい合った瞬間があって、愛されたんじゃないかな、ということを考える。「読む」と「書く」は別物のようで、連結していると思う。読みながら書き、書きながら読む。書いているうちに、読みが深まっていく。私はあくまで提示した側で、その先どんな連鎖が生まれていくかなんて想像がつかない。だからとても面白くて、嬉しくて、おののいて、ちゃんとお返ししようと思った。そんなことを考えていたら、散歩の間に一体何を書こうと考えていたのか、すっかり頭から抜け落ちてしまった。感想の力はすごい。

感想をくれた人は長く仲良くしてくれている貴重な人で、一言で示せばめっちゃいいやつで、あけすけに話せるのは当人がいい意味でオープンな人間だからで、信頼を置いている。創作をすることがなかったら、ポケモンで小説を書いていなかったら、まず出会うことも交わることもないであろう人間で、ほんとこの世って、人生って面白い。交わっていない数多の人の中に、強烈に気の合う人や気の合わない人がいたり、交わっていても合う人合わない人がいてそれってものすごく当然なことだ。でもきっと、この人にまったく違う立場で出会っていたら、たとえば同じ学校に通っているとかビジネスシーンで名刺を交換したとかだったら、おもろい話を交わせなかっただろうな、と思う。前提が創作物だったから、おもろくなったのだ。

夕方の光の中で一杯目のビールを飲む瞬間(もちろん好きな人たちと)って、人生のいちばん幸せな瞬間だと思う。(なんくるなく、ない/よしもとばなな P171)

その光景を想像してなぜだかものすごく嬉しくなった。夕方の光の中でビールを飲みたい。笑いあいながら。今だったら、ソーシャルディスタンスを保ちながら、になって、距離を保って、ビールをぐびっと飲んで、豪快に「っあー!」と言い合ったりその光景を想像した。

「なんくるなく、ない/よしもとばなな」を読み切りたかったので昨夜は深夜までページを捲り、読了した。昨日からお酒を飲みたいみたいなことばかりこの本から受け取っているかのようだけれど、この本は決してそればかりではなくて、人の温かさや地に根ざした文化を素直な目で見つめている本だと思う。人の温かさも、文化も、高速回転して冷たくなっていく世間の流れの中で置き去りにされていっているのかもしれない。島は、物理的に隔絶された場所なので、その地自体のゆらぎない時間の流れがまだ残っているのかもしれない。決して、日本の、たとえば東京に温かさがないかと言われればそういうわけではないのだけれど、沖縄と東京じゃそれは、流れている時間軸がまったく異なるだろう。気候も歴史も文化もまったく違えば当然のことだ。

ぼくねんさんがあまりにもすばらしい話をするので、いくつかもうメモをとりたいくらいに感動した。彼はいつでも、どうして私が今悩んでいることに関してふとコメントしだすのだろう? それはもうテレパシーというよりも「野性」だと思った。体を生きている希有な人だ。今回の取材のテーマ「人はどうして作品で自然を模すのか」というのに鋭くせまってくるお話だった。

「人は寝なくても食べなくても少々は平気、気分がどんどんだめにしていくんよ」って言葉は、宝のようだった。(同上 P206)

沖縄に行くたびに、私は体を動かすこと、毎日を体でちゃんと生きること、今日おてんとうさまにいただいたものはみんなちゃんと天に返してから眠りにつこう……ということの大切さを思い知る。(同上 P222)

体で生きる、というのが、なんだか、ぐっときた。まあまあずれるが、「実在は本質に先立つ」と語ったサルトルのことを思い出した。

どんどん自分でものごとを考えなくなってきていることに危機感を抱いていて、日記を日々書いているのは思考を止めずに何かしら動くためという目的も多少なりともあるのだけれども、体で生きる、それは考えるよりもまず行動といった安直なものではなく、体が享受する、触れる、応答する、そうした自然の営みに委ねることに近いように思う。コンクリートで固められた世界で表面的に生きていると、そうした体で生きるということを忘れてしまう。子どもの時にはもっと当たり前にできていたことだ。まあ私はあまり外遊びをするタイプではなかったのだけれど。

体で生きる、このことは忘れないように、ノートに書き留めておこう。心と体は連動している。

自分の周囲に影響を与えるなんてことはなかなかそう簡単なことではないけれど、せめて自分自身の体の機嫌くらいは良くしようと、生きていよう。体に受ける様々なことば、受けて発することばに耳を傾けよう。閉塞的な今でも、それならばできる。

2月14日(日)の総歩数約18000歩

昨日からそうなのだが暖かい日ってなんて最高なんだろう。最近は家の中に引っ込めていた折りたたみ式の机をまたベランダに出して打鍵していてとても心地が良くて、必要資料の本とか読書用の本とかをまとめて一緒に出して、久しぶりに豆からコーヒーを淹れて全体に流れる空気が100点満点の休日の朝だ。こんな春の陽気だとなんだかなんでもできるような気がしてくる。こういう平凡な平穏を大事にしていよう。

昨日は畑へ行ってまだ少し間引きの様子を見ていた一部のミニほうれん草とかコマツナとかが随分と成長していたので間引く。それでもけっこうちゃんと育っていたので食べて美味しそうなサイズで嬉しい。みんな赤ん坊みたいだったが日を追う毎に立派になっていき、単純に畑やりたいとかそういうものと違う、育てて食べる、ということについてまた一歩踏み入っていった。ほうれん草は、まず最初に細い葉が伸びて、まるで葉が膨らむようにして見慣れた姿になっていくのだということ。暖かくなった途端に素直に植物たちはすくすくと伸びていくのだということ。春が少し見えてきた、そういう時点でぐいぐいと成長するのであれば、夏は比較にならないだろう。雑草もどんどん生えてくるだろうし、虫だってやってくる。目が覚めてそれぞれに生きていくし、生きて成長していったものをやがて食す。そしてまた育てていく。循環。

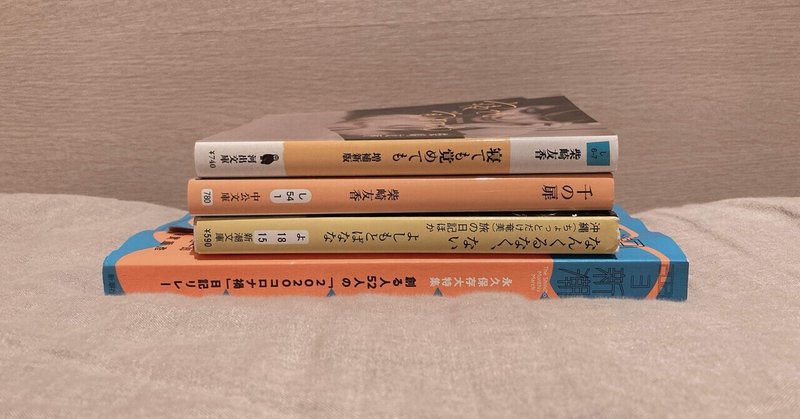

帰りに映画でも見ようかと四条方面へ向かうバスに乗ろうとすると、間違えて丸太町通の方へ行くバスに乗ってしまい、果たしてどうしようかとやや慌てながら考えた時、そういえば丸太町通には誠光社があると思い出し、向かう。のんびりとバスで行く旅はなんだか楽しく、まだなんにもこの土地のことを知らないんだなあと今更みたいに考える。誠光社には実は初めて行った。充実した本棚を見ながら、ここは食、ここは外文、ここは理数、ここは……と文脈を読み取るのを楽しんだりしてやっぱり本屋はいい。巨大な新刊書店ではない、限られた空間の中でどれだけのメッセージを留めていられるか。入れる本にも迷うことだろう。本を探している間に一時間ほどが過ぎていて、もう二時になろうとしており、まだ昼食をとっていなかったので脳みそがかすかすになりながら三冊ほど買った。二月、割と抑えているつもりではあるのだけれど、読了速度が追いついていないのに、なんだかやっぱり買ってしまうのだった。

そこからはとにかく何か食べたいとずっと思っていてちらちらと店を確認しながらずっと四条方面へとりあえず歩いて向かってみた。緊急事態宣言の影響で閉めている店の多さに驚く。20時まで営業しているのではなく、もうはなから閉めているのだ。たぶん、私の肌で感じている以上にますます深刻な状況となっている。誠光社近くの交差点に面したびっくりドンキーで食べてしまえば良かったかなあと思いながらずっと歩いているとほんとうに四条通りまで来ており、これ本来は歩く距離じゃないよなと苦笑して、もともとは行く予定だったけれど丸太町通のバスに乗ってしまったから諦めていたところ結局ここまで来たなら行こうと思いポケモンセンターに行くことにした。大垣書店も入っているビルの二階である。そのビルには飲食店も入っているのでどうせならばもうそこで食べようと決意して歩き続けたら三時くらいにはなっていた。まずごはんを食べればいいのにそこまでいくともはや限界を通り過ぎていて、買うものも決まっていたので先にポケセンに入る。もうかねがね15年以上も推し続けているハスボーを含めてルビサファ世代のポケモンがすべてぬいぐるみ化した。通販でもいいのに、ハスボーが何匹か店頭に並んでいるところを見たくてわざわざ実店舗に足を運んだ。ハスボーはそして、いた。いたのだ。四匹くらいいた。ジラーチとかフライゴンとか、人気どころは売り切れになっていた。こう言ってはなんだがハスボーはそこまでの人気ポケモンではないので売り切れの心配はなく、やっぱりいて、ネットで見た時にはその胴体と葉のバランスに笑うしかなかったけれども、実物、かわいいじゃないか、ともうなんでもよくなった。可愛い。可愛い。可愛い。叫びたいところを抑えて(お腹がすきすぎてそれどころでもない)一匹抱えると、この世代でたいへん縁のあるアメモースもそしてお迎えした。ざっと見まわすと他にも縁を感じるポケモンが何匹も目に付いたが、できるだけグッズは買わないと決めて久しく、グッと抑えて二匹だけお迎えした。お腹がすきすぎてやっぱりそれどころでもなかった。レジのお姉さんが支払いを終えた後に「可愛がってあげてくださいね」と言ったのが印象的だった。ここには愛しかなくて、そうした空間ってほんとういい。平和だ。

それでようやく昼ご飯に一階のナナズグリーンティーがランチの一四時半を過ぎているにも関わらずランチ対応できるということだったので、豚角煮とろろどんぶりみたいなそういったものを頼み、「寝ても覚めても」の続きを読んでいるととてもとても良かったけれどももう空腹で半分読書どころでもなかった。丼を味噌汁と共に一気に胃にかきいれるとようやく落ち着く。ぬいぐるみに本三冊、そしてあまりに暑いのでマフラーだのウルトラダウンジャケットだのをリュックに詰め込んでいたらしっちゃかめっちゃかになり整理する。けっこう重い。もとから持ってきていた本と合わせると六冊になっており、そりゃ重い。それで丸太町から四条まで歩いたのだからまだ体力あるなあと我ながら感慨に耽り、気分が高揚しているので四条の献血ルームへと向かう。コロナの影響でなかなか河原町付近に積極的に行けない日々が続いているが、何かのきっかけで四条に行くことがあって時間があれば献血しようと考えていた、前回献血したのは昨年の三月で、しかもまだその一回しかやったことがなく、当時は200mL。次は成分献血をやろうと思っており、入って受付を済ませて血管を診てもらうとなんだか妙な雰囲気になり、曰く、成分献血は血を抜いたうえで必要な成分だけを抽出してあとの不要な血液はまた血管に流し込むので全血を抜く場合よりも圧力がかかりそれに耐えるだけの血管であるかの確認が必要でそれで血管を見ていて、どうも私の血管は細いということだった。でも手が随分と冷えているので(※もともと冷え性)暖かいものを飲んだらいけるかもしれないとのことだったのでホットココアで手を暖めながらがぶがぶと飲んでいると発汗してきた。これでどうだと確認してもらうと、一人診てもらって、その後ベテランと思われる看護師さんに代わって診てもらって、これは、向こうからは言い出しづらいやろうし、こちらから切り出した方が良さそうだと察し「無理そうですかね~」と言ったら、「そうですね~」と申し訳なさげに返されてしまった。そうか、そうなのか。成分献血、無理だとはまさか思わず、もう少し年齢を重ねたら血管も成長してきた太くなってくると思いますので、と言われ、すごすごと献血センターを後にした。効率的なことを求めがちな人間なので、成分献血をやりたかった。ちょっと悲しかった。200mLならば前回できたので今思えば「じゃあ200mLで」と言えば良かった気もするが、なんだか完全に悲しくなってしまって帰ることにした。献血後にコーヒーでも飲みながら読書して帰ろうと考えていたけれどももうそれどころではない気分だった。三条大橋手前の小さな桜の木で、あまりにも春の陽気なのでもう春が来たのだと勘違いした桜の花が一部咲いていて、その桃色の光が救いだった。それくらいに暖かい一日だったのだ。それは今日も。いつかできるだろうか、成分献血。

夜はSANBONRADIOを聞いた。詩の朗読がとても良かった。もっと詩に触れていきたい。

2月15日(月)の圧倒

青白い朝に雨音が響いている。この週末は異様なまでに暖かかったけれども、これでまた気温がグッと下がっていくだろう。気温の変動が激しいと体調も崩れやすいが精神的に変調しやすい。なんだかんだいってまだ二月中旬なので寒い期間であって、桜はお呼びでない。鴨川の河川敷で二次会に騒ぐのはまだずっと先の話。雨が降ると畑のことを考える。随分と晴れたので土はからからで、だからこそこの雨はぐぐっと植物たちの成長を促進させるのではないか、そう思われた。気温がまた下がるだろうけれども。晴れた日にじょうろで水を与えてきらきら輝く野菜たちは生き生きとしているように見えた。

土曜は忙しなく動き回った休日だったので、日曜である昨日は家に引き籠もろうとはなから決意していた。土曜と同様に暖かいと知っていたからベランダで日中過ごすことを決意していて、朝の記録を書いた後は「うみのふね」用の原稿を書くと、半分以上は書いていたものの紹介する本が多いのでそれでもやはり終わらず、昼ご飯を挟んで昼過ぎくらいに原稿は完成した。一ヶ月くらい放置していたので感慨もひとしおであり、来週以降はこんな休むことなく更新を継続していたいところ。

原稿を終えると時折動画視聴やソシャゲなど挟みながら読書がなされ、「寝ても覚めても/柴崎友香」を読み進め、夜に読み終えられる。「百年と一日」でも感じたはずの、時と場所と人の間をすいすいと軽やかに行き来する文体が、「寝ても覚めても」は長編であるからかより一層濃密にどこまで行ってもずっと続いていてものすごく心地良かった。ざわめきの中に生きてる、これこそが日常ではないだろうかと衝撃にも似た感情を抱いて読み進めて最後の三十ページに差し掛かると、麦が……。そこからは、一切止まらず、なんだこれは、なんなんだこれは、と物語の表情は瞬時に一変しそのままクライマックスへと突入していき、読み終えると呆然としてしまい、何がなんだったのか、また少し戻っては読み返した。ものすごいものを読んでしまったという印象が花火みたいに音を立てて弾けた。

液晶画面を覗くと、三人の男の子がブルーシートを敷いて場所取りをするところから、人が集まりだし、最初の乾杯をして、ウクレレデュオが最初の演奏をする場面、そして桜の花の写真が、スライドショーで流れていた。そばには携帯音楽プレーヤーに丸いスピーカーが繋いであり、ピアノの旋律が被さっていた。写真は一枚がゆっくり薄れ、次の一枚が重なりつつ浮かび上がった。最初から繰り返した。今日のことはもう思い出だった。思い出は、パソコンの中にあった。それからたぶんどこかここじゃない場所にもあって、わたしのパソコンからも見ることができた。コピーすることもできた。わたし以外の誰でも。それがどこにあるっていうことなのか、わたしにはわからないけど、今わたしの頭に思い浮かんでいるみたいに空中を漂っているわけじゃなくて、どこかにはある。わたしとは反対側からその画面を覗いている男の人がいた。目深に被ったニットキャップの下から、白髪の交じった髪が出ていた。(寝ても覚めても P264)

わたしはデジタルカメラのモニターで今日撮った写真を順に確認した。それから、最初に撮った一枚を削除してみた。ごみ箱のアイコンが表れた。「はい」と「いいえ」の「はい」を選んだ。写真は消えた。だけど少しだけ違う公園の入口の写真が表示された。それも削除した。円形のボタンを操作すると、ついさっき撮った烏の写真が表示された。二枚の画像が消えたということだった。消した写真はもう撮れない、と自分の中で反芻してみて、焦る気持ちとはしゃぐ気持ちと両方あったので、また何枚か消してみた。おもしろい、という感じではなかったけど、なにか自分の中に新しい感触があったので、もう少しやってみようと思った。メモリーカードにはまだ何百枚も記録できた。だけど、また一枚消してみた。(同上 P266)

序盤の方で写真の中が現在で写真の外が過去みたいだと描写したシーンがあったように記憶していて、写真と物語は強く連結している。写真を巡ってさまざまな描写が成されていて、それはずっと続いていてその流れに美しさを感じる。こうして消したシーンの後に最後のクライマックスへ向けて一気に物語が進行していくからその流れが振り返ってみるとあんまりにもあんまり、というか、美しいな、というか、すごいすごいと感嘆するばかりだった。

同時に、小説の力をものすごく強く感じ、そうだ、片手間ではなくて、打ち込んで、目の奥に広がっている世界に没入してその繊細なかけらをすくいとっていかなければならないんだと頬を叩かれたような気分だった。つまりはなんだか文章を書かなければ、小説を書かなければと強く感じた。こんな文章を書けるようになりたいというプロに対して烏滸がましいことではなくて(それも思ったけれども)、ただ圧倒されながら、小説の力ってすごい、これを書き抜いた筆力を心から尊敬した。私も書き抜きたいとそう思った。それは良い小説を読んだ時に起こるびしばしと刺激を受けたということであった。いやほんとうに、すごいというか、ずっと読んでいたい文章だった。柴崎友香は、もう一冊「千の扉」が家にあって、近いうちにそれを読みたい。次はそれかもしれない。この文章への感動を放っておくことなくもっと味わいたい。

「どこかの汽水域」にいただいた感想をちまちまと返信文を書いているが終わらない。長いのではなく、どう返そうか思案しながら進めている。まだかかりそうだ。他にも締め切りが迫っている原稿がある。なんか立て続け。それでも読書はやめられなかった。お風呂に入りながら、「新潮2021.03」、それは日記特集であり最初から少しずつ読み進めると序盤でまた柴崎友香に出会い、滝口悠生とイベントをしていた。滝口悠生と文体が、なんだか近しさを感じる、いや、違うんだけれども、なんだろう、近い、と思い返してみながら、滝口悠生も柴崎友香も十分に知っていないから、まだ何も言えない。もっといろんな作品を読みたいなとちょっと泣きそうになりながら思った。まだまだ未熟だなあ。どこかで日常がなぞられている。

夜、Twitterを覗いていると、読書垢の人だ~と思って何気なくフォローを返した人が突如として「どこかの汽水域」の読了ツイートをして、百度見した。友人から借りて素敵だったということでそのコメントこそが読了ツイートこそが素敵だよと思って初めましてなのに長文ツイートを二回に分けて送ると返信があって、借りたけれども手元に置いておきたくなっちゃいましたとそれはものすごくものすごく嬉しいことで、わああ、と喜びに満ちあふれる。私も電子書籍で読んだり図書館で借りたりしてもものすごくいいなと思った本は結局紙の本で買ったりするからその気持ちは共感できて、その気持ちが生じさせた本だったのだということが驚きでありすごい。有り難さしかない。すごいことが起こっていた。

これからも作品楽しみにしている、そうしたことを言われるたびに頑張ろうとやる気に直結していく。

なんか、昨日はつまり、ものすごく調子が良かった。自分としても打鍵が順調だったし、読書もできたししかもその本がものすごく良い作品で、読了ツイートもいただいて(これは自発的なものではないが)、わりと完璧で、こんな満たされていて逆に大丈夫かと途中からは心配になった。だから雨降るくらいでちょうどいい。暖かいから、きっと調子が良かったのだ。久しぶりにベランダに出たから。ものすごく心地が良くて、心地良い生活環境にいることは自分にとって非常に重要なのだと気付いてそれは収穫だ。まるで自然に対して身体が応答していて、素直に生きてるようだった。かつてコンクリートで埋め尽くされたり電灯が発明されたりする前は誰もが当たり前にやっていただろうことの欠片のようだった。身体で生きる、ということをこの間読んだよしもとばななが言っていたことを思いかえし、その内容と合致するわけではないけれども、これも身体で生きる、ということの一片ではないだろうかと考えた。ベランダで過ごせる春秋と、ベランダで過ごせない夏冬。晴れた日は畑、雨降った日は読書、晴耕雨読。なんだか大切なことが隠れている気がする。誰か、ではなく、自分、にとって、何が大切で何が心地良いと感じるのか、を見つめ続けている。

2月16日(火)の扉

「寝ても覚めても」がめちゃくちゃに良かったので柴崎友香ムーブメントが天高く巻き起こっているため、その勢いのまま「寝ても覚めても」と一緒に買っていた「千の扉」を読み始めた。実際のところ五十ページほど読み進めていたのだけれども殆ど内容が抜け落ちていたため初めから読み直すこととした。そもそも「千の扉」を読んでみたいという衝動がある日突如として到来し、そのとき行った本屋は大型書店がそうしているような出版社ごとに並んでいて更に作家名であいうえお順に並んでいるのではなく、ブックオフみたいに出版社の垣根を取っ払って単純に作家名であいうえお順に並んでいるから、中公文庫である「千の扉」の隣に河出文庫の「寝ても覚めても」が置いてあり、そういえば読んだことがなかったことに気が付いて、目的の本から芋づる式に引き抜かれていった。読みたいと思った割に五十ページで止まったということはその当時「千の扉」は少しぴんとこなくて、しかし今回「寝ても覚めても」、実に良くて、その勢いのまま読むと柴崎友香の文体がやっぱり心地良くて、もっと読みたいと思っていたからもっと読むことができて嬉しい。まだ序盤で、五十ページにも追いついていない。

注文を受けて「どこかの汽水域」の発送準備をするたびに指先から全身へ喜びが染み渡っていく。しばらく注文は止まっていたのだけれども先日突如として現れた、友人から借りて読んだということでそれで買ってくださったのかなとそういった推察がされ、それだけでない他の方も買ってくださっており、このやりとりに毎度感動してしまう。文庫本550円に送料がつくと1000円近くにまでのぼるので安いといえないむしろ高いと思っているのにそれでも買ってくださる方がいるというのはすごい。目の前で行われているこうしたやりとりのことをずっと忘れずにいたいと思うし、なんだかこうした行為が自分の支えになってくれる、それはずっとこの先もそうであると信じられるような。電子上であたたかいお金のやりとりを見て、お金以外のやりとりを見て、そして本を贈る。開けた時にちょっとでもいい気分になってくれたらいいなあと思って梱包している。何が正しいのかわからなかった梱包もこうしようと自分で決めてからは慣れてきた。

しかし送料がやっぱりちょっと高いと感じる、それは否めないと思っていて、匿名配送なので致し方ないのだが、うーん。今後また考えていくかもしれない。何を得て何を捨てるか、といったことは何においても同じだろう。何を一番大事にするのか、そういうことで。

久しぶりに絵を描いてから、なんとなく、note以外に文章を発信できる文章の場が欲しいと考え続けているのだが、g.o.a.tというなんと縦書きで書ける・読めるサービスがあるというのを先日調べていたらぶつかって、気になっていたもののなかなか実際に踏み込んでみることはしていなかった、そこを昨日布団に入りながらiPadでぽちぽちと会員登録してテストとしてnoteでも発信している「私の愛した200.96」という小川洋子の「博士の愛した数式」を読んで浮かんだことをまとめたエッセイ風の文章を載せてみると案外ナイスな感じがして、その次に日記を、いつの文でも良かったのだがたまたまSimple noteの一番上にあったのが二月十一日の日記だったのでその日記をそのままコピペして、タイトル部分にちょっといい感じのいかにもインスタ風といった海岸沿いの写真を拝借してみるとなんか全体的に格好良くなり、縦書き、これが案外すっと馴染んでいる。私は普段日記は横書きで書いていて、それはnoteが横書きだからということが大きい。小説は横書きの媒体に最終的に落とし込むとしても縦書きで書いていて、横であろうと縦であろうと内容に大きな差異がないはずだけれどもパソコンなら書けて携帯は書けないみたいなのと似たようなものだった。私は日記は横がなんとなくいいのではないかと思っていた、というか基本的に上下運動であるネットのブログサービスと縦書きは相性が悪いのではないだろうかと考えていたのだが、実際に見てみるとなんだかとてもいいという気がした。テンションが上がった。本格的に考えてもいいのかもしれない。でもnoteでの発信を完全に止めるというのもなんだかなという気もして、少しずつ、がいいのかもしれない。意外とnoteに対する感情が燻り続けている、それが露わになっている。

ちょっとでも気分を良くできる方角へ歩いていきたい。

2月17日(水)の量産型わたしたち

そこそこの勢いで雪が吹き荒んでいる。今日が寒いことは知っていたが寒暖差も大概にしてほしい。

昨日は「千の扉/柴崎友香」の続き。最初に読んだ時よりも勢いがあり、「寝ても覚めても」の興奮がまだ冷め切らないまま突入していったため、内容が違っていても文体を通じて共振していくようで楽しく捗っている。読み進めていると前回読んでいた時に気に入った箇所としてメモされていたその場所に差し掛かって悠々と越えていった。多分、最初の時は人名だったり関係性だったりを単純に憶えられずに混乱したのではないだろうか。夫婦が中心人物にそえられていてその家族にすぐに話の影響が派生していき、主人公である千歳の肉親ではなく夫の一俊の母親だったり祖父が主体となっていき、つまり千歳にとっては義理ということになり、義母の友人であったり通りがかった俳優の話であったりにすぐ話が飛躍していくため頭が追いつかなかったのではないだろうか。今回追いつけるのは二度目だからかもしれないし、この文体に慣れたからかもしれない。ひゅん、と視点が切り替わって主体となる人物が切り替わって、何事もなかったかのようにそのまましばらく語られていく。そうした軽やかな移り変わりが今は楽しいし、面白い。

「わたし、子どものころに大阪でそっくりな団地に住んでたんですよ。築年数も、間取りもなにもかもいっしょ。きっと日本中に同じような団地があるんでしょうね。量産型団地の量産型わたしたち」(千の扉 P35)

量産型わたしたち、という表現がすごいな、と思っていて、それが地の文ではなくて会話文として出てくるのがまたインパクトがあって、ラーメン店で麺を啜りながら量産型わたしたちと言い放っている人とそれを聞いている人の姿を想像する。言い放った千歳の対話相手である枝里は「そうかもですね」と返した。

「山の中みたいやな。建物で埋まってないところって、わたし、怖いねん」

「へえー。そうなの」

一俊は、両親とは郊外の駅から離れた場所で暮らしていたので、人気のなさも暗さも気にならないらしかった。

「わたし、埋め立て地の向上に囲まれたところで、団地と家が高密度なとこで育ったから、人間が作ったものしか周りになかった。それ以外のものは怖い。木も、動物も、暗闇も、近寄ると飲み込まれそうな気がする」

のしかかってきそうな欅や楠と鬱蒼とした低木で覆われた斜面は、千歳にとっては山だった。茂みの奥、深い穴のような暗闇から、熊とまでは言わないまでも、正体のわからない動物がこっちをうかがっているように感じた。実際、ハクビシンと狸はいると聞いた。

「人間が隠れてるほうが怖いって」

一俊は、ひときわ高く伸びた欅を見上げて笑った。(同上 P57)

千歳と一俊の会話がなんだか好きだな、と思う。育ってきた環境によって人はある程度形成されていく。根本的なところとか、特に。山を千歳はあまり知らないんだろうなとか思いながら、でも千歳は感覚的に人気のない暗闇を恐れていて、そのイメージが山と重なっている。

人間が作ったもので囲まれていないこと、人間以外の木や動物や暗闇といったものに飲み込まれそうで怖いということと、人間が隠れてる方が怖いということは、果たして対比に成り得るのだろうか。人間が作ったものであろうと作っていないものであろうと人間は隠れている可能性があって、人間社会においてはどこにいたって人間って潜んでいそうで、それこそ本当の山や森でない限りはその可能性があり、つまり千歳にとっての山と形容する感覚が大袈裟なんだろうけれども、大袈裟ではなくほんとうに山のように思えば、十分対比たり得るように思われた。面白い。

g.o.a.tをちょこちょこといじっていていくつか感じた特徴としては、まずTwitterなどSNSでもはや定番となっているいわゆる「いいね」機能がないということで、それが良かった。「いいね」通知や「いいね」の数に励まされることもあるけれどももう「いいね」の呪縛からぼちぼち解き放たれたいよなあみたいなところもあり、同様のことをフォロー・フォロワー数からも思う。自分はもちろんその数がわかるけれども、他者の数が解らないところが好ましい。適度な距離感を保てるという感じがする。どれだけ支持されているものか、とか、誰をこの人は見ているのか、みたいなことを気にしなければいいのに結構気にしてしまうから。

ヘルプもないので手探り。公式によるアップデートの報せが二〇一八年で止まっておりちょっと不安も覚えるが、むしろ他のサービスがアップデートがありすぎたのではないのだろうかというそういう可能性もある。わからなかった。でもどうあれ、とてもシンプルな縦書きが担保されている、文章を流し込んだら全体によさげな体裁になる、とても有難いことだ。下手なアップデートをして機能が盛られて使いづらくなるよりかはできるだけ原始のままでいてくれた方がずっといい。

noteを使い始めたのが昨年の五月なので、まあまあ長く続けているのだから心境が変化しても何もおかしくはないなと思う。なんだかいろいろと手足を伸ばしていてわかりづらいので、全ての集約地といった場所を作りたいところではある。

2月18日(木)の他愛もないこと

爆弾低気圧爆ぜろ、と言いたくなる寒さは一応今週としては昨日と今日がピークのはずだから、少しずつまた週末にかけて暖まっていくはずだ。今週末の予想最高気温を見てみると二十度に迫っており、恐らく前回の週末もそのくらいだったはずだ、そして昨日の最高気温が四度とかそのくらいで、一週間を生きているだけで約十五度の寒暖差を味わうことになる。この不安定さがいかにも季節の変わり目らしく、苦手だ。まだまだ冬だと思っていたが、気が付いてみれば二月ももうとっくに折り返しを過ぎていて、二十八日しかないのだからもうあと十日ほど、ということになる。いよいよ退職が近付いている。

余っている有休を使わせてほしいという話をして、仮に全て使うとなると計算上は三月十七日あたりから実質お休みに入るということになるから、つまりあと一ヶ月である。そういうぎりぎりなのに未だに全体に対して退職の発表というのが成されていない。下っ端なりに引き継ぎ等もあるのでやりづらい。シフト調整等もあるので大丈夫でしょうかという話をそれでもするとちょっと相談するということでその時は話が途切れたので今日また続きをすることになるのだろう。昨日のシフトは非常に疲れた内容で、今日も非常に疲れる予定である。でももうちょっとで終わる。実感はない。ただ、空虚というほどでもない。希望に満ちているというわけでも不安で動けないというわけでもない。どちらも存在している。

本を読みたい。

風呂に入りながら「新潮」コロナ禍日記リレーをちまちまと読み進めている。おかげでどんどん紙がふにゃふにゃになっていくが、表紙がけっこう頑丈なので読みづらさはない。三月になるというところで、内容としても高まりつつある自粛の空気が濃厚に感じられる。ヤマザキマリの、イタリア人の夫との温度差は、今の日本でも田舎と都会の違いにもやや通ずるところがあるような。どうあれ、もう一年以上前の話になるので、当時の情報量を現状と照らし合わせるのはおかしい話だ。しかし、たった一年だけでも、そうだ、そんなことあったな、と思ってしまう。忘れていくということを解っていて、やっぱり忘れているのだということに気が付く。トイレットペーパーが手に入らなくなるという嘘の噂とか。あの頃、一年ぐらいすれば収まるんじゃないかとそう漠然と考えていたけれども、その一年が経っても収束の目処はついていない。

日記は面白い。素人の文章でも楽しい。いや、勿論「新潮」に書かれているのは、素人のものではないのだけれども。じっと続いていく生活のかけら。日常的なものに魅力を感じるようになったのはここ数年のことだ。他愛もないことの中に喜びはある。他の人生を絶対に味わうことはできないから、他の人生を見るのは常に新鮮で楽しい。自分の人生だってうわー幸福ーな瞬間がやってくる。空の光から水の音、甘いチョコから早咲きの桜、グッとくる文章を読んだとき・生まれたとき、色の移ろい、朝一の立派な快便、そういうことがらで割と幸せだ。生きづらいときに幸せのハードルを低めにしてあると自分で自分を救ったりする。

そういうわけで、縦書き投稿ができるブログサービス「g.o.a.t」で「朝の記録」を毎日更新しようかなあ、note でも今まで通り一週間たまったら投稿しようかなあという体制でやってみようと思ってやっています。縦書きで読みたい、まとめよりも日々読みたいみたいな方がおられましたらどうぞ。もしかしたらそのうち日記は「g.o.a.t」に完全移行するかもしれないけれどそれはまだ始めたばかりなので様子見という感じです。

たいへん喜びます!本を読んで文にします。