FFXIV Original Novel: Paint It, Black #5

前:

まとめ読み:

12.

█████████████████████

ガレマール帝国属州█████████

█████████ナイン████████████████████████████

█████████五十四年星五月二十日

最もよく覚えているのは自分の号令だ。

「インパヴィダス降下!」

落下、落下、落下。

もう何度落下したのか覚えていない。

落下、落下、落下。

落下し、着陸し、前進し、殺す。

落下、落下、落下。

泥濘の戦地に降り立って殺すために前進し、殺されて、殺す。

仲間を失い、敵を殺し、進む。目的を達成し、戻り、休む。

再び空に運ばれ、落下し、殺す。そして生き残った者だけが戻る。

戻る人間もいる。

戻らない人間も大勢いる。

それでもスリィが戦術考案に携わるようになって、犠牲者は確実に減っていた。

落下傘自体も懲罰部隊の事故という、多数の犠牲者を出した代償に改良が続けられた。今ではほとんど事故による死亡は減っており、安全性はかなり確保されていると言ってもいいだろう。いずれは正規軍にも採用される部隊が出てくるものと思われた。それでもインパヴィダスが投げ込まれる戦地は相変わらず地獄のままであったが。

帝国軍の拠点、正規軍が駐留している場所から少し離れた場所にインパヴィダスはテントを広げ、陣を築いていた。どの戦場に送り込まれてもこのような位置に駐留するように命じられる。懲罰部隊ゆえに正規軍の人間と交わることはない。少なくとも食料の配給が絶たれないことが一つの救いではあったが。

少なくともナインにとっては気軽だった。正規の連中と出会うと侮蔑的な視線に晒されることになる。あるいは一部の将校にとっては正規部隊の人間の規律を高めるため、インパヴィダスは見せしめとして使っていたのかもしれない。

わざわざ隊長と数人の兵士が本陣に呼び出されることもあった。それと比べれば、自分と仲間しか存在しないインパヴィダスの陣は気楽だった。

「集合がおせえ」

ナインが指摘する。今、彼女の目の前では懲罰部隊の隊員たちが訓練を行っていた。落下傘で戦地に降下したあと集合し、素早く陣地を築くためのものだ。

「うるせえ! もう一回やらせろ!」

ガラの悪い声が返ってくる。着地の合図から集合まで、走りが遅れた男の一人だ。

「やるに決まってんだろクソボケ! ちゃんとできるまで終わんねえんだよドアホが!」

「ナイン、言葉が汚すぎ」

「お前みたいにいいとこの出じゃねえんだよ、俺は」

隊長であるナインの隣では副官のスリィが立っていた。呆れ顔で肩をすくめている。

土まみれの隊員たちは溜息を吐きながら再び散開していく。

こうして訓練を行うようになるまで長い時間がかかった。

懲罰部隊に送られてきた人間の大半は無気力だ。インパヴィダスに送られたというだけでどん底の扱いだ。ほとんど死刑宣告に近い。

実際死刑囚が大半なのだから当然だった。つまり、いつ死んでも構わないという意識が根底にはある。それが早いか遅いかというだけだ。

「丹念な訓練が生存率を高める」スリィはナインにそう具申したが、現実には彼らに『生き残りたい』と思わせる必要があった。

「立とうと思えば立てる。勝ちたいと思えば勝てる。たとえ本当にそれができなかったとしても、意思が負けていたら可能性は欠片も残らない」。彼女はそう言った。ナインも言葉の正しさを認めはした。勝てると思っていなければ勝てない。過去の記憶に照らし合わせてその通りだと思った。

だが正直に言うと無理難題だった。元が死刑囚であろうとなかろうと、インパヴィダスに編成された時点で死刑は執行中であると言っても過言ではない。

戦闘に出撃する度に同じ部隊の人間が死んでいくことで、自分もいずれはこうなるのだと嫌でも自覚させられる。そこには諦めの気持ちがある。

しかしナインとスリィは懲罰部隊であるからこそ――常に死の恐怖が付きまとっているからこそ――生への欲求があるということも知覚していた。先程まで隣にいた者が死ぬからこそ、自分は死にたくないという思いが生まれるのだ。死が身近に存在するからこそ、長く生きていたいと思う自分がいる。

無論、二人は明確に懲罰部隊からの解放を望んでいるからこそ、生への欲求に自覚的でいられるという部分もあった。だが他の隊員たちも同じはずだ。少なくとも死にたいのであれば、己で命を絶てばよいのである。それを実行に移すための道具は身の回りに十分なほど用意されている。あるいは脱走を目論めば、勝手に首を吹き飛ばしてくれる。

だが彼らはそうしていない。

であれば、諦念と希望の比重を調整してやればいい。

言うは易く行うは難し。二人は夕食時に隊員を集め、希望の話をした。生き残っていればいずれ機会はやってくる。それが具体的にどんなものなのかはわからないが、少なくとも今日死ぬよりは明日死ぬ方が、可能性に賭けられる時間は長いものだ、と。

話を聞く人間も数人はいたが、大半は話半分であった。当然、二人の話は理想に過ぎない。『機会』は来るかもしれないが、来ないかもしれない。今を生きるのに必死な人間が、明日のことなんて考えられるはずもなかった。ナインたちにもそれはわかっていた。

話を聞く人間が一人でもいればよかった。それで目的は達成だったのだ。任務の外でも二人の話を聞き、訓練を共にする人間を見つけるのが重要だった。

かくして二人は数人の仲間に訓練を施した。理論はスリィ、実戦はナイン。魔導院で学んだスリィが戦術を教え、実戦を通して殺し合う術を磨いてきたナインが戦い方を教える。

戦い方――というよりも、他人と争う方法を知らぬ囚人も懲罰部隊には在籍していた。大抵の囚人は誰かを殴ることに躊躇などしなかったが、政治犯や脱走犯、そういった人間の中には抵抗感を持つ者もいた。そのような人間が剣や銃を持ったとて、弾除け以外になれようか。

殺さなければ殺される。それを教え込むのもナインの仕事の一つであった。

そして、彼女らが熱心に考え、教えたのは落下傘による降下後、いかに素早く集合するか、という点であった。インパヴィダスの囚人たちの死因は様々であったが、『無理な戦地に降下させられている』という点を百歩も千歩も譲って無視すれば、降下直後に失われた兵員の数がそのままじりじりと後の戦いを不利にさせていた。降下直後の隙を突かれ各個撃破されるのが最も痛い、というわけだ。ゆえにその点を改善するのは急務であった。

幸運にも改善の結果は上々だった。無論降下直後の行動だけを修正すればなんとかなるほど戦場は甘くないが、ナインが戦闘の基礎から教えた甲斐もあり、少なくとも彼女らが教練した人間の生存率は上がった。

その結果を見て他の者たちも二人に教示を請い始めた。死にたい人間など、どこにも存在しなかった。真に心からそのように考えている人間がいたとして、そんな者は即刻戦死している。ここまで生き残った人間は生きていたい者たちだったのだ。だが訓練は優しいものではない――現在二人の眼前で何度も何度もやり直しているように。

「いい感じね」

「思っていたよりはな」

インパヴィダスは着実に力を付けていった。

――数日後、彼らは再び落下傘を背負って降下していた。此度の戦場は反乱を起こした帝国属州の鎮圧である。イルサバード大陸より東方に位置するその国は、ガレマール帝国の統治体制に耐えかねて反乱軍を組織したと聞かされた。

耳に痛え話だな、とナインは胸中で呟いた。そこに滲んだ感情はない、と彼女は思う。

己の役割は結局のところ、帝国という脅威を故郷から遠ざけることだ。まずはガレマール帝国に生殺与奪を握られている状態から脱却する必要がある。そうすることで再び帝国軍との戦いに身を投じることができる。最終目標に近づくための手段が、今は帝国軍の指揮下で戦うということ。

であるならば、迷いなどいらない。命令されるままに戦場に降り立ち、命令されるままに殺すのみ。

「ナイン、セブンティワンから降下予定地の情報を聞いた。背の高い草が多い場所みたい。これなら戦術Cか戦術Dで大丈夫だと思う。違っていたら、降りながら判断しましょう」

セブンティワンというのは懲罰部隊の中では幾分か年配の囚人のことだ。彼はプレーンフォークの男で、かつては冒険者を生業としていたという。職業柄、世界の土地について広い知識があり、スリィは戦術を立案するにあたって非常に重宝していた。なぜ懲罰部隊の囚人となったのかは聞いていない。

己がどんな罪でここに来たのか。

インパヴィダスの囚人たちの中には自慢をするかのように話す者もいる。たとえば背の低いガレアン人、トゥエルブは皇帝暗殺を企てた罪だと声高に言っているが、同時期の囚人サーティーンから犯罪組織の末端であり、トカゲの尻尾切りとして罪を背負わされただけだと聞いた。結局のところ、男というものは何でも見栄を張りたがるものなのだろう。自分の腕っぷしがどれだけ強いかだとか、これまで何人の女を相手にしてきたとか、そういうものと同じ類なのだ。

が、話したがらない囚人もいる。

それがスリィであり、セブンティワンでもあった。デューンフォークのララフェル、長銃使いのフォーティも付き合いは長いが聞いたことはない。

ナインも訊かれなければ答えないタイプではあったものの、彼女の顔は帝国軍にとって少しばかり有名すぎた。

ダルマスカ方面に従軍経験のある兵士であれば『ダルマスカ・レジスタンスの首刈り兎』と恐れられた人物だとすぐに気づく。その異様な二つ名と知れ渡った勇名について彼女は「うざってえ」と考えていたが、隊長としては便利な道具となった。訓練を付けるにあたり、実力を証明する手間が一つ省けるからだ。

「聞いたか、お前ら」

「ウッス了解です姐御」

「姐御じゃねえ隊長だ。ぶっ殺すぞ」

ともあれ。

今回のインパヴィダスは全員が無事に降下することができた。訓練の賜物だろう。

ナインは落下傘と繋がったワイヤーを外して背嚢を捨てる。これらは炎で焼く必要があるが、今は安全確保に努めなければならない。

隊員たちは言葉を発さない。姿勢を低く保ち、草むらの中を静かに移動して集合する。ナインが立てた長銃が目印だ。

作戦に参加している囚人全員が集まった。ナインが手の動きだけで指示を出すと、それぞれ背負っていた荷物から必要な武器や機材を取り出す。斥候役を命じられている囚人がすぐにその場から離れ、周囲の偵察に出ていった。一方で魔法に覚えがある囚人にエーテル探査を行わせる。スリィとナイン、それぞれの技術を元にインパヴィダス独自の探査術が生まれていた。

「敵数、四。こちらに」

斥候役が一人戻ってきて報告する。やはり落下傘による降下は目立ちすぎる。玉石混交の反乱軍と言えど、すぐに斥候を送り込むのは当然の行動だった。

彼女がエーテル探査の方に目を向けると指を四本立てた。ナインは頷き、自分の首を親指で指し示し、横に動かす。近接武器で静かに殺せという合図だ。

指示を理解した囚人たちはすぐに散開していく。訓練でやった通りに三人で一組を作り、敵を一人ずつ消していくだろう。草むらは人間が動く度にかさかさと音を立てるのがネックだが、幸いにも風が吹いている。ナインが教えた通りに動けば、音を紛れさせることは難しくないはずだ。

ナインは静かに待つ。自分の手で敵を排除できれば楽なのだが、これが隊長の仕事なのだと自分を説得する。俺はここで指示を出す役。自分で殺せばそりゃ楽だが、周りのやつらが死んでいく。そうなれば自分の死も一歩ずつ近づいてくる。だから連中を鍛えて手足にしなければならない。

……エーテル探査役の囚人が一本ずつ指を折っていく。そして立っていた指が一つもなくなった時、ようやく息を深く吐き出すことができた。

「インパヴィダス、集合」

再び長銃を立て、今度は小さく口笛を吹いて囚人を再集合させる。

第一段階、損害ゼロ。

集合した隊員は敵から奪ってきた武具を手にしていた。扱えそうな囚人にそれらを分けさせ、装備を再びチェックさせる。こうして見てみると懲罰部隊は鹵獲した武器や防具だらけだった。幅広の剣、細剣、木製と金属製の槍――金属の甲冑もあれば革鎧もある。ぱっと見ただけでは帝国軍の部隊とは思うまい。肩の腕章と二振りのガンブレードだけが彼らの所属を明らかにしていた。本隊からの武具の補給が最低以下なのでこうなるのも当然であろう。

「姐御、前方に本隊の連中の死体が転がってたぜ」

「……今回は威力偵察をしろとのことだからな」

拠点に対して攻撃を仕掛け、それを本隊が確認することで敵の装備や数を知ろうとしている。ただし生半可なところでは撤退の指示は出ない。本隊が十分だと言うまで攻撃を続けること。それが指示だった。

大方反乱軍の拠点に対して攻撃を仕掛けたものの、思わぬ反撃を食らって撤退を余儀なくされた部隊がいたのだろう。所詮は民兵が中心だと舐めているからこうなる。

「連中の死体から武器を奪い取ってから進め。あんま剥ぎ取りすぎんな、あとで疑われっから」

「了解」

拠点に攻撃を仕掛ける。それによって懲罰部隊は数を減らすことを期待されている。ここで生き残るために必要なことは、インパヴィダス自身で敵の拠点を撃滅することだ。こちらは二十名ほどの兵しかおらず、相手の数は未知数だ。非常に難易度の高い戦いとなるだろう。

だがやるしかない。

やらねば死ぬだけなのだから。

彼らは己の戦場へと向かっていった。

数日後の晩。

「いやぁ、今回もよく帰ってきたね。きみが隊長に就任して以降、懲罰部隊の損耗率は低下していると報告を受けている。きみたちの活躍はルフスくんから聞いてるよ。限られた人員を上手く使い、帝国市民として、よく国に尽くしている!」

「…………」

「いやいや、私は本当に評価しているのだよ。インパヴィダスは色々抱えた人間ばかりだろう? 囚人をそのまま収監しているだけでは――帝国市民の生産率には寄与しないだろう? いまだ監獄にいるだけの囚人に比べて、こうして帝国軍へ貢献しているというのは、実に素晴らしいことだ。ましてやきみの出自を考えれば、実に献身的! 全帝国市民、ひいては属州民が目指すべき姿とも言えるじゃないか」

「恐縮であります」

確かこう言えば何となく場を凌げるとスリィは言っていたな。記憶を探りながらヴィエラ女は言葉を探した。

ナインの目の前には三人の男がいた。

べらべらと舌がよく回る、中央で椅子に腰掛けている禿頭の男が元老院のスタティウス・フェー・カスカ議員。よくもまあここまで育ったものだと思えるほどの肥満体を、装飾の施された椅子に押し込めている。彼が身振りを加える度、椅子は哀れっぽい声でギイギイと音を立てていた。

右側で立っているのが懲罰部隊の監察を担当する幕僚のルフス。

上級士官にのみ与えられた黒地に赤で彩られた兜を常に着用しているので、顔は見たことがない。長身で、懲罰部隊の者と話す際には腕を組んで右人差し指をせわしなく動かしている姿がナインの記憶の全てだ。普段の作戦への参加命令はこの男を通して行われるため、三人の中では最も親しみ深い顔馴染みであり、最も憎たらしい上官殿だった。

二人よりもやや奥で椅子に腰掛けている人間は誰かも知らない。今日初めて会ったが、黒い瞳でこちらを見つめているだけで一言も発さない。後ろに撫で付けた黒い髪が特徴的で、白衣に身を包んでいることから医者か研究者と思われるが、若くも老けても見えるのが不気味な男だった。

帝国軍の前線基地、客用執務室に呼び出されたナインは、いきなり元老院議員を紹介されて面食らった。階級社会であるガレマール帝国において、自分には全く関係のない人間だと思っていた。

「兎にも角にも、あの落下傘だ。きみたち懲罰部隊が献身的な実用試験を繰り返し、途中で放棄されていた研究にコルウスくんが改良を加えてくれたおかげで正規部隊にも配備する見通しが立った。技術の進歩! 戦術の進化! 戦略の発展! 実に感動的だ!」

「閣下は多額の納税だけでなく、個人の資産を投入して技術の研究を行っていらっしゃる。落下傘による降下作戦もその一つだ。貴様ら懲罰部隊の献身を評価しておられるのだ」

カスカ議員は両手をぶんぶんと振り回して熱弁する。わずかな運動だというのに禿頭には汗が滲み、地肌を輝かせつつある。

しかし言葉を継いだルフスの言葉が、まるで軍人用の翻訳のようで笑いそうになってしまった。もし表面に笑顔なんか出してしまったら鉄拳が飛んでくることになるぞ、と念じることで、なんとか真顔を保つことに成功した。

どうやら左奥に控える男は技術研究者――コルウスのようだ。彼が落下傘を改良したということは、間接的に自分たちの命を救ってくれていることになる。特段感謝の念が湧くことはなかったが、好奇心が湧いてきた。

だがあちらはナインに興味などないらしく、手元の端末を覗いているだけだった。ここにいるのも議員に無理やり連れてこられただけだろう。

「そこでだ。ナインくん、だったかな? きみは最新の技術研究に興味はないか?」

「は、はぁ」

ルフスの首がやや動いた。議員の言葉が遠回しすぎて何を言いたいのかいまいち掴めなかった。ナインが気のない返事を発したことに対してお怒りのようだ。兜の向こうから強い視線を感じる。

「ルフスくん」

「はっ。閣下は懲罰部隊を正規の技術試験部隊に昇格させることをお考えだ。無論これは決定事項ではない。本部の判断次第になるが、閣下の提案が通った暁にはこれまでのような場当たり的な運用ではなく、計画的な運用を行うことになるだろう」

さすがの軍人用翻訳である。いつもは高圧的な態度でナインを苛立たせる人物だったが、こういう場では役に立つものだ、と彼女は感心した。

四つの瞳がこちらを見ている。ナインは努力して言葉を選んだ。軍人らしく聞こえるように。

「つまり……懲罰部隊としての活動が終了する、のでありますか?」

「その通り! 何度死地に投じられても全滅しない! インパヴィダスは恐れなき部隊だ! 帝国軍の士気向上にも役立つ! それに、きみたちの能力は活用されてしかるべきだ。我々とともに新たな舞台へ進もうじゃないか」

カスカ議員は確かに政治家らしい男だった。彼の言葉には力がある。熱を込めるべき言葉を知っているのだ。ナインはふと胸が熱くなっていることに気がついた。

根拠のない希望に縋るべきではない。余計な希望は持たず、虎視眈々と機会を窺っていれば、いずれは脱出も叶う。そのように考えるべきだ。

だが……しかし……目の前に提示されたこれには……根拠がある。今はそう思えた。

彼女は頷いた。

「いずれにせよまだ先の話だ。それまでは奮闘せよ」

ルフスが場を締めた。

以上だ、と言われてナインは執務室を辞した。

――前線基地の廊下を歩く。壁も床も天井も黒い金属だが、天井や足元の光は青白く、夜歩くのには十分な照明の役割を果たしていた。

かつんかつんとブーツが廊下に音を刻んでいく。自動扉をいくつかくぐり抜けて外に出ると、外は真っ暗だった。

歩を止めずに天幕が並んだ通りを歩いていく。反乱軍に対応するために集められた兵士たちのものだ。

通り沿いには兵士たちが何人か立っていた。まだ就寝の時間ではなく、雑談でもしていたのだろう。前線基地の内部から出てきたナインを見てざわめきが起こる。

「……インパヴィダスだ」

「懲罰部隊の……」

「死刑囚だ」

「汚らわしい連中の隊長だろ?」

彼女は時折、ルフスが前線基地に呼び出すのはこのためではないかと考えることがある。

ひゅっ。

視界の端で何かが動いた。ナインの翠の瞳は天幕の影に隠れた男が右手に持った鶏卵を投げたことをしっかりと認識している。そんな生半可な速度であれば、拳で叩き落とすことくらいわけはない。

だが、彼女はそうしなかった。

「…………」

卵は彼女の右頬に命中し割れた。中の白身と黄身が衝撃で混ざり合い、褐色の肌を滑り落ちていく。ナインはそれを拭うこともなく歩き続けた。

次は泥の塊。

次は小石。

体のどこかに命中する度に笑いのさざめきが起こった。

クソうぜえな。

内心はらわたが煮えくり返り、脳が熱を発している。自覚はしているが、ナインは無視を続けた。

「死んじまえ、インパヴィダス」

「俺たちのために死ぬのが仕事のくせに帰ってきやがって。いい気味だ」

「ははは、死ね、死ね! 肉盾野郎ども!」

「汚らわしい蛮族!」

「淫売の犯罪者!」

「死んじまえ!」

それらは天幕の通りを抜けるまで続いた。

彼らの視界から出て初めて、ナインは顔の卵や泥を拭った。鎧についたものは地面に払い落とす。

インパヴィダスの隊員にこんな姿を見せるわけにはいかない。

「食い物は大事にしやがれってんだ」

――ナイン個人の話で言えば。

連中を捕まえてぶっ殺してしまうことは何も難しいことではない。彼らの悪意を躱すことは息をするよりも簡単なことだ。誰が何を投げているのか、ナインの瞳は全て捉えている。誰が罵詈雑言を浴びせかけているのか、ナインの耳は全て聞いている。

今からだって天幕の通りに戻って一人ずつ捕まえ、首を折っていくことだってできるだろう。むしろナイン個人の性格を考えれば、いつそれを実行してもおかしくなかった。

が、それは『反逆』だ。

命令違反だ。

つまり、そういう話だったのだ。

「俺、絶対隊長向いてねえわ」

それなりに綺麗になっただろうと思い、彼女はインパヴィダスの天幕が並ぶ、郊外へと歩いて行った。

彼らの元へようやく辿り着く。

インパヴィダスは焚き火を囲んでいた。周囲にはみすぼらしい天幕が張られ、小さく風が吹いている。曇天の空は月を隠し、夜を普段よりも暗くしていた。

囚人たちはそれぞれ糧食を手にし、数人単位で集まり、小さな声で語り合っていた。

中心の焚き火の近くにはいくつかの黒い腕章が置かれている。

今日の作戦で死んだ人間のものだ。囚人たちが苦労して回収したのだ。

遺体そのものは回収できない……というよりもしてはならなかった。一般的な帝国軍の兵士が戦死した場合、本国に家族がいれば遺体と遺品は彼ら向けに送還されることになっている。

ただし、懲罰部隊はその限りではない。

インパヴィダスの囚人たちは既に死んでいる。この部隊に送られた時点で記録は抹消されているからだ。名前はなく数字で呼ばれるのもそのためであり、記録上存在しない人間はいつ肉体的な死を迎えようが記録が変わることはない。

つまり、遺体の回収はせずにそのまま放棄される。インパヴィダスの囚人自身も死体を引きずって帰還するほどの余力はない。そもそも遺体が『持ち帰れる形』でないことも多く、ゆえに戦死した人間はそのまま残してくるのが彼らの慣習であった。

ナインは少しだけ変更を加えた。できるなら遺体から腕章を回収するように指示したのだ。古びた戦闘服に縫い付けられた腕章には赤色で数字が記されている。

「これが俺らの『名前』かよ……」

「これ以外に何かあんのか? 消えた数字は新しい囚人に割り振られるけどよ、こいつらも確かに生きちゃあいたんだから」

それは確かな証だった。

囚人たちが腕章に酒をかけてやっていた。ナインは補給品を概ね把握しているが、アルコールがインパヴィダスにもたらされたことはなかったはずである。つまり囚人の誰かがくすねてきたものであろう。隊長はそれを見なかったことにした。そもそも軍規に従う気など、毛頭なかったけれど。

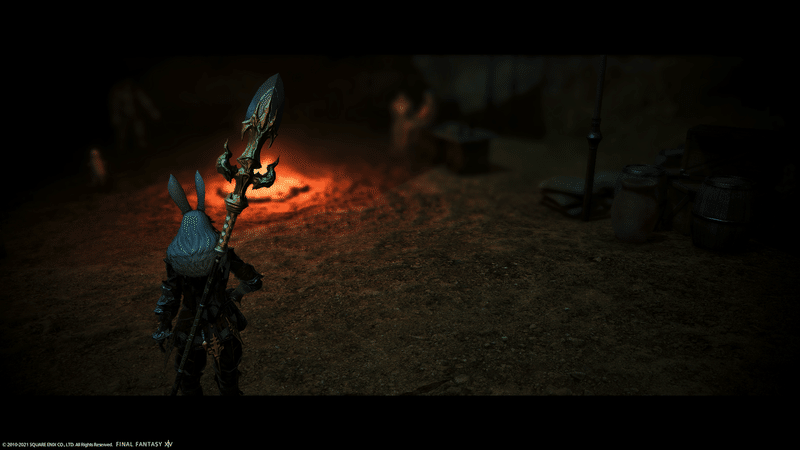

誰かが「腕章を槍に飾ろう」と言い出した。死んだ囚人の腕章で俺たちの軍旗を作ろう、その姿を胸に俺たちは戦場へ行くのだ、と。その場の顔が一斉にナインの方を見た。つい今しがた帰ってきたばかりの隊長の顔を見つめている。

いいアイデアだ、と彼女は思った。

「……勝手にやれ」

懲罰部隊の隊長は、渋々という顔でそう言うことにした。

囚人たちは小さな歓声をあげた。早速裁縫の心得がある隊員が腕章同士を縫い合わせる作業を始めた。

しばらくしてナインは自分にあてがわれている天幕に戻った。

ランプの灯火を頼りに作戦報告資料を作成する。隊長としての仕事だが、就任当初はわずらわしくて仕方がなかった。読み書きは師のもとで学んではいたが、こういった公的な文書には触れたことがなかったのだ。口語体はともかくとして文語体では何をどういう風に書けばいいのかわからなかった。最初のうちはスリィに付きっきりで教えてもらったものだ。

と、天幕の入り口に手がかかる。

誰かと思えばインパヴィダスの副官、スリィだった。

「お疲れ。大変だったでしょ?」

その手には携行糧食の缶と水筒が握られていた。ナインは「ありがとう」と言いながら受け取り、早速それを口にした。

「いや――いつものやつだ。別になんてことはない」

ナインは議員の話をすべきか迷った。

ようやく希望が得られそうだと伝えたかったが、もし反故になった場合の落胆を考えると怖い。話が確定するまでは伏せておくべきだろう。たとえ相手がスリィであったとしても。

「それより宴会はどうだった? 大いに食い、大いに飲んだか?」

「まさかナインまで未成年にお酒を勧める気?」

「いや。ま、『大いに』ってほどたくさん飯があったわけでもねえだろうしな」

食事としてはいつもと大差ない。缶に詰められた味気ない携行糧食と、ひとかけらのパン。手癖の悪いやつが持ち帰ってきたいくらかの食料。単純に誰かに捧げる夕食というだけだった。スリィは野戦ベッドの上に腰掛けた。俺の寝床なんだが、という言葉をナインは静かに呟いた。

「腕章ね、もう槍に飾られてたよ。誰かが古くて使ってない槍を持ってきたの。隊長サンが渋々許可してくれたから」

「喜んで言うわけにゃいかねえだろ。本隊の連中に見つかったら何言われるかわかったもんじゃねえしよ」

「でも何となく嬉しそうだったじゃない、ナインも」

悪くないアイデアだとは思ったが、そんな表情をしていただろうか?

ナインは自らの顔に触れてみる。今はいつも通りだ。

後ろから手が伸びてきて、ナインの顔に触れた。そのままぐにぐにと形を変えられる。まるでパンをこねるかのような動きでナインの表情はめちゃくちゃな形になっていく。

「おいコラ」

「あははは」

スリィの腕を掴んでやめさせる。少女の白く細い両手には、細かな傷がいくつも入っていた。形こそ華奢だが手のひらの皮は硬く、爪には欠けている部分もたくさんある。

美しい手だ、とナインは思った。

戦いを知らぬ乙女ではなく、その手で武器を掴み、力を振るってきた。いくつもの死地を超えて生きてきた。そんな野性的な美しさのある手だった。ヴィエラはその手を静かに握った。彼女の体温が自分の手に移り、交わっていく。ほとんど反射的な行動だった。

「もしわたしがいなくなったら、わたしの腕章も飾ってね」

「――――は」

右肩のあたりから声が聞こえた。スリィが頭を乗せているのだ。ナインはほんの一瞬だけ返答に困った。

「……はぁー? お前さ、そんなこと言いながら絶対死ぬ気ねえだろ。誰よりも最後まで生き残ってやるって感じがするぜ」

「ふふ、そりゃーないない! だってわたしが死んだらお家は復興できないままだもんね! それじゃお母様もお父様も浮かばれないわ!」

スリィはけらけらと笑った。普段は冷徹な戦術立案役も、この瞬間だけはあどけない少女のようだった。

それも束の間のことだった。背後のスリィは急に沈黙し、ナインの肩に顔をうずめた。後ろから抱きつく形になっている。

「でもね、ナイン。わたし、絶対に死にたくない。死にたくないんだよ」

「……死なせねえよ、絶対に」

13.

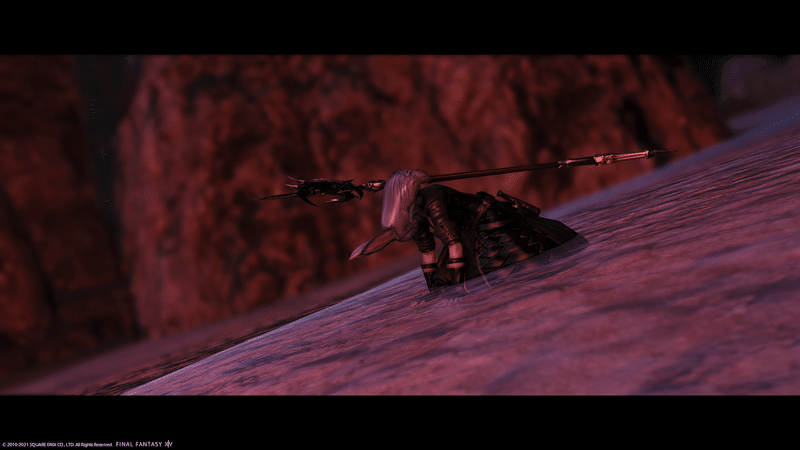

ずだ、と地面に倒れる。背中側に大きな力が加わり、これまで空中にいたこともあって、地上での重心制御が難しく感じた。

「はーっ……はーっ……」

緊張から呼吸が薄くなっていたことに気がついて、深く息を吸う。ハーネスのきつい固定器具を外して背嚢も捨てる。久しぶりの降下はやはり気持ちのいいものではなかった。

同じ落下傘による降下と言えど、輸送艇からの脱出というのは、戦場への降下ともまた違う感覚だった。

こちらは眼下には広大な海が広がっているという点で心臓に悪い。こうして何とか浜に降りることができたものの、輸送艇のように海に落ちていたらどうなっていたことか。

そう、輸送艇のように。

ロクロやナインよりも質量が巨大な飛空艇は浮力を失い墜落していった。海の遠くに、水面に突き刺さった墓標のような姿が見える。機体はいまだに煙と炎をあげており、乗員たちは……まあ無事では済むまい。申し訳なく思うが、心は全く痛まない。彼らは敵ゆえに。

「無事かい」

離れたところに着地したロクロが切り離し作業を終えてこちらにやってきた。

「もう一歩も動きたくねえ」

ナインは手も足も投げ出して寝そべった。

疲労困憊だった。胸の傷は相変わらず痛み続けている。降下の影響で傷が開いたのかもしれない。とは言え、今すぐ何か手を打てるわけではないので放置するしかないのだが。

「移動しよう」

ロクロが言った。目だけを動かして彼女を見る。これだけの大立ち回りをしたあとだというのに、彼女の様子はいつも通りに見えた。

「どんな体力してんだ、この吟遊詩人……」

「鍛えてるからさ」

そりゃ俺だって人並み以上に鍛えてるけどよ、と呟きながら立ち上がる。

「対空砲火はどこから来た?」

「ここからもっと東――海岸沿いに行った方だ。多分そっちに帝国軍の補給基地があるんだ。追手はすぐには来ないだろうけど、さりとて僕らには余裕があるわけでもない」

「……悪い、アウレリアに逃げられちまった」

とにかく彼女の手にした『聖剣の欠片』を何とかしなければならないのだ。近くには森、遠くには山岳が見えてはいるものの、じっと身を隠してやり過ごすわけにはいかない。

「いいさ、誰もあんなのがやってくるとは予想できない」

あの機械女め……。

しかし、あいつは一体何者なのだろう?

帝国軍の兵士であることは間違いないようだったが、あまりにも人間離れしすぎている。やはり鎧に何か秘密があるのだろうか。それとも魔導兵器そのもの……?

考えても答えは出ない。ナインは思考を止めた。

いいさ、俺が考えても仕方のないことだ。そういうのは俺の役割じゃない。

「それで、何か計画があんのかよ」

「あるよ。でも先に浜から離れよう。ここは目立ちすぎる」

輸送艇の墓標近くでは魔導ジャガーノートや小型の飛空艇、船が現れ始めていた。いずれも帝国軍の機体で、おそらく救助活動か、あるいは調査のためだろう。あれだけ巨大な飛空艦の墜落のためわざわざ死体を探したりなどはしないだろうが、周辺地域の探査くらいは行われるだろう。遮蔽物が何もないこの場に居続けるのはよくない結果を招くのは必定だった。

二人は夜の砂浜を、海とは真逆に向かって移動した。

砂と土の境目を跨ぐと急に樹木が増え、頭上を覆った。月光が木々に遮られ、周囲は更に暗闇に包まれていく。今は好都合だが、不安材料でもあった。

海岸の様子と森林地帯の様子を見るに、このあたりは人の手が入っていない。何らかの猛獣との遭遇も考えられる。そういった獣は大抵夜行性であり――つまり現在、緊張感をもって行動しなければならないということだ。

足元は背の低い草が歩行を阻害する。『道』というものは確かに人間の一つの発明なのだと実感できる。昔、こういった森林を歩いたことがある。故郷の森では比較的安全な道を知っていたし、インパヴィダスの任務では周囲に大勢の味方がいた。

だが今や二人きり、ロクロの背中を追いかけるしかない。彼女が道を知っているとは思えないが、何らかの知恵――あるいは勘――に従って黙々と進んでいく。この自信を持った動きは、故郷の守り人を思い出させた。森で十分な訓練を積んだレンジャーは、どこを歩くべきなのか本能レベルで理解するのだという。

ロクロとナインという二人の異物の侵入を察知してか、時折甲高い声をあげて鳥が羽ばたいていく。この森の眠りを妨げているのではないかという思いが胸の中に生まれた。

と――。

ごうんごうんと機械が駆動する音。それは頭上から聴こえてきた。ロクロがぴったりと足を止めて静止し、ナインも倣う。二人はゆっくりと地に伏した。背の低い草が二人の姿を隠す。隣のロクロと目があった。彼女は唇に人差し指を当てていた。言われずとも声をあげはしないが、どこか蠱惑的な様子にほんの少しだけ心臓の音が高鳴った。

音とともに照明が木々に向かって放たれる。真っ白な光線のようにも見える灯りは、樹木の濃い影を地面に映し出した。直接こちらが照らされているわけでもないのにとても眩しく、正体を目視できないほどだった。

土の湿った匂いを鼻腔に感じながら、ナインは考える。

おそらくあれは魔導兵器だ。帝国軍が周辺捜査用の魔導兵器を放ったに違いない。さすがのナインも見たことはないが、そういった兵器が開発されていてもおかしくはない。連中は俺たちを捜索しているに違いない。

しかし、なぜだ。

なぜ俺たちがここにいると――いや、生きていると確信できる?

「――――、……」

魔導兵器の駆動音で聞き取れないが、人間の話し声のようだ。人数まではわからないが、複数人いるのは間違いない。それから地面に飛び降りる音が聞こえた。これも複数だ。すると照明と駆動音は遠ざかり、辺りは闇に包まれた。

捜索用の人員が輸送されてきた。おそらく周辺には帝国兵が投入されている。そこまで考えたところで、再び闇を切り裂く光が現れる。先程のものよりはずっと小さく弱々しい。兵士が持った携行用の照明だろう。彼らは照明で周辺を照らしながら歩いていった。ナインたちとは逆方向に。

しっかりと足音を聴き、彼らが遠ざかったことを確認してから彼女は息を吐いた。ロクロの方を見る。彼女の右手には短剣が握られていたが、ちょうど鞘にしまうところだった。

「なぜ彼らが来たと思う?」

「どうしてって、そりゃあ……」

単純に森を捜索しに来たから、まで考えてナインは首を傾げた。

確かに。確かに。確かに。

単純に墜落場所にほど近い陸地を捜索するのはあり得る話だが――ここまでピンポイントに二人の位置に当たりをつけることはできるだろうか? もし自分が同じ立場だったとして、ここまで接近した位置で敵を探すことはできないように思う。万が一の偶然でもない限りは。

「なんでだ?」

「実は答えはここにある」

ロクロは低い姿勢を保ったまま正方形の物体を取り出した。それは艦橋で見たアラグの遺物だった。

「……それが?」

「艦橋で他輸送艇の通信信号を手に入れたので、キューブから位置情報を送信し続けてた」

「はぁ!?」

「しばらく前に切ったからすぐには見つからないよ、安心してくれ」

「そうじゃねえだろ!」限界まで声を抑えてナインは抗議の声をあげた。「どうしてそんな馬鹿みたいなことすんだ!」

「彼らの装備がほしくてね」ロクロは言ったのだ。「これから補給基地――カステッルム・アッキピオに向かうにあたって、物資が足りない。だから即席の補給部隊として彼らにご足労願いたかった。ここから食料や道具を調達するのはちょっと骨が折れると思ったんだ。正直ここまで来てくれるのは半分くらい期待してなかったんだけど、どうやらことは上手く運んでいるようだぞ、ナイン」

一気に説明する彼女。ナインは絶句するしかなかった。

こいつは優れた冒険者かもしれないが、アプローチ方法がイカれている。確かに最も近道かもしれないが、最も危ない橋を渡っているのも同じだ。

「おい、もしかして俺の勘違いかもしれないから一個確認していいか?」

「なんだい」

「今からあいつらを攻撃して物資を調達すると言ってるように聞こえるんだが」

「もちろん正解だ」

「帰りてえー……」

「冗談が上手いな、ナインは」

「誰が聞いてもお前の言ってることの方が冗談っぽいけどなぁ!?」

ヴィエラが耳をぴんと立てながら小さく怒鳴っても、アウラの女は闇の中で美しい笑みを浮かべるだけだった。

手法はイカれているが、ロクロの言うことももっともだ。俺たちに時間はない。

補給をしている余裕などない。アウレリアとその裏にいる帝国軍の某かが何を企んでいるのかは未だに不明のままであったが、少なくとも『聖剣の欠片』が重要視されているのは間違いなかった。それは艦橋に直接乗り込んできた単眼女の存在が証明していた。

二人は迅速にアッキピオに辿り着く必要がある。心から賛同することはできなかったが、ナインは認めた。最善ではなくとも、こうするのが『最速』なのだと。

ナインは胸の傷がじくじくと痛んでいるのを感じていた。傷が悪化しているのだ。額にも熱が周りつつあることを自覚する。しかし休んでなどいられない。

ロクロが短弓を取り出して顎を動かした。ナインに先行させるつもりらしい。隠密行動中の攻撃についてはロクロに一日の長があるが、それでも相棒に任せたということは――大暴れをご所望ということだ。ナインは極力音を立てないように注意を払いながら立ち上がり、腰を折った姿勢で足を動かした。

彼女は長い耳で彼らの位置を探った。足音はもちろん、彼らの話し声、装備が重なって立てる小さな音、茂みが揺れる音。夜の静寂を風がかき回す中で探した。

――それらは確かに彼女の耳に届いた。

ナインは細心の注意を払いながら歩を進める。足元に茂った草によって足音が抑えられないのはこちらも同じ条件なのだ。ただ相手はナインたちの存在に気づいていないだけ。しかし致命的な違いでもあった。

相手の立てる音に合わせて移動する。兵士たちは自分たちの立てる音が周囲の情報を遮断しているということに気がついていない。ナインが彼らの方へ向かって進むと、木々の隙間に揺れる影を見つけた。

いた。

数は三人だ。周囲もよく観察したが、他に人間は見当たらない。月の光もまばらにしか届かぬ森林の中に、帝国の鎧を着込んだ兵士が三人、敵を捜索しながら進行していた。どんなに目を凝らしても影以上の姿には見えないが、腰に帯剣しているのはシルエットからわかった。

彼女はそれまで以上に自分の立てる音に気を払いながら前進する。そして――。

「はッ!」

槍を抜くのと地を蹴るのはほとんど同時だった。

その発声に気がついた兵士たちは驚き、真後ろを振り返ろうとする。

だが遅い。

一本の線と化したヴィエラは一瞬のうちに距離を詰め終わる。既に最後尾の兵士は槍斧の射程距離圏内であった。

「がっ……!?」

鎧ごと胸をぶち抜かれ、兵士の口から鮮血が漏れる。ナインはすぐに槍を引き抜いた。

「てっ、て――」

敵、と言いたかったであろう、もう一人の男の首に槍が襲いかかった。兵士の手は腰の剣に伸びていたが、柄を握ることは叶わなかった。すぐに脱力して手はだらりと揺れる。ナインは穂先に大きな荷重が増えたのを感じ取った。

ひうん。

自然の中では奇妙すぎる音がすぐそばを通過していった。それはロクロが後方から放った矢であり、夜闇の中でありながら正確に敵の頭に命中した。兜の守る位置を避け、それでいて確実に絶命させる。狙いは正確。最後の一人はナインが手を下そうと決断する前に倒れた。

死体が地面に崩れ落ちる音。それ以外には何も存在しなかった。

「終わったな」とロクロが後方から出てきて言った。足音は聞こえなかった。「戦利品をいただくとしよう」

「ああ」

いかにして彼女が音もなく接近できたのか知りたいという気持ちも湧いてきたが、しかしナインは己の好奇心を無視した。どうせこの女はよくわからない説明で済ませるのだ。こちらの理解度など関係なく。それは説明を求められたから説明しただけで、相手の理解度など考えることはない。そういう人間なのだと、だんだんわかってきた。

それに、自分の視界が歪み始めている。彼女は膝をついて物資を漁ることにした。立っているよりはいくらかマシになった。

二人は兵士たちの背負っていた背嚢を漁った。全員の分を合わせれば二日分の携行糧食が得られた。ナインが腹部をぶち抜いて台無しにしたのを除けば、二人分の帝国製鎧もだ。

他にも連絡用の簡易発光弾などもあったが、無視することにした。余計なものを抱えている暇はない。彼らの死体を草の茂みの中に隠して移動を再開する。彼らが位置送信装置を持っているかどうかまではわからない。遺体を発見されるのが遅ければ遅いほどいいが――今は考えないことにしよう。

またしばらく森林の中を進む。

ロクロの体内には方位磁針でも埋め込まれているのだろうか? 馬鹿な考えた浮かぶ程度には自信をもって歩き続ける隣のアウラに、ナインは内心首を傾げていた。

幸いにしてこちらに襲いかかってくるような獣には出くわさなかった。

三十分ほど歩いた後、ロクロが立ち止まり、口を開いた。

「ナイン、大丈夫か?」

その声に答えようと思ったが、思ったように口と舌が動いてくれない。歩行をやめて立ち止まったことで急激に手足から力が抜けていく。どうしても立っていられず、彼女はその場に座り込んだ。

目で確認するのが怖いので胸の包帯に手を当てる。べっとりとした不快な感触が指先に残った。見れば指先は真っ赤に染まっている。

単眼女にやられた胸の傷が開いているのだ。

「クソ……」

「酷いな、こっちに座って」

ロクロがナインに肩を貸し、太い木の根元まで連れて行く。

輸送艇からの脱出、森での奇襲、そしてこの移動。いずれも避けては通れないことで、後悔はない。

だがこのように行動不能に陥るのは――不覚だ。

創傷を確認したロクロが汚れた包帯を解き、軟膏を塗って新たな布を巻いていく。綺麗な指先が自分の血で汚れたことが何だか腹立たしく、処置の痛みを相殺していくようだった。

「怪我人が謝るんじゃない。さあ飲むんだ」

ロクロが自分の水袋をナインの口に近づける。水分を補給すると、幾分か気分の悪さが和らいだ。

横になれ、と言いながら彼女はナインを地面に横たえた。背の高い木が茂った葉を揺らし、隙間から雲が覗く。

「アウレリアを……追わねえと」

「その体でか?」

「治してる暇ァねえだろ……」

「いいから、今は休め」

額に熱がこもっている。傷のせいか、ずきずきと頭が痛みだしていた。

勝手に瞼が落ちてくる。

彼女の意識は森を包む闇の中へと溶けていった。

続く。

次:

感想・拍手などを投げ入れる箱(匿名可能・note登録不要):

サポートいただけると執筆速度があがります。