FFXIV Original Novel: Paint It, Black #4

前:

まとめ読み:

8.

「……もう二度と付き合わねえからなこんな作戦……」

「ははは、貴重な経験ができたと思いなよ」

ロクロが用意した縄には登りやすいように工夫がしてあった。数イルムごとに取っ手というか、出っ張りのようなものが装着されており、単純に縄だけを登るよりはずっと楽に縄を伝って輸送艇の上に辿り着くことができた。

ただ、それは縄が風に揺れていなければ、の話だ。輸送艇は速度を増していくばかりであり、船体後方に密航者がいることなどお構いなしに方向と高度を変える。海上で吹き付ける風と強く揺れる縄を二人は必死に登りきった。

何とか非常ハッチに辿り着き、輸送艇内部に入った。ロクロはダガーで縄を切り落とす。目立つものをぶら下げたまま潜入するわけにはいかないということだろう。

全く、いつこんなものを用意したのだろうか。

非常ハッチと扉の合間、その空間でナインは壁に背を預けて座り込んでいた。呼吸は荒く、鼓動も激しい。しばらく休憩しなければ満足に動けないだろう。一方のロクロもわずかに呼吸を乱しているようだったが、ナインほどではないように見えた。

どんな心臓してんだこいつ。

「で、これからどうするんだ」

この先の計画を聞いていなかった。そもそも飛空艇に無理やり乗り込むという計画が荒唐無稽であり、そこにばかり注目していたが、重要なのはこの先のことだ。河では聞く時間もなかった。

「敵の基地まで乗りっぱなしも悪くない。帝国式飛空艇での空の旅は初めてだし、きみに艦内ツアーガイドでもやってもらうのも楽しそうだ」

「うるせー馬鹿。なんかプランあるんだろ、冗談言う前に教えろ」

「そうだな。きみ、輸送艇内部の構造はわかる?」

輸送艇には何度も乗ったことがあるが、それは『荷物』としての役割でしかない。それに自分が乗せられていた時とは機体の世代が変わっているようだ。巨大な輸送艇のどこに自分たちがいるのか、それすらわからなかった。

結論。

「俺はガイドにはなれそうにない」

そうか、とロクロはつぶやいた。表情は特に変わっていないし、声色も穏やかだった。特に計画外ということはなく、想定内の状況らしい。

「実はこの船にアウレリア・ゴー・タキトゥスが乗っている、と思われる」

「……探すのか?」

「敵の基地まで行ってから探すよりは安全だろ?」

ナインは考えた。

この輸送艇に乗っている人員以上の増援がないという点ではメリットがあるように思える。だが輸送艇の狭い通路や空間で自分の槍を満足に振るうことができるかはわからなかった。明確にはそうではないものの、デメリットに数えてもおかしくはない。

剣と盾は――この状況下では結局取り回しは変わらないと思うが――短艇に置いてきてしまった。今や河だか海だかの底だろう。そもそもそんなに高価なものではないので、名残惜しさはない。自分はもともと槍の方が向いているし。

どっちもどっちだな、とナインは結論づけた。

「つまり、今実行する方が『やりやすい』ってことだ」

彼女は立ち上がった。ロクロは頷く。彼女は背中に弓を預けて短剣を握っている。

二人は扉を開いて通路に出た。通路自体は人間二人がすれ違える程度で狭いものの、背はヴィエラの身長とぴんと立った兎耳をもってしても、それなりに高くなっている。身長の高いガレアン族も想定されているのだろう。

ロクロが先導する。二人とも内部構造はわからず、地図も持っていない。ほとんど手探り状態だ。ナインは先導するアウラの勘を信じるしかなかった。

ふいに、通路の先から男が出てきた。兵卒の簡素な鎧を着た二人組だ。

こちらと目が合う。

あっ、と彼らが叫ぶ暇もなく、ロクロの手が消える。手に握っていた短剣が宙を飛び、一人の喉を食い破っている。

そのことに気づいた隣の兵士が短剣を認識した時には既にロクロの移動は終わっていた。もう一本のダガーをそいつの喉に食らわせて沈黙させる。ほんの一瞬の出来事で二人を倒してしまった。

「投げナイフか」

ナインは感嘆の声をあげている自分に気がついて、小さく舌打ちした。ロクロが倒した死体に歩み寄って懐をまさぐる。拳銃くらい持っていないかと思ったが、単なる兵卒ではそうもいかない。

「義勇軍やレジスタンス、民兵みたいな連中が好んで使う技だ。修得はそれなりに大変だけど、こういう狭い通路では弓を使うよりずっと楽に敵を無力化できるし、たとえ後衛でも咄嗟の牽制に便利だ。教えてやろうか?」

「いや、いい」

二人は新しい足音を聞いていた。今度はナインが前に出る。角を曲がってきたガレアンの首を掴む。彼は何が起きたのかわからなかった。そしてわからないまま、壁に叩きつけられた。

後頭部を強く打ち、ほとんど意識を失いかける。ナインは脱力した頭を掴み、首を回した。骨が折れる時によく聞く、軽快な音が響き彼は倒れた。

「近接格闘には自信がある」

ロクロは頬の黒鱗を歪ませた。

二人は狭苦しい通路を進んでいった。びっくりするほど警戒は薄い。帝国兵はまさか自分たちの輸送艇内に乗り込まれることなど想定していないであろうし、船内も武器を抜いての戦闘に向いた作りではなかった。

ガレマール帝国が相手にしてきた敵国は空軍戦力など持ち得なかった。つまるところ、それは『乗り込まれた場合』の戦術が未熟という意味でもある。ロクロとナインにとってこれほど好都合なことはなかった。

さりとて楽な戦いという意味ではない。二人は厳重な警戒のもと進んでいたが、頭の中に地図があるわけでもなし、輸送艇内部のどこがどこに繋がっているかなど知りもしない。アウレリア・ゴー・タキトゥスを探すという目的ははっきりとしていたが、彼女が船内のどこにいるのかもわからない。運良く油断している兵士に出会えれば尋問することもできるだろうが、尋問に適した安全な空間の確保も必要である。

そもそも静かに敵を無力化するだけでも大変な行為であった。『生かさず殺さず』といった状態に持ち込むのは至難の業ではあったが、彼女らはいずれそうしなければならないと考えていた。

『無力化が完了した人間の体』、つまるところ死体をどうするのかというのも一つの問題だった。

二人は端から敵兵を無力化していったが、その場に捨て置くわけにもいかない。万一死体を発見されれば船内の警戒度は最大まで上がってしまう。この輸送艇の目的地がどこなのか知る由もなかったが、予定を変更し急な着陸が実行されてしまう可能性があった。ロクロは潜入任務にも覚えがあるのか、ちょうど良さそうな空間や部屋を見つけては敵兵を文字通りしまっていく。

加えて、なるべく無力化しないで済む場面は交戦を控えた。しかしそれでもいずれはボロが出る、というのも二人にはわかっていた。

無力化した数が十人を超えたあたりでロクロは立ち止まった。後ろから「んだよ」と、抗議の声があがる。

アウラの女は黙して体をずらすのみだった。ナインは彼女の背後から扉の先を覗く。

そこには鋼鉄の機械たちが並んでいた。十機ほどの陸上歩行戦闘機械――黒の魔導アーマーたちだった。その他にも魔導兵器がいくつも並んでいる。その周囲にはキャットウォークが張り巡らせてあり、何人もの魔導技術者と思しき人物たちが魔導兵器に向かって作業を行っているようだった。

ナインは自分の記憶より輸送艇が狭苦しい理由を理解した。単純な兵員輸送ではなく、魔導兵器の輸送に用いられる大容量型だったのだ。

「……なぜ西州から運び出す?」

エオルゼアに送り込むのはわかる。

ガレマール帝国は西州における覇権を諦めたわけではなく、むしろ大小様々な作戦を実行し続けている。北方の魔導兵器工廠から送り込まれる魔導兵器はあったとしても、ガレマルドに帰っていく魔導兵器などないはずだ。

「どうも帝都観光ツアーってわけじゃないらしい」

ロクロが言った。ナインも同意見だった。

この船の目的地は判然としないままだが、ガレマール帝国領に向かわないのであれば、どこへ向かっているのかある程度の予測はつく。アラミゴ解放軍とエオルゼア都市軍事同盟がギラバニアから帝国軍を追い出した直後だ、ギムリト方面に決まっている。

ナインは直接目にしたことはなかったが、ギムリト地方はアルデナード小大陸とイルサバード大陸を結ぶ唯一の陸路である。

そして西州にはエオルゼア都市軍事同盟軍、北方には帝国軍がいる。そこが最も激しい『戦場』となることは誰の目にも明らかであったし、実際にそうなった。いまやギムリトは同盟軍と帝国軍が競り合う最前線。兵士たちが塹壕の泥濘にまみれ、体のどこかを腐らせながらそれでも戦い続けている姿が脳裏に浮かぶ。

自分が誰かを殺し、誰かが自分を殺し、自分の仲間がまた別の誰かを殺す。拮抗した戦場では終わりなど見えない。毎日人間を殺す毎日で、非日常が日常に、あるいは自分が自分でない何かへと変貌していく場所。それがナインにとっての『戦場』だった。

「そろそろ行こう」

ロクロの声で現実に帰ってきた。ナインはそれまでの思考を振り払った。感傷、ではないはずだ。

そんなものに浸るほどの心は持ち合わせがない。

そもそも懲罰部隊は非日常こそが全てだった。彼らは常に戦場にいた。『普通の兵士』のように戦場と日常のギャップに苦しむ余裕など存在しなかった。

……考えるべきことは他にある。彼女は『思考』という作業が苦手かつ嫌いであったが、それでも必要ならば頭を回すべきであるということを理解していた。

アウレリアが――この船内に存在しているのならば――持ち込んだのは『聖剣』の心臓部とも言えるアーティファクトだ。周囲の環境エーテルを吸い上げ、放射する魔術的な兵器だ。どこでそれを手に入れたのかはわからないし、今考えるべきことではない。

思考すべきは彼女の目的だ。ガレアン族は生来魔法の才能を持たない。だからこそ当時のガレマール共和国は北州に追いやられていたし、辺境の弱小国家に過ぎなかった。

それが今や世界に覇を唱える強大な国家となったのは魔導技術――青燐機関を中心とした軍政改革のおかげだ。魔法が使えないのであれば機械を、魔導を使えばよい。周辺国家を次々に属州に変えていったことで魔法を扱える帝国兵も徐々に増えていったが、魔導技術を中心とする理念は帝国の基盤であり続けた。

対して、とナインは考える。『聖剣』のアーティファクトを生み出したのは円形闘技場を経済の中心に据えた都市国家だった。魔法を得意とする国家で、そもそも『聖剣』の破壊に関わったのは俺たちの部隊だ。だから因縁浅からぬ代物なのだが、魔道ではなく魔導を選んだ帝国が、それを必要としている意図が理解できない。

実験のための蒐集?

それとも兵器への転用?

わからない。現時点では判断がつかない、というのが答えだった。だが彼らがアーティファクトを用いて何かを実行するということは間違いない、と勘が告げていた。

――再び通路を進んだロクロが何とはなしに扉を開くと、兵士の後ろ姿が目に入った。何らかの機関の制御室だろうか。大人が四人ほど入れば狭く感じられるであろう空間で、一人で機械に向かっている。足元にいくつかの工具が置かれており、彼が技術兵だということが察せられた。

「…………」

これまでは二人組が多かったが、彼の周囲に人影はない。ロクロはナインを見やった。褐色の女は黙って頷き返した。

ロクロが室内に入った。彼女の足音は一切ない。ナインでさえ目の前で彼女の動きを見ていなければ、そこに存在するとは思えなかっただろう。『暗殺者』だと名乗られても全く違和感はない。ナインの背筋がぶるりと震えそうになり、彼女はそれが兵士に聞こえてしまうのではないかと危惧した。

全くの無音を保ちながらロクロはすいすいと歩んでいき、兵士の背後に立った。彼女が左手でミッドランダーの口を塞ぎ、短剣を喉に突きつけたところでナインは扉を閉めた。ロックもかけられればと思ったが見当たらない。仕方なく彼女は扉の近くで監視役を務めることにした。

「今からお喋りできるようにしてあげるけど、大声出したりしたらもう一個口を作ることになる。いいね?」

男はわずかに震えながら小さく頷いた。帝国式の黒い鉄帽に包まれており、彼の個性は掴みづらいが怯えている雰囲気だけは離れたナインにも伝わっていた。

「そんなに緊張するな。きみがきちんとお話ししてくれれば傷つけたりはしない。僕はとても優しいんだ」

兵士の呼吸は浅い。そうでなければ短剣が喉に突き刺さるのではないかと考えているようだ。

「まず最初の質問をしよう。この船はどこに向かっている?」

「…………?」

兵士は言葉を発さなかったが、彼が困惑しているのはわかった。行き先も知らずに乗り込む人間がいることが信じられないようだ。

確かに、とナインは内心で頷いた。もし自分が逆の立場だったなら同様の心持ちだっただろう。

「まあまあ、僕らのことはどうでもいいじゃないか。それよりもきみたちのことを教えてくれよ。この船はどこに向かっている? そこはどんな場所だ?」

「カ……カステッルム・アッキピオ。単なる補給物資の集積基地だ」

カステッルムという名がついているということはごく小規模な施設である、とナインは過去に得た知識から推察した。兵士も嘘を言っているように思えない、とロクロが判断する。

しかしこのような輸送船団が、小規模な補給物資の集積基地などに向かっているのか。

少し奇妙に思える。

「きみたちは魔導兵器を輸送しているようだね。小規模な補給基地なんかにどうして大量の物資が必要になる?」

「聞いていない……我々は命令に従っているだけだ」

震える声は嘘は言っていないように感じる。見たところ階級章もついてない下っ端の技工兵だ、命令に従うしかないというのは本当だろう。

「じゃあ質問を変えよう。ここまでの解答はいい感じだ、この調子でクイズにいい感じの答えを出し続けてくれれば賞品の贈呈も考えないこともない」

「な、何だって?」

「ジョークだ、気にするな。それじゃあ聞きたいんだけど、この船にアウレリア・ゴー・タキトゥスという女が乗ってるのは知ってる?」

「……タキトゥス代行?」

「おっ、いいね、知ってる感じだね。もしかして上官だったりする?」

男が言葉に詰まった。ナインは怪訝な表情を浮かべた。

ロクロは間近ゆえに当然ながらその変化にも気づいていた。彼の体が小刻みに震えているのだ。短剣の切っ先はまだ喉に向けられている。それがわかっていても兵士は震えを抑えられないようだった。

それほどまでに感情を揺さぶられる事実があるのだろうか。この空間にもあまり長居していられないが、聞き出すべきだと冒険者としての勘が囁いていた。

「どうした? タキトゥスはそんなに怖い女か?」

「ち、ち、違う、あの女じゃない……あああ、あの女の後ろにいるやつが……コルウス……」

コルウス?

ナインの記憶をどこか刺激する言葉だ。しかしその正体が何なのかすぐには思い出せない。彼女は思考を諦めて放置することにした。

兵士は震えて言葉を紡ぐことができなくなっていた。ロクロは短剣をあえて彼の眼前まで離し、ひらひらと振って見せたが、彼はそれすら目に入らなくなっていた。彼を恐怖させる何かがアウレリアの周囲にはあるらしい。

彼女についての質問を向けただけで尋問対象が使い物にならなくなるとは思わなかった。全く見当もつかないが『何かがある』とわかっただけでも収穫とするべきだろう。

「あー、自我をどこかへ散歩させているところに悪い。一応訊いておくけど、アウレリア・ゴー・タキトゥスの居場所を知らないか? 心当たりでも聞いた話でもいいぞ」

「…………」

「こんなに手応えのない尋問は初めてだよ、色んな意味で」

アウラ族の女は片眉を上げた表情をナインに向けた。ヴィエラは肩をすくめるのみだ。

ロクロは兵士の懐を探り、一枚の紙を取り出した。それは船内の見取り図のようだ。彼が船内整備を担当する兵士で幸運だったな、と彼女は呟いた。

既に兵士は用済みだ。喋らない人間は不要。ロクロは短剣を喉から離し、渾身の力で手刀を首の後ろに向けて叩き込んだ。室内に鈍い音が響き、兵士はその場に倒れ込んだ。

「それ物語以外でやってるやつ初めて見た。やっぱ生かしたまま気絶させれんのか?」

「え? わからないな、僕は達人じゃないから。運が良ければ生きてると思う」

「……そいつ、息してるか?」

「ところでナイン、きみにはやってほしいことがある」

無視しやがった。

まあでも兵が生きていようと死んでいようとどうでもいいので追求はしない。だって敵だし。

「さすがに内部関係者用の見取り図じゃ内部構造が把握しきれない。元帝国軍のきみの方が向いてるだろう」

先程兵士から手に入れた紙を渡される。

「俺だって別に詳しいわけじゃねえんだが」

見取り図を眺めてみる。

いくつかの部屋に名前と階級が割り振られている。技工兵が船内整備を担当する区域などが書かれているようだ。昔乗せられていた輸送艇とは似ていないが、別の機会に乗った移動用の軍用飛空艇には似ている気がする。

それでも全体を把握しているわけではない。かつて歩いたことがある場所と似ている部分なら、わかるかもしれない。ナインはじっと図面を見つめて集中した。

誰がどの部屋を居室や待機場所に定められているか名前までは書かれていないものの、室名自体は割り振られている。そこから当たりをつけることくらいは可能だと思われた。

「あー、なんとなくわかるかもな、これ」

「見てもらってるところに悪いんだけど、悪い知らせがある」

「あん?」

「この部屋に向かってきてる連中がいる」

「は?」

わずかに開いた鉄扉の隙間からロクロが外を覗いている。ナインも同様に見てみると、通路の向こう側からこちらに向かって歩いてきている兵士が数人認められた。表情までは窺い知れないが剣を抜いて体を緊張させているのがわかる。

これまでは上手い具合に隠してきたつもりだったが、おそらく死体が発見されてしまったのだろう。いずれにせよこうなるのは時間の問題ではあった。

それでもナインは舌打ちを隠せなかった。アウレリアの居場所が判明する前にこうなってしまうとは。兵士たちは一つ一つの部屋を確認しながらこちらに向かってくる。こうなったということは船内を警戒しているのは彼らだけではないだろう。全体で警戒され、捜索されているに違いない。二人が見つかるのは時間の問題と思われた。

「どうする?」

ロクロは一瞬顎に手を当てて考え込んだ。彼女が答えを出すのは早かった。

「そうだな――艦橋を制圧しよう」

「……お前、自分が言ってる意味わかってるか?」

ナインが怪訝な表情を向けているがロクロは冗談を言っているつもりはないらしい。長い睫毛で飾られた赫色の宝石は真剣な色を帯びていた。

「あのな――」

これまでナインはロクロの指示や指針に従い続けてきた。それは彼女が確かな実力と判断力を持っていると思ったからだ。だがさすがにこれには反対すべきだ。小型の飛空艇ならまだしも、これだけ大型の輸送艇は艦橋を制圧したところで制御を奪えるものではない。いくつもの魔導機関やエーテル翼を管理するために何人もの士官によって制御されているのだ。それにわざわざ敵が詰めている場所に出ていくのは無謀としか言えなかった。

ナインは説明しようとしたがロクロが手で遮った。どうやら先程の兵士たちが扉を開こうとしているらしい。彼女は小さく舌打ちした。

扉が敵の手によって開かれる。その瞬間、ロクロは外に飛び出していた。彼女は目にも留まらぬ速度で右手を動かした。彼女の手に握られた短剣は敵の首をやすやすと切り裂く。

彼女に合わせるようにナインも外に飛び出していた。敵の片割れの懐に飛び込み、拳で思い切り胸を突く。ぐっ、と肺の空気が抜ける声をあげる敵の頭を掴み、壁に叩きつける。それだけで戦闘服に身を包んだ兵士は動かなくなった。

一旦状況は落ち着いたか、とナインが息を吐きかけた。しかし彼女の長い兎耳がわずかに動く。

「まだ来るぞ」

細心の注意を払ったところで物音を消すことができるわけではない。物音を聞きつけた兵士たちがこちらに向かってくるようだ。少しばかり急いだような足音が複数聞こえてくる。ロクロもゆるく捻れた黒角でそれを聞き取っていたようだ。

「……お前、本当に艦橋を制圧できるんだな?」

「できる」

ナインの質問にアウラは即答した。

既に状況は始まっている。このままではアウレリアに辿り着くことは現状では難しい。艦内に『異物』が存在することが疑われている以上、敵の警戒が解けることはなく、じりじりと追い込まれつつあるのは間違いない。

少数を相手にしながら艦内を制圧できれば、とも考えたが、しかしそんなに上手くことが運ぶとも思えない。もし自分たちにチャンスがあるとすれば、ロクロの提案通り艦橋を制圧し、輸送艇そのものを巨大な人質にしてしまうことだ。

本当に彼女が実行可能であるとすれば、だ。分の悪い賭けに思えて仕方がないが、ロクロは即答した。実力者が『できる』と言っているなら、信じるしかない。

「わかった。俺は暴れてりゃいいか?」

「そうしてくれると助かるよ」

「そろそろ槍をぶん回してえと思ってたところだ」

二人は一瞬だけ視線を交わした。

そして背中を向けてそれぞれの向かうべき場所へと走った。

9.

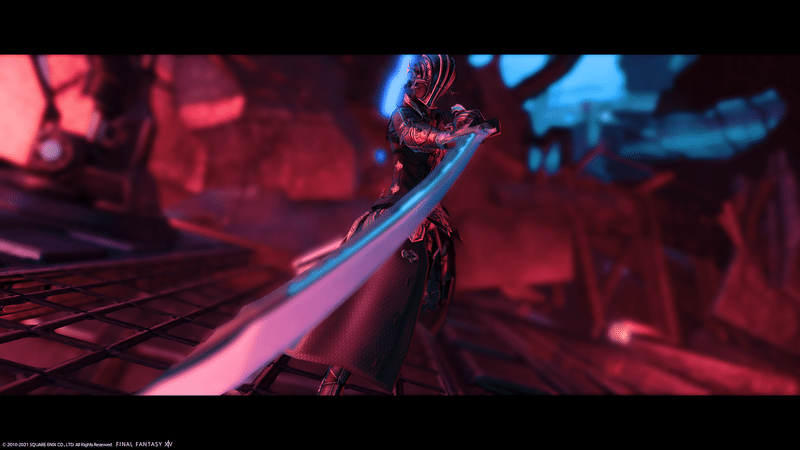

ナインは背中から槍を外して構えた。

既にこちらの姿を見つけた帝国兵たちが、剣や槍を手に向かってくる。いずれも練度の足りぬ下級兵士、とヴィエラは判断した。たとえ弱敵であったとしても手を抜きはしないが。

ロクロと別れたあとの彼女は敵を引きつけながら走った。目的はここ、魔導兵器が立ち並ぶ格納庫であった。

徒手空拳も使えなくはないが多数を相手にするほど得意ではなく、まがりなりにも戦争のために生きている兵士たちを素手で倒せるほどの自信はない。

ゆえに、これまで艦内での行動の邪魔にしかなっていなかった槍を振るうには、ここがうってつけだった。鋼鉄の足場や兵器が積み込まれているとはいえ、艦内で最も広い。

「らあッ!」

先んじて突撃してきた兵士の剣を弾き、穂先で胸を突く。帝国製の鋼の抵抗も虚しく敵は胸から赤い命を噴出させて倒れた。まだまだ後ろからやってくる。数は……三、四。いや、まだまだ増える。通路からわらわらと出てきやがる。

ナインは笑みを浮かべた。

思い切り力を振るうことができるのは、悪くない。ここまで諜報員のような行動が続いていた。それは彼女にとって『やろうと思えばできる』という程度の行動である。

つまるところ『得意』、あるいは『やりたい』という行動ではなかった。

ではこのように正面切っての大暴れはどうか。その答えは彼女の顔にあった。

――その笑みは肉食獣がごときものであった。

「斉射、今!」

立体通路上から弾丸が飛来する。何人もの兵士が並び、一斉にガンブレードの引き金を引いたのだ。

金属の死神はしかし、ナインを捉えることはなかった。甲高い音を立てた金属板の上に、褐色の戦士はそこにいなかった。

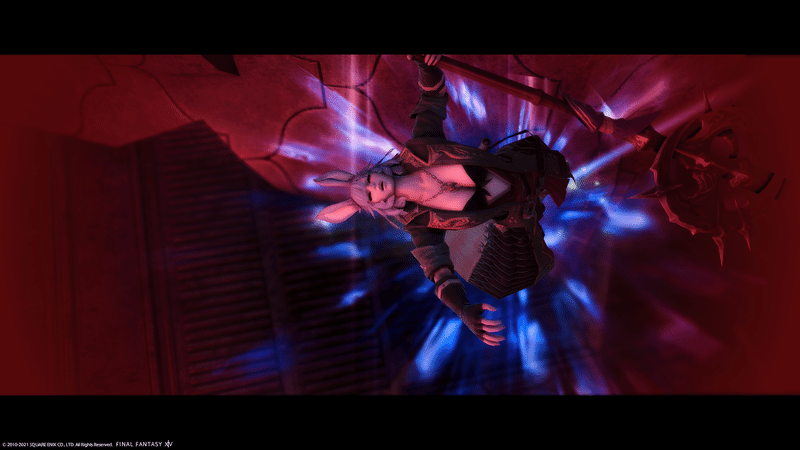

兵士たちの瞳にヴィエラの姿が映る。彼女は宙に跳んでいた。床を蹴り、立体通路の骨を二度蹴った。建物の三階ほどの高さまで彼女は跳躍していたのだ。

彼らは予想外の動きに対応できない。

翠の瞳が宙で閃く。

「ハーッハァ!」

それぞれの瞳に映り込み、十数人に分身したナインが一斉に回転した。横薙ぎの斬撃が彼らの首を襲う。ハルバードに酷似した槍はその刃でもって首を体から切り離して見せた。

立体通路に着地したナインは空中のガンブレードを左手で掴んだ。利き手ではないというのに恐ろしい速度で彼女はそれを構え、引き金を引いた。

鼓膜を突き刺すような音を発して弾丸が撃ち出される。円錐形の金属が風を切り裂き、本来味方であるはずの兵士の胸に殺到する。立体通路に繋がった通路から出てきた兵士たちを幾人も倒したのだ。

ナインは弾丸がなくなるまで引き金を引き続けた。何度も何度も。そのたびに硝煙は立ち上り、銃口炎は眩しく彼女の肌を照らした。

弾倉の中身をすべて撃ちきった彼女はあっけなくガンブレードを捨てた。まだまだ帝国兵は出てくる。再び槍を構えて、彼女は突撃していった。彼女が立っているのとは反対側、平行に並んだ立体通路に部隊が展開していた。彼らもまたガンブレードを構えて狙いを定めていたが、ナインは手すりを蹴って宙に躍り出た。あまりにも唐突な行動に彼らの狙いは乱れる。

それでも帝国兵たちは引き金を引いた。耳をつんざくような発射音が響くと同時に、銃口から飛び出た弾頭が空気を切り裂いて進む。

しかし弾丸がナインを捉えることはなかった。

銃撃は、あまりにも遅い。引き金を引いた直後、ナインは既に彼らの懐に潜り込んでいた。彼女は槍斧を横に薙ぐ。強化された鋼鉄が穂先の刃に抵抗する。しかし丹念に研磨された刃はナインの膂力に後押しされて鋼鉄を切り裂いていく。ここでは一度に四人の胸が裂けた。

「どうしたどうしたぁ! 正規軍の兵士様がよぉ、弱すぎんじゃねえのかーッ!? 元懲罰部隊の人間ぐれえに負けちゃ駄目だろぉーッ!?」

ナインは吠えた。そこには明らかな喜色が混じっていた。

新たに剣や斧を持った兵たちが走り込んでくる。ナインは長大な槍を振るう。まるで木製の棒でも持っているかのような気楽さで、まるで凶器を振り回しているとは思えない気軽さで、彼女は槍を振るい続けた。

槍斧が黒鉄の鎧を破砕して肉に喰らいつく。死にゆく帝国兵の瞳は恐怖で染められていた。ナインは次々に敵の首を切り落とし、あるいは胸を裂き、あるいは腹を突いて殺していった。士官たちは兵卒に突撃を命じていたが、彼らの目には明らかな怯えがあった。たった一人だというのに、目の前で殺戮を繰り広げる嵐のような存在。凶暴、凶悪な獣を前にして胸に恐怖を抱いていた。それでも士官は突撃を命じる。彼らに拒否権はない。

そろそろ通路上も混雑してきたなと気づいた首斬り兎は立体通路を飛び降り、その勢いのままルガディンの脳天に槍を突き刺した。属州の出と思われる兵士は頭上から死が降ってきたことに気づかない表情のまま倒れる。

まだ周囲に敵は残っていた。彼らは戦友の血――先程のルガディンのものだ――に濡れていた。三人の兵士たちはここで彼女を仕留めるべしと一斉に剣を振るった。

ナインは周囲から突き出された刃を、槍の穂先と柄を使ってすべて防いだ。三人がかりで力をかけているのに槍はびくともしない。

「弱えッ!」

兎が吠え、思い切り槍を押す。兵士の男たち三人の剣が一度に押し返され、体勢が崩れた。それを見逃すほど《首斬り兎》は甘くない。

右に立っていた男の膝を蹴る。暴力に不似合いなほど小気味よい音が響き彼は鉄床に崩れ落ちた。ナインの槍のうち、石突の部分が左にいた兵士を強かに打つ。

「ぐぅっ!?」

体勢が崩れていたこともあり彼の体は宙に浮き、背中の方に吹き飛んでいった。そのまま魔導兵器調整用と思われる機械の塊に衝突する。強い衝撃を与えられた機械はバチバチと電気を迸らせ、やがて負荷に耐えかねたのか燃え上がった。

赤い光を背中に受けながら、ナインは今度は正しく前に向かって槍を突き出した。穂先が捉えたのは三人目の兵士だ。尖った穂先は彼の胸を食い破って進み、背中から赤く血に染まった顔を覗かせた。一瞬空中に掲げられた男の目から光が消えていく。ナインは槍を横に振るい、男を床に叩き落とした。真っ赤な血が跳ね、ナインの右頬に赤い化粧をつけた。

「魔導リーパー起動!」

彼女の耳が機械の低い駆動音を聞いた。

彼女たちが戦っていた後方で整備を受けていた魔導兵器が立ち上がる。黒い装甲を身にまとい、鋼鉄製の獣が二つの脚を動かした。他の魔導兵器も起動準備を続けている。敵は既になりふり構わなくなっていた。

たった一人の侵入者、たった一人の異物。

ナインを排除するためには手段を選ばないということらしい。輸送艇の内部で魔導兵器を使用する危険性も彼らはわかっている。それでもこのヴィエラを排除しなければならない。何十人もの犠牲を出した彼らは、本能的に理解したのだ。

それでも魔導リーパーの口は開かない。前面に据え付けられた鳥のくちばしのような部分の中には大口径砲である魔導カノンが取り付けられているが、その発射体勢には入らずナインに向かって二足歩行を続けるのみだった。

乗り込んだ帝国兵も艇内で発射すればどうなるか理解しているのだ。格納庫は輸送艇のかなり底部に位置している。床に命中すれば穴が開く。あるいは壁に命中させたとて、壁に埋め込まれた電気系統を傷つける可能性が高い。どちらにしても最悪の場合は墜落に繋がりかねず、そうでなくとも味方を巻き込みかねない。

「そんな風に考えてるよなぁ? 正規軍の連中はお利口ちゃんだからよぉ」

であれば対人兵器として優れた性能を誇る魔導リーパーとて、スペック通りの力を発揮することはできない。俺にも付け入る隙がある。

魔導リーパーは走りながらナインに照準を合わせた。側面、脚の付け根あたりに据え付けられた機銃が火を吹く。小口径弾が槍術使いの戦士に向かって殺到する。

予想の範囲内だった。インパヴィダスでも魔導リーパーは運用していた。初期型も初期型、他の正規部隊から見れば型落ちもいいところで、パーツを無理やり整備しながら搭乗するほどガタの来たものであったが、魔導兵器は魔導兵器だ。隊長である彼女自身も乗り込んで戦った。

だからそれが何をできるモノなのか、ナインにはわかっていた。

そしてそれが何をできぬモノなのか、ナインにはわかっていた。

銃弾を受けて甲高い金属音を立てる床。しかし既に彼女はいない。

彼女は再び立体通路へと跳躍していた。二門の機銃が弾丸を発射し続けながら彼女の後を追う。その速度は早い。

このままではナインを銃弾が捉えるのも時間の問題だと思えた。魔導リーパーの操縦手もほとんど確信していた。あの獣を殺害せしめるのは己なのだと。

ナインは再び立体通路の手すりを蹴る。空中を翔けるナインを銃弾が追う。

だが――途中で銃弾の軌跡は途中で停止した。

「射角が足りねえよなァーッ!?」

あくまで対人、対物兵器である魔導リーパーは対空攻撃を想定していない。機銃の射角には限界があることをナインはよく理解していた。やや遅れてそれを理解した帝国兵の瞳に焦燥が満ちていく。

彼はかろうじて後退して射角を確保することを思いつき操作を開始した。

「おせえッ!」

ナインは次の立体通路の手すりを蹴った。今度は下に向かって。

「魔導リーパーの弱点はぁ!」

彼女は槍を構えたまま弾丸と化した。

そして弾頭である槍斧は――見事に操縦手の胸を貫いた。

「操縦手が剥き出しなところだよなァ!」

操縦手の兵士は死亡したが、ナインは離れない。兵の死体が掴んだままの操縦桿を自分で掴み、魔導リーパーの操縦席の淵にぶら下がるような形で張り付いている。

彼女は操縦桿を傾けて魔導リーパーの方向を転換させた。鋼鉄の獣が顔を向けた先には別のリーパーの姿があった。起動シークエンスを終えて立ち上がろうとしているのだ。ナインは笑顔を浮かべた。

操縦桿に取り付けられているトリガーを引く。

號!

死神(リーパー)の口から巨大な砲弾が飛び出した。敵の機体めがけて巨大な砲弾が飛んでいく。砲弾は黒く塗られた機体の表面に着弾、強大な運動エネルギーによって機体表面を破砕する。いくらか金属片や内部の部品が飛び散るものの、それだけで機能停止に追い込むことはできない。

だがそれでよかった。着弾の影響で炎が燃え上がる。赤色の炎が襲うのは機体だけではない。リーパーの上部座席に座した操縦手も同様だった。

「アアアアアアアァァア!」

操縦手が苦悶の声をあげる。生きたまま炎に焼かれるのは相当苦しかろう。ナインはほんの一瞬だけ同情した。

だが、それだけだ。俺は次に向かわなければならない。

と――。

《ナイン、聞こえているか?》

「あン?」

声は頭上から聞こえた。透き通ったそれはロクロのものだとわかる。

艦内の通信網を使って語りかけているらしい。

《こちらは艦橋を制圧した。昇降機を使って上に来るんだ。それと、本艦に搭乗中の帝国兵士諸君――》

新たに現れた兵士の攻撃をかわしながらナインは耳を傾けた。槍を翻すと数人の男が吹き飛んでいく。残った男に固く握った拳を叩き込み、怯んだところを短く握った槍でもって足を切り裂く。

ロクロに言いたいこと訊きたいことはいくつもあったが、この通信は一方的なものだということをナインは経験から知っていた。文句を言うつもりならば艦橋で直接言うほかないだろう。

《当機のコントロールは既に奪取した。空の旅の安全のため、余計な行動を起こさぬようにお願い申し上げる》

格納庫に繋がった通路の隔壁が次々に閉じていく。ほんの一瞬でほとんどすべての隔壁が閉鎖された。これでもう帝国兵の増援は望むべくもないだろう。どうやらロクロは本当に艦橋を制圧し、輸送艇の制御を得たらしい。

「どんな魔法を使ったか知らないけどよ」

幾人もの兵士がこちらを見ている。ナインの視線と、もたらされた情報に動揺しているのだ。

ナインの目には変わらず闘志がみなぎっており、近づけばその手の槍が牙を剥く。恐るべきことに、この場の全員がそれを理解していた。

だからナインは悠々と歩いて行くことができたのだ。

人員輸送用の昇降機に乗り込んでも、彼らは見送ることしかできなかった。

10.

ナインが一定の位置を超えるごとに背後で隔壁が閉じられていく。輸送艇内部の地図は一切頭の中に入っていなかったが、閉じられていない場所を進むだけで艦橋に近づいていくことがわかった。隔壁はロクロが操作しているのだろうが、言葉もなく導かれる様子は妙な気味の悪さがある。それでも敵に襲われないのはありがたいことではあった。

やがて他よりも大きな扉に辿り着いた。彼女が近づくだけで黒い金属製の扉は左右に開いた。

「……よぉ」

「いらっしゃい、よくきたね」

まるで自分の家であるかのように、アウラの女は美しく微笑んだ。

周囲に目をやると艦橋の制御を担っていたであろう帝国兵たちが床に倒れている。いずれも矢が突き刺さっていたり、肉を切り裂かれていたりと種類は様々だ。ただ一様に血溜まりを床に作っているのが共通点ではあった。

艦橋は広い。機械の群れがなければ。上下左右、あらゆる場所から機械が生えている。そのような印象をナインは覚えた。いずれの機械も光を放っており、画面が揺れ動いていることから、多くの部品が輸送艇の飛行を支えているのだということがわかる。

機械の群れを避けてロクロの元に辿り着く。彼女は一際大きな機械の前に立っていた。複数の画面が嵌められており、いくつものボタンが並んでいる。素人では理解できるとは思えない。帝国の兵器に慣れ親しんだナインにとっても輸送艇の制御機械は意味不明なモノの塊だった。

しかし。

「お前、それは――」

機械の一部に、『なにか』が刺さっていた。それは黒い正方形の塊だったが、大きさは手のひらを少し上回る程度のものであった。黒い箱の周りには、青や赤のラインが幾何学的に走り、淡く発光しているように見えた。デザインから周囲のものとは全く違うことはわかったが、しかし機械に接続されたそれは、不思議と自然なもののように見える。まるで最初からこういう風に使用されるのを期待されたように。

「ああ、これか? これはアラグの遺物だよ。こういう状況に陥った時、とても役に立つんだ」

「そいつで制御してんのか?」

艦橋の全要員を殺害しておきながら、輸送艇の飛行はほぼ安定しているように見える。

アラグ帝国。古代に存在したと言われる超先進的巨大国家。ガレマール帝国においても技術研究などが行われていたことは知っている。

が、懲罰部隊としてはほとんど関わりがなかった。魔導兵器研究の応用について参考としている、くらいが精々の知識だ。名家の出であったスリィならなにか知っていたかもしれないが、今では確かめようがない。

しかしロクロのようないち冒険者がそのような遺物を持っているとは。かつてアラグが存在した、アルデナード小大陸の冒険者ならではといったところか。

あるいはいずれは自分もアラグの遺物と関わる日が来るのだろうか――?

「その通り。この箱がほとんど全ての作業を代行してくれる。だから今やこの輸送艇はプライベート飛空艇となった。どこへでも飛んでいけるよ」

今のところは少し先の輸送艇を追っているけれど、と彼女は艦橋前方の画面を指し示した。スクリーンには暗い空が映っている。下方には白い雲が海のように広がっていた。だいぶ小さいが、前方には黒い塊――輸送艇が飛行を続けているのがわかった。

どうやら異常はなさそうだ。一時はどうなることかと思ったが。

「で、結局俺たちはどこへ向かってんだ? あいつの言ってたカステッルム・アッキピオであってんのか?」

「ああ、それなんだけど。どうやらさほどの遠出ではないみたいだ。アッキピオの位置はイルサバード大陸ではあるものの、ガレマルドほど遠くはない。おそらくギラバニア方面を支援する目的の補給拠点だ。残り一時間ほどで到着予定」

「そこに何かがあるってわけだ。んじゃ、時間があるんなら本来の目的を果たそうじゃねえか」

無論、艇内におけるアウレリアの位置についてだ。今や輸送艇は制御下にある。詳細な仕組みは理解できないし、しようとも思わないが、ロクロなら艦内の情報が手に取るようにわかるだろう。

彼女はナインの言葉に頷いた。赤い瞳には真剣な色が滲んでいる。

「わかった、調べて隔壁を操作する。開く隔壁に従って進めば大丈夫なはず――」

手元の制御盤を操作し始めた瞬間だった。

ナインは僅かな違和感に気づいた。

前方の巨大なスクリーン――今は暗い空を映した画面に、至極小さな影が動いた、ように見えた。

「……あン?」

ナインは緑の目を細めた。声に気づいたのかロクロも同様にスクリーンを見つめる。二人の違和感は次第に大きくなっていく。

豆粒のように小さかった影はやがて縦長のシルエットを露わにしていく。縦長の円筒形……それに小さな羽がいくつもくっつき、羽ばたいているように見えた。下部には二本の細長い脚が生えている。

「魔導ジャガーノート?」

ナインが正体に行き着き、名前を口にした。それは魔導兵器の一つだ。浮行ユニットと歩行ユニットで構成され、機関砲を備えた航空機。速度自体は大したことがないが、飛空艇や飛空戦艦よりも小回りが利き、分隊規模の人員なら輸送可能なため揚陸艇としても使われる。帝国軍の攻撃を空中から支援するために重宝される魔導アーマーの一種だ。

「どこから? 先行してる輸送艇か?」

前方を飛行している輸送艇から一機のみ射出された、ということだろうか。ジャガーノートの影はぐんぐん大きくなってきているから、おそらくそうだろう。後ろから追いついてくるはずはない。

「こっちのハイジャックがバレたかぁ?」

「そんなはずはない――艇内の機能を用いた全ての通信はこちらが牛耳ったはずだ」

「だとしてだ。ジャガーノート一機で何ができるってんだろうな」

機関砲を備えていたとしても、たった一機で輸送艇を仕留められるはずがない。何十機といた上でこちらが静止状態ならば万に一つもあり得ただろうが――こちらの方がずっと速い。すれ違いざまに機関砲を数発撃ち込むだけで、何もできなくなるはずだ。

しかし。

しかし、ナインの背筋には緊張感がみなぎっている。

戦場で培われた勘が、油断すべきではないと告げていた。

ロクロは角を傾げて考え込んでいる。なにかの可能性を考慮しているのだろうか。しかしナインには全くわからない。わからないが、何らかの嫌な予感だけは止まらなかった。

次第にジャガーノートのシルエットがくっきりと見えてきた。やはり一機だけだ。

ロクロは制御盤を操作している。何かの可能性を考慮したのか、ジャガーノートとの衝突を避けることを決めたらしい。ややあって機体はそれまでの軌道から逸れ始める。

――ほんの一瞬だ。

ほんの一瞬、敵機の影が揺らめいた。ナインは目を凝らしたが、スクリーン上では荒い粒子だけが流れており何も確認できなかった。もし実際にヴィエラがその目で見ていたなら、何かがわかったかもしれないが。

しかし、それが致命的だった。

やはり自分の目で確かめた方がいい、甲板上に出ようとナインが脚を動かそうとした、その瞬間。

聞こえたのは轟音だった。何かが炸裂する激しい音。それと同時に艦橋の二人を衝撃が襲った。

爆発だ!

叫んだはずの己の声が聞こえない。

ナインの戦場の記憶が一秒にも満たない速度で危険信号を発した。体はほとんど勝手に動き、床に留まるように動いた。あらゆる機械の破片が吹き飛び、鋭利な刃が彼女たちの肌を切り裂いて血を流させた。痛みはあるが、大した傷ではないと判断する。

急速に耳に音が戻ってくる。機械が破壊されそこかしこから炎が上がっている。一瞬だけ煙が充満していたが、すぐに消失する。スクリーンの半分ほどが吹き飛び、そこに穴が開いていた。風がびゅうびゅうと音を立てて吹き込んでくる。

遅れて再び爆発と振動。まるで爆薬でも使われたかのような衝撃が艦橋を襲った。さっきのジャガーノートの体当たりだろうか……?

二人は立ち上がった。

ほとんど同時に、穴から人影が滑り込んでくるのを見た。

軽やかに。

密やかに。

優雅にも見えるその影は、非常識な搭乗口から乗り込んできたのだ。

速度を殺すように突き出して滑る足先から、赤い火花が散る。そして煙を上げながらそれは立ち上がった。

「関係者以外搭乗禁止のはずなんだけどね」

ロクロが軽口を叩き、ナインはそれに呆れた。

こんな時まで馬鹿なことを言っていないと死ぬのか?

橙色の炎に照らされた人物は――その女は黒の鎧を着込んでいた。エオルゼアで見かけるものではなく帝国製の鎧だが、一般の兵卒が着るものとは程遠い。まるで装備した者を拘束するかのように全身を覆い、肌の露出は一切ない。顔も、鎧と同様、機械のような仮面に覆われている。その正面には一つの赤い瞳が象嵌されており、ロクロとナインをじっと見つめていた。

背中に流れる一束の金髪、そして細いシルエットだけがその者を女と思わせていた。

「…………」

女は何も答えない。背丈はさほど大きくなく、人形のごとくその場に立っているだけだ。答えるべき口が存在していないようにすら思えた。しかし右手に握った細長いガンブレードは二人に向けて握られていた。仮面の赤い単眼は表情を湛えていなかったが、敵意だけははっきりとわかった。

――単眼が、暗闇と炎の狭間で、鬼火のように揺らめく。

「くッ!」

ナインが制御盤を飛び越える。瞬間、斬撃が彼女を襲った。

クソ重てえ!

人ではなく巨人を相手にしたかのようだ。ナインは槍を高速で抜き、女の斬撃を防いだものの、腕に痺れを覚えていた。

肉薄したナインよりも小柄だというのに、その女が繰り出す攻撃は異様に重たい。

二撃目。

斬撃の軌道を読んで防ぐが、やはり重たい。その衝撃を殺すことに手一杯で、反撃に転じることができない。

三撃目。

反応はできたが力で負けている。己は足を動かしていないのに、体が数歩後ろに滑るのを自覚した。

刃が再び翻り四撃目――速い!

その速度は反応できない!

緩急を付けられ呼吸を乱された。目が刃を追えても体が追いつかない。単眼が妖しく光りながら収縮し、ナインを見つめる。

「ぐッ……うおおおおおおお!?」

横薙ぎの一閃。防御は間に合わない。彼女は必死で足を動かした。

刃がナインの胸の辺りを斬りつけ、宙に赤い血液が散る。

暗い赤色の単眼が収縮し、己が振り切ったガンブレードを見つめる。

手応えのなさを感じているかのように。

「いっ……てぇなコラ……」

ナインはその二足で立っていた。戦闘装束を己の血で染めながら、仮面女を睨みつけている。出血量は決して少なくないが、致命傷ではなかった。

防御が間に合わぬと判断したナインは咄嗟に後退したのだ。完全な回避には間に合わなかったものの、斬撃の威力を減じることには成功していた。

仮面の女は再び細く長いガンブレードを構え、切っ先をナインに向けた。勢いを乗せるために膝は深く沈み込み、キュイィ、と不可思議な音が聞こえる。姿勢の移行は恐ろしいほど正確かつスムーズで、教本通りの姿勢を取る。まるで人の形をした機械のようだった。

――太刀筋まで機械じみていやがるしな。ナインはそう感じていた。全身を覆ったあの黒鎧、他の帝国製装備からは外れた設計と姿をしている。魔導機関の補助を得ているのは間違いない。

ナインも再び槍を構えた。致命傷は避けたが負傷はいかんともし難い。失われた血液のせいで、本来のようには体に力が入らない。

だとしても戦う以外の選択肢はない。

逃げない。

目の前の敵は殺す。

殺せないのであれば、己が殺されるだけ。

それがナインの生き方だった。

ひゅっ、と風切り音。

肩越しの音を確かめるより先に高速で飛来する矢が、鎧の女に襲いかかる。

「ロクロ!」

女は突撃体勢を崩し、ガンブレードを振るった。連続で射られた三本の矢を刃で叩き落とす。その動きは鮮やかだ。

完全に気配を消して、短弓で矢を放ったアウラの女は実に残念そうな表情を浮かべた。だが敵の隙を見逃すナインではない。防御のために剣を振るった瞬間、金属床を蹴っていた。

力んだことで収まりかけていた出血が再開し、ナインの軌道を彩るように、空中に血液がばら撒かれる。だが彼女はそんなこと知ったことではない。やるべきことはこの槍を突き出し、敵の胸を貫くこと。

敵を殺す。己の役割はそれだけだ。

そのために彼女の技は磨かれてきた。

そのために彼女の命は使われてきた。

この瞬間、ナインは一発の弾丸と化していた。

誰にも止められない。

「――っぅらああああああああああぁぁぁッ!」

はずだった。

背筋を凍らすかのような甲高い金属音。艦橋にいる人物全員の耳を貫く音だった。

必殺の一撃は驚くほど簡単に。

決死の突撃は驚くほど単純に。

長剣によって止められていた。

ナインの顔が驚愕の色に染まっている。目は見開かれ、手が震える。

何か魔法でも使ったのではないか、と現実逃避の思考を脳が駆け巡る。

だがそんなことは起きなかった。

単純に敵の腕が冴えていただけ。

正確無比かつ精緻な動きで隙を潰しただけ。

その速度に反応できなかったヴィエラの戦士がいたというだけの話だった。

ガンブレードに阻まれた槍はそれ以上、一イルムも動かない。それどころか押し返されつつあった。

額から汗が流れる。紅色の単眼がナインの顔をじっと見つめていた。

「てめえのツラは気味悪ぃんだよ……!」

毒づいてみるものの状況は改善されない。

仮面女が再び力を込めた瞬間。

矢が飛来する。狙いすました一撃だが、鎧の兵士は後退することで回避した。

ロクロの攻撃は正確だ。敵が体を動かす瞬間に着弾するように計算され尽くしている。タイミングとしては最高であり、彼女の観察眼と力量に舌を巻く。

だがそれでも矢は命中していない。単眼はしっかりと矢の飛来する速度と軌道を読んでいる。

あるいは自分が下手を打っていなければ。

ロクロ単体で戦えば別の戦術も取れたかもしれない。前衛の自分が足を引っ張っている自覚はあった。

だが悔いたところで現実は変わらない。前衛としてやるべきことを必死に果たすだけだ。

剣と槍は離れ、再び両者は睨み合いに戻った。

単眼は無機質にナインを捉えたままだ。何を考えているのか、全く読めない。

「……定刻」

実に。

実に色のない声であった。

あまりにも感情がこもっていない。

目の前にいたナインですら、仮面の女が声を発したということにしばらく気づけないでいた。

そしてその声は、不自然なほど雑音にまみれていた。不愉快なほどに雑音が満ちていた。

「あ?」

「現状における任務の達成は困難と判断。現況を保留、第二段階への移行許可を求む」

女の言葉に答えるように、わずかにノイズのような音が聞こえた。内容は聞き取れない。

「確認」

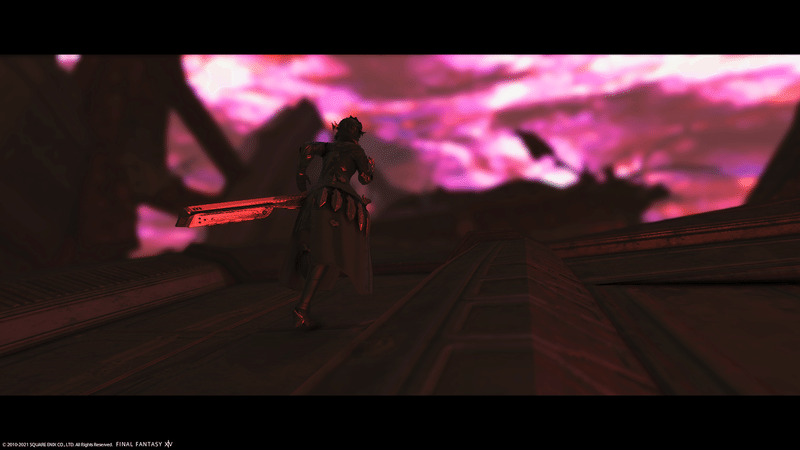

言うが早いか、黒鎧の女は後ろへ退いた。単純に後退したのではなく、思い切り床を蹴った。背後へと跳躍した先には……自らがぶち抜いた穴がある。その先は当然ながら夜闇に包まれた空がある。女は迷わずに空中へ飛び出したのだ。

「野郎ッ!」

ナインはその姿を追う。吹きすさぶ風に耐えながら穴から外の様子を窺う。目下の雲に向かっていく影はない。左右を確認すると……いた! 輸送艇の機体にワイヤーと繋がった杭を打ち込み、移動していく女の姿が見えた。

腕から伸びた二本のワイヤーの助けがあるとはいえ、鎧の兵士は苦もない様子で輸送艇の装甲を移動していく。黒いソルレットには吸着用の装備でも仕込まれているのだろうか?

「ナイン、怪我は?」

制御盤の方からロクロが訊いた。

「大したことねえ!」

風に負けぬように大声で叫び返す。

嘘ではないが、真実でもなかった。脳内物質の分泌は減ってきており、胸の傷が痛みを声高に主張し始めている。

だが無視はできる。戦場のことを思えば、こんなもの怪我のうちにも入らない、と自分に言い聞かせる。腰の小収納から軟膏と包帯を取り出して応急処置を始めた。

「怪我してるところ悪いんだけど追えるかな?」

「当たり前だ!」

俺が追わなければ。

ロクロは制御盤から離れない。艦橋の扉の一つが開かれ、ナインはそちらを目指して歩き出した。横目でロクロを見ると、制御盤を操作し続けていた。

思えば警告を告げるような音が何度も何度も鳴っている。それも一箇所だけではなく艦橋のそこら中から聞こえてくるのだ。

「大丈夫か?」

「実はそんなに大丈夫でもなかったり。ほら、あの子が斬新な相乗りしてきただろ。あれが良くなくてさ。それと魔導兵器に爆薬でも積んでたのかね、衝突されたのがひじょぉぉぉうに良くない場所だったらしく……機体が高度を落とし始めてる」

「つまり?」

「当機は緩やかに、地上に向かって落下を始めております」

さすがのナインも生唾を飲み込んだ。

輸送艇が、墜落する。

そいつは最悪だ。

下が陸地なのか海上なのか、ここでは判別がつかないが、決して良い結果にはなるまい。

「任せていいんだな?」

「まあ何とかするよ。だからきみは彼女を追うんだ。機体を制御しながらだけど、位置を特定して隔壁操作で案内する。多分アウレリアか、やっこさんの持つ積荷が目的だろう。彼らがなぜそこまでして『アーティファクト』とやらを欲しがるのか――あとでじっくり話し合おうじゃないか」

そうだな、とつぶやいてナインは艦橋を出た。

いずれはロクロにも話さねばならないとは考えていた。訊かれないから答えなかったが、自分の過去に触れられるのが好ましくなかった。

だがここまでの危機に追い込まれるとは思っていなかった。

状況は俺が当初考えていたよりも深刻だ。状況を構成する要素が複雑に絡み合い始めたのをナインは感じていた。少しでも謎が解けるように、自分が持っている情報は提供しなければならない。

あの女に追いついてぶっ殺したら、必ず。

11.

走るために足を運ぶたびに胸の傷が痛む。鎮痛作用のある軟膏と巻いた包帯のおかげで大した痛みではないが、細く小さな針を並べた拳を何度も叩きつけられるかのような感覚は彼女を大いに苛立たせた。これなら敵と遭遇して脳内麻薬を分泌させた方が気が楽だろう。

輸送艇の通路を走りながら、ナインはルートが変わったのを感じていた。

艦橋を出て五分ほど経ったころから、隔壁が急に進行方向を変え始めた。ナインは疑問を言葉に出したがったが、答える相手はいない。ロクロに対してこちらの声は届かない。

《ナイン、目標が急速に移動中だ。速すぎて映像では捉えられないけれど……おそらく目的を達成して脱出しようとしている》

などと考えているうちにロクロが機内放送で情報を伝えてきた。隔壁が次々に開いていく。ナインは走る。

「逃がしゃしねえぞ」

負けっぱなしは気に入らねえ。

追いついて、ぶっ殺して、勝つ。

それしか考えていない。具体性は欠片ほども存在しないが、三つの言葉がナインの体に力をみなぎらせた。

やがて通路は行き止まりに辿り着く。壁にはタラップが打ち込まれており、その部分だけが高い天井となっている。上部にはハッチが付いており、ロクロの操作によってか、自動的に開いて夜空が顔を覗かせた。

気合を入れて登る。

甲板上に出ると強風に煽られて倒れそうになる。

ロクロが甲板に案内するということは、輸送艇の機能で何らかの防風対策が取られているのだとは思う。でなければ立つことすら難しかっただろう。

周囲を見ると思った以上に輸送艇が損傷を受けていることに気がついた。側面からはもうもうと黒煙が立ち上っているのが見える。そちらの空がわずかに明るいところを見るに、炎もまだ消えてはいないようだった。

観察しながらなんとか姿勢を維持していると強風にも慣れてきた。その矢先であった。

「……来やがったな、機械野郎」

十ヤルムほど先で、閉じられたハッチの扉が吹き飛んだ。そこから飛び出た影が一つ。

機械女は左脇に人間――アウレリア・ゴー・タキトゥスを抱えていた。やはりロクロの予想通り、アウレリアと彼女の持つアーティファクトが目的だったらしい。帝国の軍服を着込んだアウレリアはナインを見て眉をしかめた。己の目的のために利用しただけの冒険者が、こんなところまで追ってきているという事実を確認して驚き、苦々しく思っているのだろう。

「待機状態」

ノイズまみれの声。単眼はアウレリアを甲板に降ろして立たせた。彼女の命令を待つかのようだった。

「障害は排除しなさい」

「任務受諾」

背中にマウントされていたガンブレードを取り出す。機械のように無駄のない動きで戦闘の構えを取った。

「いいねえ、俺ももっかいやりたかったんだ。存分に殺し合おうじゃねえか」

ナインも槍を構えて切っ先を向ける。

相変わらず槍を握る力は本調子ではない。

しかし、それでも。

己を下した相手と再び戦えることには喜びを感じる。

殺す。

勝つ。

思いを胸に重心を低くする。いつでも前に飛び出せるように。

二人の視線が交錯し、間に重圧が満ちていく。

――一際強い風が吹いた。

「ッッ!」

二人は甲板を蹴って飛び出した。ほぼ同時だ。

ガンブレードの一撃と斧槍の一撃が交差する。一度、二度、三度。甲高い金属音と火花を散らして打ち合った。

四度目の打ち合いは最も激しく。互いに反発して距離が開く。それを利用してナインは槍を大きく円を描くように回転させる。普段持つ部分よりももっと下。石突の近くを握り、思い切り振った。遠心力が加わり、斧槍が大きな弧を描く。

「…………!」

単眼女がガンブレードの切っ先を甲板に向けた形で、刃の波濤を防ぐ。体の芯が痺れるほどの甲高い金属音。しかし彼女は確かに刃を受けきった。その姿勢は崩れることはなく、力に押されることもない。赤い機械の瞳が収縮する。

単眼は急激に力を込めた。ガンブレードが一気に槍を弾き、ナインの体勢が崩れる。

接近か、あるいは――。

槍が弾かれたのを見、ナインは後退しつつ敵の行動を思考する。

ここで初めて。

単眼は己の得物であるガンブレードの引き金に指をかけた。それを見逃すナインではない。

ガンブレードの機関部、弾丸が込められている部分から青い炎が迸る。引き金が引かれると排出口から薬莢が飛び出る。

帝国式剣技が来る!

凄まじい速度で剣が振るわれ、空中に巨大な十字が描かれる。ガンブレードを操る将校たちがターミナス・エストと呼ぶ技――空中に描かれた十字が炎で実体を取り、そして、高速で前進する。青燐の炎がナインに向かって襲いかかる。

「ぐ、ぅッ!」

艦橋では使ってこなかったパターンだ。しかし敵の得物がガンブレードであること、そして今回の戦場は障害物のない甲板であることを考慮し、帝国式剣技を用いてくるのは予想していた。だからこそ距離を取り、必ず『それ』を使ってくると確信していた。

だが、あまりにも速い。帝国軍の兵士であった時代にもターミナス・エストを使う人間は何人も見てきた。軍学校で帝国式剣技の一つとして叩き込まれるというのは知識として得ていた。だが、ここまで速く宙に描いて見せるのは見たことがなかった。

青燐の炎は受けられるものではない。槍で防ごうものなら科学反応の炎で全身を焼かれることになるだろう。ナインは左右どちらに避けるのかほんの一瞬だけ考え、実行に移した。

――すなわち、上である。

彼女は跳躍した。ヴィエラの長い脚で存分に力を稼ぎ、宙へと舞った。

右でも左でもない。どちらに行こうと単眼は反応し、その刃を叩きつけてきただろう。ナインの行動は全くでたらめだ。たとえ槍術士と言えどこのような戦術など存在しない。あるいはクルザス地方における竜との戦いで磨かれた『竜騎士』の業であれば、これも一つの定石であったかもしれないが。

ナインのこの跳躍に磨かれた技などというものは存在しない。非常に奇矯な行動としか言えないものだ。

だからこそ。

ゆえに。

単眼は反応できなかった。

十字の上空に飛び出たナインが跳躍の勢いを利用して加速。槍の穂先が単眼女に向かって突き出される。左右どちらに敵が跳ぶかで判断を保留していた単眼仮面にとって、予想外の行動であった。彼女は動けず、機械の瞳が収縮と伸長を細かに繰り返すのみ。

穂先は急速に鎧に迫る。単眼は身を捩らせて回避を試みた。

「てめえの動きはぁぁ!」

ナインの槍は喉を狙っていたが、さすがに空中からの攻撃とあっては狙いは上手く定まらず、単眼女の回避もあって左肩のあたりに逸れてしまった。しかし、命中はしている。槍は力任せに突かれ、火花を散らしながら黒鎧の装甲を削り取る。

「教科書通りすぎんだよォ!」

甲板に着地したナインは口を大きく開いて笑う。肉の感触はなく、体までは命中させられなかったのだと思われた。だがそれでも命中は命中、一撃は一撃であった。意趣返しに成功した喜びが彼女の顔には満ちていた。

「零号!」

離れた場に立つアウレリアが叫んだ。心配の滲んだ声であるが、どちらかというと単眼女ではなく自分の身の心配をしているように聞こえた。

「損傷軽微」

「早くそいつを殺して!」

「つれねぇな、サラ。俺はあんたから報酬を一ギルだってもらってねえってのによぉ」

「……任務変更、受諾」

わずかに間があり、単眼女が雑音にまみれた声をあげた。間の長さからどこかと通信をしているものと思われるが――。

と。

突然、単眼は踵を返した。

「あぁ!?」

目にも留まらぬ速度で走る。

「逃げんなコラ! 俺と最後まで戦え!」

ナインは遅れて単眼を追うが、全く追いつけない。単眼は呆然とするアウレリアを抱き上げて走る。重量は増えているというのに、甲板に接地する足の速度は異様だ。左足がついたかと思えば消え右足がつき、そうかと思えば左足がついている。視認するのも難しいほどだ。

それでもナインは追う。再び逃げられてなるものか。獲物は絶対に殺さなきゃいけない。ここで逃せば、アウレリアとアーティファクトが再び彼女の手から逃れることになる。

しかしナインの思いと裏腹に、現実では二人の距離はぐんぐんと開いていく。

そして。

奇妙な風を切る音が聞こえた瞬間、甲板が大きく揺れた。ナインは体勢を崩してその場を転がる。

「んだぁ!?」

同じ轟音が二度、三度と聞こえてそのたびに甲板が揺れる。

これは……。

「……対空砲火か!」

制御を失いつつあった輸送艇だが、ついに帝国の対空砲火が届く領域まで接近していたらしい。輸送艇内に大量の魔導兵器と兵員を搭載し、それを人質にしていたが――帝国軍にとっては不要と判断されたのだろう。

そんな中、一機の魔導ジャガーノートが前方より飛来。単眼女は跳躍し、小型機の搭乗口を掴んだ。そのままジャガーノートは後方へと抜けていく。もはやナインが追いつける速度ではなく、完全に逃走を許してしまった。

クソ!

ナインは握った拳を甲板に叩きつけた。

単眼女には戦場からの離脱が指示されたに違いない。帝国軍にとっては兵員や魔導兵器よりも、アウレリアの持つ『聖剣の欠片』こそが重要だったのだ。どのような通信手段を用いたのか定かではないが、輸送艇の制圧を知らせる放送後にアウレリアが救援を要請、あの単眼女が単身で彼女を救出し、確保。目的達成後に脱出、そして――。

「輸送艇は火の玉になって落ちるってか」

最初にジャガーノートをぶつけられた時より増えた黒煙。見ればあらゆる場所から炎と煙が上がり、夜空の中で飛空輸送艇の周囲だけが赤々と輝いている。それはどこか命の終わりを思わせた。

甲板のいくつかも爆発で吹き飛び、金属の破片や視認できないほど細かな部品が空に流れていく。

「お客さん、そろそろ終点みたいだ。まだお乗りですか?」

ハッチの一つが開き、アウラの鮮血色の瞳がこちらを覗いていた。

「おう……」

「当機は既に制御不能に陥っており、お客様の安全を確保できない状態となりました。ですので、お客様各位においては自力での生存を努力していただく方針に変更いたします。快適な空の旅をご用意できず、まことに申し訳――」

「やめろ、うぜえから」

ロクロは穴から這い出て何かを投げて寄越した。

それはナインにとって馴染み深い背嚢型の装備だった。

「……落下傘」

「次はスリリングな空の旅をご提供するよ」

続く。

次:

感想・拍手などを投げ入れる箱(匿名可能・note登録不要):

サポートいただけると執筆速度があがります。