FFXIV Original Novel: Paint It, Black #6

前:

まとめ読み:

14.

███████████████████████████

███部隊インパヴィダス██████████████████████████████████████████グリュシュカ

飛空戦艦ミマス████████████

████████████ナイン█████████████

████████五十四年霊五月二十四日

まるでコロッセオだ。

飛空戦艦の窓から眼下を覗いた彼女はそのような感想を抱いた。

地上には巨大な街がある。そこは土を固めて作った巨大な外壁に囲まれている。砂色の外壁は周りから攻め入ろうとする敵を拒否するように街を守っていた。一定間隔で尖塔が突き出ているのも外敵への注意を払うためだろう。

円形の巨大な街は最初に抱いた感想の通り、闘技場を思わせた。かつてダルマスカ領で似たようなものを見た。実際のところ闘技場は『元闘技場』でしかなく、侵略戦争の過程で大部分が破壊された廃墟に過ぎなかったのだが。レジスタンスたちは隠れ家の一つに使っており、ナインも何度か訪れたものだった。

かつては闘技の選手同士が戦い、しのぎを削っていた闘技場。眼下にある城塞都市はナインの過去の記憶を刺激した。

「セブンティワン、あの街は?」

「へえ隊長。あれがグリュシュカ、『聖剣を抱く街』でさぁ」

「聖剣?」

「中央に一際でかい塔が立っておりますでしょう?」ナインは再び街を見た。中央には確かに塔が見え、言われてみれば剣のように見えた。上部の皿のように広がった部分が鍔で、細った先端が柄なのだろう。「あの街は古い時代から、天より降りし剣が周囲の人と動物を守ったと言いやす。あの塔は神からの贈り物だそうで」

セブンティワンは元冒険者だ。彼は長く旅をしてきた経験から、あらゆる地域についての知識があった。グリュシュカ――今回の作戦地にも詳しい。何十年も齢を重ねたララフェルの男だったが、身のこなしは軽やかで、抜け目ない。喋り方や飄々とした様子からどこか信用できない雰囲気もあったが、それが一種の処世術なのだと理解していた。

「妖異を召喚するとか聞いたんだが」

「へえ、その通りで。グリュシュカは昔から異界ヴォイドから妖異を召喚する研究が盛んでやした。どうも『聖剣』の影響で地脈がどうとかで異界との境界が曖昧なんだとか。街ん中にある闘技場では妖異闘技の見世物が有名でさあ」

グリュシュカは反乱を起こした勢力の一つだった。イルサバード大陸の中では帝国の属州となってまだ日が浅く、帝国の支配体制も整い切れていない間に、何の偶然があったのか、反抗勢力が力を付けてしまった。

とはいえ――。

「飛空戦艦を差し向けるほどかねぇ」

ガレマール帝国の興味は西方にある。蛮神根絶を掲げ、イルサバード大陸のほとんどを手中に収めた帝国はエオルゼアの侵攻を繰り返していた。反乱が発生すること自体はともかくとして、大陸内での侵略戦争ではほとんど負けなしであった帝国が、アラミゴ以降のエオルゼア侵攻には失敗し続けている。

『漆黒の王狼』と呼ばれた賢将ガイウス・ヴァン・バエサル軍団長もエオルゼアの侵略に失敗し、生死不明だという。それらの事実が軍部の神経を逆撫でしているのだろう。末端であるゆえに事情までは耳に入らぬが、ナインは帝国軍が余計に躍起になっているように思えた。

「グリュシュカは巨大な防壁に囲まれているわ。もちろん本隊も防壁の攻略を進行中だけど、わたしたちみたいな降下に慣れた部隊が適任なのはわかるでしょ?」

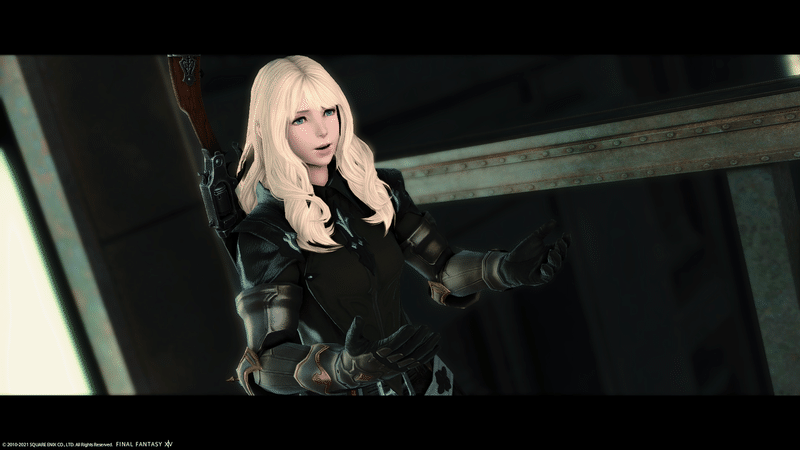

「スリィ」

扉を抜けてやってきた少女の名を呼ぶと、彼女は金の髪を揺らして微笑んだ。

グリュシュカの反乱軍は城塞内の帝国軍を殺害するか、支配下に置いたという。いかにしてそれを成し遂げたのか興味は尽きないが、問題は外壁を完全に封鎖した城塞の攻略難易度だった。

いかに航空戦力に優れたガレマール帝国軍と言えど、地上戦力を送らなければ占領はできない。人は空ではなく地に住むのである。

上層部としては空中から徹底的な爆撃を加えて街を焼くことも考えているらしいが、それよりも費用対効果の大きな手が選ばれた。

すなわち、懲罰部隊を降下させて内と外から同時に攻撃するのだ。

今回の作戦においてはインパヴィダスは作戦の要になる。上官であるルフスから話は聞いたが、まさか懲罰部隊が飛空戦艦で輸送されることになるとは。これまでの小型の魔導飛空艇とは違って破格の待遇だ。囚人たちの言う『地獄への降下』は格納庫にぎっしりと詰められていきなり放り出されるのが常だったが、現在は休憩室で時間を待っている状態だった。

落ち着かねえな。

普段の扱いに満足しているわけでもないし、あれが快適というわけでもない。だが、こうやってゆとりのある空間で柔らかな長椅子に座っているとそわそわしてくる。室内に設けられたスピーカーから穏やかな音楽が流れる。帝都で流行っている古典音楽だろうか。答えを知る者はここにはいない。あるいは教養のあるスリィなら何か知っているかもしれないけれど。

「いつもと何かが違う」というのは、ここまで気持ちの悪いものだったのか。とにかく、こうやってくつろいでいる間は、このあと外に放り出されるということを実感するのが難しかった。

居心地がいいはずの場所で、居心地の悪い時間を過ごした。

定刻が近づいたことで、囚人たちは格納庫まで移動することになった。通路を歩いて移動する。飛空戦艦は他の機体と比べて内部の空間が複雑に入り組んでおり、彼らは迷いそうになった。そんな様子を見てスリィは笑っていた。

けらけらと笑う少女が飛空戦艦の内部構造に詳しくなければ、彼らは遅刻していたに違いない。途中で遭遇する本隊の兵士たちは、懲罰部隊を冷ややかな目で見ていたが、この時の彼らは構う様子を見せなかった。

到着した囚人たちは背嚢を慣れた手付きで装備していく。

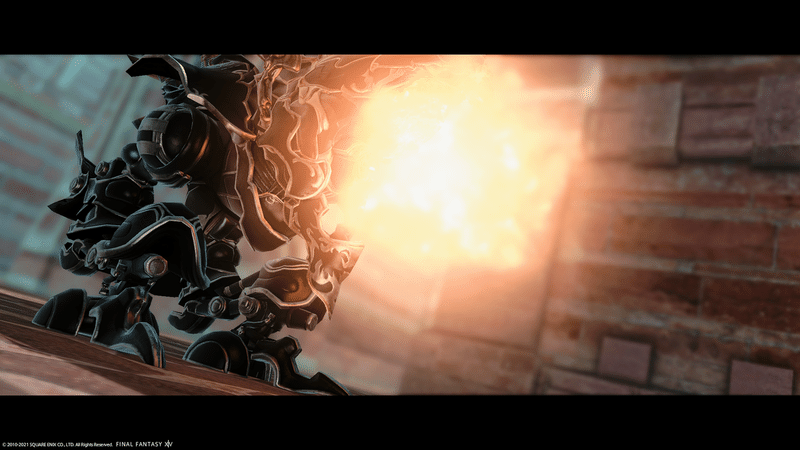

格納庫は本当に広い。魔導兵器を大量に輸送することができるように設計されており、魔導リーパーやヴァンガードだけでなく、巨大な人型兵器であるコロッサスでさえ積まれていた。それらの兵器の周りには稼働可能な立体通路が組まれており、魔導技術者たちが整備を行っている最中だった。

インパヴィダスに割り当てられたエリアでは、既に降下準備のほとんどが完了していた。囚人のほとんどは手慣れた武器を手に取ったが、比較的新しい剣や槍、魔器なども用意されていた。カスカ議員の力が及んだのか、支援によって魔導アーマーすら支給されている。表向き懲罰部隊に最新式のものを支給するわけにはいかないので、型落ちではあったが。

しかしあまりの高待遇に気持ちの悪さを感じる。決して悪いことではないはずなのだが。

「こいつも降ろすのか?」

「ええ」ナインの疑問にスリィが答えた。「落下傘で大型の兵器を投下できるようにしたそうよ。魔導リーパーの操縦経験のある隊員を中心に乗ってもらうつもり。あとでナインも教えてもらったら? きっと役に立つと思うのだけれど」

「それはいいけどよ、この数字は何だ?」

長い指が示した先には白い塗料で『666』の数字が刻まれていた。デザイン自体は凝っているがお世辞にも趣味がいいとは言えない。

「こいつの名前は六六六号ス」

操縦手の一人、フィフティーンが歩いてきた。

赤毛のミッドランダーの男で、いつも遮光眼鏡をかけている。彼は元魔導技師だが、かつて所属していた工廠で勝手に機体を組み上げ、勝手に実験を行い、勝手に工廠を爆破したことで懲罰部隊送りになった。

魔導機械全般に詳しいようなので、リーパーについても任せていたのだが……。

「地獄に降下するおれらにはお似合いしょ?」

「縁起わりぃなあ」

「こんなとこにいて縁起もなんもないしょ? さあさ隊長、そんなことよりこれ見てくださいスよ、これぇ」

彼が手招きするのでナインは操縦席を覗き込んだ。反対側の脚立に乗ったフィフティーンが操縦桿の下部に位置するカバーを取り外す。そこはケーブルまみれだったが、間に無理やり押し込められたような部品が入っているのに気がついた。他と比べて明らかに『正規の部品』ではない、ガラクタのようなボードだ。

「これは?」

「姐御、こうするんスよ」

「姐御じゃねえ」

ケーブルの一つを取り外し、ボードに接続した。すると――。

「お前、認証鍵はどうした?」

魔導リーパーは起動し、青燐機関が機体を震わせている。だが、あるべき場所に認証鍵が刺さっていない。

「へへ、なくても動くようにしといたんス。これならいつでも遊べるス」

「バレたらぶっ殺されるぞ」

「いいスよぉ、どうせ死刑が延期されてるだけスしぃ」

「問題児ばっかだよ、全く」

立体通路上に立った男が声を張った。幕僚のルフスだ。

ほんの一瞬だけナインは焦りを見せた。今のやり取りが見られていたのではないかと危惧したのだが、そうではなかった。

「――定刻、インパヴィダス、降下準備を」

「おらお前らァ! 気合入れろ!」

「応!」

荒くれ者たちが声をあげる。

周辺の魔導技術者と兵士が眉間に皺を寄せる。

お行儀の良さなんてクソ喰らえだ。彼らは気に留めない。それよりも重大なものが目の前にある。

後方ハッチ上部の緑のランプが点灯する。

「グリーンライト!」

扉が口を開けた。

上空を飛ぶ猛禽の口から彼らは飛び出した。

落下。

空中へ身を投げると一瞬の浮遊感に襲われる。今まであったはずの『地面』が急に消失した感覚。唐突に足を付けておくべき地面がずっと先に遠ざかる。そんな感覚をナインは毎度のように覚えた。

囚人たちはナインよりも先に落ちていく。隊長が最後尾だ。空中で等間隔に並んだ彼らは、青空に浮かんだ帯にも見えた。

青空――そう、青空だった。雲はひとつもなく、澄み渡った空が広がっている。おかげで眼下の街がよく見える。

姿勢を制御すると、やがて頭部が地面に向かう。人間は自分が思っているよりも頭の重量が大きいというのは本当だ、と思ったものだ。目の周りを覆うゴーグルがなければ目を開いていられず、口元を覆うマスクがなければ呼吸も難しかっただろう。改良が重ねられる度に、彼らの降下は快適になっていった。相変わらず地上は地獄だったが。

先頭の集団が落下傘を開く。眼下には壁に囲まれた街が見える。全体的が砂の色に染まっている。しかし街のところどころからは黒煙が立ち上っており、そこが戦場になっているのは間違いなかった。

そして防壁の外部を睨むように駐留している黒い粒たちが帝国軍だ。彼らと協力して街を陥落させる必要があった。

やがて彼女の順番が来て、ナインは背嚢の落下傘を展開した。今のところ対空攻撃はない。彼らは空に対する攻撃手段の持ち合わせがないという情報は聞いていた。どこまで信用すべきかはわからなかったが、かつて相対した魔術国家ほどではないのかもしれない。あるいはこれまで飛空戦艦が攻撃されていないことから察するべきか。

落下傘を展開すると急激に速度が落ちる。ある種の衝撃によって彼女の体には負荷がかかったが、こんなものには慣れている。きのこの傘に似たそれは、風を受け止めてこれまでより緩やかに地面に向かって落ちていく。周りに指標となるべき建物などがないためにゆっくりに思えるだけで、実際はかなりの速度が出ている。囚人たちは手元のワイヤーを操って上手く速度を調節した。

俺は今、鳥になっている。

降下の度に思うことだが、すぐに打ち消される。

いいや、俺は落ちているだけだ。飛んでるんじゃない。

人は飛ぶことなどできやしない。

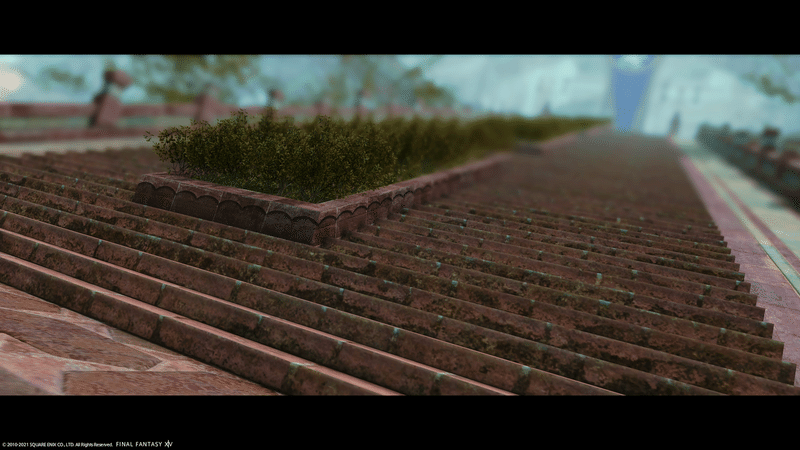

――やがて先頭集団が地面に着地していく。多くはグリュシュカにひしめき合うように立てられた建造物の屋根の上だ。

しかし地上が近づいてくるにつれ、街がかなり傷ついていることに気づく。レンガ造りの家は屋根から崩れ、内部を晒しているものが多い。おそらく飛空艇による爆撃や、臼砲によるものだろう。遠目に見れば美しさのある街だったが、こうして近くで見れば戦争の惨状が目立つ。

火災が起きているのか黒煙も大量だ。街の民間人はたまったものではないだろう。そんなことを考えながら、ナインは降下を終えて着地した。何らかの倉庫であったであろう建物の三階だ。

「インパヴィダス、集合」

最後の降下であるナインの居場所を先に降下を終えた囚人たちは把握している。隊長が背嚢を外して装備を解除している間に、彼らはすぐに集合することができた。

ナインは建物から飛び降りて、彼らと合流した。二両の魔導リーパーも無事だった。

「スリィ、地図」

「現在地はここよ」

懐から取り出した地図に赤い印が付けられた。

インパヴィダスの作戦目的は政庁だ。反乱軍の中枢である街の北部にあるグリュシュカ政庁を目指し、遊撃を行うのが命令だった。司令を出している連中を殺してしまえば一気に片がつく。

「壁の方はどうだった?」

「駄目。上から見てたけど相変わらず守りを固めてる状態よ。わたしたちが行ってなんとかなる相手じゃない」

「つうことは結局、撹乱作戦になるわけだ」

囚人たちは各々の武器を取り出した。隊長の号令を待っている。

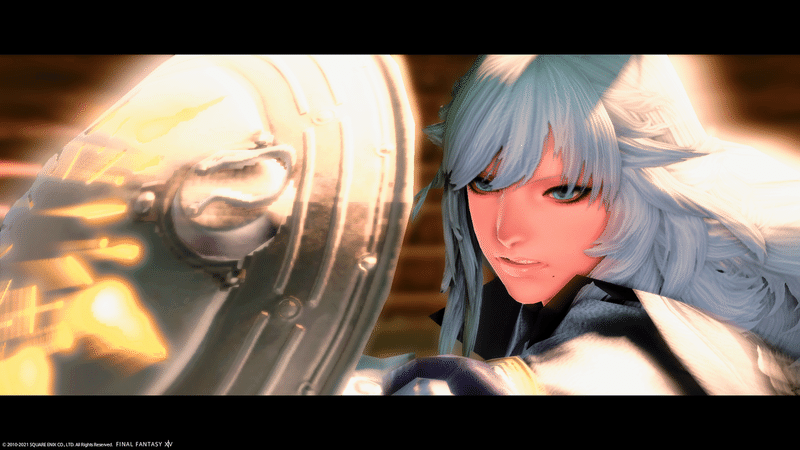

ナインは剣と盾を手に構えた。

空挺降下を見たグリュシュカの兵がこちらに近づいてくる気配がある。

「インパヴィダス、道を切り拓け!」

彼らは前進を始めた。

土色の建物の周りに露店が並ぶ。籠に果物や野菜がいくつか入っているのが見えたが、多くは地面に落ち、建物の瓦礫と交わっていた。そこらに転がっている死体の群れは果たして、露店の主だったのか、客なのか、あるいは全く関係のない通行人だったのか。

考えるだけ無意味だ、と彼女は胸中で呟いた。

インパヴィダスが降りたのは商業地区だ。緩やかな坂道になっており、過去は人通りの絶えない繁華街であったことだろう。

今は見る影もなく、崩れた建物、煙、炎によって破壊的な彩りが加えられているだけだった。あるいは血を流し、体の部位を失っている死体たちもまた街の装飾と言えるだろうか。

懲罰部隊は既に何人もの敵に攻撃を受けていた。反抗勢力が送り込んだか、あるいは自発的に見回りに来たのか、どちらかはわからない。彼らは軍隊というにはみすぼらしい――または『民間人のような』と表現するのが正しいだろうか――装備であった。手には立派とは言えない剣や、手製の槍が握られていた。しかも彼らは市内の帝国軍を相手にした影響なのか、いずれも手負いだった。負ける理由がない。

浅黒い肌の彼らは勇猛果敢に『帝国兵』であるインパヴィダスに襲いかかったが、これまで死線を何度もくぐってきた囚人たちにとって、彼らを排除するのは難しい仕事ではなかった。

難しい仕事ではなかったが……しかし、気持ちのいい作業ではない。おそらく相手は民兵だった。正規の兵士たちは外壁の防衛に回っているはずで、すぐにこちらに攻撃を仕掛けられる状態ではなかったのだろう。市内の治安維持を担当している民兵が何度も何度も囚人たちの前に立ちはだかった。

彼らの瞳に力はない。ただ目の前に敵がいるから襲いかかる。

それが帝国軍であるから殺そうとする。これまで相対してきた敵の兵士たちは瞳に力があった。かつてナインが見たアトルム王国の少年魔術師でさえ、瞳には炎を宿していた。

ダルマスカ・レジスタンスの人間にも同じものを見た。

それは怒りだ。

それは報復心だ。

ナインは民兵の首を刎ねる。

転がった首はこちらを見つめていた。瞳には変化がない。

「リーパー、バリケードを破壊しろ」

命令を下すまでもなく魔導リーパーの操縦手は向かっていた。他の囚人たちは建物の影に退避する。リーパーが火を吹くと、木で組まれた障害壁はバラバラになって吹き飛んでいった。

前進。

囚人たちと魔導兵器は二つの足で前に進んだ。空は晴れ、青空から陽光が漏れることなく差して石畳の地面に濃い影を描いていた。少し暑さを感じるくらいだ。ナインは褐色肌を濡らす汗を拭った。

「帝国軍」

「殺せ」

再び敵と遭遇。リーパーが口から火を吹く。先ほどと同じく民兵が多いが、今度は正規の兵士と思われる装備の人間も混ざっている。ナインが地を蹴って敵にぶつかる勢いで襲いかかった。盾で兵士の剣を防ぎ、すぐに右手に持った剣で反撃に転じる。囚人たちは民兵を相手にしていた。

「――何か、様子が……」

インパヴィダスには数少ないガンブレードの一つで兵士の斬撃を防ぎながら、スリィが呟く。ナインは声を聞いていた。

「スリィどうしたァ!」

「わからない! でも、なんだか――」

少女は言い淀んだ。目の前の兵士を斬り伏せると、すぐに新しい敵が現れる。騒ぎを聞きつけて駆けつけているのだろう。ゆるく湾曲した剣を突きつけられたが、ナインは盾で受け流し、外へ向かって強く弾いた。それだけで敵の体勢は崩れる。巨漢の胸を裂き、赤黒い血液が石畳にぶちまけられた。

ナインも囚人たちも奮闘している。敵の練度は高くなく、相手をしていてもそれなりに余裕を感じられる程度だ。

だが、確かに――。

違和感が、ある。

戦略家いわく、戦力の逐次投入は悪手だという。いくら市内の警備を担っているのが民兵だったとしても、このように散発的な攻撃を加えるのは最も打ってはならない手だろう。これは単純に民兵の練度が低いのか、あるいは。

あるいは何らかの策があるのか。

それに、懲罰部隊とはいえこちらは兵士である。素人レベルの相手が恐れもせずに立ち向かってくる様子が不可解だ。

再び後方から敵が現れる。今度はやや数が多い。インパヴィダスの人員を上回るほどの人数だった。

懲罰部隊は後方から攻め立てられるようにして前進する。攻撃を受けながら後退しているが、それが進行の予定ルート通りであり、まさしく後ろ向きに進んでいることになる。

やがて大きな通りに出た。相変わらず建造物はところどころ崩れ、街路樹は焼け焦げているが、これまでとは違う点があった。

大きな公園が広がっていたのだ。木々は焦げ、爆撃で吹き飛んだ遊具の残骸が見えるが、平時であれば市民たちの憩いの場であったことは想像に難くなかった。

「リーパー、全員が遮蔽物を確保したらカノンを撃て」

ナインが指示を出す。囚人たちは隊長の声を聞いて、それぞれ遮蔽物を見つけてカバーポジションに入っていく。

敵兵の波は一旦引いていた。だがすぐに先程の通りから出てくることはわかっていた。リーパーの操縦手が操縦桿を強く握り、砲口を通りに向けた。

その瞬間――。

「ガァァァァァアアアッ!」

獣の咆哮。

いや、違う。獣によく似ているが、もっと不快な雄叫びだった。

あまりの大音量に囚人の全員が耳を塞いだ。

ナインは咆哮の主を探して空を見た。

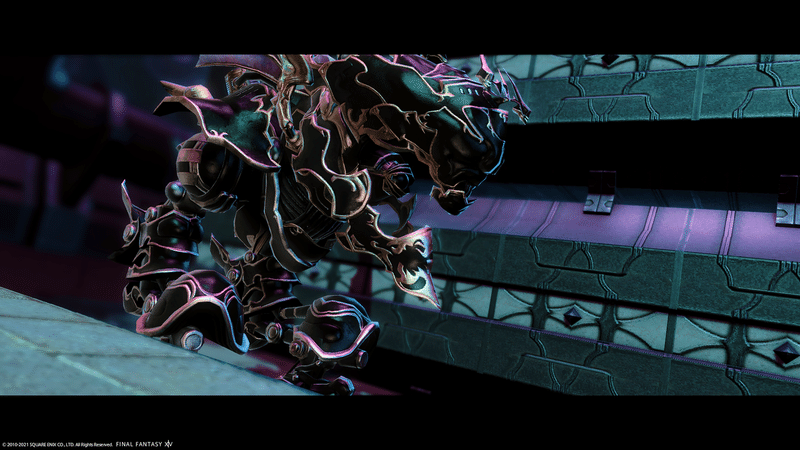

――白い獣が空に浮かんでいた。青空を背景にしてこちらに向かって飛んでくる。

シルエットは猛禽のようだが、形状を正確に捉えると全く鳥のようではない。

羽毛を持たぬ白い獣。両手は翼でありながら足は竜族のように力強く太い。尻尾も太く長いが、犬や猫のようなそれではない。剥き出しの肌とあわせれば、爬虫類を思わせる。それらの先端はいずれも毒々しい青色を纏っていた。

目はほとんどないに等しく、それでいて口には鋭い牙が並んでおり、剥き出しだ。醜悪と言って差し支えのない化け物が翼を羽ばたかせながらこちらに向かってきていた。

「妖異か!」

近づくにつれて獣が巨大であることに気がつく。翼の全長はミッドランダーの男を五人並べても足りないほどだ。太陽光さえ遮る影が囚人たちを覆った。

「ありゃアリオクだァ!」

セブンティワンが叫んだ。

妖異第十二階位において第五位に分類される大型の妖異だ。ナインたちはカバーポジションを捨てて退避する。あの巨躯に体当たりでも仕掛けられたらひとたまりもない。

だが魔導リーパーは遅れた。その機体の挙動をすぐに変えることはできなかったのである。

「あっ……!?」

操縦手が息を呑んだ声もアリオクの不快な叫びにかき消されてしまった。白い獣は器用にも、巨大な足で魔導リーパーの機体を掴んだ。猛禽が獲物を狩るかのような素早さで、地上から即座に急上昇していく。

「撃て!」

ナインが命じると長銃を持った兵士の数人がアリオクに向けて弾丸を発射した。しかし巨大であるにも関わらず獣は素早く、どれも命中しない。

やがて建物群よりもずっと高いところまで飛び上がったアリオクは、魔導リーパーを手放した。操縦手の叫びが聞こえるが、遠くへと放り投げられて視界から消えていった。いくら堅固な魔導兵器と言えど、あの高さから落下すれば無事では済むまい。操縦手もおそらくは……。

「まずい」

ナインは直感した。民兵の動きが鈍かったのはこの公園に追い込むためだ。

ここは、猟場だ。

そして俺たちが獲物なのだ。

「姐御、民兵どもが来る!」

「クソが!」ナインは毒づく。「俺が妖異の相手をする! てめえらは人間をぶっ殺せ!」

「了解!」

囚人と残ったリーパー――六六六号――が民兵たちに向かっていく。

空で旋回を終えたアリオクが再びこちらに飛来してくるのが見える。

ナインは剣を構えた。とにかく空を飛び回るあいつの視線を釘付けにする必要がある。広場の中央へと躍り出ると、アリオクの顔がこちらへ向いた。

目はないはずだが、あの手の妖異はエーテルで周囲の探査をしているはずだ。

一人だけはぐれた『獲物』がいれば、そこから攻撃しようとする。

アリオクは急降下した。その太い足でナインを掴まんとする。

彼女は左手の円盾を思い切りぶつけた。

爪とぶつかりあい、耳の奥を痺れさせるかのような金属音が響いた。

「クソ重てえ、なッ!」

人間を相手にしているのではないとわかってはいたが、巨大な質量を持った攻撃は重たい。

それでも一度アリオクの軌道を逸らすことには成功した。白い獣は再び上空へと上がっていく。人間の手が届かない場所で体勢を整えるつもりのようだ。醜悪な顔からは想像できないが多少の知性は備えているらしい。

大型妖異は再び空中旋回。こちらへと頭を向けて狙いを再び定める。

いや、待て。

周囲の様子がおかしい。

囚人たちは変わらずみすぼらしい格好の民兵たちを相手にしている。

だが。

――敵の数が多くはないか?

インパヴィダスを追ってきたのはこんなに多くはなかったはずだ。

「あ、姐御……」

「死体が、死体が!」

広場中に転がっていた民間人の死体。

それらが目に留まった。

彼らは立ち上がろうとしていた。死んでいるはずの死体が緩慢な動きで立ち上がり、こちらに向かって歩き始める。やがて自分自身の動作に慣れたとでも言うかのように、足を素早く動かし、走り始めたのである。

「リビングデッドだと?」

彼らの動きは民兵たちによく似ていた。

光のない瞳。素人としか思えぬ体捌きも似ている。

いや、似ているどころではない。全く同じなのだ。

点と線が繋がっていく感覚があった。

違和感から答えに辿り着いたスリィが叫ぶ。

「――今まで戦っていたのも全部ゾンビよ!」

死者の群れが囚人たちへ押し寄せた。

15.

██████████████████████

███部隊インパヴィダス█████████████████████████グリュシュカ市内

市内広場███████████████████

████████████████ナイン██████████████

████████五十四年霊五月二十四日

エーテルの波が死体を撫でる度に『彼ら』は起き上がる。

広場の隅に転がった民間人と思しき死体が立ち上がり、近くに転がっている武器を手に取る。それは剣であったりナイフであったり、あるいは瓦礫の欠片や誰かが落とした腕であったりした。

敵の攻撃は緩慢だ。

それはそうだ、死者は死者。生者ほど機敏な動きができるはずもない。体の中に魂がない。意思もなく、ただ目の前の敵を攻撃するために攻撃している。

敵の攻撃を防御する、あるいは躱す。それらは非常に簡単だった。

しかしインパヴィダスは圧倒されていた。

数だ。

とにかく敵の数が多すぎる。

どれだけ弱敵であろうと数を束ねれば力となる。

一人で足りなければ十人を用意すればいい。

十人で足りなければ百人を。

それでも足りなければもっともっと増やす。敵が取っているのはそういう人海戦術だった。

「どこかに死体を蘇らせる妖異か魔道士がいるはず!」

スリィは言った。だが、こうやって死者の群れに囲まれている状態では、妖異を探すことなどできようはずもない。

ましてやナインは一人で大型妖異を相手にしているのだ。

三度目の急襲を再び盾で弾く。アリオクは飛び去り際に呻いた。幾度も獲物への攻撃を失敗していることに苛立っているようだ。こうしていけば獣の隙を見つけられるかもしれないが、周囲の死体は数を増すばかりだ。持久戦に持ち込むほどの余裕はない。

「市内の帝国兵が残らず駆逐されてる理由がわかった気がするよなァ!」

決起後、グリュシュカの民は一斉に立ち上がった。当然駐留していた帝国軍は彼らの鎮圧に動いたに違いない。鎮圧は上手く行ったはずだ。

ある程度――死者を兵士にする妖異が出てくるまでは。民兵や民間人に死者が出る度に敵の数が増えていく。そして盃に注いだ水がいずれ溢れてしまうように……駐留部隊という蓋は弾け飛んだ。

戦争中とはいえ道理で街に人気がないはずだ。無論、グリュシュカの市民全員が死んだなんてことはないだろうが、これまで出会ってきた民兵が全て生ける屍であることを考えると、相当な数を屍の兵士にしたに違いない。

歩く屍(ウォーキング・デッド)の軍団。敵を殺害する度に兵士は補充され、倒しても倒してもきりがない。一人でも敵を殺せれば、それで兵士は補充できてしまう。質を数で補うという意味では実に有効な手段だ。

だが戦いにおける選択肢としては最悪だ。

死者を利用し、彼らの安息を冒涜してまで戦いにおける優位を得ようなど、倫理的に許されることではない。

しかし、それほどまでに。

帝国を打倒したかったのだろうか。

ナインの脳裏をダルマスカ・レジスタンスたちの瞳がよぎる。

「ナイン!」

「わあってる!」

四度目の金属音。

何度も盾で攻撃を受け続けて左手が痺れつつある。次の急襲を防ぐことは難しいだろう。

アリオクは何とかしなければならない。囚人たちを襲う屍たちも何とかしなければならない。

照りつける太陽が褐色の肌を焦がした。広場には呻き声が満ちる。囚人たちは懸命に武器を振るい、屍に二度目の死を贈り続けた。

「全員、頭を狙って!」

スリィはガンブレードの引き金を引く。長銃を持った囚人たちも同様に引き金を引いた。いつものように胸や腹を狙って銃撃してはならない。それだけでは彼らは倒れないからだ。妖異のエーテルは脳を支配する。死して魂なき体に妖異のエーテルが満たされ、神経を通して体に命令を出す。そうして彼らは単純な命令を実行する人形となる。

痛覚など存在せず、体の一部に損傷を受けたとしても人形として動作が可能ならそれを実行し続ける。対人用の戦術と訓練が活かせない。ゆえに脳を破壊する、あるいは首を切断して命令系統を遮断する必要がある。

「幸いにして動きは鈍いがよ、数が多すぎんぜ」

間近まで迫った屍の頭を撃ち抜いて、デューンフォークのフォーティが言う。

「あらおじさま、引退宣言でもなさるおつもり?」

「お嬢も笑わせやがる。俺ぁ生涯現役よ」

「ではがんばっていただかないと。ここが墓になっちゃうわ」

硝煙をあげて長銃が火を吹き弾丸が屍を殺害する。

「笑えねえ冗談だ」

呪具を握ったエレゼンの囚人も魔法の炎で敵を焼く。肉が焼ける甘い匂いが充満して気分を悪くさせた。

フィフティーンの乗った六六六号が魔導フォトン砲を掃射し、十数もの死体が地面に転がる。しかし頭部を正確に攻撃するのは難しく、何体もの死体が体を欠損させたまま立ち上がった。その冒涜的な光景に、さすがのフィフティーンも眉根を寄せた。

空中からアリオクが迫っている。相変わらず狙いはナインだったが、いつその矛先を変えるとも知れない。

「――姐御!」

「下がってろ!」

囚人が応援に駆けつけようと動いたが、視界の端で捉えたナインが言葉を荒げて拒否。

急降下するアリオクに向けて、彼女は盾を投げた。

回転しながら宙を舞う円盾は――ナインの狙い通り瞳のない頭部に命中した。かこん、と小気味の良い音を立てて衝突した盾は、反動で明後日の方向へと飛んでいった。ヴィエラの隊長は盾の行方など見ていない。

頭部に衝撃を受けてやや体勢を崩したままアリオクが突っ込んでくる。鋭い爪の生えた脚の狙いは少々外れている。

ナインにとってはそこが狙い目だった。

彼女は剣を両手で握る。

そして、思い切り地を蹴った。

「――るるるらぁぁぁぁぁぁぁああああッ!」

《首斬り兎》が吠える。

アリオクのすぐそばをナインが通過する。強く握られ、横に構えた剣は大型妖異の体に食らいついた。

肉に食らいつく手応えあり。ナインはさらに柄に力を込めた。

「ガァァッ……!」

獣が呻いた。

剣は力に従ってアリオクの体を裂いていく。皮や筋肉が抵抗を示すものの、ナインの膂力はそれを上回った。

「いい加減死ね!」

力によって無理やり押された剣は、完全にアリオクを切り裂いた。白い獣は、上半身と下半身の二つに分かれて墜落していく。やがて大型妖異は、湿った音を立てて地面に衝突。石畳に大量の血液をぶちまけた。

ナインも同様に落下するが、彼女は上手く受け身を取って転がった。すぐに体勢を立て直し、部隊に近づく屍の首を刎ねる。

囚人たちは上手くやっていた。幸運なことに最初の操縦手以外には犠牲者が出ていない。こちらの囚人が生ける屍とされていたならば、士気の低下は免れなかった。

「さすがスわ姐御!」

「おうてめえこら、無駄口叩いてる暇あんなら一人でもぶっ殺せや!」

「お前もだよ馬鹿!」

囚人たちは意気軒昂だ。

「大型妖異は仕留めた! 敵をいなしつつ前進!」

しかし周囲は屍の群れに囲まれつつあった。

彼らは北上しなければならないのに、広場の北側は歩く死体の密度が高すぎる。

これではいくら敵を薙ぎ払っても無意味だ。

ナインは通信兵から通信機をひったくり、怒鳴った。

「ミマス、こちら五、五、二! 敵に囲まれている! 砲撃支援を要請する!」

《認証コードを提示せよ》

「スレッジハンマーだ、クソッタレ!」

ナインは筒状の物体を北に向かって投げた。手のひらに収まる程度のそれは、小さく点滅する青い光を放ちながら屍体の群れの中に落ちていき、すぐに埋もれてしまった。

《ミマス了解。弾着まで十五秒》

「遮蔽物に隠れろてめえら!」彼女は通信機を押し付けながら叫んだ。「支援砲撃が来るぞ!」

「無茶やりやがる!」

「こんなちけえ場所に落とすやつがあるかぁ!?」

屍兵たちを何とか押し返して、彼らは建物の陰に入った。壁に背中をつけて、衝撃に備える。

きっかり十五秒。

飛空戦艦ミマスは艦体に取り付けられた無数の艦砲のうち一門から砲弾を発射した。

グリュシュカの遥か上空から放たれた椎の実型の砲弾は猛スピードで風を切り裂いていく。

照準はナインが投擲したマーカーによって定められており――ほんの数秒で砲弾は目的地に到着し、爆発と金属片を撒き散らした。衝撃で石畳が割れ、大量の欠片が空中へと舞い上がる。

グリュシュカの民の屍体がまさしくバラバラになり、空中へと飛んでいく。それらは建物の壁に叩きつけられたり、または一定の高度まで上がった後に落ちてくる。肉と血液の雨がごうごうと広場に降り注いだ。

囚人たちの周囲にも爆風の余波が届き、街路樹が大きく左右に揺れる。彼らは一様に耳を防ぎ口を開けていたが、それでも聴覚が戻ってくるまで時間がかかった。

ナインの耳に一気に音が戻ってくる。着弾地点を覗き込むと、石畳が破砕され、大きな穴が開いていた。周辺は熱を持ち、真夏のように暑い。火に巻かれている家もあるくらいだ。

凄惨な光景だが、砲撃のおかげで北に展開していた屍体どもの数は大幅に減っている。

「前進!」

命令に従いインパヴィダスは北へ向かって前進を始める。進行方向から寄ってくる屍はナインと近接陣が剣や槍を振るって退ける。殿はスリィと数人の囚人たちが担当し、近寄る屍を血の海に沈めていった。

広場に隣接した大通りを進む。並ぶのは商店のようであったが、やはり人気はない。どこかに避難しているのか、あるいはこの辺りも全て屍兵と化したのか。事実を確認している暇はない。

しかし政庁に近づいているのは確からしく、商店の装飾が凝ったもの――中流層から上流層に向けたものに変化しつつある。

敵の数は減らない。敵は上手く妖異を隠しているのか、死体を操る大本を見つけることもできない。そいつを探すにはエーテル探査に優れた魔道士と、集中できる環境が必要だ。今は望むべくもない。

死体の群れをどこかで振り切りたいと考えていたが、敵は素早く、こちらは攻撃をいなしながら移動しなければならないため、速度に差が付かないままだった。

「キリがねえぜ姐御!」

「姐御じゃねえつってんだろ! とにかく前に進めクソども!」

ナイン一人でこの場を離脱することは難しくない。スリィに指揮を任せて妖異の捜索に赴くのも一つの選択肢ではあったが――切り捨てることにした。

妖異の居場所、死体操作魔法の射程距離が不明であるし、何より仲間を見捨てることはできない。

結局じりじりと進むしかない。太陽は雲に翳ることもなく、囚人たちの頭を照らし続けた。明るいのは結構なことだが、頭部の体温が上がって不快な感覚もあった。

建物の濃い影の中から死体が這い出てくる。彼らは懸命に武器を振るうが、こうも長く振り回しているとさすがに腕に疲労を感じる。一振りごとに速度が落ちていく。

そろそろ何とかしねえと。

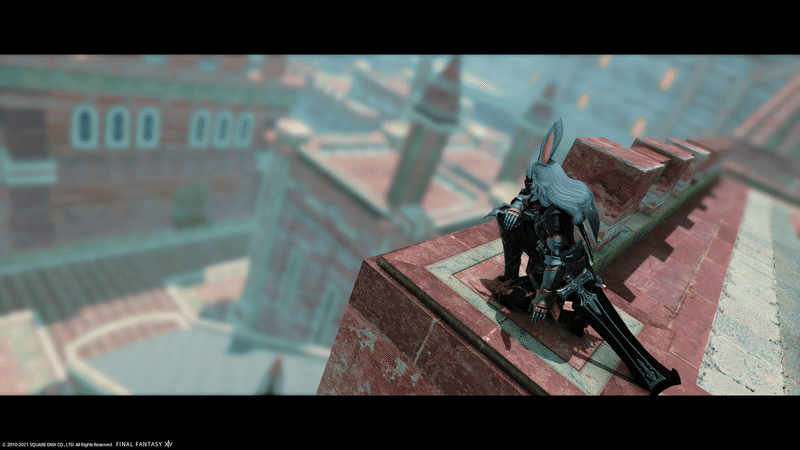

ナインは内心焦っていた。広場での窮地からは逃げ出せたものの、段々と追い込まれている。大通りを抜ければ政庁前に出る。庁舎の前には樹木が植えられた広場があり、樹木の向こうには堅牢な建物が見えていた。距離はまだ遠く、建物は小さく見えた。

アウラの大男が緩慢な動きで剣を振り下ろす。ナインは弾いて片手剣を滑らせ、首を切り裂いた。

ふと、通りの隅に黒い鎧を身にまとった死体があるのを見つけた。どう見ても帝国軍の兵士だ。その四肢は食いちぎられたかのようにもがれている。反乱を押し留めようとした駐留部隊だろうか。その姿がインパヴィダスの未来を暗示しているようで、ナインの背筋は意思と関係なく小さく震えた。

彼らの死体からは赤黒い血液が漏れ出て、赤い池のようだった。しかし池の更に外側は青い。単なる印象から、一瞬屍どものものかと思ったが、彼らは鮮やかではないというだけで同じ赤い血だ。

匂いが違う。

血液特有の鉄の匂いではなく、鼻の奥に届く強烈な臭い。存在感のある刺激臭。

「青燐水か?」

臭気の元は青い液体だ。視線で辿ると、兵士たちの死体の近くに起動していない魔導兵器が倒れているのを見つけた。魔導兵器に積まれた青燐水が漏れ出ていたのだ。

駐機している魔導アーマーに燃料である青燐水を補給する途中だったのだろう。まだ中身が入っているであろう携行タンクがそばに落ちている。

脳裏に閃きがあった。

「姐御ォ!?」

「そのまま進んでろ!」

「死んじまうぞォ!?」

ナインは集団から飛び出した。囚人たちは彼女の命令を聞いて緩やかな進行を継続するが、戸惑いの色は隠せない。

いきなり孤立した敵を認め、屍たちの何割かがナインを追わんと動き始めた。彼女の目は青燐水に向いていた。だが死体どもの層は厚く、簡単に通り抜けることはできない。

ナインは懸命に剣を振るった。接近する屍の中でも最も近い者に斬りつけ、あるいは剣を突き刺して活路を開く。

「邪魔すぎんだよ腐乱死体どもが!」

いきなり群れの中に突っ込んできたヴィエラに向かって襲いかかろうと、左右の屍が同時に迫る。ナインはそれに対応しない。目の前の敵を無力化させる。ほとんど同時に銃撃音。左右の屍は糸が解けたように倒れる。

「行って、ナイン!」

「助かる!」

スリィの狙撃だった。彼女は部隊に迫る屍を退けながら、ナインの援護を行う。ガンブレードの近距離、遠距離の同時対応である。屍に向かって刃を突き出す。首を貫いて抜け出た切っ先から、弾丸が飛び出してナインに近づく屍を沈黙させる。帝国式剣技の応用だった。

そして、ナインはついに生燐水の元まで辿り着いた。左手でタンクの一つを掴む。それはずっしりと重たく、中身が完全に満たされていることがわかった。目的のものは手に入れた。あとは戻るだけだ。

ナインは右手に握った剣で敵を薙ぎ払う。多くの屍の首が飛ぶ。

彼女の意図を察しているスリィがさらに援護射撃を行う。長銃を持った囚人で、狙撃に自信のある数人が同様にナインの道を切り開いた。一方で隊の戦闘に立った魔導リーパーが進行方向の敵を攻撃し続ける。フォトン砲から薬莢が溢れて高い金属音を鳴らし続けた。

ナインは作られた道を走りながら体を反転。地を蹴って空中に躍り出る。

そして彼女はタンクを投げ捨てた。反転した勢いを利用して真横に剣を薙ぐ。

樹脂製のタンクは剣によって真っ二つになり、中に満たされていた青燐水を宙にばらまいた。質量に従い、ばたたたっと地面に落ちる。大量の青燐水が屍たちと大通りの地面を満たし、大きな池を作った。

「火炎魔法!」

スリィの声が響いた。

彼女と同様に隊長の意図を理解した囚人が呪具にエーテルを満たす。己のエーテルと火属性エーテルを混ぜ、呪具に赤い炎が現出する。そして炎に指向性を持たせ――前方に発射。

青燐水が作った池に着弾。

瞬間、爆発とも思える勢いで炎が燃え上がった。

着火したのは青燐水のごく一部であったが、すぐに燃え広がる。青い液体を被った死体たちにもだ。刺激の強い独特の臭気と、人肉の焼ける香ばしい匂いが熱を持って囚人たちの鼻腔を襲った。彼らの多くは咳き込んだ。

青い炎は、通りを封鎖するかのように燃え広がった。それらは街路樹や建物や瓦礫にも燃え移り、バリケードのように死体とインパヴィダスを遮った。さすがに懲罰部隊に接近していた屍は炎の影響を受けていなかったが、この程度の数であれば問題ない。すぐに彼らは死体を処理した。

青燐水は魔導兵器の動力や、大陸北方では暖房に使われる資源で、油に近い性質を持つ。多くの青燐水を扱う区域では基本的に火気厳禁だ。なぜなら見ての通り、火災はしばらく静まりそうにない。

「青燐水取扱免許でも取るか?」

ナインは勝ち気に笑った。スリィはそれを見て窘める。

「無茶しすぎよ、ナイン」

最後の屍を本当の死体に変え終えて、彼らは前に進んだ。大通りを抜けて、既に庁舎前の広場だった。広場の中央には巨木が植わっていたが、戦火の影響か焦げて倒れていた。奥には石造りの階段があり、その先には庁舎――グリュシュカの司令部が見える。

さすがにここには人間がいる。百段はあろうかという階段の先に、歩哨が立っているのが見えた。

「本隊との通信は?」

「妨害雷波装置があるみてえだ」

懲罰部隊は倒れた巨木の影に隠れた。さすがに先程の炎上は気づかれているだろう。いや、妖異がこちらを見つけた時点で、インパヴィダスの存在は彼らに知られている可能性がある。

ゆえに敵を奇襲するのは難しく、こうして隠れること自体は狙撃を防ぐ以外の効果はない。だがここまで戦い続けてきたのだ。一旦呼吸を整える時間が必要だった。

民兵と戦い、アリオクを退け、屍を相手したナインも同様であった。傭兵として多くの戦いを経験してきた彼女にとってもさすがに疲労を自覚していた。

囚人たちも呼吸が荒い。完全に緊張を解いているわけではないが、彼らは休息を取っていた。荷物から水袋を取り出して喉を潤す。乾きが癒えると活力が湧いてくる。

「お前ら、休みながらでいいから聞け」

囚人たちは耳を澄ました。

「本隊との連絡が取れず砲撃なんかの援護は期待できねえ。政庁へは俺たちだけで突っ込むことになる。それで、スリィ大先生に献策してもらう」

「わたし先生じゃないんだけど」スリィは笑いながら答えた。「ここから先に遮蔽物はない。強いて言うなら付属施設に行くための段が壁のように使えなくもないけれど、上を取っているグリュシュカの方が圧倒的に有利な状況ね。矢を放つにしろ魔法を使うにしろ、上から撃ち下ろす方が楽だもの。そして突破口を開けそうな魔導リーパーは既に一機失った」

事実を並べてみると不利すぎて笑えてくるな、とナインは誰にも聞こえないように独白した。

「だからこれから策を与える。まず遠隔武器を使える者が全ての火力を階段の先に集中させる。銃弾でも魔法でも矢でも何でも撃ちまくって」

水分補給を終えた長銃隊や数少ない呪具を持った囚人たちが、得物の弾倉や機関部の確認を始める。

「次、脚の速さに自信があるわたしとナインが火力の中を走り抜ける」

策と言いながら無茶を言う。だがやらなければ目標の達成は不可能だ。

スリィは背嚢から取り出した物体を投げて寄越した。長方形で十ヤルムほどの長さがあり、ずっしりと重たい。爆薬だ。薄い膜に覆われており、膜を外せば粘着機能が使え、括り付けた装置を介して通信機の雷波反応で起爆するという代物だ。

「二人で爆薬を仕掛けて撹乱、同時に遮蔽物も作る。そうしたら全員で階段を登って、総攻撃を仕掛ける。政庁にどれほどの敵が詰めているのかわからないのが不安な要素。でもやるしかない――っていうのはみんなわかってることよね」

「でなきゃ死ぬだけだしな」

ナインがおどけた様子で首輪を指し示すと笑いが起きた。ブラックジョークの類だが笑えないよりはマシだ。

「んじゃ、まあ早速準備を――」

唐突に陽光を影が遮った。

暗くなった地面を訝しんで空を見上げる。最初は雲がかかったのかと思った。

だが――。

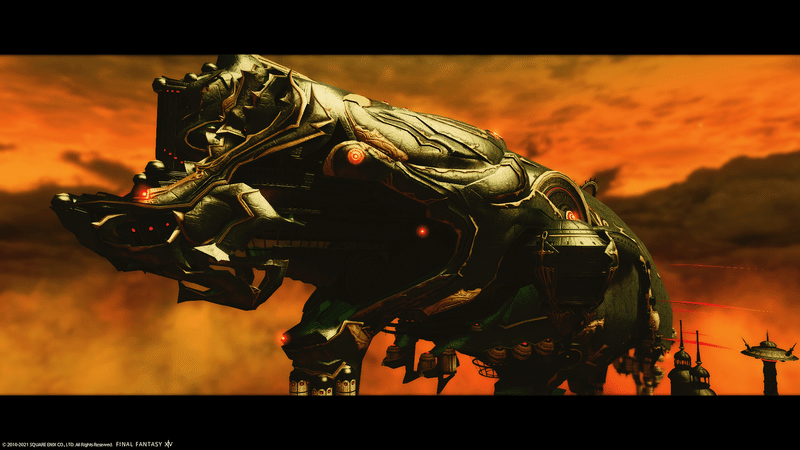

咆哮とともに巨躯が飛来した。

「なっ――!?」

「アギャッ……」

その獣は耳をつんざく大音量で吠えながら、囚人たちを襲った。太く強靭な脚が兵士たちを踏み潰す。何人かの囚人が個体と液体の中間になり、地面に血溜まりを作った。

「キマイラだ!」

誰かが叫んだ。

全体の印象としては巨大な獅子だが、背中からは山羊の頭と竜の頭が伸び、尾は蠍のそれだった。蝙蝠のような形の巨大な翼が広げられ、異様なシルエットを形作っている。獣のまとった毛は黄金色であり、目は鮮やかな緑色に輝いていた。明らかにこの世のものではない合成獣だ。おそらく異界ヴォイドから召喚したものに違いない。

つまり、属州グリュシュカの使役する生物兵器ということだ。獅子の頭がうねり、再び咆哮をあげた。

「散開!」

ナインの言葉に従い囚人たちはその場から離脱する。しかしキマイラの動きは図体に似合わず素早い。

蠍の尾が広場を薙ぎ払い、二人の囚人が吹き飛んだ。彼らの体は宙を舞い、建造物に命中。壁に赤い塗装を施しながら地面に落ちていく。

それと同時に階段上部――政庁の方から矢が飛来する。敵の攻撃だ。一人の囚人が矢に貫かれて倒れ伏す。

キマイラが吠える。山羊頭の目が青く輝き、角が紫色の毒々しい色に染まった。

瞬間、合成獣を中心として波濤が放たれた。それは冷え冷えとした氷の波濤であり、またも数人の囚人が一瞬にして氷漬けにされてしまう。

大気中の氷属性エーテルを操作して自身の周囲を氷結させたのだ。

「グルルルォォオオオオオッ!」

合成獣が吠えると氷は砕ける。それらは巻き込んだ囚人たちをもバラバラの細かい氷の欠片にしてしまった。

「野郎!」

ナインが飛び出した。合成獣の合計六つの瞳が灰色兎の姿を追う。獅子の前脚が振るわれる。そのスピードは速く、先端には鋭い爪が輝いていた。

しかしナインは更に速い。勢いを増した彼女は足を突き出して地面を滑走する。そしてキマイラの腹部に滑り込んだ。

そのまま直剣を腹に突き刺そうとしたその時。

脇腹を通過して竜頭がナインに向かって襲いかかる。彼女は剣の軌道を変えて、側面を防御する。しかし竜頭の力は強く、彼女の体は左に押し出されてしまった。ナインは石造りの床を転がったが、すぐに立ち上がり、唾を吐いた。

再び獅子の顔がこちらに向く。緑色の瞳は殺意に満ち、口からは炎が漏れ出ていた。

合成獣の相手をしたことはある。

かつてダルマスカ方面で傭兵をしていた時に実験獣と戦った経験があるのだ。しかしその時相対したものよりも、ずっと素早い。おそらく魔法か何かで反応速度を超強化されている。

「ナインっ!」

「スリィ! 行け! こいつは俺がぶっ殺す! お前らは政庁に向かえ!」

「……インパヴィダス、前進!」

副官は一瞬躊躇を見せたものの、すぐに踵を返した。生き残った囚人たちと魔導兵器も彼女に従い前進する。すぐに策の実行を開始した。

スリィはすぐにでもナインを助けに戻りたかった。しかし隊長であり歴戦の傭兵であるナインが『やる』と言ったのだ。スリィはそれを信じるしかない。これが最善手なのだと信じて。

強化されたキマイラが唸りながら左へと動く。獅子、山羊、竜の頭はナインを捉え続けている。

ナインは剣を構えた。アリオクを両断し、屍どもを相手にし続けた剣は傷みが酷い。すぐに壊れてしまいそうな危うささえあった。

獣にもそれを理解できるほどの知性があるのか、それとも対人訓練を施されているのか。合成獣はナインの様子を見ながらじりじりと移動を続ける。まるで隙を窺うように。

ナインは状況を整理する。

大きな負傷、なし。

体力、十分。

武器、損壊一歩手前。

獣には傷一つなし。動きは素早く、魔法攻撃も可能な生物兵器だ。本来なら複数人で相手をしたい。長銃を持った部下たちに銃撃させて、怯んだところを一気に叩く。そんな戦術が思い浮かぶが、今は自分一人しかいない。

それで、ぶっ殺せるか?

己に問う。

彼女は笑った。

それは肉食獣が如き笑みであった。

「ガァァッ!」

静寂を破ったのはキマイラの方だった。獣は口から炎を漏らしながら四本の太い脚で地を蹴った。人間より三倍も四倍も巨大な獣が、馬もかくやという速度で向かってくるのはかなり迫力がある。単なる人間であったのなら圧力に足が竦んで動けなくなっているところだ。

しかしナインは笑みを絶やさない。それは気狂いであったのか、それとも強敵と相対しているがゆえの喜びなのか。

合成獣は爪の備わった右前腕を繰り出す。だがナインの方がその攻撃を予測済みだった。彼女は跳躍していた。爪は空を切る。

ナインは右手の直剣を突き出した。その勢いは凄まじく、目にも留まらぬ速度であった。

獣が叫ぶ。キマイラの左目に直剣が突き刺さり、痛みに苦しむ声をあげたのだ。緑色の瞳から濁った血を吹き出して吠えている。しかしそのまま倒れるほど獣は弱くはなかった。

合成獣はすぐさま翼をはためかせて後退する。攻撃を受けてから反撃に転じるまでが速すぎる。突然の風圧にナインの体は体勢を崩し、空中で姿勢を制御する術など持っていない彼女は地面に叩き落されることになった。

「ぐっ……!」

ナインが呻き、キマイラは再び咆哮した。竜頭の瞳と角が妖しく輝き、獣の周囲にエーテルが収束していく。

そして次の瞬間、雷が放たれた。氷の時と同じように、合成獣の周囲から雷の波濤が放たれる。敵の接近を防ぐための牽制だったのかナインまで届きはしなかったものの、追撃を諦めなければならない程度には激しい攻撃だった。

獅子の隻眼がナインを睨みつける。そこには確かな憎悪がある。

ナインのすぐそばに囚人の遺体があった。彼の握っていた曲刀を拾い、彼女は構えた。その瞳には復讐心が満ちている。長い脚が地を蹴って走り出す。

獅子の口が大きく開いた。喉の奥には激しい炎が灯っており、眩しくさえあった。そこから紡がれた火球がナインへと迫る。

ナインは獅子の顔の方向から軌道を予測。右へと飛び出ると、すぐそばを灼熱が通過していく。彼女の灰色の長髪が熱気に揺れた。

合成獣は再び炎を紡ぐ。ナインの接近は間に合わない。火球が彼女へと迫る。

ナインは左手で何かを抜き、投擲。火球と投擲された『何か』が衝突し、大火球はいくつかの小さな火へと変わって周囲に向かって飛び散っていく。一方、投擲されたものは小爆発を起こして煙を吹き出した。その煙の量は多く、周囲を真っ白に染めていく。

作戦で使う予定であった煙幕弾だ。これを使って政庁前の衛兵を撹乱し、排除する足がかりにするつもりだった。

合成獣とナインの周囲は真っ白な煙に包まれ、一ヤルム先も見えない真っ白な世界へと変わっていた。陽光によって白煙は眩しいほどであった。

ナインは袖で鼻と口を隠して呼吸を維持する。こうすれば何も見えず、俺の居所を捉えられないだろう?

彼女のことを探しているのか、キマイラの呻き声が響く。

このまま攻撃に移ることもできるが――しかしナインはそうしなかった。敵の合成獣は反応速度を強化されている。学習能力もあると見た方がいい。これまでのように、単純に接近するだけでは決め手に欠けた。リスクが大きすぎるのである。接近してこちらを認めた瞬間、磨かれた剣のように鋭い爪がナインの柔肉を切り裂くに違いない。だから彼女は急停止して息を潜めていた。

しかしこのまま隠れているわけにもいかない。所詮は煙幕であり、煙は風によって次第に流されていくものだ。

六秒。彼女は胸の中で数えた。一秒が引き伸ばされ、何倍もの時間に感じる。

そして七秒に足をかけた瞬間、彼女は左手に掴んだ瓦礫を投げる。

「ガアァァッ!」

合成獣が吠える。煙の向こう側から左前脚が現れ、瓦礫の欠片を粉砕した。

ほとんど同時にナインは空中に跳び上がっていた。近くの巨木――既に半ばで折れてしまったもの――を蹴り、空中へと舞い上がる。

煙が薄れて緑の目が見える。六つの瞳はナインを見つめていた。だがキマイラは動けない。

――どれだけ反応速度を強化しようと。

――反応できるからと言って、巨体そのものが速いわけではない。

あの煙の中では『それ』が何であろうと反応せざるを得ない。なぜなら合成獣はそのように方向性を決められて作られるからだ。

この合成獣に限って言うならば、ブラフに引っかかったと気づくまでの時間は無防備だ。

ナインは空中で欠片を粉砕した左前脚に足を乗せた。敵の攻撃を足場にして、膝を曲げる。思い切り力を溜め、再跳躍。

山羊頭も竜頭も反応できない。基本的に情報の処理は一際大きな獅子の頭が担当しているはずだ。山羊と竜はエーテル操作に特化しているため、それら単体では何かを判断することはできないのだ。

かくしてナインはキマイラの背中に着地することに成功した。ようやくキマイラが現状を理解し、暴れる。地面は不安定だが、その程度で落ちるほどナインはヤワではなかった。しっかりと二つの脚で立っていた。

そして彼女は広い背中の上を駆ける。

体の動きだけでは対応できぬと気づいた合成獣が、蛇にも似た竜の頭を動かして襲い来る。ナインは曲刀を閃かせる。

「はぁぁッ!」

刃が竜の頭を深く切り裂き、どす黒い血が吹き出す。

山羊頭も死角から彼女を攻撃せんと迫る。ナインは気配で動きを把握している。体をひねらせて山羊頭の突進を回避する。竜頭を薙いだ曲刀を回転。己の背後を通り過ぎた山羊頭の首めがけて切っ先を振り下ろす。鋭い先端は山羊頭の肉を食い破り、楔のように獅子の体に縫い付けた。血が噴水のように吹き出す。

合成獣が痛みに叫ぶ。しかしまだ致命傷には遠い。二つの首を落としただけでは死なぬ。強化された生命体の強さである。

蠍の尾がこちらに向いていることに気づいたナインは背中を蹴って空中に飛び出た。さすがの彼女も背中に留まり続けるほど強靭ではない。

キマイラはようやく敵を殺害する機会が来たのだと彼女に向かって振り返る。既に敵は武器を失った。己の爪を防ぐ手立てはなく、攻撃を成功させるだけで仕留めることができるのだ。ほとんど王手をかけた状態なのだ。

だが、跳躍の直前、『彼女が置いていったもの』には気づいていない。

空中で翠の瞳と緑の瞳が交差する。

ナインはニィと笑うが、合成獣はその表情の意味を測りかねた。

彼女は右手の親指を立て――地に向けた。闘技場の闘士への死を希望するサインだ。

そして、そして。

親指はしまわれて拳に変わる。

『背中に置いてきた粘着爆弾』のスイッチを押して。

「安心して死ね、化け物」

広場は閃光に包まれた。

爆発の衝撃でナインは吹き飛ぶが、受け身を取ってダメージを殺した。その脇をいくつもの肉塊が通り過ぎていく。

ゼロ距離で爆発を受けたキマイラは、見るも無残な肉塊へと変わり果てていた。赤黒い肉を晒して倒れ伏している。体の半分は飛び散っており、かろうじて四肢のある獣であるとわかる程度の形しか留めていなかった。

奇跡的なバランスで立っていたが、元合成獣の肉塊は崩れ落ちた。衝撃で地面が揺れる。

――仇は討てただろうか。

この獣に殺された囚人のことを考える。あとで腕章を回収しなければ。

しかし、今は生きている仲間のことを考えろ。

障害は排除した。俺は進むことができる。

体力はまだ残っている。ナインはスリィたちを追って階段を登り始めた。

「ナイン! 良かった、無事で……」

「状況は?」

階段を登り切ったところでスリィたちと合流することができた。数人の欠けはあるが、全体で見れば無事な方だ。やはり魔導リーパーを向かわせたのはいい判断だったようだ。

「政庁は制圧完了したわ。でも最高指導者がいない」

「屋上から飛び去っていく妖異を目撃した隊員がいやしたぜ」

「逃げたか……?」

だが最高司令部は既にインパヴィダスの手にある。今更最高指導者が一人生き延びたところで、大勢が変わるとも思えない。

「何にせよ俺たちの仕事は終わりだろ。おい、妨害雷波はどうだ?」

「大丈夫だ! 通信可能!」

「本隊に連絡しろ。司令部は陥落、防壁を攻撃する機会ができた」

「了解!」

通信担当の囚人は背負った機器を操作して連絡を開始する。ナインは息を吐いた。

こちらの攻撃は敵の指令系統に十分な打撃を与えた。

あとは本隊がやってくれるはずだ。防壁の守備隊を突破し、市内に軍隊が入ってしまえばグリュシュカの反乱は終わりだ。その後は政治家や役人の大粛清が行われ、場合によってはダルマスカと同様に街を徹底的に破壊して……まあ、『平和』とやらがやってくるわけだ。

囚人の多くはその場に座り込んでいる。

六階建ての古めかしくいかめしい煉瓦造りの建物――政庁の前は樹木や花々が植えられていた。色とりどりの花が咲き、美しいと思えた。花壇が爆発によって崩れ、ところどころ穴が空いていたり、背景に黒煙の上がる街がなければ、だが。

水袋から水分を補給する。壁の遠くには待機する飛空戦艦の姿が見えた。数は三機。あれで火力を集中させてしまえば、連携を欠いた壁などひとたまりもなかろう。

「ナイン、武器は?」

「下にいたやつがめんどくせえやつだったからよ、使い切っちまった。何にしてももう終わりだろ?」

「何があるかわからない。持ってた方がいいわ。あなたの格闘戦の技術も知っているけれど」

「心配性だな……」

ナインが呆れていると、スリィは槍を差し出した。懲罰部隊が持っているものではない。おそらくグリュシュカの兵士から鹵獲したものだろう。華美な装飾はないが、その分しっかりとした作りだ。職人の技術の高さが窺えた。

「悪くねぇな」ナインは背中にしまいながら言った。「あとは撤退指示さえもらえりゃ帰るだけなんだが」

通信担当の囚人は肩を竦めた。待機を言い渡されているらしい。

「全く、何を待たされているんだか――」

と、ナインが言い終わる前。

突然のことだった。

――青空に光が走った。

稲光にも似た光は城塞都市の全てを照らし出すかのように輝いた。

それは一筋の光と表現するにはあまりにも太く、巨大な光線だった。空を薙ぎ払うように走る真っ白な光は、壁の向こう側を飛んでいた飛空戦艦に命中し、爆発。炎上を起こしながら墜落していく。三機とも同時にだ。

光の根元には塔があった。

グリュシュカの中心に座した、『聖剣』と呼ばれる巨塔だ。

光は空を薙いだだけでは止まらず、地面に向かって薙ぎ払われる。光は大地を切り裂き、遠く爆発音が響き渡る。

「何だァ!?」

インパヴィダスの全員がどよめいた。

『聖剣』から放たれた光は壁を超えて市内も切り裂いた。おそらく帝国軍の部隊が侵入に成功した場所だと、直感でわかった。一際高い政庁前から見下ろすと、光の通った跡は大きく炎上しているようだった。

「本隊より通信! て、敵からの『魔法攻撃』によって飛空戦艦が墜落、地上部隊も被害甚大……!?」

「代われ!」

通信装置を奪い取るようにして代わる。千人隊長と思しき声が聞こえた。

《インパヴィダス、市内の生き残りはお前たちだけだ。敵の塔まで切り拓け》

「……了解」

塔は沈黙しているが、いつ攻撃が再開されるかわからない。少なくとも通信から、塔に接近していた部隊が全て壊滅したことはわかる。

「お前ら、死んでこいってよ」

ナインが囚人に告げる。

彼らは静かに立ち上がった。膝と尻を払い、各々の武器に手をかける。その顔には諦めと希望が同じ割合で浮かんでいた。

本隊は懲罰部隊が例の『聖剣』を攻略できるなど思っていない。単に囮に使って『魔法攻撃』の性能を偵察したいだけだ。攻略方法を考えるための当て馬だ。

それでも俺たちは前に進むしかない。進まなければ、死ぬ。

だからこそ少ない可能性に賭ける。

「インパヴィダス、前進! あの剣を折りに行くぞ!」

続く。

次:

感想・拍手などを投げ入れる箱(匿名可能・note登録不要):

サポートいただけると執筆速度があがります。