パトリシア・ハイスミスに恋して、恐怖して、困惑して!?

「太陽がいっぱい」

*この章は、本題に至るイントロダクションをダラダラ書いているだけですのでスキップして頂いてOKです。この記事のメインは次章から。そこからも大概長いので(;^_^A

NHKBSPremiumの最後の日(BS1と統合されるので)、放送されたのがアラン・ドロンの「太陽がいっぱい」でした。

アラン・ドロンをスターダムに押し上げ、世界一の色男というイメージを確固たるものにした作品。特に日本では海外の色男といえばアラン・ドロンというくらいイケメンの代名詞になっていた。

昔、子供の頃にこの映画を見た時も「カッコイイ男の人だなぁ~」と思った記憶がある。なんというか悪魔的な美しさがありましたよね。普段は冷たい感じの整った顔だけど、笑うと可愛さと愛嬌がブワッとこぼれる。このギャップに惹き付けられるんだなと。例えていうと、不良が良いことやると凄い善行したと錯覚するあの現象を顔面で絶えずやってる感じw

そこに加えて、引き締まった体、長い手足、褐色の肌、ブルーグレーの魅惑的な瞳(←憂いがあるように見える)。これでもかと詰め込まれている。

最近は、デビ夫人が若い時に関係持っていたかのように喧伝してたり、日本人のパートナー(内縁の妻)と子供達との裁判沙汰とか、碌な話(←デビに失礼w)しか聞かないのが残念ですが…。

(昔、徹子の部屋だったかで、小森のおばちゃまがボートか何かに一緒に乗った時、揺れのどさくさ紛れにアラン・ドロンの股間を掴んだって自慢してたなw いやいや、いまなら不可抗力を装ったセクハラ案件。大スターも大変ですよね。大物映画監督、プロデューサーからの性的圧力は勿論、東洋の片隅の映画評論家との攻防もあったんだから(;^_^A 戸田のなっちゃんはトム・クルーズに変なことしてないかしらw)

で、「太陽がいっぱい」の話も凄く興味深い。原作とラストが違う点とか、聖書になぞらえてるという記事も読んで、なるほどな~と思ったり。名作なので多くの方がいろんな考察や撮影裏話等書かれているので、是非読んで理解度を高めるともっと面白くなると思います。特に隠された同性愛的表現については多くの考察があるので、ホ~そういう視点で見れたとは!と感心すること多数。トムとフィリップという二人の男と、そこにマージという女性を配しているのも典型的なホモソーシャルの構図ですしね。

今回、自分的発見だったのはタイトル。

「太陽がいっぱい」の原題、フランス語タイトルは「Plein soleil」。

Pleinは「いっぱいの」、Soleilは「太陽」。邦題はほぼ直訳。

しかし英語タイトルは「Purple Noon」。紫の正午。どういう意味なんだろうと。

ググってみたら、いくつかの考察が出てきた。

紫は宗教由来で神聖な意味があるから「神々しいキラめく午後」的な意味。

turn purple 「激怒する」という表現があるから、英語圏で紫は赤よりも激しいイメージ。よって「ギラギラした太陽が照り付ける午後」的な意味。

情熱の赤と冷静さの青を合わせた色が紫。その二面性=主人公トムの人物像を暗喩しているんだという意見。

なるほど、どれも興味深いし、どの要素もある気がする。

でも「(日差しと欲望の)ギラギラした午後」って感じが、英語圏の大衆が一番自然に受け取ったイメージのような気がする。

そして「太陽がいっぱい」と言えば、1999年にリメイク、というか原作の再映画化と言った方がいいかな?(より原作に忠実に作られたということだから)アンソニー・ミンゲラ監督による「リプリー」(The Talented Mr.Repley)がある。

(故ミンゲラ監督がゲイだとなぜか思い込んでいたんだけど、違った。なぜそんな思い込みしてたんだろ?ゲイ監督がゲイ映画を撮るパターンが多いからかな?ただ息子さんが俳優をしているんだけど、彼のゴッドペアレンツがゲイカップルだったそうで、ゲイの親友がいっぱい居た、ゲイフレンドリーな人物ではあったよう)

この映画は逆に、主人公のトムじゃなくて殺される方のディッキー(「太陽がいっぱい」ではフィリップ)が悪魔的な残忍性と美しさ、そしてカリスマ性をも備えた役になっている。演じたジュード・ロウがアカデミー助演男優にノミネートされ、その後ひっきりなしに出演オファーがある人気俳優になったのを憶えている。

最初、トム・リプリー役はマット・デイモンではなくディカプリオにオファーされたとか、ケイト・ブランシェット演じたアメリカ上流階級のお嬢様役は原作にはなく、ミンゲラが付け加えたものだとか、そういう裏話も興味深い。(主要3キャストのデイモン、ロウ、パルトロウよりも、ブランシェットが今やアカデミーの常連、主役張れる大女優というのもなんか感慨深い)

「太陽がいっぱい」を当時、淀川長治翁が「最初のゲイムービー」と評したそうだけど、当時はまだまだゲイに関しておおっぴらに語れる状況に無かった(だからゲイ要素は全て暗示的に表現されている)。

しかし「リプリー」公開時にはゲイ映画というか、主人公リプリーがゲイであるというのは公然と宣伝されていた記憶がある。で、実際観たら、普通にリプリー=ゲイとして描かれていた。

この時にパトリシア・ハイスミスの原作自体が、そもそもそう言う設定なのだと知った。

しかしこの時点でもまだ彼女、ハイスミスがゲイだというのは知ったか知らなかったか…どうだったかな?知ったとしても「フ~ン」という程度でそこまで強く興味は湧かなかった気がする。

そして時が流れて「キャロル」が公開される。

(ここでハイスミス作品繋がりでケイト・ブランシェットが主演しているのは興味深い)

パトリシア・ハイスミスの自伝的小説「The Price of Salt」(1952)(後の1990年に「Carol」に改題)の映画化。

「太陽がいっぱい」が最初のゲイムービーなら、コチラは最初のハッピーエンドを描いたレズビアン小説の映画化。時代背景として出版当時は画期的だった(ゲイ、レズは不幸になるものという概念が当たり前だったから)。だからこそ、ハイスミスは偽名「クレア・モーガン」名義で出版していた。しかしほぼ公然の秘密だった模様。

ハイスミスがレズビアンというのを重々承知でこの映画は観た訳です。

そしてコレが彼女の自伝的小説をベースにしていることも。つまりどのキャラクターがハイスミスなんだろう?と思いながら観たんですね。

しかし、これまた勘違いをした私。

それはキャロルがハイスミスを投影したキャラなんだと思っていたこと。

人気女流作家ってミステリーの女王・山村美紗(紅葉さんの母ね)とか、毛皮のコート纏った高そうな服着てる女性ってイメージあったからなのか?はたまた、ハイスミスって名前がハイミセス→ハイソサエティって言葉の響きと繋がり、無理矢理上流階級っぽい人と思い込んだからなのか?(;^_^A

とにかく、この映画を観るための基礎の基が間違っていたんだと、最近気が付いたのでした(恥)。

そう、ハイスミスのモデルとなっているのは、上流階級婦人キャロルに恋するデパートで働いていたテレーズという女の子の方なんですよね。

で、その気付きを与えてくれたきっかけの映画が

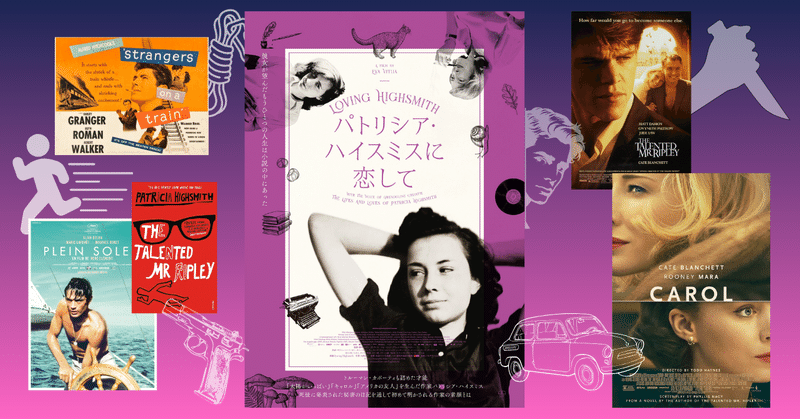

「パトリシア・ハイスミスに恋して」という彼女の人生を追った映画です。

余談:キャロルのモデルとなったと言われるデパートで会った女性 Kathleen Senn、そしてハイスミスが実際に付き合っていたと言われるフィラデルフィアの上流階級の女性 Virginia Kent Catherwood(彼女の要素もキャロルの養育権うんぬんの所に反映されているらしい)、二人ともキャサリン・ヘップバーンに似ていたんだとか。ケイト・ブランシェットはディカプリオ主演の「アビエイター」でキャサリン・ヘップバーンを演じて、アカデミー助演女優賞を獲ってる。だから彼女がキャロル役を演じるということは、ある意味最も適役だし、ハイスミスも生きてたら納得のキャスティングだったのではないだろうか?

「パトリシア・ハイスミスに恋して」

「太陽がいっぱい」「キャロル」「アメリカの友人」を生んだ人気作家、パトリシア・ハイスミスの謎に包まれた作家人生と素顔に迫るドキュメンタリー

欧米ではアガサ・クリスティーと並ぶ人気を誇る、サスペンス、ミステリー作家、パトリシア・ハイスミス。トルーマン・カポーティに才能を認められ、『太陽がいっぱい』『キャロル』『見知らぬ乗客』『アメリカの友人』などの映画史に残る名作の原作の数々を生みだした。中でも偽名で発表した『キャロル』は自伝的小説であり、1950年代のアメリカでハッピーエンドを迎えた初のレズビアン小説だった。しかしそんな栄光を手にしながらも、ハイスミス自身は、女性達との旺盛な恋愛活動を家族や世間に隠す二重生活を余儀なくされていた。

監督はEva Vitijaエヴァ・ヴィティヤ 1973年生まれのスイス人監督。

ハイスミスが晩年スイスに暮らし、そこで亡くなったので、彼女の日記や手記がスイスに保管されていることから、それをベースにこのドキュメンタリーが作られたようです。

映画内でもその日記?cahiersカイエの文字の羅列が映るけど、日記というか雑記帳、創作ノート的な感じだと思うんですけどね。だから事実以外の創作ネタ的なものも含まれてる感じ。

映画では彼女と交際のあった(まだ存命の、しかしその後、ここ数年に亡くなっている)元恋人たちの証言を織り込みながら、その生い立ち、レズビアンとしての彼女の人物像を浮き彫りにしていくといった内容。所々で「キャロル」「リプリー」などの映画の場面も引用しつつ。

証言者として出てくるのもほぼ女性。

恋人だったアメリカの女性作家のMarijane Meaker マリジャン・ミーカー。彼女もミステリーや犯罪小説を書いていた。“Highsmith: A Romance of the 1950s.”というハイスミスとの回想録も書いている。

フランス人の教師で翻訳家のMonique Buffet モニーク・ビュッフェは、既婚者ながら関係があったとか。ヨーロッパに移って来てからのハイスミスの交流関係なんかを語っている。

ドイツ人のTabea Blumenschein タベア・ブルーメンシャインは女優や監督、パフォーマー。晩年の恋人。随分歳の差があったので、ナイトライフが楽しいドイツ・ベルリンから静かなフランス片田舎のハイスミスの家に遊びに来いと言われたけど気乗りがしなかったとか。当時一緒に訪れた島を再訪したりする。

3人の中ではミーカーが一番若い頃から晩年までのハイスミスを冷静に語っていた印象。ハイスミスの母親のことや、コンバージョン・セラピー(ゲイからストレートに変えようとするセラピー)を受けていたこと、作品の時代背景、そして若い頃からアルコールに依存し、晩年に再会したときには性格がすっかり変わってしまっていたことなど。

そして彼女たちと対比させるように、ハイスミスの出身地、テキサスの親戚筋の女性たちの話も拾う(この人たちの話要る?って感じなんですよね)。

ハイスミスの従兄弟が彼女たちの祖父だとか、大叔母よりもっと遠い関係。だからハイスミスのことなんて殆ど知らない感じ。ここテキサスではハイスミスより祖父の方が有名よ!って言うくらいだし、ミリアムという親戚筋の女性とも関係があったと聞いてビックリしたり。

とにかく暗く陰鬱としたハイスミスの人生とのコントラストを演出したかったのか、はたまた南部の陽気なおばちゃん達の底の浅さをバカっぽく見せつつ、こういう理解の無さそうな古い考え方が未だに根付いている土地の出身、つまりその幼少期に受けたガチガチの保守的な思想の影響が、後々まで彼女に暗い影を落とす遠因になっていたと言いたかったのか…。

とにかく、私のようにパトリシア・ハイスミスを知らない人にとれば、彼女の基本的な人物像を知ることのできる入門編的な映画だなと。

どちらかというと同情的な視線で、ゲイとして生きるには苦しい時代に「キャロル」を発表した偉大なゲイ作家、しかし問題も抱えていた…と。

そこに特別、辛辣だったり批判的なトーンはない感じ。

で、この映画を観て、タイトル通り「Loving Patricia Highsmith パトリシア・ハイスミスに恋して」となるかというと、これまた話が違ってくるんです。(少なくとも私は恋はしなかったです)

「パトリシア・ハイスミスを追いかけて」

ではなぜ話が違ってくるかというと、

映画の終盤の方でサラッと、彼女が晩年、ユダヤ人や黒人に対して差別的な発言を繰り返していた…的なナレーションが入るんです。

コチラの方のnote記事でもその部分に触れられていて、すごく共感。

そこを深掘りしなくてどうするんだと。

記事の終盤、↓の文章以降のまとめの部分を読んで頂きたい。

私が、この映画を観ていて不満に思ったのは、ハイスミスに対して、あまりにもナイーブに共感的であり、彼女の「弱さ」をハッキリと描くのを「避けた」と見える点である。

的確な批評、私のモヤっと思った点、そしてその先に生まれる疑問点まで、見事に言語化されている。

そして、この方が言う、

”「差別偏見という悪魔」に、彼女が敗れた姿以外の何者でもなかろう。”

という部分。

まず気になるのは、一体彼女はどんな差別偏見発言をしていたのだろう?ということ。次に、その悪魔はどうやって来たのか?彼女自身がそもそも悪魔だったのか?この映画で取り上げられることが殆どなかったハイスミスのドス暗い部分。そこが非常に知りたくなってきた。

で、調べてみると、ハイスミスに関する伝記はいくつかあって、

Andrew Wilson: Beautiful Shadow: A Life of Patricia Highsmith (2003) Joan Schenkar: The Talented Miss Highsmith: The Secret Life and Serious Art of Patricia Highsmith (2009)

などが彼女の死後に書かれている。

そして、ハイスミス生誕100年の2021年に書かれた伝記が

「DEVILS, LUSTS AND STRANGE DESIRES」

(「悪魔、劣情、そして奇妙な欲望たち」といった感じでしょうか?)

これが直近だからか?結構辛辣な内容だからか?書評記事が多く出てきます。それらを読んでいると、映画では描かれていなかった面も書かれていて非常に興味深い。

タイトルの「DEVILS, LUSTS AND STRANGE DESIRES」。悪魔やら劣情やら、偉く不穏なタイトルつけたもんだな…と思ったのですが、実はコレ、ハイスミス自身の言葉からの引用でした。

To all the devils, lusts, passions, greeds, envies, loves, hates, strange desires, enemies ghostly and real, the army of memories, with which I do battle—may they never give me peace.

すべての悪魔、劣情、情熱、貪欲、嫉妬、愛、憎悪、奇妙な欲望、幽霊のような見えない敵、現実の敵、記憶の軍勢たち、それらの為に、私は平穏を得ることは決してないだろう

(1947年、新年の挨拶の言葉)

この伝記を書いたのは、伝記作家の Richard Bradford。

ブラッドフォードはイギリスの学者、文学伝記を専門とする多作の作家でもある。John Milton, Philip Larkin, Alan Sillitoe, Kingsley and Martin Amis, Ernest Hemingway, George Orwell などの伝記を書いている…ということなので、伝記の専門家が、スイスに残る彼女の日記等から事実とフィクションの違いを精査しながら書かれた物のようです。

「パトリシア・ハイスミスに恋して」の映画も、その日記等を参考にして作られたわけで、情報元は同じところということですね。

ということで、ブラッドフォードの伝記に対する書評記事、その他ハイスミスの関連記事を読んで拾った情報なんかを、自分的にまとめてみます。

*****

その前に、

「リプリー」「キャロル」と並んで、ハイスミスに関する記述で代表作として頻出する「見知らぬ乗客」も簡単に紹介。

1950年、彼女の最初に出版された作品。

(1921年生まれなので、ハイスミスが29歳頃)

電車であった男から交換殺人を持ちかけられるという話。主人公は妻と別れて別の有力者の娘と結婚したい、持ちかけた男は父親を殺したい。だからあなたの妻を殺すから代わりに私の父親を殺してくださいと言ってくる。

その殺人を持ちかけた男がブルーノ。彼がリプリー同様、何かとサイコパスな人物として、ハイスミス評に出てくる。

出版の翌年、1951年にヒッチコックによって映画化。

先述したブラッドフォードによると、ヒッチコックは「見知らぬ乗客」で主人公のガイからホモ・エロティックな要素を排除し、完全なナイスガイに変貌させた。1950年代当時の観客に受け入れてもらうために。

ハイスミス版がヒ素だとしたら、ヒッチコック版はキャンディのようなものだそう。

奇行や差別的発言など

「差別や偏見について」

まずは映画でも深堀されずに気になった、ユダヤ人差別などについての記述を抜粋、雑訳、羅列。

*彼女が毛嫌いしたもの。

ラティノ(ラテンアメリカ人)、黒人、フランス人、韓国人、インド人、インディアン(ネイティブアメリカン)、ポルトガル人、カトリック、福音派、原理主義者、メキシコ人、そして何よりもユダヤ人。

*彼女はナチが世界中のユダヤ人の半分しか絶滅できなかったことを残念に思っており、揶揄の意味も込めて 'the semicaust'(セミコースト:半分とホロコーストの造語)と言っていた。

*「Holocaust Inc(ホロコースト社)」という言葉も創り出した。彼女の見解では、戦後にユダヤ人、特にイスラエルは、周りの国の集団良心に付け込んで、そこから金を搾り取る企業のようだったからだと。

*1980年代にディナーパーティーを主催した際、彼女はイスラエルに関する議論を巻き起こし、袖をまくってキッチンから戻り、ボールペンを使って前腕の下の方に、強制収容所の犠牲者が入れられたような粗雑なタトゥー同様の識別番号を書いた。 彼女はにやにや笑い、ゲストに説明はしなかった。 彼女がしたことが気味悪くて、殆どの客はコメントもせずにすぐに帰ってしまった。

しかしながら、彼女が無限の愛を誓ったうちの女性3人はユダヤ人だった。

*ハイスミスの反ユダヤ的見方は、彼女がユダヤ人経営の出版社で働いていた1940年代半ば頃に由来する。その経営者を「Kike(カイク:ユダヤ人の蔑称)」と日記に書き、賃金をケチられたとも書いている。

*ヨーロッパやアメリカの新聞社に、偽名を使って、反イスラエルの意見を書いていた。彼女は公式にパレスチナを支援していたから。ベギン政権下のイスラエルで彼女の本の出版を禁止したり、「People Who Knock on the Door」という作品をパレスチナの人々に捧げたりした。

*1992年にアメリカを訪れた時、彼女はレストランでどうして大多数の客がアフリカン・アメリカンかについて話そうとした。その時のホストは、差別が当たり前だった彼女が若かった時代とは随分様変わりした(差別が無くなって黒人の客も自由にレストランで食事できる時代になった)と言うのだろうと思ったら、彼らは猿みたいにヤリまくってドンドン増えてるから(レストランにも)多くいるんだと言った。

*アメリカの福祉危機は黒人たちのせいであると言っていた。

*韓国人が嫌いだった。なぜなら彼らは犬を食べるから。

*編集者の一人が提案した。あなたの本はアメリカでも評価されていますが、本に登場する人物たちはほぼまともな人間性を持っていないので共感しにくいと思いますと。彼女は同意し、こう付け加えた。「それは私が誰のことも好きじゃないからでしょうね」と。

*ユダヤ人や黒人に対して毛嫌いし、女性とベッドを共にし続けて、数人には愛情を示していたけども、女性一般、特にフェミニストについては「泣き言ばかり言ってる」と表現し、「図書館に生理中の女がいると考えただけで近づきたくもない」とも言っていた。

「女性達との関わり合い方など」

*性的に貪欲で、結婚破壊者である彼女が特に楽しんでいたのは既婚女性との情事。次がレズビアンカップルを別れさせることだった。

*彼女に比べれば、カサノバもエロール・フリンもバイロン卿も大人しくて可愛いもの(皆、プレイボーイ、遊び人の代名詞)。

現在の同性婚平等化の時代なら、レズビアンカップルを破局させることを喜んでレパートリーに加えただろう。記録によれば少なくとも6回、他の二人には告げずに3Pをセッティングし、4Pは2度ほど参加している。

*忙しいキャリアにもかかわらず、色情狂として激しい恋に落ちる時間は見つけていた。その中でも特に5人の女性に魅了されたようだ。

旅行中、自殺未遂をする可能性のあった恋人をホテルの部屋に残し、別の女性とセックスするために外食に出掛けた。深夜に帰って来た時に恋人が危篤状態だったので救急車を呼んだ。

*ハイスミスは上流階級の女性だけを欲した。

社会的、文化的、知的に高い階層に属する女性に最も魅了された。

彼女らに密着し、誘惑し、一緒に車でヨーロッパやメキシコ旅行に、疲れきるまで連れ回した。どこにも長く落ち着かず、理想としてはバカ騒ぎしながら旅を続けるような感じで。それが彼女の創作意欲を湧かせることにつながったから。

*彼女が恋人たちを傷つけた以上に、彼女を傷つけることが出来た女性はいなかった。彼女は常習的に嘘をつき、二股も掛けていた。

*レズビアンだけど、他の女性達と一緒にいるのはあまり好きではなかった。

*男性について

男性の顔に惹かれない。キレイだと思えない。

男性を好きになろうとしたし、大抵の女性より男性の方が好き。ただしベッド以外に限る。

1970年に継父に出した手紙に、男性とのセックスはスチールウールで顔を擦られるよう。間違った場所をレイプされてるような感覚が、すぐに排便を催す感覚へと繋がる。こんな言葉以上にベッドの中はもっと不快。

「アル中のこと、動物に対してなど」

*朝から寝るまでアルコール漬けになっていた。

(これはミーカーも言っていた。朝からジン入りのオレンジジュースを飲んでいて、そんな状態であれだけの作品を書ける人物を他に知らないと)

歳をとるにつれてアルコール依存も深刻になっていった。

*彼女は人間よりも動物が好きだった(動物が好きなのはイイことだが)。

彼女はペットにマズいものをどうして与えないといけないのかと訊いたことがある。

堕胎、流産した人間の胎児を犬に食べさせてもいいと思っていた。

私たちが牛やその他の動物の睾丸を食べるときに彼らの尊厳なんか気にしないのと同様に、人間の体の一部を消費させても問題ないでしょ?と。

*血の滴る塊の生肉を食べるのが好きだった。それこそが死んだ牛への敬意の表し方だと。

*カタツムリにも執着していた。特に二匹がツガイになっている時に。

いつもカタツムリをハンドバッグの中に入れて持ち歩き、ドーバー海峡を渡って国境を超える時には、没収されないようにブラの中に隠していたほど。フランス人はカタツムリを食べるので人喰い人種であるかのようにみなしていた。

サフォークの家の庭にはカタツムリのコロニーを作り、300匹も飼っていた。

カタツムリには喜びも感情もないようなので、それが彼女には魅力的だった。

*ハイスミスがリプリー・シリーズを書いていた1970年代後半には重度のアル中だったことも、彼女の救いにはならなかった。

ロンドンでのディナーパーティの席で、ロウソクに倒れ込んで髪を焼いたこともある。また別のカクテルパーティーでは、巨大なハンドバッグを開いてレタス丸ごとと30匹(100匹とも)のカタツムリを取り出し、テーブルクロスの上を這わせるような事もした。今夜の私のお供だと言って。

*ハイスミスは動物好きで、動物の方が人間よりも優れていると考えていた。ある時こう言ったことがある。飢えた子供と子猫がいたら、迷うことなく子猫に食べ物をあげて、子供は放っておくわと。

*しかし彼女は熱心な動物愛護家かと言えばそうでもなかった。

猫が、目が回ることに対してどう反応するかを見るために、ペットの猫を袋に入れて客の前で振り回してみせたことがあった。

「猟奇的な彼女」

(*過激な表現もありますが、実際殺意等があったかは別問題です。字面のままで受け取らないでくださいね。あくまで表現のひとつ)

*愛人たちを殺すことを夢想していた。

*ハイスミスは、彼女の作品内のキャラである殺人を犯すストーカーに命を吹き込むために、自分自身の、そして他者の人生に悲惨さとカオスを作り出すことが必要だと思っていたかのようだ。

*ハイスミス自身もストーカーだった。

「見知らぬ乗客」のブルーノの様に、1948年、NYのデパート、ブルーミングデールで働いていた時、美しい婦人キャスリーン・センが来店した(キャロルのモデルになった人物。その日のうちに8ページにも渡るプロットを書き上げた)。ハイスミスは彼女に執心した。

彼女は顧客リストからニュージャージーにある彼女の住所を割り出し、バスに乗って家まで行き、道の向かい側から家を見つめていた。

(なぜそんなことがわかるかというと、彼女は8000ページにものぼる日記を15歳から書き続けており、その中でキャスリーンへの愛と彼女を殺したいという欲望を綴っていたから)

*多くの恋人たちのうちの一人、マディソンアベニューの広告会社に勤めていた裕福なドロシーという女性について、「いつの日にか、あなたの喉から気管と動脈を引き裂いてやりたい。そして私は地獄に落ちるだろう」と日記に書いている。

*興味深いことは、ハイスミスの性格は登場人物の性格と非常に密接に絡み合っているので、彼女の病理もまた、登場人物の病理と非常に密接に絡み合っている。

*「見知らぬ乗客」に出てくるサイコパスであるブルーノとハイスミスには気味悪いほどの相似点があると、ブラッドフォードは指摘する。

彼女のフィクションで最も印象的な二人の登場人物、トム・リプリーとチャールズ・アンソニー・ブルーノは、ハイスミスの個人的な執着心と重なるためにほぼ確実に記憶に残る。ブルーノが父親の死を強く望んでいるところは、ハイスミスが継父を殺すことを夢想している所と重なる。ブルーノやトム同様に、ハイスミスも愛と殺人を同一視していた。殺人は一種の愛のカタチで、所有することでもある、と彼女は書いている。

「人物像」

*「私は二つの人格を持っている。犠牲者と殺人者と」と本人も認めていた。

*ホテルの廊下でハイスミスとすれ違ったことのある精神科医の話によると、彼女の表情は精神病棟以外では見たことの無いものだった。

彼女自身も自分が双極性障害かもしれないと周りに言っていた。

彼女は境界性パーソナリティー障害だったのではないか?

*****

ココで簡単に「境界性パーソナリティー障害」について

気分の波が激しく感情が極めて不安定で、良い・悪いなどを両極端に判定したり、強いイライラ感が抑えきれなくなったりする症状をもつ。

・現実または妄想で、人に見捨てられることを強く恐れ、不安を抱いている。

・対人関係の変動が激しく、コミュニケーションが安定しない。

・気分や感情がめまぐるしく変わり、周囲の人々がついてこられない。

・感情のブレーキが効かず、ちょっとしたことで癇癪(かんしゃく)を起こしたり、激しく怒り、傷つきやすい。

・自殺のそぶりや自傷行為を繰り返し、周囲に動揺を与える。

・自己を損なう行為(薬物・アルコール・セックス・万引き・過食・買い物など)に

依存しやすくなる。

・いつも空虚な気持ちを抱き、幸せを感じにくい。

・生きることに対して辛さや違和感を持ち、自分が何者であるかわからない感覚を抱いている。

・強いストレスがかかったとき、一時的に記憶がなくなり、精神病状態に似た症状を起こしやすい。

*****

*ハイスミスは幼少期の記憶喪失についても語っている。それは大抵幼少時のトラウマに関連している。そして彼女は原因として祖母の家での性虐待が関係しているのではと疑っている。しかし、この記憶障害は「本当だろうか?」と戸惑わせることを意図して、彼女の人生を、創作物の様に位置づけようとした産物の可能性もある。(←小説っぽく演出しようとして創り出した詐病の可能性を疑ってるってことですね)

もし彼女が過去を書き直すために記憶障害を作り出したとしたら…

しかしながら、ある顕著な事実がある。それは「私の(性的な)性格は基本的に6歳になる前に作られたものです」と彼女は回想し、また8歳くらいから「継父の殺害についての邪悪な考え」を抱いていたとも回想した。 そして「非常に早い段階で殺人的な憎しみを抱いた。」と言っていたこと。

(つまり、性虐待が実際になかったなら、6歳なんていう低年齢で性的な考えを既に持っていたり、継父への憎悪をもっていた原因の説明が付かないってことなんだと思います)

*アメリカの出版者Otto Penzlerは、1983年とその4年後に彼女に会った時、夕食の席で芝居じみた意図をもってトラブルを起こそうとしているのを目撃した。彼女はケチで、残酷で、厳しく、可愛げもなく、人を愛することも出来ない人間だったし、人間があれほど容赦なく醜くなれるものなのかと、全く理解できなかった。しかしながら、彼女の作品は素晴らしい…と彼女の死後に述べた。

*彼女は荒っぽく、とても気難しい…しかし率直に話すし、辛辣に面白い。一緒にいるのは楽しいよ。と、編集者のGary Fisketjonは言っている。

*1943年に会った作曲家の David Diamondは、とても鬱状態にある人物。皆は彼女の特徴から、冷たくて閉じこもった人間だと言うけれど、それは全て鬱から来ているのだろう。

*自著の犯罪を犯す登場人物たちと同様、常軌を逸していて風変わりだが、それがみんなに知られても気にしていないようだ。

*映画「キャロル」の脚本家 Phyllis Nagy は、ハイスミスと1987年に会ってから死ぬまで親交を持ったが、彼女は優しくて、自分のような若い脚本家を励ましてくれ、とても面白い人物だったと言っている。

*木工が好きで、自分で家具も作っていた。継続的に続けていたが、加齢による骨粗鬆症で背中が曲がったことで止めてしまった。

*テキサスに生まれ、両親の都合でNYとテキサスを行ったり来たりする幼少期を過ごし、NYのJulia Richman High Schoolに入学。その頃の彼女の最大の片想いはJudy Tuvim、後に女優になるJudy Hollidayだった。

1938年にBarnard Collegeに入学。ノワール映画の人物のような恰好をしたり、同級生が言うには、口端に煙草をくわえ、ラクダ色のコート、高く白い襟を立てたシャツ、アスコットタイを身に付けていてスタイリッシュだった。入学して一年した頃、政治的でもないのに共産主義青年同盟に加わった。ブラッドフォードの推測では単に注目を浴びたかったからではないかと。他の女生徒はそんな恰好をしていなかったから(目立ちたかったんだろうと)。しかしすぐにそれにも飽きてしまった。

そして、この頃から長年に渡るソーシャル・クライミングを始める。上流階級の人々と懇意になり上流階層に属しようとすること。WASPのような裕福で魅力的な人々と。まるでトム・リプリーがディッキー・グリーンリーフに近づいたように。

*大学を卒業した後、ハイスミスは執筆を始める。お金の為にthe Sangor-Pines Comic Shopのマンガの台本を書いて生計を立てていた(この時の経験が、その後の作品のスタイルに影響しているともブラッドフォードは考えている)。絵を描くのも上手く、作家よりアーティストになることも考えた。

1944年、メキシコのTaxcoにあるヴィラに引っ越す。(ブラッドフォードはどこからそのお金が出ているのかと不思議に思っている←リプリーみたいに上流階級の知人?恋人?からお金を引き出していた?)

そこで小説を書き始める。その時書いた「The Click of the Shutting」は酷いものだったが、そのプロットは、後の「見知らぬ乗客」や「リプリー」の人間関係を予見させるものだった。そして1950年に最初の小説「見知らぬ乗客」が出版されることになる。

*彼女が年老いていくにつれ、彼女の物事への見方はより暗くなっていく。それは日記に書いていたように、世の中の大半の人々はバカだと思っていたから。恋人の一人は次のように思いを巡らす。もし彼女に仕事が無かったら、とっくに精神病院かアル中回復施設に送られていただろう。そして理解するのに時間が掛かったが、彼女の小説に出てくる、他者につきまとい執着する奇妙なキャラクターたちは、まさに彼女自身だったんだと。彼女こそ彼女の小説そのものだと。

*彼女の創作の中の登場人物は、彼女同様、より極端になっていった。あるプロットの概略では「ラルフは倒錯した隠遁者であり、反ユダヤ主義の人種差別主義者でもあった」(←ハイスミス自身と重なる)という文から始まる。

*1995年に死ぬまで、非人間的な建築の代表のような、スイスにある酷いモダニズムの箱、要塞のような家で晩年を過ごしたことは、まさに(非人間的な)彼女にふさわしかったと言えるだろう。

*最後に彼女を看取ったのは、会計士だった。

ハイスミスと女性達(ときどき男も)

まずは一番の影響を与えたであろう彼女の母親から。

Mary Coates Highsmith

(1895-1991)

メアリーが25歳の時の子供。子供は彼女だけ。

96歳没。ハイスミスが1995年に亡くなる4年前まで生きていた。

ハイスミスの母親は、自惚れる美しさを持つ、それなりに成功していたイラストレーターでもある。そして一人娘といつも競うような人物だった。

ハイスミスにとっては愛憎入り混じる対象。母が継父と再婚したときも、二人の間に割り込んできたと怒っていた。

「自分の母親に恋してるなんてことがあり得るだろうか?でもたぶん信じられないけど、ある種そうなんだと思う」とも言っている。

母親との関係をこうも言っている。

“I am married to my mother / I shall never wed another.”

私は母と結婚した。他の結婚はしないだろう。

パリに滞在時、記者たちにパトリシアの娘だと言ってインタビューを受けたことがある。彼女はジョークと言ってたけど、精神科医はなんて言う病名を付けるかしらね?と、ハイスミスは従兄弟への手紙に書いた。

パトリシアは望まれない子供だった。

堕胎しようとした母親からのサバイバー。

(映画でも母親が堕胎の為にテレピン油を飲んだと語られる。実の父が飲むように勧めたとも)

生まれてすぐに母親はパトリシアの実の父ジェイと離婚し(生まれる10日前に離婚とwikiには書いてある)、3年後にスタンリー・ハイスミスと再婚し、パトリシアをテキサスの祖父母の元に残しNYに行った(その後、6歳の時に引き取る)。パトリシアはスタンリーを本当の父親だと信じていた。

4、5歳の時、祖母の元にいるときに二人の男に虐待された可能性を、死ぬ10年前頃、彼女は初めて友達に話し、悲惨で殺人的な憎しみと生きることを学んだと言った。

彼女は日記やインタビューで、子供時代のことを、怯えと自己嫌悪と家族への憎しみのブレンドだったと言っている。

彼女の母は12歳の時にも一年間彼女を祖母に預け(夫婦仲の修復の為らしい)放置した。だからか、同じように私を傷つけてくれる女性を求めているんだとハイスミスは書いている。(←基本サディスティックだったけど、マゾ傾向もあったということかな?まあ大体表裏一体)

彼女の母親が彼女に言った言葉に「あなたが子供を持たなかったことは良かったわ。あなたは自分以外のことを考えることができないもの」というのがあった。

(映画の中では元恋人のミーカーが、彼女の母親はビッチだったと言うけど、この母親の意見だと、ハイスミスが親になるのも不適格な自己中な人間だということになる。どっちもどっちなのか?毒母のせいでそうなったのか?何とも言えない)

この母娘の関係は、a folie à deux:精神障害の妄想性障害 の一つ。 一人の妄想がもう一人に感染し、複数人で同じ妄想を共有することが特徴である。

一緒にいるのも我慢ならないけど、放っておくことも出来ない。

この「殺したいほど憎いけど、同時に離れらないほど愛している」っていう相反する複雑な心理が、ハイスミスの作品に登場する犯罪者たちの心理と重なる。

Allela Cornell

1943年(ハイスミス22歳)、アーティストであるアレラ・コ―ネルと関係を持つ。彼女は1946年に別の女性からの片想いに悩んで、硝酸を飲んで自殺した。

Virginia Kent Catherwood

1946年にNYのパーティーでハイスミスと出会い恋人になる。

ヴァージニア31歳。ハイスミス25歳。

フィラデルフィア社交界の人間。父親が発明家、ラジオ局経営、銀行家と結婚したのち離婚。性的にも奔放で、キャサリン・ヘップバーン似。

一年足らずの付き合いだったが、後々までハイスミスが賛辞を綴るほど理想的な人物だった。

彼女の夫が探偵を雇い、女の恋人との情事を調べさせていて、その後、裁判で娘の親権を失った。←「キャロル」と同じ。

その後1959年、彼女は既婚女性を寝取ったことで夫から訴えられる。

結局訴えは取り下げられる。

アルコール中毒だった彼女は、1966年、51歳の時に死亡。

Kathleen Senn

1948年(ハイスミス27歳)、精神分析医に通う治療費を捻出するため、ブルーミングデールのデパートで働いていた時、そこにキャスリーン・センが客としてやってきて彼女から人形を買う。

映画「キャロル」のモデルになった人物。冷静で、背格好のいい、裕福なビジネスマンの可愛い妻。

この二人は実際に会うことはなかった。(人形を売ったという記述は見かけたので、それ以上の面識はなかったということかなと)

つまり、ゲイからストレートになれないかと悩んでセラピーを受けていた頃に、キャロルのモデルになるキャスリーン・センに運命的な出会いをする。この出会いで痛感したのだろう「ああ、私はやはり女性の方が好きなんだ」と。

1990年にその時の気持ちをこう述べている。

“odd and swimmy in the head, near to fainting, yet at the same time uplifted, as if I had seen a vision.”

(頭の中が奇妙で漂うようでいて、気を失いかけるような感じ、そして同時に、幻を見て高揚(浮かび上がった)したように感じた)

つまり、それは幻というか、もう神の啓示を受けたような感覚だったということ。

先述したように、この出会いの後に「キャロル」の8ページの草稿を一晩で書き上げ、その後、彼女の住所を調べ、ニュージャージーの彼女の家の前まで行っている。

キャスリーン自身もまたアル中で、精神病院に出たり入ったりしていた。

1951年、ガレージ内で車のエンジンをかけ自殺(一酸化炭素中毒)している。

Marc Brandel

女性じゃなくて男性。作家の息子で彼自身も作家。上流社会のメンバーだったと思われる。

彼にはハイスミスが同性愛者であることは伝えていた。

彼とは引っ付いたり離れたりする関係で、彼と付き合いながらも女性との性的関係は並行して行っていた。

彼のプロヴィンスタウン(今やゲイのメッカ)にある別荘に誘われ、そこで画家、デザイナーであるアン・スミスを紹介された。彼女とも関係を持ったが、彼女が去ると、マークと一緒にいるのが苦痛で監獄にいるようだと言った。彼とセックスをすることには憤慨していた。

一旦別れたが、彼の著作の評判がいいのでまた復縁。1948年頃。

この頃に婚約して結婚に向けてストレートになるためのセラピーを受けていた(ここで先述のキャスリーン・センにデパートで出会う)

精神科医からも「潜在的同性愛の既婚女性」というセラピーグループに参加することを勧められていたのは結婚を前提としていたから。

しかし、その後、ヨーロッパ旅行先から別れを告げることになる。

Kathryn Hamill Cohen

1948年、NYのパーティで知り合う。1905年生まれなので43歳ぐらい。ハイスミスは27歳。かなり年齢差がある。

アメリカの裕福な家系出身。若い頃はダンサー、女優。

出版社を作ったイギリス人の夫がNYに来た時に知り合い結婚。25歳の時イギリスに渡る。夫の出版社が、のちにUK版「見知らぬ乗客」「リプリー」を出版する。

彼女自身も立派なキャリアがある。ショーガール、女優の後は、大学で薬学を学んで医師として病院に勤務。イギリス保健省大臣の個人秘書にもなる。

1949年、ハイスミスがロンドンへ彼女に会いに行った時は、聖ジョージ病院の精神科医で、夫デニスと高級住宅地チェルシーの豪邸に住んでいた。ロールスロイスでハイスミスを迎えに来て、彼女の女優友達と食事に行ったり、ナショナルギャラリーやテイト美術館に連れて行き、責任者に紹介したりした。ハイスミスは彼らの家に2週間滞在する。

(訪英以前にちょっと会っただけの相手に、仕事休んでまで手厚く世話するのは何かしらの思い入れがあったのでは?とブラッドフォードは疑っている)

その後、ハイスミスは1人で旅行を続け、フランスに渡り、パリでレズビアンバーに行ったりナイトライフを楽しみ、南下してマルセイユで母親の友人女性から迫られたり…そしてイタリアに入る。そこでキャスリンに「こっちに来ない?」と連絡する。2週間後にナポリで落ち合い、そこから3週間も一緒に過ごす。既婚のフルタイムの医師という仕事があるにもかかわらず。

恋人になるのには一週間もかからなかった。

ナポリで落ち合った後、アマルフィ海岸の小さな町ポジターノに滞在。

金持ちの魅力的な女性と過ごす自分。「リプリー」の原型がココにある。

しかしハイスミスがアメリカに帰った後は手紙のやり取りが一回あっただけ。この二人のランデブーは彼女の仕事にも夫にも特に影響は及ばさなかった。

1950年、「見知らぬ乗客」が出版された直後、キャスリンから手紙を受けとる。後悔していて関係を終わらせたいと言ってきた。

その二日後、ハイスミスはイタリアからも電報を送っていたが、マーク・ブランデルに正式に婚約解消を告げた。

1960年、54歳の時に薬物過剰摂取で自殺する。

Ellen Hill

ドイツ系ユダヤ人移民。1941年にイギリス人と結婚するがその後離婚。

イギリス人と結婚したことでイギリスパスポートを取得。

CIAの前身組織や軍部に地域研究を教えていたり、流暢なドイツ語から外国語教育を向上させたかったチューリッヒ大学で雇われたりした。

ハイスミスが出会った時には国際難民機関の上級職に就いていた。

1950年、ミュンヘンのバーで知り合う。

最も長くもった恋愛だったが、嵐のようだった。

彼女は上流階級出身ではなかったが、情報機関などとの関わりから来るミステリアスなところと、その知的さにハイスミスは一気に興味が湧いた。バロックとロココどちらが好きかと訊いて、ハイスミスの博識ぶりを試すのではなく、彼女の感受性を知ろうとするような人物だった。ハイスミスはエレンの真意を汲み取れなかったが、そのすれ違いは二人の関係においてずっと続くことになる。

二人の関係はハイスミスの最長、4年にも渡った。

好きと嫌いのせめぎ合う関係。←母親との関係似ている。

ハイスミスの友人からすると、エレンはまるで教育係のようだった。教養を鼻にかけ、いじめっ子で、ハイスミスの欠点、悪習、友人に関する全てを自分都合で認めない。

初めてのデートはテ―ガーン湖。エレンは41歳、ハイスミスより10歳上。30代前半から半ばぐらいにしか見えなかった。

エレンはハイスミスが酒を飲み過ぎることを諫めた。その結果(ケンカになり)、散らかり放題でカオスになっている部屋から出ていった。

キッチリした性格のエレンと、放蕩三昧のハイスミスでは性格の違い以上に複雑な衝突があった。

1951年、エレンの運転で旅行に出かける。ドイツからアルザスでフランスに。南下してプロヴァンス。東に向かって北イタリア、そしてベニス。

翌年2月にも旅行に出かける。パリから南下してニース、カンヌ、国境超えてバルセロナ。フェリーに乗ってマヨルカ島。その後、南フランスに渡り、またイタリア、ベニスに行く。

そこからフィレンツェ、さらに南下してアマルフィ海岸のポジターノに。

そこでリプリーのモデルになる青年を見かける。

ホテルの窓から、肩にタオルを掛けたサンダル履きのハンサムな男性を見かけた。少し物憂げで、早朝に泳ぎに出ている。当時貧しい漁民しかいなかった町で明らかに異邦人。ハイスミスは彼をトム・リプリーにすることに決めたのだった。(実際に「リプリー」ではポジターノでのロケもあった)

3年後1954年、エレンは自殺未遂を起こす。メキシコ旅行中。

2日前に友人からエレンの自殺願望を聞いていたにも関わらず、ハイスミスは他の女性と寝るために彼女を残して外出した。

午前4時、バルビツール系薬物過剰摂取で昏睡状態になっている彼女を発見し医師に連絡。

(ブラッドフォードは悲惨なことが起こることを分かっていながら、創作の為にわざと危篤状態になるまで放置したのではと疑っている)

1954年に別れる。しかし、その後も性的でない関係は続けて訪問などをしている。

Rolf Tietgens

ドイツ人写真家。ドイツからアメリカに移住して活躍。

1943年(ハイスミス22歳頃)、女性写真家の紹介で知り合って以来の関係。

関係と言っても彼も同性愛者なので性的関係は不可能。

彼はハイスミスの感情的な人生における散発的で強烈な未完成の役割を担った(時々インパクトを与える性的対象外の存在ってことでしょうか)。

彼女は彼が同性愛者だったから惹かれたと言っている。

彼がまるで女の子で、比類なき純粋な男性だと感じたからだと。

ティーゲンスはハイスミスのヌード写真も撮っている。下半分を破られた一枚しか残っていない。この時も、ティーゲンスがハイスミスを男の子みたいだということで撮ったんだとか。

ハイスミスは「The Two Faces of January」(1964)を彼に捧げている。

二人の関係は1970年まで続いた。

Marijane Meaker

映画に出てきた白髪の女性ですね。

1959年、ミーカー32歳の時(ハイスミス38歳)、NYのレズビアンバー「L's」でハイスミスに会う。

彼女は暗い髪色で、トレンチコートを着て、ジンを飲み、ガロワーズというタバコを吸っていた。それはバリアント王子(漫画の勇者)とルドルフ・ヌレエフ(バレエダンサー)が融合した姿のようだった。

当時ハイスミスは既に有名で、いくつかの賞も受賞しており、ミーカーは彼女をアイドル視していた。ミーカーも他の客もハイスミスが「The Price of Salt」(キャロル)の作者だと知っていた。

ミーカー自身もAnn Aldrich名義でレズビアン小説を書いていて、それを読んで勇気づけられたレズビアンの人たち(当時は皆隠れていた存在)から、どこでレズビアンは仕事を得られるか?レズビアンバーはどこにある?どこで仲間と会える?という手紙がいっぱい来たそう。

二人の関係は2年続く。NYのグリニッジヴィレッジで同棲し、レズビアンバーでのナイトライフ、ファイヤー・アイランドを訪れたり、当時の様子は彼女の著作「Highsmith - A Romance Of The 1950's」に書かれている。

1992年にハイスミスがミーカーを訪ねてきたとき、すっかり人格が変わっており、人種差別的発言を言い続けていたので恐ろしかったと。

Caroline

1960年代初期、ハイスミスより12歳年上のイギリス上流階級の女性(ブラッドフォードは彼女のことを仮にキャロラインとした)との長い性的関係があった(ブラッドフォードは彼女が著名な作家と書いているので素性は知っている模様)。しかしプライバシーを守るためにアウティングはせず、もしそれがあなた自身、もしくはその御子息で母親がキャロラインだと思う方は名乗り出て貰えるとありがたい、と本人側からの情報提供を呼び掛けている。

彼女との情事は、彼女の夫がとても紳士的に親切で、たぶん二人のことも分かった上で受け入れているようだった。それがハイスミスには少し不満だったようだ。

キャロラインは夫と暮らすケンジントンの家から、サフォークにある二人のレズビアンの愛の巣まで通っていた。

Monique Buffet & Tabea Blumenschein

映画に出てきた二人。

ハイスミスは1963年にヨーロッパに移住する。

そしてフランスでBuffetと、ドイツでBlumenscheinと関係を持つ。

「パトリシア・ハイスミスに恐怖して」

この女性遍歴というか、交流録を見たことによって、いかに映画「パトリシア・ハイスミスに恋して」が彼女の人生から浮き上がる核心部分に迫ってないかがわかった気がします。

まず、インタビューした女性達や親戚は、彼女の人格形成や創作インスピレーションだったかというと、ほぼ関係なかったということがわかる。

(ミーカーは別にして、ヨーロッパ移住後の二人は生き証人ではあるけど、ハイスミスに大きいインパクトを与えた関係には見えないし)

彼女の人格形成に大きな影響を与えたであろうものは、

1:テキサスで親と離れて暮らしていた幼少期に受けた(かもしれない)性虐待。

2:祖父母から植えこまれたテキサスの保守的で差別的な価値観。

3:共依存関係に落ち込む(毒母かもしれない)母親とその関係。

そして彼女の代表作「キャロル」や「リプリー」のインスピレーションになったであろう人物は

1:キャスリーン・セン

2:バージニア・キャザウッド

3:キャスリン・コーヘン

4:エレン・ヒル

オマケ:ロルフ・ティーゲンス(ゲイだったからリプリーのゲイキャラのディテールに使われてる部分があったかも)

あと、1940~50年代当時の同性愛、レズビアン界隈の意識も。

ハイスミスと交際した女性の自殺率があまりにも高すぎますよね?それだけ絶望していた人が多かったということ。ストレートになろうと皆努力したと言っていた。それだけ社会的圧力が強かった時代。行き場のない閉塞感。主婦の座に収まっても、夫とのセックスはスチールウールで擦られるような苦痛。

やはりこの辺りにしっかり焦点を当てないと、ハイスミス像を語るのには不十分じゃないかと。

しかしハイスミスは、そもそも出生からしてサスペンス。

母親、もしくは父親からテレピン油で殺されそうになっていた。そこを運命のいたずらか?リプリーの様に捕まることなく逃げ切って生まれてきた。

その後、彼女の作品一の人気キャラクターが、犯罪を犯すも毎度ピンチを逃げ切るリプリーになるのは、運命なのか必然なのか、不思議なものです。

そして、幼少時の性虐待で殺意を持つことを教えられ、日々殺意とのせめぎ合いで生きていく。

次に、毒母から愛憎入り混じる執着心も贈られる。

一方的な執着心は有りつつも、恋愛関係は1~2年ほどしか続かない。同性愛という未来を思い描けない背景が原因なのか、母親みたいな共依存関係に陥るのが嫌だったのか、執着と離別願望が共存する。健全な関係を継続的に構築しようとする努力は余りなかったように見える。

サイコパス、ソシオパス的人間になっても全然不思議ではない条件は揃っていた。実際境界性パーソナリティー障害だったのではと書いている記者もいましたし。

で、ここで私の中に一つの疑問、妄想が浮かんできました。

「はたしてハイスミスは、本当に殺人のような犯罪を犯していないのか?」と。

そういう自分の中の歪んだ部分を冷静に把握し吸い上げて、それを見事に作品へと昇華した、偉大な作家ハイスミス!!…ならよかったのですけど、伝記作家ブラッドフォードやミーカーの話、その他の批判的な人々の意見を読む限り、かなりのトラブルメーカーだったことがわかる。品行方正とは程遠い。

実際ストーカーのような行為もしているし、恋人が過剰摂取で死にかけるほど追い込んだりもしている。コーネル、セン、コーヘン女史たちが自殺したことに関連は本当にないのだろうか?実は彼女が直接手を下さないまでも、言葉巧みに唆して死ぬように導く、自殺教唆をしていたりはしないのだろうか?言葉を操る作家、サイコパス要素を持っているなら、やろうと思えばできたはず。知られている中でこれだけの自殺率。もっと知られていない闇に葬られた関係にも、調べたらいっぱい自殺したレズビアン達がいたりしないのだろうか?

時代的に自殺動機は同性愛に悩んでいたからで処理できる。実際彼女たちの動機はそこだけど、それを崖の上で引っ張り戻すか背中を押すかは大違い。背中を押すことに喜びを感じていたら…。

リプリーの様に、彼女こそがエスケープ・アーティストだった可能性はないのだろうか?

ブラッドフォードはこうも言っている。

ハイスミスは、キャラクターを創作して本を書くのと同様に、自分の人生も小説や嘘、空想、著作物のようにしようとしたのではないか?と。

ハイスミスがそうした理由として考えられるのは、

自分が望む人生を創造し、自分自身の人生をフィクションとして形作るため。 彼女自身の経験を想像力豊かに登場人物の経験に置き換えること、だと。

「猟奇的な彼女」の項目で先述した通り、彼女は自分の病理を作品の登場人物の病理として投影していると考えられているし、彼女自身こそが小説そのものだとも言われている。

過激なフィクションを書きたい!→じゃあ現実(ノンフィクション)を過激にしてみよう!

ってことなのか、

そもそも現実(ノンフィクション)が過激…→じゃあフィクションに投影しよう!

ってことなのか、その辺りが曖昧というか、入り混じっているようにも思える。

ブラッドフォードは、現実世界でわざと破綻者になることで、その経験を作品にフィードバックできるから、彼女は意図をもって悪者になっていたのではないかと考えているようだった。

そこには作家の業みたいなものを感じますよね。

人生破綻したような作家って多いけど、この人たちはそれを切り売りして作品にするために、わざと豪快な破綻者の道を選んでる、全てはネタの為に生きてるんじゃ?って思うこと、結構あります。

ハイスミスの場合も、私はどっちの要素もあった気がする。コレ、ネタにならんかな?と自分から飛び込んだ場合も、意図せず飛び込んだことがネタになった場合も。

で、それが、長年のアルコール中毒や孤独と合わさっていき、次第にもう本人自身もよくわからない状態に晩年はなって来ていたのではないかと。

まあ私の妄想なので、実際にハイスミスが殺人や犯罪を犯したってことはないとは思う。でも実際にもっと詳しく調べるとハイスミスの周りでは多くの人が死んでいた…とかだと不謹慎なのは承知だけど面白い。

そして、それだけの犯行を犯していたのに何の記述も日記に記していないのはおかしいんじゃない?ってことになる。しかしそこは天才サイコパス。わかる形で証拠を残すわけがない。でも記録しておきたい、犯罪を誇示したい場合、その全記録は小説という形にして残している。作品という形ながら報酬貰って賞賛までしてくれる。こんな素晴らしいことはない。

「完璧だ…」と、「太陽がいっぱい」のラストシーンでアラン・ドロンがデッキチェアに寝転んで呟いた時のような気分になるでしょうね。

*****

あと「恐怖する」についてもう一つ。

ハイスミスが幼少期に性虐待を受けていたとしたら、それは誰からか?

幼児性虐待の加害者の殆どは身内、近しい人物と言われてるわけです。

継父と母親はハイスミスを置いてNYに行ってしまった。

祖父母に育てられている。そして兄弟の様に育った「従兄弟のお兄さん」の子孫が映画に出て来ていた。離婚した実父も近くにいたかもしれない。

他にも色々な人がいたんだろうけど、とりあえず私なら祖父と従兄弟を疑いますね。

で、「パトリシア・ハイスミスに恋して」の監督は、わざわざ大したエピソードも語れない、その従兄弟の子孫たちに話をさせている。南部の陽気な浅薄そうなおばちゃん達。

ハイスミスの記録のどこかに、明確なものがあったかどうかわかりませんが、その従兄弟が犯人だと書かれていたのなら…。監督はそれを知ったから、敢えてその子孫のインタビューを撮ったのだとしたら…中々にゾッとします。性犯罪者の子孫を晒してやろうってことですから。

性虐待の被害者が、精神的に苦しみ続け、アル中になり、晩年には偏屈、変人扱いされて一人寂しく死んでいった。

一方、加害者の方は、のうのうと結婚して家族増やして、子孫たちも被害者の苦しみなんか想像も付けないペラッペラの人物達で増殖を続けている。

まあ、それこそある種のホラーですよね。

その対比を狙っていたのだとしたら、この映画の私の評価は☆6/10ぐらいから☆8.5/10ぐらいまで上がります。

「パトリシア・ハイスミスに困惑して」

前章では、ハイスミスとは、現実世界の自身のサイコパス要素と作品世界のサイコパスキャラ、その境界が複雑に絡み合ったような、それこそフィクションとノンフィクションの共依存のような関係になっていた人物なのでは?ということを考察しました。

しかしもう一つ、疑ってみたいこと、いや困惑が増すかもしれないことがあります。

ブラッドフォードは、彼女の日記(人生や考え、夢想を書き留めたもの カイエcahiers)、スイスのベルンにあるSwiss Literary Archivesに所蔵されている、それを精査して伝記を書きました。

ブラッドフォードはそれを読み込み、真実かファンタジーか、事実かフィクションかを識別するのに苦労したそうです。そんな虚実入り混じった記述をしていること自体が、ハイスミスの奇妙な心理を物語っているとも言っている。

そしてさらには、自分の死後、彼女のことを学者やブラッドフォードのような伝記作家が精査するだろうと予想していたので、彼らをわざと混乱させることを書いていたかもしれないと。

ブラッドフォードは、彼女の日記の全ての言葉を聖書の言葉の如く真に受けるべきでないと警告している。実際には、モデルになる人物もおらず、理想とする女性を想像して創り出している場合もあったんだと。

彼女の人生に尾ひれを付けようとする私たちのような愚か者をバカにし、後世の人々を混乱させるために、わざと日記に彼女の人物像から外れたことや想像したことを書いていた節がある…とも。

この推測はあながち間違ってない可能性はあると思います。

先述したカタツムリに関する奇行や、パーティーでの暴言。

明らかに人々を困惑させることを楽しんでいる節がある。

サイコパス的心理を持つ愉快犯なら、それぐらいのことをしていても不思議ではない。壮大な悪ふざけ。苦労して読み解こうとしたブラッドフォードが知ったら真っ赤、いやそれ以上の紫になるほど激怒しそうw

そもそも人嫌いの孤独に過ごしたハイスミスが、そんなプライベートの、自分の内面を見られるような記録を、リネンのクローゼットに整然と並べておいてたってのが怪しい。急死したとかならまだしも、癌で弱っていって亡くなったみたいだし、処分する時間はあったはず。

サイコパス的天才マスターマインドによる、自分の人生を壮大な謎、ミステリーにするため、真面目に読み解こうとする人たちを嘲笑うための、長年かけた仕掛けだったりしないだろうか?カイエもある種の作品だったりしないだろうか?

自分の人生を犯罪小説に、犯罪小説を自分の人生に、後世の人に自分の人生を限りなく犯罪者かのように見せること、信じさせることができたなら、そしてもう死んで完全に逃げ切った…まさしく集大成。それこそ彼女が長年望んできたものではなかろうか?

この永遠の謎に困惑すると同時に、

ハイスミス婆ちゃん、あんたやるな!という想いも抱かずにいられないw

最後に

知れば知るほど、複雑で屈折しているハイスミスという人物に困惑すると同時に、面白く興味深い人物だなと惹かれる部分もありました(じゃないとこんなに色々調べません 苦笑)。

こういう彼女の人生自体も、ある種一つの彼女の作品として楽しめることが出来たなら、それこそ彼女自身も望んでいたことなのかもしれない…ということですよね。

性虐待による被害者かもしれない人物の人生をエンターテインメントとして消費してるみたいで、ちょっと後ろめたさも無いことはないけど、そこはもう故人ですし、作家というエンターテイナー。許してくれるでしょう。

ブラッドフォードによる、ハイスミスのネガティブ要素満載の伝記のレビュー記事、そこに付いたコメントを読んでみると、

彼女がどんな人物だろうと作品が素晴らしいのは事実。

既に死んで反論できないんだから無意味。

と、割とハイスミスの肩を持つというか、この伝記のネガティブ・キャンペーンに簡単に乗らないコメントが多かった印象。

所詮他人、作品を通じてしか接点がない人間を糾弾するのも変な話です。実際の被害を受けた当事者は別にして。酷い人間だからって、関係ない人まで加わって感情的に嫌悪感示す日本のSNSと違って、海外の人たちは冷静というか、自分の判断基準がブレずに流されにくい。海外の方がキャンセルカルチャーの意識が強いような気がしていたけど、どこまでも感情的な日本よりもっと合理的な考えを持つ勢力が均衡を保っているように思いました。見習いたい部分ですね。

何かしらの犯罪があったなら別だけど(ジャニーみたいに)、訴え出てる人もいないみたいだし、たとえ創作の裏に罪があったとしても、

(「キャロル」の原題「The Price of Salt」に掛けて)

「The Price of Guilt 罪の代償 」

その罪の代償として誕生した作品たち。今はもう、その作品を純粋に楽しめばいいってことに尽きる気がします。

ただ最近思うのですが、幼少期の数々の性被害(日本も世界も)、暴力、差別、偏見、パワハラ、モラハラ、こういう人間の負の悪業がある意味ハイスミスみたいな作家や、多くの悲しい結末を迎えた俳優、女優、歌手を生み出した面もある。そういうのが無くなることを世界的には望んでる潮流があるけど、まあそう簡単に無くなることはないんだけど、無くなったら?味気も何もない世界になってしまうのかな?

いや、そうなったら、ハイスミスみたいにわざと問題起こす人が出てくるのか?う~ん、人間って、悪業を憎みながら、しかしどこかで望んでる。だからいつまで経っても無くなることなく悪業が栄えているのか…。陰鬱な気分になりますね。悪業が無くならないという前提を認めて、いかに対抗するかという手段を確立することが大事。それでもどんどん変わっていく社会形態で、そこに新たに隙が生まれて、また悪業が栄える。永遠の戦いということなんでしょう。

長々とココまで読んで頂いてお疲れ様です。

私の興味を追いかけた足跡にお付き合い下さり、ありがとうございました。

ついでに💓スキボタンもお願いします😉

ここまで読んだオマケになるかどうかわかりませんが、本文に入れられなかった「The Price of Salt」の意味も載せておきます。「塩の代償」ってどういう意味だろう?と思ったので。

「The Price of Salt」の意味

「キャロル」の原題「The Price of Salt」は聖書からの引用。

“If the salt have lost its flavor wherewith shall it be salted?

「塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味が付けられよう」そしてこう続きます…「もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである」。←人生で塩気、つまり愛がなければ何の意味もないものになってしまうってことなんでしょうかね?

もう一つ、ロトの妻が塩柱になった話のことだとも。

ソドム(同性愛のことをソドミーというように悪徳退廃の代名詞)の町で唯一信仰と道徳を保っていたロトとその家族。神が彼らを救い逃がす時、振り向くなと言われたのに妻は振り返り塩柱になってしまった。

振り返った代償で塩になった。同性愛に未練がある、同性愛を選んだことで塩柱になり、家族とは離れ離れに。キャロルの状況と重なります。

参考記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?