文字の意味を固める神 ー読書メモ:『サピエンス全史−文明の構造と人類の幸福』(4)

歴史学者であるハラリ氏は、われわれ人類が進化の途中で手に入れた「虚構」によって協力する力に着目する。そして、虚構の伝搬と変容のプロセスとして人類の歴史を振り返る。

虚構とはなにか?

神から、国家をはじめとするあらゆる組織、貨幣に至るまで、異なる複数の人間同士の振る舞い方を予め規制する信念の体系を、ハラリは「虚構」と呼ぶ。虚構が「共同主観的」な「想像上の秩序」を支える(p.152)。

私たちにとっての世界は、個人の内部の「主観」と外部の「客観」の対立からできているのではない。主観と客観のあいだには「共同主観」がある。共同主観的なものは、多くの個人の主観的意識を結ぶ客観的なコミュニケーション・ネットワークの中に存在する。いや、何が主観で何が客観か、それを区別する方法もまた、共同主観的なものである。

例えば「紙幣を渡せば、代わりに和牛のスライスを持って帰ってしまってよい」というのは店の店員とお客が、貨幣という虚構を共有しているからである。

もし店員が「紙幣」というものを知らない場合、紙切れを置いて和牛のスライスを持ち去ろうとする輩は、泥棒に見えるだろう。

私たちは、つどつど、初対面の店員に「この世には紙幣というものがありましてですね。いま私が手に持っているのがそれでして」などとくどくど説明をしなくても、無言で紙幣を差し出すだけで買い物ができる。それもこれも「貨幣はあらゆるものと交換できる」という虚構を、初対面の他人同士が予め共有しているからである。

虚構を共有するための物

複数の人間のあいだで「虚構」を共有するためには「教える」というステップが必要だ。

教える上で、特に大切なのは、子どもである。

私たち人類=サピエンスの社会秩序は想像上のものであるが、DNAの複製による生物としての人間を残すだけでは、想像上の社会秩序を保つための情報を情報は伝わらない。「法律や習慣、手順、作法を守るには意識的な努力が必要」なのである。

新しく生まれる子どもたちの心に「虚構」の鋳型を作り込む。

虚構に基づく想像上の秩序を維持するためには「暴力だけでは」不十分であるとハラリ氏はいう。秩序の維持には「真の信奉者たちも不可欠なのだ」という。

想像上の秩序の存在を人々に信じさせるには、まずその秩序が想像上のものだとは決して認めてはならない。秩序は神々あるいは自然の法則によって生み出された客観的実体であると、つねに主張する。[…]また、生まれた瞬間から、想像上の秩序の原理をたえず叩き込む。(p.146)

真の信奉者たち。それはつまり、虚構を虚構だとは認めない人々である。ある虚構を虚構ではなく、客観的な実体、実在であると心の底から信じることができるとき、人はなにかの虚構の真の信奉者になれる。

ハラリ氏は「想像上の秩序は物質的現実に埋め込まれている」という。虚構が、リアルな自然として存在するものをたまたま表現する記号に過ぎないというふうに扱われるのである。

虚構が埋め込まれる物質的現実には私たちの身体も含まれる。「想像上の秩序は私たちの欲望も形作る」のである。

個人的な欲望と思っていたものさえ、大抵は想像上の秩序によってプログラムされている。(p.147)

何が欲するべき価値のあるものであるのか?

それを決めるのもまた、虚構である。

声をものに置き換える

二人以上の人間が同じ虚構を信じるためには、どこかで誰かから、その「虚構」についての話を聴いたり、読んだりしなければならない。しかも、互いにその頭の中などよくわからない他人同士が、お互いに「同じだ」と信じられる程度によく似た虚構を維持し続けるために、繰り返し互いに信じてる虚構を言葉で示し合い、フィードバックをかけながら、再生産し続ける必要がある。

これが一人二人や数十人の関係であれば、日々顔を合わせて声を掛け合っていれば、互いになんとなく相手がどのような虚構を信じているか、知ることができる。

ところが問題は、人間の集団が、数千人、数万人、さらに数億人へと規模を拡大したときである。

仮に、一億人の集団の中で、ひとりひとりが、他のすべての人がそれぞれどういう虚構を信じているか分かるようにしようとすれば、どういう方法があり得るだろうか。

少なくとも、人類が数万年にわたり親しんできた直接対面して声を交わす、という方法では、一億人の虚構を同期させるには「永遠」と言わざるを得ないほどの膨大な時間がかかってしまうだろう。

ハラリ氏は、我々の「脳」が「特定の種類の情報だけを保存し、処理するように適応してきた」ものであるとし、そのシステムの「限界」により、数万年の間「人間の集団の規模と複雑さは制約を受け」てきたとする。

そこで出てくるのが、脳を外部のものに拡張する、「声」以外の方法である。

声は、物としては空気の振動であり、リアルタイムで口と耳が一定の距離に接近していないと使い物にならない。

その場限りで消えてしまう声を、どうやって空間にとどめ、時間を超えるようにするか。方法としては空気以外のものに、振動の代わりになる何かを残すことがある。

農耕牧畜の開始以前、旧石器時代から、人類は洞窟に壁画を描いたり、特定の意味ある形に石器を作ったり、意味ある形の土器を作ったり、あるいはギョベクリ・テペに残されているような巨大な石造物を作ったりする。

世代を超えて、洞窟に入り込んで壁画を描いたり、巨大な石造物を作る活動に参加したりすることは、部族の若いメンバーに、祖先たちが抱いた虚構を伝承させる機会になったはずである。

文字もまた、声を、死んだ祖先の声を時空に留める方法である。

文字は、多数の個人の間で虚構の一貫性を維持する上で、大きな力をもたらした。

もちろん、文字は「文字だけ」ではダメで、読む技術や正しい意味の解釈の仕方を身につけた”生身の人間”を、世代を超えて育成してく必要がある。

以前のnoteでは、文字を読み書きする技術や、文字を神聖視しその「正しい意味」を伝承しようとする官僚組織が必要であるという話を書いた。

メソポタミアの文字の起源は数値データの記録システム

どうやら数万年に渡る狩猟採集民のライフスタイルにおいては、小規模な集団で移動したり散住している限り、集団を支える共同主観的な虚構の維持は、個々人の記憶力と伝承だけを頼りにかろうじて成り立っていた。

定住性の高い狩猟民も、おそらく初期の農耕民も、個人の記憶力と伝承だけで、うまい具合にどうにか共同主観的な社会秩序を再生産しつづけることに成功する場合が多かったようだ。

そんな中、農耕牧畜民のあいだに、過去の生産物の量とその所有者を記録するという必要が生じたらしい。ものの貸し借り、共有は農耕開始の遥か以前から人類がやってきたことであり、特に狩猟採集民においては、獲った獲物を独り占めせず、仲間に分けることが美徳とされる場合が多いという。

ところが農耕社会では、一度に大量に採れた穀物を保存し、そして保存したものを少しづつ切り崩しながら生活し、また来年播種する分を残しておかないとい行けないという、一年サイクルの「記憶」が必要となった。

ここで、個人の記憶と、仲間との口約束だけでは、諍いが生じる事になったのであろう。誰が何をどれだけ所有しているのか、確定的に記録する技術が必要となった。

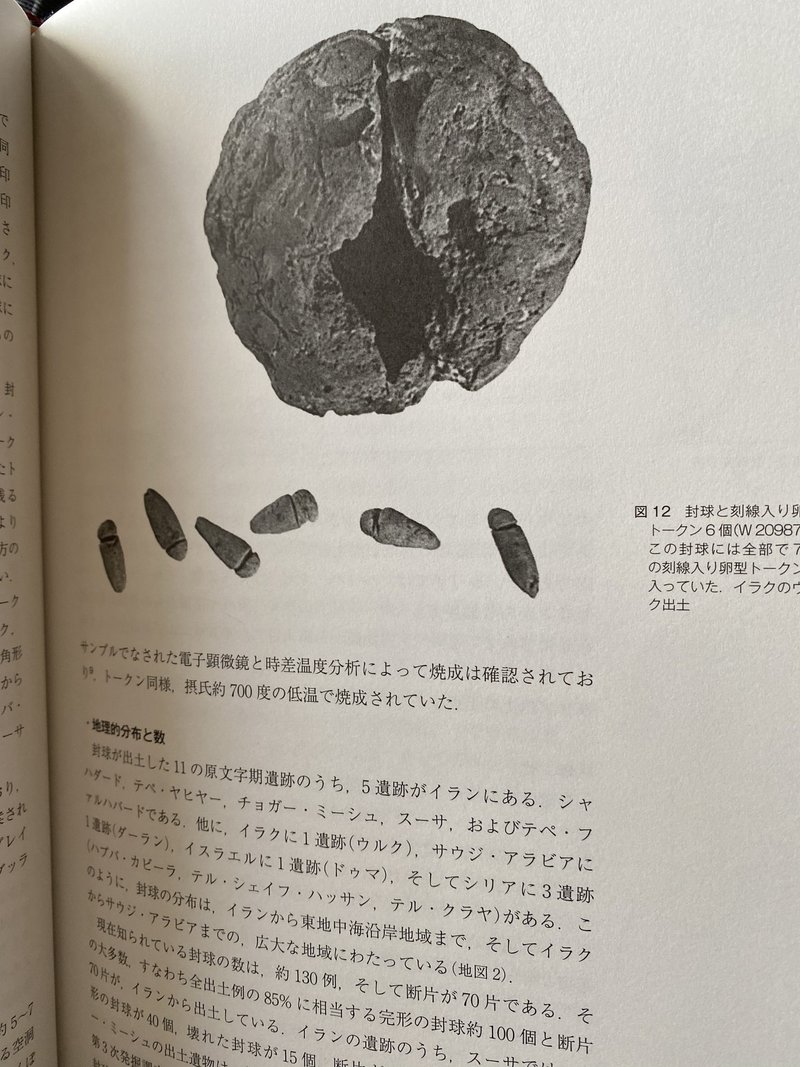

人類が最初に農耕牧畜を始めたレバント地方において、開発されたのが、今日「トークン」と呼ばれる「小さな粘土性の物体」を使った仕組みである。これについてはデニス シュマント=ベッセラ の『文字はこうして生まれた』が詳しい。

トークンは「穀物」や「羊」や「牛」「パン」「油」「ビール」「織物」といった農耕牧畜の生産物の形を表現したと考えられる小さな土器である。

『文字はこうして生まれた』p.45より

おもしろいのは、その小さなトークン土器はいくつかの数まとめられ粘土製のボールの中に封入されて保存されるのである。

これは数字の記録である。数字は、数字として存在するだけでは意味を持たず、それが特定の「枠」の中に記入されるからこそ、意味をもつのである。同じ「100,000円」でも、それが儲かった売上なのか、それとも費用なのかで、その意味は変わる。

トークンを封球に入れるということは、その量、数が表すものが、「どこ(だれ)に属するのか」を示すことである。

農耕牧畜民は、大量の財産を記録する方法をこのように編み出したのである。

一度、記録のシステムが出来上がると、その改良は速い。

永続的な物に置き換えて数を記録できるということの発見が大切であって、どういう物にどういう方法で置き換えるかは、ある意味で何でも良いのである。そうしてより効率よく、改変されにくい方法が考えられていった。

そうして生まれたのが、トークンそのものではなく、トークンの代わりとなる記号を使うこと。そして封球に入れるのではなく、記号を粘土板に刻み焼成することである。粘土板に並ぶ記号の誕生。ここから楔形文字まで、あと一歩である。

農民の誰がどれだけ生産しどれだけ納税したか、そしてその対価として「国家(神殿)」から何を受け取ったか。それを記録することは初期の国家(神殿)にとってその威信に関わる最大の課題であった。

ジェームズ・C・スコット は『反穀物の人類史』において、初期のメソポタミアの国家がいかに簡単に臣民たちから見放されたかを描いている。

古代国家が支配すると称する農耕地帯の周囲には、いまだに狩猟採集民が移動しながら生活している。農民たちもその気になれば、いつでも農地を放棄し、狩猟採集生活に戻ることができたのである。そもそも国家自体、定住してしまったことで自分で交易に出られなくなった農耕民が、狩猟採集民たちの交易ネットワークと有利に付き合うために始めた貴重品の大量生産と交易の利益の管理と分配のためのシステムだった可能性さえある。

国家に作物を収めると、対価として、遠方からの交易品がうまい具合に配給される。その関係がうまく動いている限り、古代の国家は安泰であった。が、この関係を動かし続けるのは簡単なことではなかった。

いずれにしても、誰が何を国家に納めたのか、その対価として何を支給したのか、しっかりと記録をしておくことが国家の威信を支えたのである。

−納めたのに対価がもらえない。

−納めていないヤツが対価をもらっている。

−納めた以上の対価を嘘をついてもらっているヤツがいる。

いまでもこういう言い回しを至るところで見かけるが、公平を重んじる方向で淘汰された狩猟採集民の子孫である今日のサピエンスは、大概こういう不公平が許せないのである。

粘土板に刻まれた記号が、こうして最初から誰にとっても明らかな「一義性を志向するもの」だったということは、その後の文字の歴史に大きなインパクトを与えている。

粘土板に記録された、誰が何を納めたもらったという情報が、「読む人によってどうにでも解釈できる多義的なもの」であっては、公平性を保つためのシステムとしては意味がないのである。誰がなにを納め、もらったのか、誰が読んでも「同じ」情報になるように、文字の読み方は規制され管理されなければならない。

文字それ自体は、いくらでも多義的な読みの可能性をひらく。

その一方で、文字の意味を、だれにとっても同じで変わることのない「一義的なもの」として固めておきたいという思い、意味が固まっていることを誰かに、神に、保証してもらいたい、という要求が人びとの間にある。

意味は固まっているべきであり、誰かがそれを保証すべきである。

そこで意味を固める者としての、新しい神の概念が求められるのである。

文字で書かれた聖典の、正しい読み方を伝承するという、一神教のシステムの成立へ向けて、人類はさらに一歩を進めざるを得なくなったわけである。

さて、文字と声の違いによる、社会の違いについて、『サピエンス全史』も十分読みやすいのであるが、さらに参考になりそうなのはこちらの2冊である。ヴィレム・フルッサーの『テクノコードの誕生』そして、ダニエル・L・エヴェレットの『ピダハン』である。

つづく

関連note

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。