二匹のホエザルから二匹のピラルクへ。あるいは電気ウナギと魔法使いの娘の結婚 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(47_『神話論理2 蜜から灰へ』-21)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第47回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

はじめに

この一連の記事では、弘法大師空海が曼荼羅でモデル化したことと、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』に集められた神話の構造とが、同じような姿をしているのではないか。ということを考えている。

空海の曼荼羅、胎蔵曼荼羅の中央に描かれる中台八葉院は大日如来の周囲に四如来、四菩薩が分かれた八項関係のモデルになっている。

あるいは空海『吽字義』に記された「吽」字の四つの字相と四つの字義からなる論理もまた、八項関係をなしている。

一方、神話は、さまざまな存在、あるなんらかの項、「人間の世界」でも「蜂蜜」でも「魚」でもよいのだが、経験的に”それ”として存在しているあれこれの項の起源について語る。

その時、神話は、ある項Xを、その項Xの否定である非-Xとの対立関係において捉える。もともと非Xだったところが、いろいろあってXになりました、という筋書きを取る。たとえば

「ない」 が 「ある」 に逆転したり。

「獲物だった人間」 が 「狩猟者」 に逆転したり。

ある項Xは、それ自体として他と無関係に孤立単独で自存するわけではなく、他の項との関係の網の目のなかで、「他ではない」限りにおいてXとして区切り出されている。そのような関係論的な考え方が神話の思考の特徴である。

ところで、非XからXへの転換を語る上で、いきなり唐突に非Xが裏返ってXになりました、というような話にはならない。

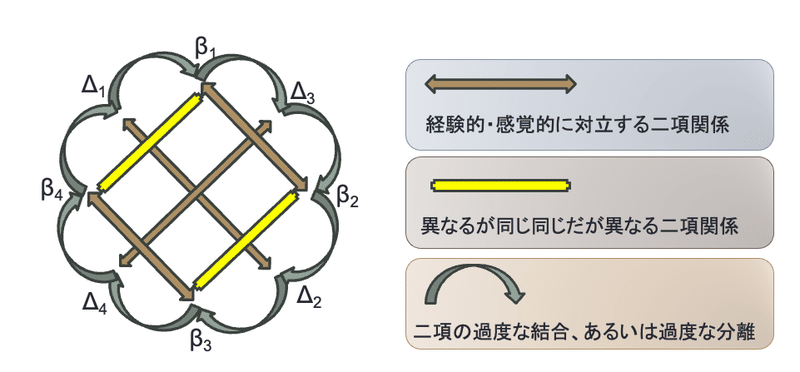

神話は、他のいくつかの二項対立を引き合いに出しつつ、八項関係を組むことで、非XからXへの変換回路を開く。例えば下記の図1で言えば、Δ1をΔ2に転換しようという場合、Δ1とΔ2の間に直接短絡ルートを開くのではなく、でΔ1から、β1→Δ3→β2と経由して、Δ2に至る。

新宿から東京に行く時に、中央線を使わずに、埼京線で赤羽に出て、赤羽から京浜東北線で南下するようなことである。これが神話の思考である。

神話は、二項対立関係を組み合わて、図1のような八項関係、胎蔵曼荼羅の中台八葉院のような関係を結んでいく。

*

二項対立といってもいろいろある中で、特に、私たち人類の経験的な世界を形作っている基層的で根本的なものが引かれてくることもある。例えば、

ある / ない

うち / そと

分離 / 結合

といった二項対立である。

項はまだない

神話の思考は「あるとないの区別がまずあって、そこから世界がはじまって・・」という具合には考えようとしない。

神話の思考は区別がまだないところから、ありとあらゆる区別を「あらかじめある」とは言えないところから、動き始める。

二匹のホエザルと魔法の矢

『神話論理2 蜜から灰へ』の459ページに掲載された神話177a「魔法の矢」を詳しく見てみよう。

森に棲む二匹のホエザルは、いつも人間の狩人を捕まえて食べていた。

二人の人間の兄弟がホエザル退治に向かった。

兄弟は途中で雌のヒキガエルに出会う。

ヒキガエルは「自分と結婚したらホエザルを倒す方法を教える」と告げたが、兄弟はこれを無視して森へ向かった。

兄弟はホエザルのもとに辿り着き、勝負を挑んだ。

しかし、二人ともホエザルの投げた槍が片目にあたり死んでしまった。

(つづく)

二項対立を拾っていこう。

まず、二匹のホエザルと兄弟である二人の人間が対峙する。

人間 対 ホエザル!

二者の関係なのだけれども、最初から人間も二人、ホエザルも二匹で、四項関係になっている。

⚫️ >< ⚪️

⚫️ >< ⚪️

この二匹と二人はそれぞれどちらがどちらかはっきり区別されないほど”ひとつに”になっており、二だけれども一という姿をしている。これはつまり分節と無分節の二極の対立のどちらか一方だけを選ぶことができない、ということである。

神話の始まりにおいて、二であることと一であることの区別、分節と無分節の区別(分節)が、まだ切り分けられていない、ということを高らかに宣言する必要があり、そのために人間も二人、サルも二匹で、それぞれ一緒になって動いている。

狩猟者 対 獲物

ここに最初の明確な対立関係が区切られる。

狩猟者と獲物の対立である。

ただし、この時点ではホエザルの方が狩猟者であり、人間の方が獲物である。経験的な世界では人間の方こそ狩猟者で、森の動物の方は獲物であるわけだが、そこが逆になっている。二人は槍で狩られてしまうのである。

狩猟者 / 獲物

|| ||

森の動物 / 人間

この、森の動物の「獲物」にされてしまう「人間」はどのような様態にあるものかといえば、”ヒキガエルと結婚することを拒み、助言も無視する”者である。つまり「言うことを聞かない」者である。

この神話もまた、前回の”とうもろこしで口がいっぱいになってモゴモゴ言う腐敗の精霊のおかげで人喰い悪魔から逃れた娘”の神話と同じく、他者の助言を素直に聞く/聞かないの対立を分離しようとしているらしいことがわかる。

Δ1:助言を素直に聞く / Δ2:助言を素直に聞かない

仮にこのようにおいて先を読んでみよう。

二匹のホエザルに狩られた兄弟の次の弟が登場する。

(つづき)

兄弟の三番目の弟はまだ家族と住んでいた。

この三男は身体中が潰瘍に覆われており、一人祖母だけが彼を手当していた。

ある日、三男は鳥を狩っている途中に矢を失った。

探していると矢は蛇の穴に落ちていた。

*

蛇が出てきて、少年の病のことを知ると潰瘍を治す香油をくれた。

そして、そのことを「人に話してはならない」と命じた。

>禁じられた言葉

蛇の秘薬で病が治った三男は、兄たちの敵討に行くことにした。

蛇がまた現れて、今度は「魔法の矢」を三男に授け、そして

「ヒキガエルの申し出を断らないように」との助言を与えた。

>言うことを聞く

三男は、先の二人と兄弟であると言う点では「同じ」だが、しかし、病のために二人の兄たちとは別れて行動しているらしいことがうかがえる。

つまりホエザルに食われた兄弟と三男とは「同じだが、異なる」関係にある。

この三男が、「矢」「鳥」「穴」を経由して、「蛇」と出会う。

矢は分離した二点を短絡する結合性の媒介項である。

鳥もまた、人間にとって経験的に分離した「天/地」の中間を自在に登ったり降りたりする媒介項である。

そして「穴」は、何か詰まったものの中の「中空」ということで、”うち/そと、ある/ない”の二重の二項関係を中間状態を象徴するといえよう。

また「蛇」も、脱皮して「生まれ変わる」ように見えるその姿から生/死という人間にとって経験的に分離した二極の間を往来する媒介項の位置を占めることができる。

そしてこの、矢、鳥、穴、蛇、の四項は、お互いに過度に結合したり、過度に分離したりしている。矢は鳥に当たる(過度に結合)するかと思いきや、外れて鳥から分離する。そうして「穴」の「中」に落ちる。その「穴」の「中」には「蛇」もいる。

第一の対立:

助言を素直に聞く/助言を素直に聞かない

矢を放ち、媒介者としての蛇と出会った時点で三男は、二極の間の中間的状態に励起されたと言っても良いだろう。では三男が中間状態に励起されたのは、どの二項関係の間なのか?

三男はこのあと、

Δ1:助言を素直に聞く / Δ2:助言を素直に聞かない

この二極の間で、兄たちが配されていたΔ2の位置から、Δ1の位置へと移動していくことになる。三男はまず、蛇の秘薬で病を癒やされる。そうして兄たちと”同じように”弓矢を使う狩猟者となる。

ただしここで、三男が兄たちと違うのは、すでに「言うことを聞く」者になっているということである。薬が効くための条件は「人に言ってはいけない」ということである。知っていても言わない。秘密を守る。決して人には喋らない。言えるのに言わない、という超-言葉が、三男を精強な狩人に変身させる。三男は蛇の「言うことを聞く」限りで、ホエザルと戦うことができる弓矢の使い手であることができる。

*

そして蛇は三男に、「魔法の矢」を授ける。

蛇はさらに「ヒキガエルの言うことを聞くように」という助言を与える。

ここで「助言を素直に聞く」という項がはっきりと登場する。

(つづき)

三男がホエザル退治に向かう途中、

兄たちの時と同様にヒキガエルが現れた。

そして自分と結婚するならホエザルの倒し方を教える、と言った。

三男は蛇の助言に従って、ヒキガエルと結婚した。

ヒキガエルは三男に

「先に猿に射させて、次に自分の番になったら「両目」を狙って射て」

とのアドバイスを授けた。

三男はホエザルのところに着くと言われた通りにした。

三男は、見事にホエザルたちを倒すことができた。

*

倒されたホエザルが尻尾で木の枝にぶら下がったままになった。

三男はそれを枝から引き離そうと、トカゲを登らせた。

(つづく)

三男は、蛇の助言に従って、ヒキガエルの言うことを素直に聞いて、ホエザルを倒すことに成功する。

ここで人間三男は狩猟者の位置に、動物ホエザルは獲物の位置に、つまり経験的に意味分節されるあるべき世界の関係に配置される。

狩猟者 / 獲物

|| ||

人間 / 森の動物

ところでこの狩られたホエザルは木から地面に落下せずに、木にぶら下がったままに、宙吊りになる。天/地の中間で、宙ぶらりんになったままのホエザルは、図1でいえばΔの二項対立に対するβ項の位置を占めたままである。

この神話で問われている主要なΔ二項対立は、

「Δ1:助言を素直に聞く」/「Δ2:助言を素直に聞かない」

および

狩猟者 / 獲物

であるが、ホエザルは単に「獲物」と同一視できるものではなく、元々は兄弟を狩ってしまうほどの「狩猟者」でもあった。三男に打たれたとはいえ、まだこのホエザルの中間性、両義性は引き続き励起されたままである。最後まで木にぶら下がり、宙吊りに、中間状態のままでなければならない。

第二の対立

狩猟者/獲物

さて、この神話、ここまでのところで「Δ1:助言を素直に聞く」から「Δ2:助言を素直に聞かない」へ、つながったわけである。ならばこれでおしまいでよいかといえば、そうもいかない。これだけではまだ、八項関係が円環を描いて閉じていない。

Δ1助言を聞かない人間 / Δ2助言を聞かない人間

この対立する両極のあいだを行ったり来たり振動しているのがどうやら「二匹のホエザル」であり、このホエザルと人間の間を過度に結合させたり(食われる)、分離させたりする切替機の役割を果たしているのが「人間と結婚するヒキガエル」の助言の有/無なのであろうということはボンヤリとわかるのだが、では、「蛇」や「矢」は、なにと対立して、何と結合したり、分離したりしているのかが、よくわからない。

しかしそこは大丈夫。この神話の語りはまだまだ終わらない。

歯の生えた口がいくつもある

ものすごい化物に変身した矢

(つづき)

凱旋した三男は蛇に礼をいった。

蛇はお祝いに、どんな獲物のところにも勝手に飛んでいく魔法の矢を三男に授けた。魔法の矢が勢いよく射手のもとに帰ってこないようにするために塗る秘薬も与えた。

そしてまた、この矢のことは人に話してはならないと命じた。

蛇との約束を守っていた三男は

欲しいだけの獲物を手にいれることができた。

>有り余る食料

>一方通行(半媒介)

*

ある日、三男の妻は自分の兄に、この魔法の矢のことを話してしまった。

妻の兄は秘薬を塗らないまま蜂蜜を射た。

矢はものすごい勢いで戻ってきて、その途中で歯の生えた口がいくつもあるものすごい化物に変身し、妻の兄を食って、村の人々も食い始めた。

悲鳴を聞いた三男は村に戻り、怪物に化けた矢を追い払ったが、すでに村人の「半分」が食べられていた。

(つづく)

ホエザルを倒した三男は、また蛇から「魔法の矢」と、魔法の矢を安全に回収するための秘薬を与えられて、獲物をいくらでも手に入れられる神話的な 狩猟者に成った。「言うことを聞かない」兄たちが動物たちによって「獲物」にされていたことを思うと、三男の逆転ぶりは見事である。

この矢に塗る「勢いよく射手のもとに帰ってこないようにするための秘薬」というのがおもしろい。矢は「射手から獲物へ」を「射手”から”獲物”へ”」の向きで短絡するが、逆向きに短絡してはダメなのである。すなわち、矢が射手自身に当たってしまうようではまずい。それでは狩猟者が獲物になってしまう。

この魔法の矢を安全に扱う鍵は、またしても「人に話してはならない」である。

ところが、この戒めが家族によって破られてしまう。妻の兄が(カエルではないらしい)、この矢を不用意に使ってしまい、村人の「半分」が食べられるという大惨事に至る。

*

この半分になるというのが神話らしい言い方である。

半分、二分、分けること。

生/死を分ける。あちら/こちらを分ける。

二項対立関係は、未分のなにかを半分にして、二極へ「分ける」ことによって生じる。

この神話では、化物としての正体を表した「魔法の矢」が、この「半分にする」二極の分離を区切りだす役割をになっている。

そしてこの矢の化物を追い払ってしまったことで、三男の村は、無尽蔵に獲物を獲ることができなくなり、獲物とそこそこ分離された、経験的に通常の狩猟者と獲物の関係に入るのである。

言い換えると、三男が魔法の矢でおもうがままに狩猟をしていた段階は、まだ「神話的」な神々の世界であり、私たち人間にとっての経験的で感覚的な、なかなか思うように獲物が獲れない通常の世界ではない。この超ー人間的な世界と人間の世界とを”分ける”ために、村人が「半分になる」というくだりが必要になるのだろう。

*

狩猟者と獲物が、分離されつつ結合する。

狩猟者が獲物にされてしまうという「獲物」が極大化したアンバランスな状態でもなく、獲物がいくらでも狩られてしまうという狩猟者が極大化したアンバランスな状態でもない。

神話の冒頭の「兄弟がホエザルに喰われる」という一方の極端から、「魔法の矢」で動物を狩り放題、という他方の極端へ、大きく触れた神話は、「魔法の矢」の喪失と、村人「半分」の喪失をもって、ようやく「獲物がほどほどに取れる」経験的で感覚的な通常の世界を区切り出す場所を得たのである。

ここでこの神話が語りの終わりに向けて区切りだそうとしている経験的な区別が何であるかがわかる。すなわち、

狩猟者 / 獲物

この対立である。

第二の経験的対立 狩猟者と獲物

そしてこの神話はいよいよおわる。

(つづき)

三男は蛇に助けを求めたが、

蛇は「いまさらどうにもできない」と言い、

三男をピラルク漁に誘った。

蛇は、「私の娘が来て、君のことを押したら、自分に知らせて欲しい」

と三男に伝えた。

漁の最中に蛇の娘が来て三男を押したが、彼は蛇から頼まれたことを忘れて蛇に伝えなかった。そうすると、蛇も、三男も、ピラルクに変身した。

村人たちもピラルク漁にやってきて、三男のピラルクと蛇のピラルクを網で捕えた。蛇が変身しているピラルクは網目から脱出したが、三男が変身しているピラルクは砂浜に引き上げられ、あやうく漁師たちに殺されそうになった。蛇は急いで助けに来て、三男を網から助け出し、人間の姿に戻した。

蛇は「言われた通りにしないから罰を受けたのだ」と言った。

>言うことを聞かない(言葉の濫用)の顛末

M177a を要約

蛇の「いまさらどうにもできない」というのが良い。

そしてなぜか、蛇と三男は一緒に魚とりに行くことになる。

あまりに唐突な感じがするが、これもまた狩猟者/獲物の対立関係が逆転した状態を描いているので、ホエザルに喰われた兄弟や、先ほどの矢に食われた村人たちと重なる話である。

三男と蛇は、ピラルクとりに行く。

神話が終わるためには、三男と蛇との関係が終わらないといけない。

獲物を無尽蔵に採ってくる魔法の矢が失われ、経験的にリアルな世界が始まった訳だが、まだ三男と蛇という神々が地上をうろうろしている。この二人を人間の世界とそうでない世界とにはっきりと分けないといけない。

そして不思議な話になる。

蛇の娘が、三男のことを「押す」ので、そうしたら蛇を呼ぶように、という依頼。

押す、というのがおもしろい。

体を押すというのは、言葉によらないコミュニケーションである。

しかも、三男は蛇の娘に体を押されたにもかかわらず、しかし「蛇から頼まれたことを忘れて」、蛇を呼ばずにいた。蛇のいうことも、蛇の娘のことも、三男は無視してしまったのである。

そして蛇と三男は両者とも、自分たちが狩っていたはずのピラルク=獲物に変身してしまう!

しかも、そこに村人たちがやってきて、三男が変身しているピラルクと蛇が変身しているピラルクを漁網でとらえてしまう。

媒介者である蛇は、網などかるがる逃げ出すことができるが、三男はそうはいかない。あやうくピラルクとして人間の食糧にされるところで、助けに来た蛇のおかげで人間の姿に戻ることができる。

そして「言われた通りにしないから罰を受けたのだ」と言われる。

ここで神話は終わる。三男はおそらく、ほどほどに狩ができる村の一員として平和に暮らしていくのであろう。

そして蛇は、もう三男の前に姿を現すことなく、娘と一緒に地下の世界で暮らしていることだろう。

八項からなる関係をぐるりと巡る

この神話を、下記の図に写像すると、次のようになる。

まず、

Δ1:助言を素直に聞く / Δ2:助言を素直に聞かない

と

Δ狩猟者 / Δ獲物

この二つの二項対立が、この神話が最終的に語り分けたい経験的世界のあるべき秩序である。

そしてΔ1:助言を素直に聞くと、よい「狩猟者」になることができ、「Δ2:助言を素直に聞かない」と獲物にされるぞ、という話にする。

Δ1:助言を素直に聞く / Δ2:助言を素直に聞かない

|| ||

狩猟者 / 獲物

ここで狩猟者をΔ3、獲物をΔ4と置いて、ぐるりと円環が描けるかどうか試してみよう。

Δ1:助言を素直に聞く

↓

β1 ?

↓

Δ3:狩猟者

↓

β2 ?

↓

Δ2:助言を素直に聞かない

↓

β3 ?

↓

Δ4:獲物

↓

β4 ?

↓

(Δ1:助言を素直に聞く)

β1/β2、β3/β4にはそれぞれどの項を置いたらよいだろうか?

まず、β1は助言を素直に聞くということと、よい狩猟者であることとを結びつける者である。それは誰かと言えば「よい狩猟者は即ち、助言を素直に聞くものである」ということを繰り返し助言しつづけている「蛇」である。

そういうわけで蛇をβ1に置こう。

では、β1蛇と対立するβ2はなんだろうか。

β2は、狩猟者を「助言を素直に聞かない」者にしてしまう存在である。それはこの神話ではヒキガエルではなかろうか。ヒキガエルは「結婚」を条件にすることで最初の兄弟狩猟者たちを不気味がらせて「助言を素直に聞かない者」の位置に追いやってしまった。もし、これがヒキガエルではなく美しい娘だったら、いや、ヒキガエルであったとしても美しい娘に変身していれば、兄弟たちは言うことを聞いたかもしれないが、この神話ではそれは必要ないのである。

本体はあくまでもカエルで、後ろの人間風の部分は水草でできているが、

油断していると、そうと見抜けない可能性がある。

続いてβ3である。

「助言を素直に聞かない」者を「獲物」にしたのは何者か?

それは即ち、二匹のホエザルである。二匹のホエザルをβ3の位置に置こう。

そして最後にβ4、ホエザルと対立するのはなんだろうか?

ホエザルの逆?を考えてもなんだかよく分からないが、この神話のβ4は「獲物」と「Δ1:助言を素直に聞く」との間をつなぐ者である。獲物だったものは、β4を経由することで、「Δ1:助言を素直に聞く」になる。

そうなると、もうお分かりの通り、β4は網に捕えられながら危ういところで人間に戻ることができたピラルクである。

Δ1:助言を素直に聞く

↓

β1:蛇

↓

Δ3:狩猟者

↓

β2:ヒキガエル

↓

Δ2:助言を素直に聞かない

↓

β3:二匹のホエザル

↓

Δ4:獲物

↓

β4:二匹のピラルク

↓

(Δ1:助言を素直に聞く)

β1蛇とβ2ヒキガエルはβ二項の対立関係にある。β二項はある側面では全く同じというくらいによく似ており、別の側面では真逆に対立する。蛇とヒキガエルも、助言を与えるもの、という意味では同じようなことをしているわけであるが、蛇の方は人間に秘薬や矢や助言をほとんど無償で「与える者」であるのに対し、このヒキガエルは結婚を条件に助言を出し惜しみするというケチなところがある(つまり「非-与える者」=「奪う者」としてのヒキガエル)。

β二匹のホエザルとβ二匹のピラルクもまたβ二項の関係にある。この両者は「獲物でありながら狩猟者の側に立つ」「狩猟者でありながら獲物の側に立つ」という点で、同じ二項対立関係をひっくり返した関係にある。また木にぶら下がるホエザルは天/地の中間領域に宙吊りになった者であり、網に捕えられて「砂浜」に引き上げられたピラルクは水界/地上界の中間領域に宙吊りになった者である。両者は”同じ関係の中にありながら占める位置が逆さまである”という点で、ちょうど猿かに合戦の猿と蟹のように、よくできたβ二項関係を構成している。

*

というわけでこの神話でも、二重の四項関係の図を使って、八つの項たちが互いに互いを分節する様子を捉えることができる。

レヴィ=ストロース氏自身はこの八項関係のような図式化は行なっていない。Δとかβとというのは、私が、『神話論理』を読みつつ空海と接続するために、いわば勝手に”読み込んでいる”=意図的に”誤読(「レヴィ=ストロースはどこにも明示的に八項関係の図など描いていない」という意味での)”しているものである。それにしても、勝手に外から持ち込んだはずの八項関係の図式に照らし合わせることで、『神話論理』に取り上げられた神話のなかに、二重の四項関係からなる八項関係が互いに分離したり結合したり変身したりしながらぐるりと輪を描く様を捉えることができるというのがなんとも不思議で、おもしろい。

ピラルクというよりはドラゴンに見える。

つづけて462ページからの神話M325、「電気ウナギとの結婚」を見てみよう。さきほどの神話では八項関係を拾っていくのが難しかったが、次の神話は極めてシンプルである。

電気ウナギと魔法使いの娘の結婚

ある魔法使いに一人娘がいた。

魔法使いは娘の婿選びに、非常に気難しく、あらゆる求婚者を断っていた。

>親子の過度な結合

>夫婦の過度な分離

*

ある時、電気ウナギが娘に求婚した。

魔法使いは最初は断ったが、電気ウナギに触れ感電し、激しい衝撃を受けたことで、思い直して彼を婿に迎えることにした。

>分離から結合への急転換

魔法使いは婿である電気ウナギに、雷と稲妻と雨を制御する任務を与えた。

嵐が来ると、電気ウナギは、雲を自分の左/右に振り分けて、

それぞれを南/北に遠ざけた。

>四項分離の安定化

(おわり)

左/右

南/北

この二つの二項対立関係がこの神話が分離しつつ結びつけておこうとする経験的で感覚的な二項対立である。今仮に、Δ1左/Δ2右、Δ3南/Δ4北 と置こう。

このΔ1左/Δ2右、Δ3南/Δ4北の振り分けを可能にしたのが、魔法使いの娘と電気ウナギとの結婚である。二人は、最初は義母である魔法使いに結婚を拒絶されるものの、そこから転じて結婚を認められる。過度に分離した状態から結合した状態へ、急転換する二項である。過剰に分離していたかと思えば過剰に結合する。分離から結合へ、結合から分離へ、急転換するのがβ二項の関係である。

したがってここでは、

β1:魔法使いの娘 / β2:電気ウナギ

と置いてみよう。

では残るβ二項の関係はなんだろう。

この神話は登場人物が極めて少なく、媒介物になりそうなものもほとんど出てこないので、消去法で簡単に当たりをつけられる。

まず典型的な媒介物「稲妻」がβ項になるはずである。

ではこの稲妻と過度に結合したり、分離したりするのは何か?誰か?

それは感電してビリビリする魔法使いであろう。

魔法使いは、電気ウナギの電気〜稲妻と過度に結合したかと思えば、電気ウナギに銘じて雷を管理制御するように、つまり適度に分離した状態になる。

したがって、

β3:魔法使い / β4:稲妻(電気)

と置こう。

ところで、よく考えると、β3魔法使いはβ1魔法使いの娘と、そもそも親子である。親子は経験的な世界においてすでに、異なるが同じ、同じだが異なる、という関係にある。

またβ4電気とβ2電気ウナギも、経験的にワンセットのものである。

そうだとすれば、下記の図に当てはめるとすると、

β1:魔法使いの娘 / β2:電気ウナギ)

β3:魔法使い / β4:稲妻(電気

これを改め、

β1:魔法使いの娘 / β2:魔法使い

β3:電気ウナギ / β4:稲妻(電気)

としてみよう。β1ーβ2、β3ーβ4はそれぞれ「経験的・感覚的」な世界において対立関係にあるものだとすれば、この方が収まりがいい。

そしてこのβ1魔法使いの娘とβ3電気ウナギの間には、経験的な関係性は全くないのだけれども、結婚という出来事によってまさかの結合が果たされる。

この娘とウナギの結婚のきっかけになるのもまた、β2魔法使いとβ4電気のまさかの結合、感電である。上の図で、黄色の帯で示した、経験的に異なるものを無理に結合する部分である。

そういうわけで、このβ1/β2×β3/β4の四項関係の間に、Δ1左/Δ2右、Δ3南/Δ4北の四項関係が析出してくる、という話になるわけであるが、この神話はあまりにシンプルのため、「”左”をどのβ二項の間に挟んだらよいか」「”北”をどのβ二項の間に挟んだらよいか」といったことはよくわからないままになる。

この神話は、まず、過度な分離を生じ、そこから過度な結合へと一挙に転換し、この過度な結合からの反発として、適度な分離を生じ、その分離を安定化させる、というβ四項が織りなす脈動にフォーカスをして、その結果として生じる物事がはっきり区別された経験的感覚的な世界については、左/右、南/北という抽象的なもので暗示して終える、といった印象である。

というわけで、これもAIに描画してもらおう。

電気ウナギと魔法使いの娘の結婚(その1)

眷属みたいなものまで続々と描かれており、天/地 未分離という感じまで出ている。

電気ウナギと魔法使いの娘の結婚(その2)

魔法使いのサイズ感が。

中間的、両義的、二を一にした、媒介項

この電気ウナギと同じように、気象を管理する媒介者としてしばしば神話に登場するのが「鐘」である。金属の鐘は「振動して嵐を追い払い、雲と雹を消散させ、呪いを打ち消す」(クロード・レヴィ=ストロース『神話論理2 蜜から灰へ』p.467)。

おそらく、日本の銅鐸というのもの似たような神話的思考の一角を占めたものかもしれない。

*

金属を打ち鳴らす音。

雷が鳴る音。

ここに音をたてる楽器も連なる。

* *

レヴィ=ストロース氏は音を立てる楽器について「ミツバチの巣穴のように隠れ場所であったり、手枷のように罠であったりする極端なもののあいだで[…]中間の位置を占め」るものだと書いている。

「隠れ場所」と「罠」は、一連の「中空の木」たちのうちの両極端である。

隠れ場所は中空であること自体が隠れている。

罠は、はじめは「中空ではないです」という顔をしている。

「そして仮面や楽器それ自体が、それなりに、隠れ場所であったり、罠であったり、ときにその両方であったりするのではないだろうか。M304の打ち合わせて鳴らす楽器は、ジャガー=悪魔に仕掛けられた罠の役割を演じている。M310のジャガー=悪魔は手枷をはめられると、リズムを打つ棒を使って、同族たちの保護を得る。M318が起源を語っている、樹皮の仮面=衣装は、それを身につけている踊り手にとっては避難場所であるが、悪魔の力を手にいれる手段でもある。」

中空であることの両極端「隠れ場所」と「罠」の中間に位置する”楽器”や”仮面”は、その「隠れ場所」と「罠」の中間性ゆえに「隠れ場所」の機能と「罠」の機能、二つの機能を一つにしたようなものになり、それは人間を悪魔から守る(人間と悪魔を分離する)と同時に、人間に悪魔の力を授ける(人間と悪魔を結合する)という相反する真逆のことを同時に成し遂げる。

二即一 一即二の媒介項をどうつくるか

神話の論理を展開するには、β項の位置を占めるものを見つけてきたり、作り出したりすることが重要である。神話には、しばしばかなり強引に作られたような”二を一にした”媒介者が登場する。

「カラジャの創造主カナシウエは、かつては手足を縛っておかなければならなかった。自由に動けるようにすると、洪水やその他の災害で大地を破壊しかねないからである」

二つに分かれている手足を縛られて、一本にされた創造主。

「通常は分かれているにもかかわらず、一緒にくっついている二本の脚」

二つに分かれているにもかかわらず、くっついて一本のようになっている脚。

今回分析した神話でも、ホエザルが二匹ペアになっていたり、狩猟者であるはずが獲物にされてしまう狩人が二人ペアで行動していたりするが、経験的に「一」であるものを、あえて「二」にすることで、β領域にシフトさせるということも神話ではよくあるパターンといえる。

*

そしてこの中間項自体が「項」である以上、孤立して、つまり「もともと他とは違う、他とは分かれた何かですよ」という資格を主張することはできない。つまり中間項もまた二項対立の一方でなければならない。

そこで例えば次のような話になる。

天/地の区別された両極の間を天から地へと移動するβ的な「火」について、この「天の火」を「地上」で人間が捕まえようということになる。このとき、天の火を媒介として「空」と「大地」という通常はあまりにもはっきりと分離されているはずの二極の間が短絡=結合されてしまう。

この経験的にはあり得ないレベルの結合を引き起こしつつ、また再び天/地を分離し引き離すため、神話の思考は「地上の火」というものを持ち出してくる。

地上の火は、天の火に対立する。

天の火が地上にある時には、対立する地上の火は、地上から消えてどこかへ行っている必要がある。どこへ行ったかはわからないが、少なくとも地上で「地上の火」が消えている間だけは、「天の火と大地との結合が危険なくおこなわれるために必要な空白が生まれる」と神話の思考は考えるのである(クロード・レヴィ=ストロース『神話論理2 蜜から灰へ』pp.469-470)。

四つの両義的媒介項のあわいに世界は生成する

経験的で感覚的な世界は、あらかじめ「自然に」別々に分かれていますよ、といった顔をした区別に溢れている。

左/右とか南/北などはその代表である。

あるいは、私たちが世界を生きる経験を感覚的に分節し言語的に分節する上で、有/無、そして内/外ほど、基本的な二項対立も他にない。

人間にとっての世界の始まり、あるいは世界における人間の始まり(どちらも人間と世界の二項対立があらかじめあるような風情になるので、あまりスマートな言い方ではないのだが)を言葉で語ろうと思えば、まず、

有 / 無

内 / 外

この区別をしなければならない。

この区別がされていることを、告げなければならない。

もちろんよく考えると、例えば左/右ならば「誰」がそれを観測するかによって逆転するし、南/北の意味もまた北半球の文明は南半球の文明かによって異なることであるとわかる。絶対的な左/右の区別、つまり本質的「左」性のようなものや本質的「右」性のようなものがあるわけではない。

しかし、あるない、うちそと、そして分節と未分節の二項対立となると、その確かさは人間にとってあまりに強烈であり、容易にそれが「未分」であるということを、身体でもって、言葉でもって、イメージでもって、”わかる”ことは難しい。

*

このように、あらかじめ強烈の分かれているかのように思われる二極が、未だ分かれていないところから分かれてくる様を言語の線形性の上に表現していこうというのが神話の思考である。

そこでは対立する二極の様態を一身に背負ったような、二を一にしたような、中間項、媒介項というものが重要な役割を果たすことになる。

そして中間項、媒介項たちもまた二から一へ、一から二へと、結合したり分離したりを繰り返す。最大の距離をもって遠ざかった状態から最小の距離でもって結合した状態へ、最大値と最小値の間で振幅を描くように、振動しながら一でありつつ二、二でありつつ一になる。

* *

いずれにしても神話では、どの項も、それひとつを取り上げて「それ自体が何であるか?」と問うても答えが決まらないようになっている。

Q:項Xとは何ですか?

A:項Xとは、実は項Aなんですよ!

というような質疑応答は、経験的にすでに分節され終わった世界の中でXの置き換え先を決める操作としては有効であるが、神話の場合はこれではおさまらない。

質問者: XはAなんですね。それではAとは?

回答者:AはBです!

質問者: なるほど、ではBとは?

回答者:BはCです・・。

質問者: ほほう、ではCは?

回答者:しつこいですね。CはDです。

質問者:ふーん。Dってなに?

回答者:Dは、えー、Eです。

質問者: へー。Eはなに?

回答者:Eは・・・。突然ですが、腐ったとうもろこしがたくさんあるのでお口に詰めるゲームをやりませんか? え?いやだ?大丈夫、手伝ってあげますよ。

質問者:モゴモゴ

二項を置き換えていく操作は、いつまでもどこまでも、ひとつの線上に項たちを並べていく。そしてどこかで、ぷつりと言い換え操作を強制終了することで、最終的な項のようなものを仮に設立することになるだろう。

ここで問題は、「どの」項を最終項に選ぶかである。

最終項をどの一項にするか?!

それをめぐって人類はおそらくこの数千年、戦争を繰り返してきた。

おわりに 対立する両極の双方から離れる

しかし、神話の思考はそういうことには興味を持っていない。

なんであれ、どの項でれ、項というものはおよそ、それひとつでそれ自体として存在したり、永遠不変に固まって「ある」ようなものではないからである。

どんな項であれ、ある項がその項であるのは、ある八項関係のなかでその一極として析出されている限りにおいての話である。

対立関係の対立関係の対立関係としての2×2×2の八項関係がどう分離しつつ結合するのか?

この問いを問うことのほうが神話の思考、野生の思考にとっては切実なことなのである。

ここで思い出すのはやはり仏教の話。

「想念を焼き尽くして余すことなく、心の内がよく整えられた修行者は、この世とかの世をともに捨て去る。」

「世間における一切のものを虚妄であると知って貪りを離れた修行者は、この世とかの世とをともに捨て去る」

この世と、この世と対立する「かの世」を、ともに捨て去る。

つまり二極の一方を、二項対立のどちらか片方を選び、その片方に執着することがない、ということである。

もし今日でも私たちが、「二つに分けて、そのどちらを選ぶか?」という問いに答えられず、無理に答えてどちらか一方を選ぶことに痛みを感じるのであれば、その時私たちはすでに神話的な思考の入り口に立っているのである。

そしてその入り口から先に歩みを進めるには、八項関係のモデルが導きの糸に、いや、糸を編んだ網になるだろう。

つづく

つづきはこちら

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。