清水高志氏の『空海論/仏教論』に導かれつつレヴィ=ストロースの『神話論理』を読む -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(24)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第24回目です。

前回の記事はこちら↓です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができますが、これまでの記事を続けて読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

さて今回は、クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』に入る前に、清水高志氏の新著『空海論/仏教論』を紐解いてみようと思います。

レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で探り当てようとしたことと、かの空海が『吽字義』に結実させた、現世人類の言語が到達しうる最高点にして最深部とも言えそうな思考。清水氏の『空海論/仏教論』では、このふたつの思考が二即一一即二に渉入します。

即ち、神話の論理と吽字義を「すべての項が、別の二項対立の二つの項の性質を兼ねた第三項になり、それが一巡する[…]構造」として、言葉の網の目の中に鮮やかに浮かび上がらせるのです(『空海論/仏教論』p.79)。

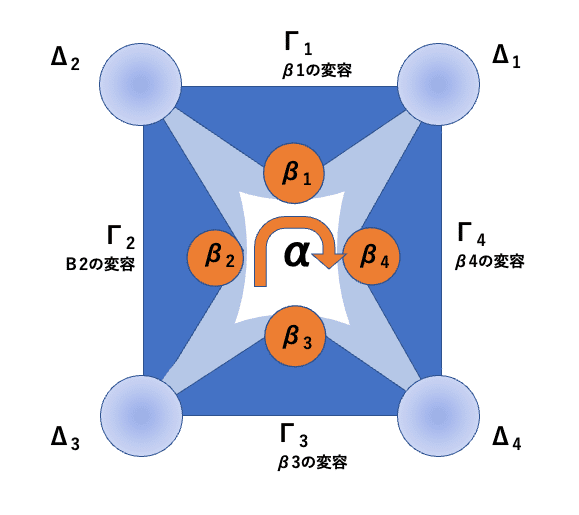

かくいう私も、しばらく前から神話論理と空海を合わせて読んでみようと試みつつあったものの、αとか、βとか、γとか、Δとか、書いている自分でもよくわからない図式に往生していたところでありました。

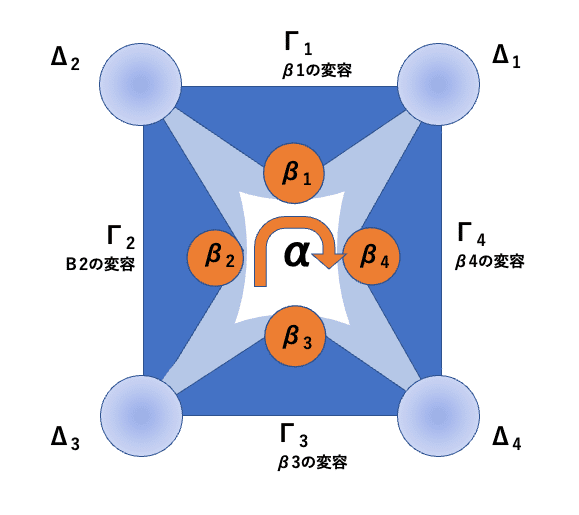

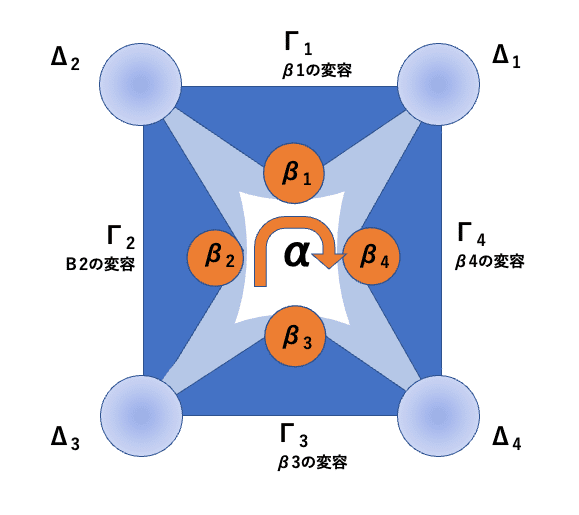

この図式。

あるひとつの事柄を、「それはΔだ」と言ってみたり、「それはβがふたつ合体したものだ」と言ってみたり、「それは合体した二つのβが合体しつつ分離しようとしつつわかれていないものだ」とか、「それはΔは丸で描ける”ノード”ではなく、γで示した”エッジ”であり、このエッジは伸びたり縮んだり脈動しているのだ」などなどとわけのわからないことを供述…、いや”言い得て妙”な言葉に出会えず迷っていた折も折、「すべての項が、別の二項対立の二つの項の性質を兼ねた第三項になり、それが一巡する[…]構造」という清水氏の言葉が、目から鱗を落としてくれる燕石のように働いてくれたのであります。

これだからこそ、「読む」ということをやめられない。

*

というわけで今回は「すべての項が、別の二項対立の二つの項の性質を兼ねた第三項になり、それが一巡する[…]構造」というのがどういうことか、『空海論/仏教論』を読んでみようと思います。

主語的なものではなく、様態

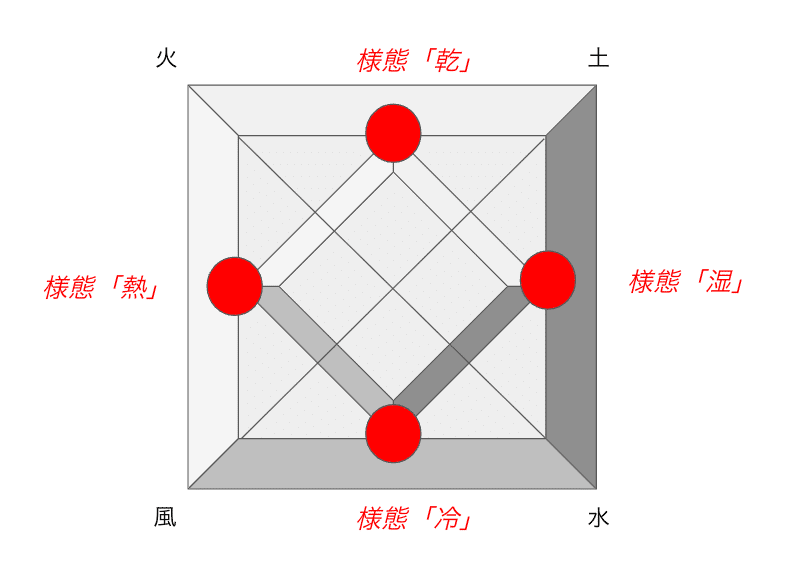

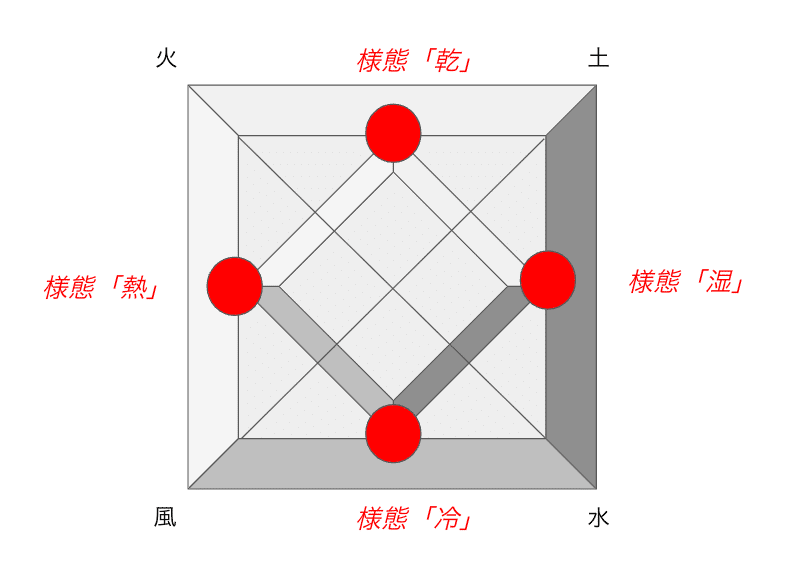

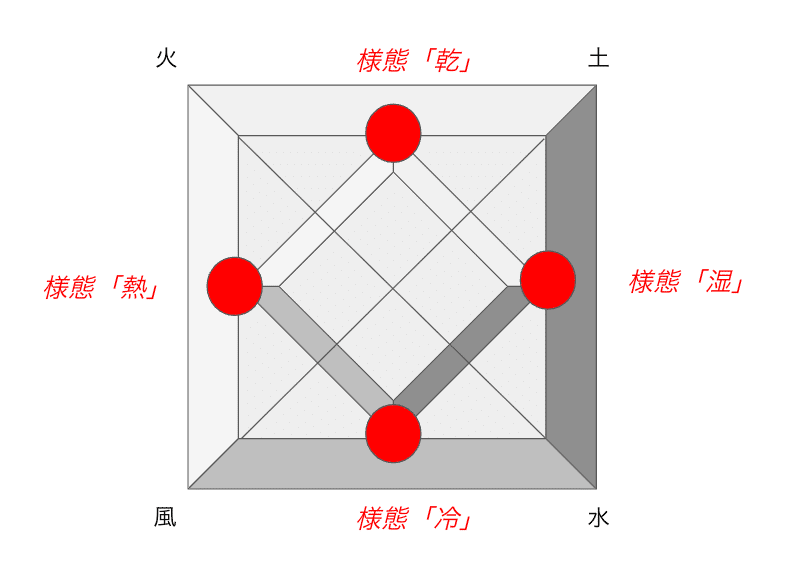

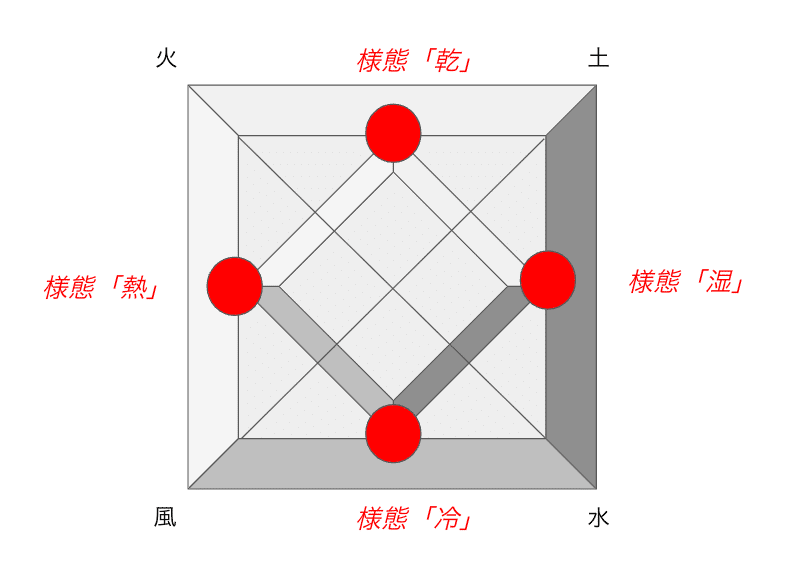

まず『空海論/仏教論』の35ページに示された図を見てみよう。

古代ギリシャの哲学者 エンペドクレスの四大元素モデルの図である。

「図3 エンペドクレスの四大元素モデル」に基づき作図

「「乾」は「火」と「土」の双方の様態であり得るし、「熱」は「火」と「風」の双方の様態であり得る」(清水高志『空海論/仏教論』p.35)

「ちょっとまって、空海や、レヴィ=ストロースの話じゃなかったのか?どうして急にギリシア哲学が?!」と思われ方もご安心を。ギリシアもインドもコンゴウインコの巣も、もちろん日本の山の仏教も、いずれもすべて「人類」の言語的思考の極みである。

*

この図について、清水氏は次のように書かれている。

「「火」「水」のような主語的なものじゃなく、より具体的な「様態」に変えて、二項対立を別のものに分裂させる。[…]二項対立を[…]具体物に結びつきやすい別の二項対立に分裂させる。そうすると[…]第三項が出てくるわけです。」

この一節、非常に重要なところだと思う。

重要なのはこちら、「主語的なもの」と「様態」の対比である。

主語的なもの / 様態

主語的なものというのは「水」とか「火」とあるように、他とは異なるそれ自体の名前があって、他ではないそれ自体としての固有の姿形を持っているように見えるあれこれのものである。それらは素知らぬ顔をして、自性によって存在する実体であるかのようにふるまう癖がある。

それに対して「具体的な様態」は、上の図でいえば「乾き」「湿り」「冷」「熱」である。ここで例えば「乾」という様態は、”主語的なものその1ー火”の「様態」でもあるし、”主語的なものその2ー土”の「様態」でもある。

同じひとつの「乾」という「様態」が、おのずから互いに異なっているように見える二つの主語的なものの両方に該当する。

「「乾」は「火」と「土」の双方の様態であり得るし、「熱」は「火」と「風」の双方の様態であり得る。[…]「風」と「土」のような対角線ではなく、これらの中間項を介しつつ四角形の辺を順に辿っていけば、すべてがお互いに調停されていて大丈夫ということになる。」

これを図にすると、上のような45度傾いて重なり合った二重の四項関係になる。

主語的なもの

私たちの経験的な世界は、(上の図えいえば外側の四角の対角線をなす)火と水、風と土のような、互いに真逆に対立する二極(Aと非A)の関係をいくつも重ね合わせたものとして現象する。

A / 非A

| |

B / 非B

こうした二項対立を重ね合わせることで「AはBである」とか「非Aは非Bである」といった言語的意味分節の最小構成単位となる”異なるが、同じ”二者の関係が発生していく。

ところがここで、火や水、風や土のような「主語的なもの」たちは、他の何かや対立する相手方とは無関係に自らの本質(自性)によっておのずからあらかじめ存在するもの(これを「実体」と呼ぶ)だと思われるようになりがちである。

ここに仏教でいう「執着」ということが始まる。対角線の両端の行き止まり、両極に「あるーもの」が、端的にまずあるのだ、あるべきなのだ、と考えることが、私たちを迷わせる。

対角線ではなく、四角形の辺を順に辿る

これに対して「様態」を考えることで、私たちは対角線の両端の行き止まりに釘付けにされることなく、そこからさらに横道に入って動き続けることができるようになる。

すなわち「様態」、上の図でいえば「乾」とか「湿」という「主語的なもの」と、二つの”主語的なもの”に挟まれた「中間項」を順番に言い換えながら、辿っていく。

火は乾いている。乾いていると言えば土も乾くことがある。しかし土は湿ることもある。湿るといえば水である。水は冷たい。冷たいと言えば風も冷たい。しかし風には熱風ということもある。熱風は火から起こる。火といえば乾かすものであり・・・。

このように、主語的なものから主語的なものへ、そのふたつの主語的なもののどちらの様態でもある事柄を経由して言い換え(=異なるが、同じとして置き換え)ていくことで、私たちはどれか特定の「主語的なもの」のもとに足止めされて、そこから動けなくなるということから逃れられる。

「火か、それとも水か!」という具合に、上の図でいえば外側の四角を見ずに、その対角線”×だけをみて、四角の実体のうち、どれがより根源的か、どれがより本質的か、どれが一番よいか、式の考え方をしてしまうと、どれかひとつの角を選んでそれに執着し、これがよいのだ、これが大事なのだ、これこそが本物なのだ、と言い続けざるを得ないことになる(そういうのが仏教でいう執着である)。

さて、しらばく前からの『神話論理』を読む試みを通じて、私は下記の図を用いてきたわけであるが、執拗に書いていながら申し訳ないが、Δ項、β項という言い方が、どうもわかりにくいなという気がしていた。

特にβ項というのがわかりにくい。

このβ項は、上の引用における清水氏の言葉をお借りするなら「様態」にあたる。

そしてΔ項が「主語的なもの」である。

ふたつの「主語的」な何か(Δ項)の「双方の様態であり得る」事柄こそβ項でいいたかったことである。

これまで書いてきたものはそのままにしておくが、以後、β項、Δ項という言い方を使いつつも、積極的に「主語的なもの」、「様態」といった言い方も利用させていただこうと思う。

あるいは「様態」ということで、上の図から謎の「Γ」を取り除くこともできる。「Γ」で何を表現したかったかといえば”β項の動き”である。

β項は、神話の中では動き回る。下から上に上がったり、追いつかれたり引き離したり、急接近したかと思えば遠くに離れたり。しかし、β項を「項」と行ってしまうと、β項自体がなんらかの「主語的なもの’」に見えてしまう。

私の図式が自分でもわかりにくかったのは、主語的なものとして実体化=執着の対象化してはならなかったはずの、2Δ間の中間的で両義的な「様態」や「動き(述語)」を、「項」として、「○」で、「ノード」として、描いてしまったからである。

そのβ項が動いているのだということを強調する必要から、βが動き回り振幅を描く場所として2Δ間のエッジ・辺「Γ」を持ち出したのである。

しかし、「様態」ということで、βとΓはひとつのことなのだと、つまり動き回り述語的にしか記述できない何かなのだと強調することができる。

*

神話に登場する「木登って鳥の巣をあさる主人公」のようなものを、四つの主語的な項と四つの様態的な「”項”」からなる八項関係を一挙に分離しつつ結合する「動き」としてみていくために、「様態」や「述語(特に分離や結合に関わる)」のイメージが重要になってくる。

Δ項は主語的な何か、β項はある二つのΔに共通する「様態」「属性」「述語」「情報」

このようにΔ項を「主語的な何か」として、β項を”ある二つのΔに共通する「様態」「属性」「述語」「情報」“と考えることで、俄然、二重の四項関係の図が生き生きと動き出すような気がするのである。

*

この動き、「様態」を「動き」としてみるということを巡っては、『空海論/仏教論』の44ページの「《縁起》と《離二辺》の源底にあるもの」に書かれていることが非常に参考になる。

「エンペドクレスがやっていることは何かというと、①対立する二項がまずあるということですね。②その二項の、「属性」や「様態」を挙げて、近い別種の二項対立を導き出す。これは先ほどの「乾」とか「湿」とかですよね。」

まず、何らかの対立する二項があるというところから始める。

ここでついつい「この二項が何に基づくのか?」とか「この二項それぞれがそれとして存在する原因は何か?」といったことを問いたくなってしまうのであるが、それをするとすぐに「対角線」の相手方のほうに目を奪われてしまう。

ここで項から項への置き換え・言い換えをそこで停止させ、そこに固定してしまう特殊な項のことを考えようとするのを堪えて、とにかく、何らかの対立する二項があるのだというところから始める。

**

この端的に「ある」と言える二項の関係とは、例えば『神話論理』の冒頭にレヴィ=ストロース氏が書いている感覚的で経験的な「区別」の両極に浮かび上がるものである。火と水、土と風というのも、まさに感覚的で経験的な対立する二項である(『神話論理1 生のものと火を通したもの』p.5)。

「概念を主語化してカテゴリーを出してそれらを整理・分類するんじゃなくて、彼らの様態の細かい違いに非常に精通していて、それらを比べていくのが「野生の思考」なんだと、レヴィ=ストロースは語っているんです」

「概念を主語化」するということは、つまり「火」と「水」のような、上の図で対角線の両極で対立するものに注目し、この”対角線とその両極”という関係だけにフォーカスしながら、両極をさらに「カテゴリー」へと膨らませていくようなこと、といえるだろうか。

それに対して「野生の思考」は「様態の細かい違い」を仔細に観察する。主語ではなく、様態どうしの差異と対立関係である。例えば「乾いていることと湿っていること」、「熱いことと冷たいこと」である。これらは火と水、土と風という最初に対立していた項たちに関する「様態」「属性」のペアということになる。

主語的なものではなく、複数の主語的なもののいずれにも該当する「様態」に注目することで、思考は”対角線”の端っこで停止せずに済む。四角の外周をぐるりと回る周回路に入ることができるのである。

先ほどの図でいえば、外側の四角、その外周をぐるぐると回るうちに、この外周路上の全ての「主語的なもの」たちと「様態」たちが(私の図式でいば四Δも四βもが)、いずれも”第三項的なもの”になる。

「③で二項対立をまず分裂する。最初の二項対立にそれらを結びつけると、第三項的なその項が対立二項を兼ねる。これが媒介で、第三レンマなわけですよ。」

乾いていることは「火」と「土」の「双方の様態であり得る」し、また「熱いこと」は「火」と「風」の「双方の様態であり得る」。乾いていることは、火のことでもあれば、土のことでもある。「乾いていること」によって、火と土は別々に異なりながらも同じようなこととして結びつく=媒介される。”別々に異なりながらも同じよう”。これが第三レンマである。

ここでさらに、「火」や「土」のような”最初”に対立していた主語的な項たちもまた「火」は”熱”に関することでもあり、”乾”に関することでもあり、「土」は”乾”に関することでもあり、”湿”に関することでもあり、という具合に、第三項的に、媒介になる。

こうして冒頭に引用させていただいた「すべての項が、別の二項対立の二つの項の性質を兼ねた第三項になり、それが一巡する[…]構造」ということが浮かび上がってくるのである!

* * *

続きを読もう。第四段階がある。

それで、四番目に、第三項の役割をすべての項が担い、あらゆる二項対立についてどの項も「そこに原因が帰される」ものではなかったことが証明される。これですね、この三番目と四番目がレヴィ=ストロースが「構造」ということで言ったものですけど、「媒介」というかたちで調停しようとするのと、ぐるりと第三項の位置を循環させることによって「縮約」したモデルを作るのが特徴です。」

すべての項が、何らかのほかの二項に対する媒介の位置を取り、一でありながら二であるという正体を明かすようになる。「第三項の役割をすべての項が担」うのである。

そうなると、そこでは、最小構成で八つセットになった項たちの中で、どれか一つが特権的に他の項の「原因」になったりすることはない、ということがわかる。全てが第三項である八つの項のセットの中には「原因が帰される」ような項はない。

原因云々が言えるのは、

A / 非A

| |

原因 /結果

という具合に、”対角線”の四角のみに注目し、そのうちの一つを「原因」として固定し、それ以上他の項へと置き換えることを禁じた場合のことである。

◇ ◇

この二重の四-媒介項関係=八-媒介項関係が「ぐるり」と循環する動きの中で、項と項が次から次へと”異なるが、同じ、同じだが、異なる”の論理で分かれつつ繋がっていく動きが動いているわけであるが、これに対して”もうこれ以上は分けられないし、この先には何も繋げられませんよ”と、分かれつつつながる動きを自分のところで止めてしまう項(それが「原因」となる項である)を持ち出すことはしない。

というか、どの項もが中間的で媒介的な第三項である以上、どの項も他の二項があってこそそれとして区切り出されるのであり、ある一項が他の項と無関係にそれ自体としてあり、そこから他の項が生まれます、という話にはできない。そういう分離と結合の動きをそこで止めるような項ということを考えようがないことにする。

これについては次の一文が感動的でありました。

「エンペドクレスや「野生の思考」がやっていることは何かというと、まず二項対立があります。その二項対立を別の二項対立に分裂させます。それを感性的なものに寄せます…。そしてそれらが、全体として環を描くようにして調停されるということが大事なんです。媒介となる第三項が次々と出てきて、結果としてどこにも《始点》が来るわけでない構造ができる。そうやってできるのがテトラレンマなんです。」

まさにこれ、「媒介となる第三項が次々と出てきて、結果としてどこにも《始点》が来るわけでない構造ができる」ということが最大のポイントである。そして何を隠そう空海の『吽字義』における吽字が字相と字義それぞれにおいて四字に分かれるという話は、まさにこのことを論じているのである。

清水氏はさらに続けて、次のように書かれている。

「ようするに、第三項が先に繰延られていく。そしてどの項もその役割を負うという形で、第三項の位置が一巡すると、そこで《原因はどの項でもない》という、第四レンマが言える。」

「第三項が先に繰延られていく」。これである。

そしてこの繰延は、ぐるりと回って、最小八つの項の環で閉じるのである。

第三項の繰延を、始端と終端がオープンな直線状で展開するのではなく、ぐるりと閉じる「環」にすること。それによって「原因」であるとか「より本質的な根拠」のような項を排除することができる。

まさに阿字本不生。

ここから『空海論/仏教論』は、いよいよ第二部「『吽字義』考」へと展開していくのであるが、こちらはまたのお楽しみに。

『神話論理』に「媒介となる第三項が次々と出て」くる様子を読む

さて、ここから『神話論理』の続きを読んでみよう。

β項、両義的媒介項が、ある二つの対立するΔ項同士のあいだの「様態」「属性」「述語」「情報」である、ということを『神話論理』に掲載された神話を分析しながら確かめてみよう。

前回のつづき、『神話論理1 生のものと火を通したもの』p.399から、第五部のI「民衆的主題にもとづくディヴェルティメント」を読んでみよう。

この章でレヴィ=ストロース氏が描き出すのは、”分離”と”結合”を対立させる動き(つまり分離と結合の分離と結合の動き)である。

*

レヴィ=ストロース氏は「鳥の巣あさり」の神話について、それがあるときは「水(特に雨)の起源」を語るものになり、また別の時には「火(特に料理の火)の起源」を語るものになることに注目する。

鳥の巣あさりの神話とは、鳥の巣をあさろうと主人公が高い木に登り降りられなくなったところから、例えば喋るジャガーのような不思議な中間的存在者たちの世界に入り込む、という話である。

ここで「鳥の巣あさり」も、「雨水」も、「料理の火」も、それを「主語的なもの」と読まずに「様態」あるいは「主語に対する”述語”」として読むように心がけてみよう。

料理の火とは、強すぎもせず、弱すぎもしない、人間にとって適度な、両極端ではない中間的な火である。

この点で料理の火は通常の単純な火、ただ燃え広がる火そのものという感じの火とは異なり、区別され、対立する。

火 / 料理の火

|| ||

極端に主張する存在(主語的Δ的) / 程よい様態(述語的β的)

ここで料理の火は「生のもの」を「火を通したもの」へと変換する作用をなす、主語的に対する”述語的”な事柄である。

◇

雨水とは、多すぎることもなく、少なすぎることもない、人間にとって適度な両極端ではない水である。

ここで雨水は、単に水、水だけの水、ひたすら水ばかりの水とは異なり、区別され、対立する。

水 / 雨水

|| ||

極端に主張する存在(主語的Δ的) / 程よい様態(述語的β的)

なにより雨水は、天の水を、地へと運んでくる、移動させる、天地という”主語的な”両極のどちらのものでもあり、その中間領域を開きつつ、両極の間を移動する、これまた述語的な事柄である。

* *

この「料理の火」と「雨水」とが対立し、火と水も対立している。

火 / 水

極端に主張するΔ的存在・・・/ /・・・程よいβ的様態

料理の火 / 雨水

ここで火も水も、料理の火も、雨水も、主語的に自己主張する項も、「様態」的で述語的な中間項も、項たちはいずれも、ひとつひとつがおのずから存在しているわけではなく、あくまでも二項対立関係の対立関係の一角として、その位置を、そこに存在するということが可能になる位置を、場所を、与えられている。

* * *

ここで、しばしば神話の主人公をつとめる「鳥の巣あさり」は、この料理の火と雨水という、対立する二両義的媒介項のどちらか一方とだけ排他的に結びつくものではなく、あるときは前者と、またあるときは後者と、結びつく。

これは要するに、「鳥の巣あさり」が「β項:料理の火」とも置き換え可能であるし、「β項目:雨水」とも置き換え可能である、ということになる。ここで料理の火と雨水は、ほどよい力に調整されているとはいえ「火と水」であり、互いに対立している。鳥の巣あさりは、料理の火と雨水のペアに対して、その中間的で両義的な第三項の位置を占める項である。

神話では、料理の火と雨水のような対立する二項がペアになると、即座にその中間に媒介項が連れて来られることになる。

*

この媒介項はだれでも、なんでも、かまわない。

鳥の巣あさりの他にも、例えば「音」に関する事柄が、料理の火と雨水の中間を占める場合がある。

「この対立(注:料理の火(強すぎもせず、弱すぎもしない、人間にとって適度な火)と、雨水(多すぎることもなく、少なすぎることもない、人間にとって適度な水)の対立)を別の対立が横切っている。どの神話においても、主人公は遠征の途上で水の主である死者の魂の王国に導かれるか、火の主であるジャガーのところに導かれるのであるが、主人公が成功するかしないかは[…]音に用心したか、しなかったかによる。音を出さないか、音にそそのかされないかである。」

音に用心したかと/用心しなかったか

音を出さない/音に唆される

音に用心しないこと(音にそそのかされる)

||

火 / 水

極端に主張するΔ的存在・・・/ /・・・程よいβ的様態

料理の火 / 雨水

||

音に用心すること(音を出さない)

ここで二項対立関係が次々と違いを横切りつつ、結び合わされていく様をみることができる。

ここにさらに、「雨(反-火)」の起源が「インセスト」にあるとされる神話や、「食物を火にかけることと音に対する態度に[…]奇妙な結びつき」があることなど、それだけではいったいどういう関係があるのかよくわからないペアが結びついてくる。

シンタグマ的Δ連鎖を、第三項の循環に「縮約」する

ここからがおもしろいところである。

音に関する民俗には、例えばヨーロッパのシャリヴァリのような、人々があえて騒音をたてるものがある。

この騒音は「料理の火」を扱う際の禁忌としてしばしば登場する「沈黙」と対立する。

この騒音を人々があえてたてるのは、結婚に際して「非難すべき結合」があったり、あるいは日食や月食のような「危険に満ちた分離」があった場合であるとレヴィ=ストロース氏は指摘する。

「大騒ぎが制裁しているのは、たんにシンタグマ的に連続する鎖の前後する二つの項の結合ではなく[…]もっと複雑であって、鎖の切断と、その鎖への外部からの要素の闖入である。その要素が鎖の項のひとつを横取りしているか、横取りしようとしていて、鎖の分離を引き起こしている。」

シンタグマ的連鎖というのは、いまこの一連の記事で読みのための補助線として使用している図1からΔ項だけを取り出して、このΔ項たちを一列に並べたものであるといえよう。

ーΔ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δー

このΔ項だけからなる置き換え=言い換えの一直線状の連鎖としての通常の意味を断ち切るのが「β項」の位置を占めるものである。

β項は下図の「Γ」で示された「変容(=結びつけたり分離したりまた結びつけたりする動き)」を過度に脈動させることで、一列のーΔ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δー、Δたちの一列の連鎖をバラバラに断ち切る。

そして断ち切られたΔとΔの間に、β項を、Γ運動するβ項を挟んでいく。

動くβ項(つまり対立する二つのΔ項のどちらに振り分ければよいかわからない項)は、通常、Δ項だけからなる日常の意味の連鎖を断ち切り分離する。そして互いに切り離されたΔ項のあるものを「横取り」して結合するのである。

こうして、強いて描くなら

〜Δ〜Γ運動するβ〜Δ〜Γ運動するβ〜Δ〜Γ運動するβ〜Δ〜Γ運動するβ〜Δ〜

という連なりが生じる。

この連なり、とりあえず一直線に書いてみたが、すぐに書き直した方が良いだろう。この「〜Δ〜Γ運動するβ〜Δ〜Γ運動するβ〜Δ〜Γ運動するβ〜Δ〜Γ運動するβ〜Δ〜」の連なりは、冒頭に掲載した図で言えば、外側の四角の輪郭の上をなぞるようにぐるりと一周して閉じる。

ある二項とその中間項からなる三項関係は終点と始点がオープンな直線の上にただ並ぶのではない。ある一つの主語的な項(Δ)を挟んで、二つの様態ー両義的媒介項(β)が対立する関係あるとき、さきほどの清水氏の図を借りるなら、仮に「火」からはじめて、ー火ー乾ー土ー湿ー水ー冷ー風ー熱ー(また火へ)という「環」がつながるとき、すべての項がその”両側”の二項に対して、第三項・中間的・媒介項の位置をしめる構造ができる。

つまり、ちょうど下記のようになる。

Δ1 / Γ運動するβ1 / Δ2

/ /

Γ運動するβ4 Γ運動するβ2

/ /

Δ4 / Γ運動するβ / Δ3

しかもこの図は、Δ項が収まりうるポジションと、β項が収まりうるポジションが、それぞれ脈動する波の描くパターンのようなものとして現れたり消えたりすることを表すのであって、所与の何らかのΔや、所与の何らかのβが、二次的おまけ的に集まってきて、このように整列して固定して並んだ、というものではない。

* * * *

Δとβを交互に編む。この「横取りという観念が、分離と結合という矛盾を乗り越えさせてくれる」とレヴィ=ストロース氏は書く。

「料理の発見が、それまで空と大地のあいだで支配的であった関係を大きく変えている。火と、食物を火にかけることを知る前は、人間は肉を石にのせて太陽の光にあてるほかなかった。肉という手段により、空と大地、太陽と人類の近さが証明されていたのである。」

「料理の火」という項は「肉」と結合することで、火を知る前の人間にとっての「空」ー「肉」ー「大地」の”近い=近すぎる”関係を断ち切り、より遠くへ分離する。

ここで「火」には二つの火があり、これが対立することに注意したい。

「悪い火」と「良い火」の対立である。

悪い火というのは地上に近すぎ暑すぎる太陽である。

太陽が地上に近すぎると、すべては焼けてしまう。これはつまり極端な火、火それ自体としての火、他を圧倒する「主語的」な火である。

これに対して「良い火」とは料理の火、かまどの火である。

料理の火は強すぎず弱すぎず、中間的で第三項的な火である。

**

そしてこの料理の火=かまどの火が「雨」と対立しつつペアになる。料理の火(とそこからたちのぼる煙)と雨は、それぞれ逆方向に空と大地を媒介する。雨は上から下へ落ちてくる水である。水は多くの場合、空に対する地上にあるが、雨に際しては逆に水が空にあり、それが地上へ降りてくる。

そして料理の火は地上に降りたミニ太陽である。通常空にあるべき「火=陽」が、地上に降りてきたもの。それがかまどの火である。

火 / 音に用心しないこと / 水

/ /

極端に主張するΔ的存在 程よいβ的様態

/ /

料理の火 / 音に用心すること / 雨水

いずれもが第三項的な八つの項が、二重の四項関係を織りなす姿が見えてきているのではないだろうか。

ここで、音に用心しないことは、過度な結合と等価である。

逆に、音に用心することは適度に分離した結合と等価である。

また「極端に主張するΔ的存在」は、過度に他と分離することである。

「程よいβ的様態」は他と適度に結合しつつ分離することである。

こうして『吽字義』における吽字の字義の方の四字の関係のようなものが、具体的な経験的事物の姿でもって、ここに出現しているのである。

) / 過度な結合 / (

/ /

過度な分離 分離しながら適度に結合

/ /

) / 結合しながら適度に分離 /(

破壊する火の神話

せっかくなので、実際に神話をひとつ分析してみよう。

レヴィ=ストロース氏はM163「破壊する火」という神話を引く。

人間が存在する以前、太陽と月が地上に住んでいた。

>α未分離、あるいは"過度な結合"

まず、いまは空にある太陽と月が、地上に居た、というところから神話が始まる。端的に経験的に分離しているはずの天地が、結合し、未分離になっている。特に太陽が地上に近すぎる、という点に注目しておこう。

ここから分離が始まる。

ある日、太陽は、木の幹をつついているキツツキの音を聞いた。

太陽はキツツキが赤い羽根で作った王冠を自分にくれるよう頼んだ。

キツツキは同意したが、ゲームに成功したらとの条件をつけた。

すなわち、”王冠を木の上から落とすので、それが地面につく前に空中で受けることができたら、これを太陽に授ける”と。

太陽は落ちてくる王冠を空中でうまく掴んだ。

それは本物の火のように熱かったが、太陽はそれをすばやく右手と左手の間で投げ渡し、冷めるのを待った。

この時点で、すでに先ほどの八項関係の一角が、順番に埋まりはじめている。

火 / 音に用心しないこと / 水

/ /

極端に主張するΔ的存在 程よいβ的様態

/ /

料理の火 / 音に用心すること / 雨水

まず左上の「火」にあたるのが「地上に居る=地上に近すぎる太陽」である。そして、キツツキの音こそが、用心を要する「音」にあたるものである。最初は熱かったがほどよく冷めた赤い羽根の王冠は、右側の中段の「程よいβ的様態」にあたる。

太陽はキツツキの音に誘われはしたものの、うまい具合に”左/右の手”、つまり二つでありながらワンセットであることの象徴のようなものを用心深く使って、キツツキのゲームを乗り切る。つまり「音に用心すること」に成功したのである。

となると、次は何だろうか。

月も同じ王冠が欲しくなり、キツツキに頼んだ。

キツツキは同意し、太陽のときと同じように空中で受け取ることができたなら、王冠を授けると言った。

月は王冠を掴もうとしたが、あまりの熱さにおどろき、放り出してしまった。王冠は大地に落ち、サバンナに大火災をもたらした。

「月」はキツツキとのゲームに負けて、地上に大火災を引き起こしてしまう。キツツキの音に誘われて、まんまと騙されて?酷い目にあっている。この場合「月」は、音への用心が足りなかったということになろう。そして地上の大火災は、上の配置図でいえば、「極端に主張するΔ的存在」にあたるといえそうだ。

この短いくだりに、1)音に用心すること、2)音に用心しないこと、3)極端に主張するΔ的存在、4)程よいβ的様態、という四つの媒介的、第三項的なあり方=様態が見事に連なって環をなしている。

分離しつつ適度に結合する「沈黙」

結合しつつ適度に分離する「騒音」

レヴィ=ストロース氏は、この神話が「空の火」と大地とが接触=短絡してはならないことを告げている、とする。

空の火=大地

また別の神話では、これとは逆方向に空の火が、大地から”遠ざかりすぎることも”またあってはならいこととして語られる。すなわち日食である。

空の火 << >>大地

大地に近すぎる太陽と、大地から遠すぎる太陽。

このどちらでもなく、大地と適度につながりつつ分離し、分離しつつ繋がっているちょうどよい火こそ「料理の火」である。

「太陽と人類を料理の火が媒介するのであるが、そのやり方が二つある。料理の火の存在により、全面的分離が回避され、料理の火が太陽と大地を結び合わせ、太陽が本当に姿を消すと必然的に起こる腐った世界から人間が守られる。もうひとつは[…]全面的な結合の危険を退けているのであって、もし結合が起これば世界が燃える」

全面的分離を回避しつつ、全面的結合の危険も避ける。

付かず離れずの適度な距離を分けつつつなぐ「料理の火」に、「音に対する控えめな態度」(しばしば沈黙)が結びつく。これをレヴィ=ストロース氏は「料理と音の非両立性」と呼ぶ。

* *

沈黙は、「料理の火」が天と地を分けつつ適度に結びつけることに関わる。

対して騒音は、日食のような過剰に結びついてしまった二者を結びつけつつ適度に分離することに関わる(p.411)。

) / 過度な結合 / (

/ /

過度な分離 分離しながら適度に結合=沈黙

/ /

) / 結合しながら適度に分離=騒音 /(

沈黙は、シャリヴァリ的騒音と鋭く対立する。

騒音 / 沈黙

単に分離するのでもなく(つまり二つに切って”あとはどこまで離れようと知らんぷり”するのではなく)、分離しながらもほどほどの距離で繋いでおく。また、単に結合するのでもなく(つまり二つを一つにぴったりくっつけるのではなく)、結びつけつつ分離し分離しつつ繋ぐ、この分けつつつなぐこと、つなぎつつ分けることこそが「媒介する」ということあり方の違いに対立するごく基本的な二つの様態である。

この結合しつつ分離することと分離しつつ結合すること、ふたつの媒介が、沈黙/騒音の対立に重なる。

この媒介の二つの様態が、

ーΔーΔーΔーΔーΔーΔーΔーΔー

の始端と終端がオープンな一列の連鎖を、断ち切る。

そして断ち切った一つ一つのΔ項とΔ項の接続を「横取り」する、中間的で媒介的なβ項たちを挟んでいく。その時、β項たちは、煎じ詰めれば1)過度な結合、2)過度な分離、3)分離しながら適度に結合、4)結合しながら適度に分離、という四者のセットである。このβ項が四つセットで、四つに分かれたりひとつになったり脈動しているということが、シンタグマ軸の直線上に並んでいたΔたちを、ぐるりと環になるように結び合わせるよう「縮約」する。

Δ1 / Γ運動するβ1 / Δ2

/ /

Γ運動するβ4 Γ運動するβ2

/ /

Δ4 / Γ運動するβ / Δ3

***

そしてこのΔ項の対立関係の対立関係としてのΔ四項関係こそが、私たちの経験的な世界におけるありとあらゆる事柄についての”意味”ということを可能にしているらしいのである。

* * *

小括

レヴィ=ストロース氏によれば、ペアになるはずの二項が過剰に分離してしまう場合には、「騒音」がこの分離を適度に繋ぎ直す媒介として呼び出される。「騒音」は、”結合しながら適度に分離”する様態を示す適当なものが見つからない=不在の場合、しばしばどこからともなく呼び出されてくる場合があるという。

逆に、ペアになるはずの二項が過剰に結合してしまう場合には、この過剰な結合を適度に分離する媒介として「沈黙と騒音の中間にある聴覚的行動」、具体的には「絶食して絶え間なく歌う」といったこが呼び出される場合もあるという。

ここで「騒音」と対立するのは「沈黙」ではないのか、と考えたくなるところであるが、必ずしも騒音の相手方が沈黙のみにあらかじめ限定されているわけではない。騒音と対立するのは非-騒音である。沈黙、特に調理の際の沈黙も非-騒音であるし、「絶食して」つまり調理したものを食べることなく「絶え間なく歌う」のも非-騒音である。

どちらも調理すること、食べることと絡み合っている。

これがのちに、『神話論理3 食卓作法の起源』へと繋がっていく。

食卓作法。

例えば、食事中にクチャクチャと口で音を立てないとか、ズズズとスープを吸わないとか、食べ物を噛み砕きながら大声で喋らないとか、そういった作法がさまざまな文化に見られる。なぜこのような作法がざまざまな社会にあるのか、考えてみるとよくわからないのであるが、ひとつにはこれが、”人間にとって意味のある世界”をそうでない世界と区別し、切り分け、分節しつつ、それとして出現させることに関わるのかもしれない。

◇

料理の火という、ある一つの媒介項が全面に躍り出るとき、その背後に、というか表も裏もなくセットになって、あと三つの媒介項が登場する。

媒介項は、図1でいうβ項は、論理的には四つでワンセットである。

媒介項もまた項である以上、ひとつだけで転がっていることはない。

ある一つの項は、四項関係の一角を占める限りで、はじめて項であり得る。

そしてある項がある項であるのは、それがすべての項が第三項の役割を演じつつ、他の二項と分かれつつ結びつく限りにおいてのことなのである。

* * * *

私たちが対立する二項のあいだで思考しようとするとき、その二項はふたつのΔ項なのか、それともふたつのβ項なのか、言い換えれば「菩薩」×2なのか、「如来」×2なのか、その対立する二項の「名」が、はたしてそのどちらなのか。

つづく

↓つづきはこちら

関連記事

余談ー生成型AIによるマンダラ図像生成法

本記事のタイトル画像に設定しているこちら。

我ながらなかなか素晴らしいと思う。

なお、この絵は、https://beta.dreamstudio.ai/ で私が画像生成AIに作成させた(いや、作成していただいたというべきか?)ものである。どのように指示(いや、お願い?ご依頼??)すれば、生成AIはこういうのを描いてくれるのか?

簡単である。

まず

「次の文を読んで曼荼羅風の絵を描いてください」

とする。この曼荼羅風に描いて、とはっきり伝えることが重要である。AIの学習モデルのデータに含まれる「マンダラ」というテキストに紐づけられた過去の画像データたちが参照されるようになる。

つづけて、Δ項が云々、β項が云々と書いてあるような本記事本文中の適当な任意の一節を入れる。

最後にここが肝心なのだが「Δは全部で四つ、βも全部で四つあります」と入れる。

そしてこれを英語に翻訳する。

Please draw a mandala using the following words as clues. Between the severed Δ- and Δ-terms we insert a β-term, a Γ-moving β-term. The moving β-term (i.e., the term that does not know to which of the two opposite Δ-terms it should swing) breaks and separates the chain of everyday meaning, which normally consists only of Δ-terms. They then "swerve" and connect to some delta terms that are separate from each other. There are a total of four Δs and a total of four βs.

この指示文でもって実行ボタンをクリックすれば、ものの数秒で、上のような図が完成するというわけである。

ぜひお試しください。

ちなみに、「曼荼羅風」「Δは全部で四つ、βも全部で四つ」という指示を書かないと、AIはその創造性(?)を自在に発揮し、以下のような図を出してくる。

これはこれでステキだと思うが、ただひとつのΔ項だけにフォーカスしているという印象であり、本記事のタイトル画像としては極めて不適切であると判断した。

考えてみれば、この画像。AIが創造性を発揮したというよりも、この画像の作成に際してAIが参照したものが、過去の人類が集めてきた画像たちのビッグデータだとすれば…。人類の創造性がこのようなイメージを生み出しやすかったのだ、という話になる。即ち、つくづく人類は「三次元空間に配置されたひとつのΔ項」で識=心をセットアップされているのだなあ、と戦慄するのであります。そして即ち、それが極まったのが「異生羝羊心」?

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。