医学生は何を学んでる?④臨床実習

思ったより、一つひとつの記事がボリューミーになってしまいました。それでも、毎回読んでくださり、「スキ」をくださる皆さんに感謝です。それをモチベーションに引き続き記事を書いてまいります。前回はPBLという医学部での臨床医学講義について説明しました。

1-4年生が、いかにフツーか

1-4年生がいかに「フツーの大学生が、フツーに大学生活を送っている」のと変わらないか?サボりたい学生と研究の片手間に授業してるだけの教員(全員じゃないですよ!)」の構図は、どこも一緒」ということを紹介してきました。今日は、『その後』の話です。

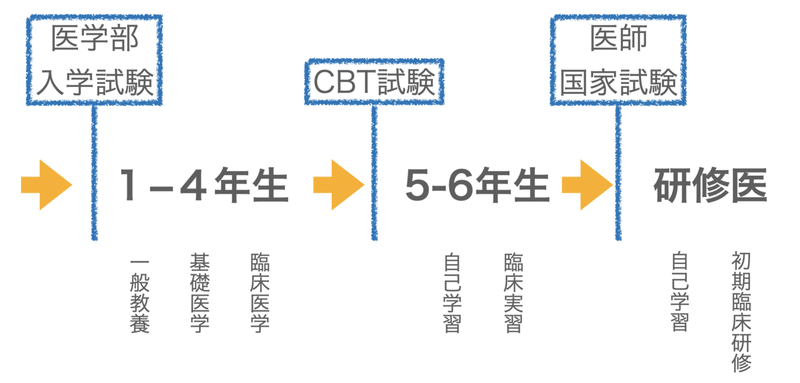

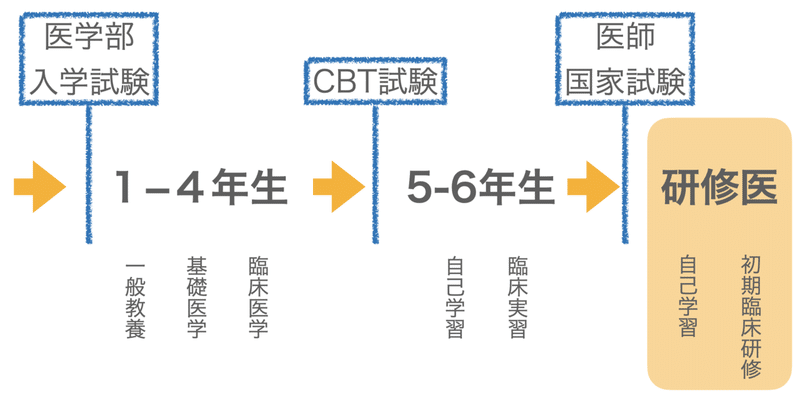

臨床実習に出る前の登竜門「CBT」

実は、3-4年生が、学問的にめちゃめちゃ勉強する時期、というのがあります。それはCBTという試験です(CBTというのは、厳密には試験の「形式」のことですが)。このCBTで確認されるのは、ざっくりいえば「臨床実習に出ても良いだけ知識があるか?」です。国家試験より前の、一つの登竜門ともいえます。

このCBTについては、比較的、難易度も的確で、ボリュームも程よいと思っています。つまりこの試験対策(試験対策本も出版されていて比較的質が高いと感じている)こそが医学生の知識を一定担保する良い「役割」となっていると思います。

結局、世の大学生と同じ。医学生にも「試験」があるとそれに落ちないようしっかり対策をすることで、自己学習をするという性質があります。医学生全員が、「ほっといても勝手に勉強してドンドン賢くなる」タイプではないのです。だからこそ、医学生に知識を担保してもらうためには、適切な試験とそのタイミングが大事だと思います(そして、教育とは本来、学生のモチベーションを高めるためのサポートであるべきだと思っていますが、、、)。

臨床「実習?」

さて、今ではちょっと医学生が実習を行う場面でもそこそこ「資格」が与えられてきた(医学教育もきちんと改良は繰り返していると思います)ようですが、臨床実習は、あくまでも見学です。やはり患者さんと直接関わるという経験はあまりありません。

ローテートしている診療科によって教育方針はかなり異なりますが、「プチ授業だけ」で済ませている診療科もあります。学生が患者さんのところにいってトラブルになるケースもないとは言い切れず、そのあたりのリスクマネジメントでしょう。

しかも、現場で仕事をしている多忙なドクターたちに時間を確保してもらって付き添ってもらうわけなので、「実習が急になくなる」「時間通りに実習がいかない(そして学生はPHSを持っていないのでドクターとアポイントを取るのが難しい」などの問題がありました。

「実習」とはいえなくても、とても良い刺激のある毎日

とはいえ、少人数グループに分かれてそれぞれが診療科をローテートするので、担当してくれる先生によっては、「濃密」な授業をしてもらえるし、少人数なので質問もしやすい、という、良い刺激&学習の機会になります。スキマ時間も多く、のんびりしたり、気になったことを調べたりと、結構有意義な側面もあり(もちろん、診療科によって「当たりハズレ」みたいなのはありますが)ました。そのため、今までかなりサボっていた学生も含めて、「割とみんなしっかり勉強している」のがこの時期です。やはり「現場に出る体験」と、「現場で働いている人の生の声」は違うということですね。

この「臨床実習」が有意義なのもCBTのおかげ

この時期に医学生が臨床実習で「現場の医療は難しいのだな」と感じつつも、「教えてもらったことを理解できる」「わからないことを質問できる」というのは、CBT試験で全員の知識レベルがある程度一定のラインを超えているからとも言えます。全国統一ですべての医学生がこの試験を「マスト事項」になっているのが良い効果をもたらしていると思っています。

研修医の知識のベースは「CBT」と「国家試験」

卒業した医学生の知識というのは、ほぼこのCBTと、最終関門の医師国家試験対策によって担保されていると断言しても良いかなと思います。それに加えて、臨床実習で「見て」「聞いて」「体験して(少ない?」学んだことが役立っていると思います。ですが、ほぼすべての研修医が感じていることだと思いますが、臨床では全然「即戦力」になれないということです。

医師の実力のベースは、「CBT」でも「国家試験」でもなく、「初期臨床研修」

どんな仕事とも一緒で、職場に放り出されてからが「学習」という点は否めません。初期研修が医師にとっての「土台」になっているのは(われわれの業界的には)「明らか」です。だからこそ、医学生は卒業時に「臨床研修を積む病院」を選びます。不思議なことに、「多忙だけど指導が厚い」病院ほど倍率が高く、一つの受験競争(就職活動)になっています。逆に、楽ができて給料の良い病院、というのを志望する学生が少ないのです。

みんなモチベーションは実は高いんだ!と思いますよね。そうなんです、1-4年生の期間で医学生が「本気」を出せなかったのは正直「環境要因」がかなり影響していたと思います。

だから、他のどんな職業とも変わらず「現場に放り出す」のが一番「当事者が学ぶ」という意味で重要なんだと思います。その点で、1-4年生は医学生にとって、「フツーの大学生活を送り、人生経験を積む」「思い出作り」の期間といっても良いかもしれません。

CBTさえ受かれば、臨床実習から参加できる仕組み

だから、逆に「医師になりたい」モチベーションの高い多職種の方には、「CBTさえ受かれば臨床実習をしてもらえる」ような仕組みがあればいいなぁとか、思ったりします。そのまま国家試験を通過すれば、医学部入試を経由しなくても医師になれるような仕組み。

いわゆる看護師さんとかコメディカルで非常に優秀な方々ってたくさんおられますし、そういった方々に活躍する機会と、「モチベーション」になったらいいのになぁと思います。

社会人が医療を学ぶのにどうしたらいいか?

さて、あとは国家試験までの医学生の様子を見ていくだけになりました。ここまでの「医学生の学んできたプロセスを振り返る(僕が言語化して振り返っているだけかも?)」ことで見えてきたことがあります。1-4年生は「フツーの大学生の思い出つくり」に限りなく近いと思うので、ここを圧縮してしまえば良いと思います。ですが、CBTは医学の基本の部分になる内容が多いので、「CBTの簡易版」資格試験みたいなのがあれば良いかも。そして、その対策授業や対策本が世に出回り、「英検」とか「漢検」のようなところから始めちゃっても良いんじゃないかな?と思いました。いかがでしょうか?もしご意見のある方がいらっしゃれば、コメントお待ちしております!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?