「ふるさと」に対する愛憎

昨今1歳の娘を寝かしつけるときに私が発動させるスキルは「歌う」です。効果抜群。

レパートリーのメインは「ゼノサーガep2のEDテーマ」「ムーンリバー」あとは「故郷(ふるさと)」あたりなのですが(振り幅)、

「故郷(ふるさと)」って改めていい音階ですね、と思います。そしてなんとなくアンビバレントな心理が感じられる歌詞。

ふるさとへの幻想(理想)は抱き続けていても、結局自分と自分をめぐる環境が変わりすぎていてもはや現実ではない「それ」に思いを馳せる心境。分かる。あるある。

「カントリー・ロード」も似た立ち位置にある認識です。

もはや現実に存在していることすらまれな理想像を担わないとならない『ふるさと』さんも結構大変だよね、と考えることが多々。

実際の帰省先ではない、記憶に住みついた「ふるさと像」に対して、懐かしくて安心する一方で、嫌悪感が拭えずに帰りたくないことがある。分かる~。

「いつの日にか帰らん」

「行かないさ 行けない」。

あるある。

1、兎追いし かの山

小鮒釣りし かの川

夢は今も めぐりて

忘れがたき 故郷(ふるさと)

2、如何に在ます 父母

恙なしや 友がき

雨に風に つけても

思い出ずる 故郷

3、志を はたして

いつの日にか 帰らん

山は青き 故郷

水は清き 故郷

引用:故郷 (唱歌)

苦手なのは「穏やかすぎる時間の流れ」

自分の故郷の話をします。

今はもう正式な地名ではありませんが、「津久井」という場所が私の故郷です。「津久井やまゆり園」の名で知った人もいるのではないかと思います。あとは津久井湖。

私は小さいころから体が弱くて小児喘息を発症。3歳くらいのときに、川崎市から空気の綺麗な津久井に引っ越しました。

津久井は人よりも緑や動物と遭遇することが多い場所です。タヌキや雉や野ウサギはしょっちゅう見かけるし、ヤマカカシ(蛇)に追いかけられるし、森山川もすぐ近くにありました。

家の裏山で猟が行われていて、よく銃声が響いてたのも懐かしい。

通勤通学時には1時間に10本くらいのバスが走り、幼稚園、保育園、大型スーパーや総合病院などが徒歩圏内。コンビニは歩いて10分くらい。

銃声響かせているくせに、生活の不便を感じることは少ない町。すごくいいところです。帰ると当然懐かしさが込み上げてきます。

でも、私はこの町が苦手です。

地元の友達と会ったときによく話すのは「津久井の時間は止まっている」ということ。

中途半端な地理環境と利便性がもたらした部分も大きい気がしますが、特に景観が変わるということもなく、かといって全く変化がないわけでもない。コンビニがスリーエフからファミマに変わるような、ね。

学生のころの友人も家族を築いたりしながら、私がテレビゲームを持って何度も遊びに行った実家でそのまま暮らしていたり。

これは津久井に限ったことではなくて、「都会」と「田舎」の境界線エリアでこの状況を感じることが多いような気がします。

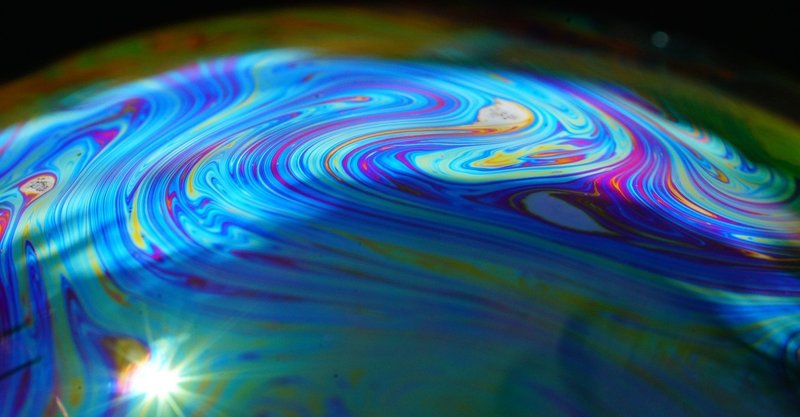

一番しっくりくる例えは、シャボン玉の膜。

あの、シャボン玉の膜の色が光の屈折具合でグニャグニャ変色するイメージが一番近い。変化が早い空間と変化が穏やかな空間の境界線上のグラデーションです。

その境界線上は時が止まることなく、かといって早くもなく、自分の生活ペースを若干乱すぐらいの緩やかさ(遅さ)が滞留している。

変化のスピードが遅いこと自体は悪いことではないです。故郷に感じる安心感はここから来ているだろうし。一方でこの停滞に(私が)息苦しさを感じるのも否定できません。

時間の停滞。停滞は人の視点を固定化する。相互監視。穏やかさの下に存在する抑圧された空気。

「ここにいたら、私はダメになるんじゃないか」という危機感を煽る機能が「ふるさと」のスペックだと思ってます。

やっぱり帰りたくない。

帰省先ではない「ふるさと」が楽しい

頭の中の「ふるさと」像と自分や自分を取り巻く環境の時間の流れが違いすぎるので、なんとなくアンビバレントな気持ちを抱えたままでいます。

だがしかし、諸事情あって私には帰省先となる実家がありません。

だから別に気持ちが矛盾していても特に問題はなく、あくまでレジャーやエンターテイメントとして故郷に立ち寄ることもしばしば。

で、

レジャーで訪れたそのときに、津久井の景色を見たり人と話したりすると、なんとなく安心したり元気づけられている私もいます。本能ってすごいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?