There is a solitude of space ——孤立せよ…!

There is a solitude of space

A solitude of sea

A solitude of death, but these

Society shall be

Compared with that profounder site

That polar privacy

A soul admitted to itself ——

Finite infinity.

孤独な場所がある

海の中に

死の中に

それは心の深い底

秘密を沈めたあの場所にも

魂が自らに通ずる

限られた無限が——

友人が突然、LINEスタンプかなにかのように↑上の画像を送ってきました。

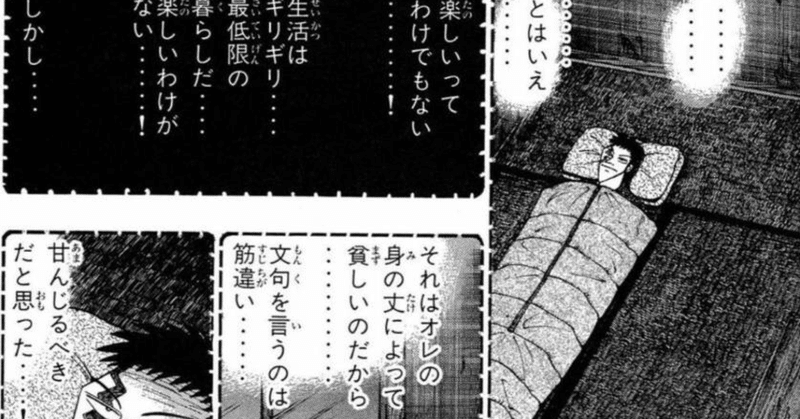

画像は「カイジ」の作者である福本伸行さんの漫画、『無頼伝涯』のページの一部です。なんで分かるのかというと、もちろん僕は読んだことがあるからで、なんでこんな漫画の一部が、他愛もないLINEのやり取りで急に出てきたのかといえば、以前、僕が『涯』について熱く語り、ぜひ読むべきだとおすすめする一幕が、ふたりの間であったからです。

僕らの中で、LINEでメッセージを交わす際、ときおり会話の流れとは無関係にカオスな文言や画像を投下していくのは日常茶飯事で、それは現実の会話における「間」をもたせる要素、(たとえば暑い日差し、食べ物の匂い、遠くで聞こえる救急車のサイレンなど)の代わりのようなもので、それ自体にはとくに意味がないことが多いのですが、果たしてこれ(涯)はどうか……

あ、『涯』読んだんだ。

僕は流れてきた画像にそう思うとともに、「涯」のこのシーンがちょうど今、取り組んでいたディキンソンの詩の内容と深くつながっていることが理解されてきたのです。

詩を見てみましょう。

solitudeといえば、孤独。

辞書を引くまでもなく僕に、そして作者ディキンソンにも、お馴染みの言葉です。

しかしそのわりには、詩の中で直接この単語が使われているのを見たのは、もしかすると初めてかも…

訳すときは、知っている単語でも一度は辞書を引いてみることにしているので、このsolitudeも調べてみると、

孤独、人里離れた場所、寂しさ、荒野、

といった訳語が出てきました。

孤独や寂しさは心の状態ですが、

solitudeはそれにとどまらず、そういった状態にイメージとして結びつきやすい「場所」も表せるのだと分かります。

かつて別の詩でsocietyを調べたときもそうでしたが、

新しい発見によって、ものの見方まで新しくなるのは楽しい経験ですね。

場所としてのsolitudeと考えると、

A solitude of sea 海の孤独

心の状態としての孤独ではよく分からない、

この表現も納得がいきます。

海にも、とくに何もない場所や、魚の寄り付かない場所はありますよね。むしろ全体の広さを考えると、海のほとんどを占めているのはそういう場所だともいえます。

そういえば、日本語でも「海よりも深い孤独」と言ったりします。孤独を表すときに、このように海が引き合いに出される理由も、solitudeの場所としての側面を考慮すると、より腑に落ちる気がしました。

さて、少し脱線ぎみですがこのまま進むと、なんと4行目でsocietyに出くわします。

solitudeがある…、but、これらのsocietyは…

と、butの逆説を挟んで、solitudeがsocietyという言葉で言い換えられているわけです。ちょっとこれはシビれますね…

どういうことかというと、

solitude=ひとりぼっち、寂しい

を

society=社会

つまりは人が複数いる場所という、まったく反対に見える言葉で置き換えている。

さまざまな孤独…しかし、これらの社会は

ディキンソンがこう言うとき、

孤独が「ひとり」で「寂しい」?

別の何かで埋めてしまうべきスペース?

——違う。

むしろそこにこそ自分と自分の魂が響き合う社会が…

懐疑、

思索、

それらを経て、

その身で掴んだ真実がゆえの、

このbut(しかし。)

この一語に、

結果的には懐疑も思索もすっ飛ばし、

solitudeをsocietyに、

当たり前のようにつなげているように見えるほどの、

圧倒的な飛翔力が宿るに至ったのでしょう。

自分が、

他の誰かや何かのためではない、

自分の魂のための場所をとっておけるのだとすれば。

それはどんなに限られた場所であっても、

やはり、

無限なのでしょう。

『THE COMPLETE POEMS OF EMILY DICKINSON』

THOMAS H . JOHNSON, EDITOR

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?