「中小企業診断士とMBAを目指して」その5(大学院受験対策詳細編)

大学院受験に向けて最初にしたこと

兵庫県立大学大学院の入学選考は、出願書類、小論文、面接を総合的に判断して行われる。

私は中小診断士1次試験の合格を確信した直後より、第一志望である県立大学から願書を取り取り寄せ「学生募集要項」に沿った書類の作成、取得等を開始した。また、過去問題(小論文)を同大学院HP掲載の流れに従い購入し、傾向を把握した。

志望理由書について

書類選考の中では間違いなく最重要視される書類は「志望理由書」だと考える。私はこの作成に1ヶ月以上費やした。

志望理由書を作成するにあたり、募集要項において様々な制限事項が設けられている。それらを厳格に守らなければならない。

文字数制限

1,000文字程度との制約があったが、これが意外にキツかった。Wordの文字カウント機能を利用しながら、端的かつ論理的な構成を意識し、そこに具体性を持たせることで志望理由がより明確に理解され、読み手に響くよう推敲を重ねた。

なお、私は第3者(同大学院卒業生)に何度も添削していただき、書き直した回数は20回程度に及んだ。また、最終的な文字数は1,120文字程度であった。記載形式の制約

1行に記載する文字数、1枚の用紙に記載できる行数、文字の大きさ(手書き以外)などの制約条件は必ず守るようにしなければならない。こうした点も採点に影響するように感じる。手書きかワープロ打ちか

私は何度もやり直しがきく後者を選択した。この点が選考過程で影響することは考えにくい。

兎に角、志望理由書は手を抜かずしっかりと時間をかけて作成するとともに、作成を通じて「どうしてこの大学院に行きたいのか」を改めて考え直すきっかけにしてもらいたい。

小論文対策について

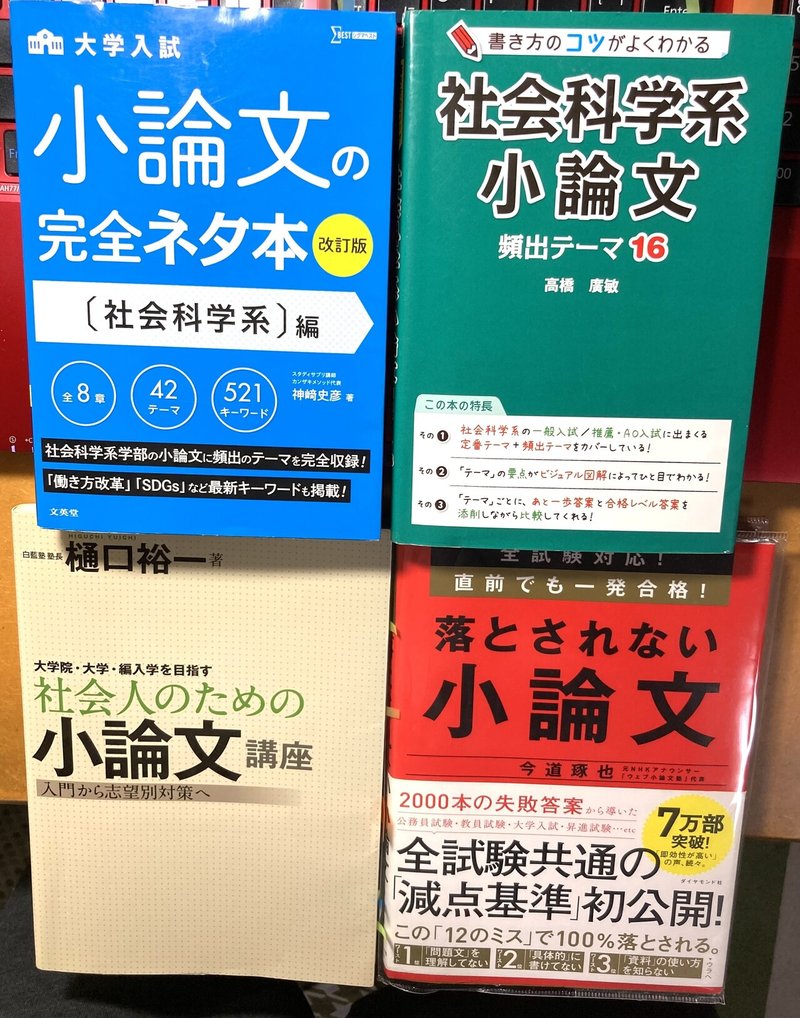

対策本の購入

小論文に関しては全くの手探り状態であった。先ずは本屋で赤本(「落とされない小論文」)を買い、それ以外に3冊をメルカリで購入した。大体どの本にも「悪い記載例」と「良い記載例」が記載されており、それぞれにコメントがあることから、読むだけである程度参考になった。

書き方の流れについても ①意見の提示 ②理由説明 ③意見の再提示 という流れが定石であり、これを意識しようと考えた。なお、MBAや経営学は、「社会科学系」の分類に当てはまることから、対策本を購入する際には、例題や解説に社会科学系の内容が含まれているかも併せてチェックしたい。

日経電子版の購読

同大学院の小論文は近年、日経電子版の記事を読ませて、設問に答えさせる傾向が強かった。その為、9月の終わりごろから日経電子版の有料会員になり、ビジネス面や地域面経済面などのページは毎日欠かさず読むようにした。また「中小企業」「地域活性化」など、小論文のテーマとなりやすいキーワードを登録し、これらのキーワードが記載されている記事を自動的に収集する機能を用いることで、出題可能性のある記事を網羅的に読めるようにした。

さらには、最近よく耳にする言葉や時事関連用語の一覧表を作成した。経営戦略やフレームワークの見直し

近年の出題傾向は設問1において、ある企業に関する新聞記事から抜粋した長文を読ませ、その企業について適切なフレームワークを用いた分析、戦略に関する自身の考え方などを論理的に答えさせる問題が主に出題される。また、設問2においては、中小企業診断士1次試験の企業経営理論で学ぶような用語に関する説明を具体的な事例を用いて説明するといった、いわゆる知識問題が出題される傾向にある。

こうした傾向に限られた時間で対応するために本屋へ何度も立ち寄り辿り着いた本が、産業能率大学出版部から出版されている日沖健氏著「経営戦略がわかるセオリー&フレームワーク53」という本である。

この本は経営戦略、成長戦略、競争戦略、イノベーション、マーケティング、フレームワークの計6章から構成されており、この手の本としては文字が大きくページ数もさほど多くない183頁である。そして内容が素晴らしい。

具体的な業界や企業を参考例に挙げながら、我々受験生が必ず押さえておかなければならない戦略やフレームワークなどを、図も交えながら丁寧に解説している。診断士のテキストよりも理解し易かった。

私はこの本を2回読み返したが、2回目は要点をノートにまとめながら読み返した。これによって試験開始直前に網羅的に見直すことが出来た。また、「手で書く」という作業は小論文で長時間文章を書くことの疑似体験にもなった。当然、過去問を用いて一度、実際に小論文形式でアウトプットする訓練もこなしておいた方が良いだろう。

下段:時事用語一覧と過去問を用いての小論文の作成訓練

面接について

面接は先ず志望理由書に記載したことについて、より深く応えられるようにしたい。1,000字の制約では書ききれなかったか事もあるだろうから、口頭で面接官に伝えたい部分をしっかり準備する必要がある。

そして、これまでの社会人経験において、診断士を目指すきっかけとなった、あるいは大学院で専門的な勉強をしたいと考えるに至ったきっかけや、仕事上の印象に残っているストーリー(成功事例等)など、具体的な事例が有ればより面接官に強い印象を与えると考える。

因みに私自身が経験した具体的な事例として、子息への事業承継に悩んでいる経営者を前に、経営面からのアドバイスが何一つ出来ず、専門家派遣のアドバイスに留まった事が、より実践的な勉強を志す要因の一つであったことを述べた。

公表されている選考基準

中小企業庁が登録養成課程試験における選考要領を以下の通り公表しているのでご一読頂きたい。(出典:中小企業診断士.net / 中小企業庁)

最後に、面接では「学ぶ意欲」や「熱意」がとても大切なような気がした。面接官にひるむのではなく、自分が面接官を圧倒するくらいの積極的な「熱い思い」を語れば合格は近いのかも知れない。

「中小企業診断士とMBAを目指して」その5(大学院受験対策詳細編) おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?