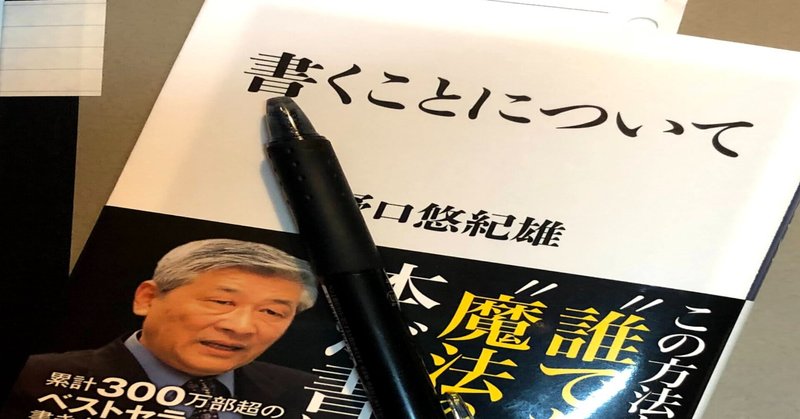

「書くことについて」の重要性や有益性は変らないけれど、クラウドサービスが劇的に方法論を進化させてくれるという野口悠紀雄の指摘に強く同意

著者の実体験を共有してくれている、まさに貴重なノウハウKnow-howの本です。Google Driveという便利なクラウドサービスが無料で提供されたことによって、とりあえず手を付ける、整理する、アイデアの種をメモするなどを簡単にできるようになりました。

僕自身は、メモはスマートフォン、PCを行き来できるevernote(PC用アプリの最新版の動きが鈍くて不満です)を使っていて、Google docmentは主に、スタッフや関係者との共有に使っていますが、本書のやり方も取り入れてみたいなと思いました。

スマホ(本書で下品な表現と指摘されています、すいません><)の入力を音声入力が便利というのは著者の以前からの主張ですが、フリック入力に慣れている僕には当てはまりませんでした。これから高齢化が進む中で、音声入力の重要性が増していくなとは思います。

何よりアイデアを「製造」するための方法という発想自体が素晴らしいです。ベストセラー作家で巧妙な経済学者が「クリエイティング・バイ・ドゥイングcreating by doing」を提唱しているのに価値がありますね。手を動かしながら考え続けることが何かを創造することなんだという主張には強く同意です。

ところで、狭義の意味での「文章を書く」ということについては、同じ著者のこの本がオススメです。

僕が最初に書籍を出版したのは、2011年4月のことです、、SNSを活用したアーティストプロモーションを行った経験をベースに、デジタル時代のコミュニケーションの革命的変化について、ふくりゅうと2人で書きました。初めてだったので、編集者を交えて議論して、それぞれ書いて、それぞれがリラ色して、編集者が直して、僕らが書き直してなどの、丁寧な作業を繰り返して完成させました。

著書が出せたことはとても嬉しかったのですが、出版された後に、著者としての自覚がでてきたのか、「文章ってどう書くんだっけ?」「俺はどういう文体の人なの?」とわからなくなってしまった時期がありました。何か答えを探そうとして、「文章読本」と言われる本を片っ端から読んだことがあります。その時のブログはこちらです。文章を書くことについて考えている人には参考になるかもしれません。こちらをどうぞ。

綺麗な文章、含蓄のある文章、を書こうなどと思わずに、ともかくわかりやすく、できるだけ短文で、修飾非就職の関係をわかりやすく書くのだと自分の中では結論づけました。以来、僕は小説家でも詩人でもないので、意味が伝わることが大切。わかりやすい文章を書くように心がけています。

文章を書くことは頭を整理することになります。村上春樹さんはエッセイの中で、文章を書かないと考えが整理できないという趣旨のことを書いていました。そこまででは無いにしても、言語化して読むことで、ぼんやり感じていることが論理的に捉えられることは僕にもよくあります。本書でもAI(人工知能)にはできないこととして「考えること」が定義づけられています。

考える、書く、それを読んでまた考える、他人が読んでくれたらその反応で自分の考えが深まっていく。僕がnoteやメルマガを書いているのもそんな理由です。コメントとかメッセージとかいただけると嬉しいです。

podcastはRADIO TALK、Spotifyなどで配信しています。ブックマークをお願いします。まぐまぐでメルマガも毎週発行です。読者登録お願いします

モチベーションあがります(^_-)