事故物件

その家は、小高い丘の上にあった。近くには海岸がある。

白い積み木のような家で、鮮やかに整った草の上に、白亜の塊がある様は、夢の中に出てくる風景のようだ。最近、夢を見ていないと明夫は思った。別に見ない事で何も困る事は無いし、見たいわけでもない。だが、夢を見ないという事は、漠然とした不安を抱かせた。夢をみるからこそ、今自分が生きている現実を実感できるのだ。

その夢のような風景が保たれるのは、ほんのわずかな時間だ。移動していると、すぐに丘の下にある住宅地がすぐに目に入って来て、現実に引き戻されてしまう。ゆっくりだ。ゆっくりと移動しているので、夢が崩れる時間はゆったりとしていた。

日曜の午後二時。暑くもなく寒くもなく、風景に没入するには、ちょうどよい気温であった。風が吹き、濃緑の草原に出来た薄い緑色の波が白い家に迫っている。坂を上り、チャイムを押すと、妻が中から出て来た。遠くから見ればエドワードホッパーの絵画のようだろう。何故か、妻は明夫の事を初めて見たような目で見つめる。そんなふうに見られると、明夫はふと、今ここが何処なのか分からなくなる。自分は何者かと、一週間に一度は行う自問を行った。医者だ。動物の医者。人の命を救うわけではないが、命を救う事に変わりはない。駅前に病院を構えているし、それなりに成功を収めているように見えるだろう。自分自身も、そう考えている。しかし、心のどこかに空白に近いものがあった。これはほんの気のせいだと、自分に言い聞かせた。自分が幸せではない事の証明には何もならないのだ。満ち足りているのに、何かがかけていると感じるのは、人間という動物が持つ本能なのだ。根拠は無いがそういうものだろうと考えていた。

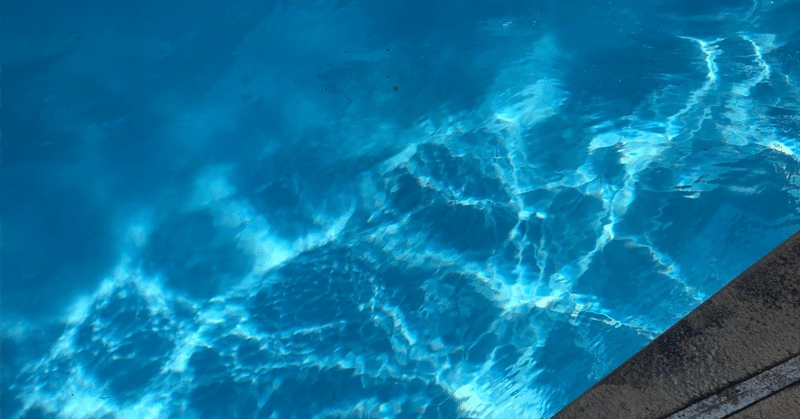

家に入ると、プールサイドに行き、ただ横になった。プールの水面が午後の日光を反射させている。この、自分が何者でも無くなっていく時間が好きだった。たぶん、疲れているからそう感じたわけではなく、昔から好きだったのだろう。疲労など、そもそも気のせいなのだと明夫は感じていた。幾何学的に整った家の壁を見た。しばらく見ていると網膜に残像が出来る。医者と言う職業柄、あらゆる場面で解剖学的な知識が自律的に頭の中に流れてくる。生き物としての構造は、動物も人間もほぼ同じだ。動物の身体ばかり見ていると、なぜか人体構造に意識が行く。人間の医者になっていたら、今頃動物の構造に思いを馳せているのだろう。明夫は物事の仕組み、構造を考えるのが好きだった。医者でなかったら、建築士にでもなっていただろう。そういった明夫の気質からすれば、この家の構造はシンプルで少し物足りない。この家を探してきたのは、妻であった。一年前の事だ。知り合いから教えてもらったというこの物件は、白い正方形を二つ重ねたような構造で、単純ではあったが、環境面では満点だった。中はひんやりと涼しく、空気の流れも十分に計算されているようだった。この手の意匠に重点を置いた建築物にありがちな、動線、利便性を無視した部分は感じられなかった。つまりはありがたい事に、これを設計した人は、己のエゴを抑えてくれたのだ。善意からなのか、ただの快楽原則に従ったものなのかは分からない。エゴを抑え、何者でも無くなっていく感覚、いま明夫が感じている感覚を求めたのかも知れない。白い壁から目を離し、プールの水面を眺めていると妻がやってきて、鮮やかな濃緑のモヒートを渡してくれた。ふと、網膜の残像が、心の中にも生じた気がした。何かの拍子に見える黒い点が、心の中にも急に見えるのだ。

「気に入っている?」

越してきて、ちょうど一年。そして、結婚記念日でもある。

明夫は大きく伸びをした。最近は、一年一年が異常に早く感じる。三十を超えると、本当にあっという間だった。悪くはない。満ち足りている。決して動物からは感謝されないが、病気の動物を治し、命を救い、このシンプルな家に戻る。そして、休日はこうして空を眺め、飽きたら、草原でも見てみる。丘の下の雑多な住宅地をなるべく見ないよう努力を忘れなければ、何とも快適で満ち足りた生活だ、と考えたかった。疲労などない。そして誰にも嘘などついていない。健康だ。健康的な人生なのだ。

妻は明夫の隣に寝そべり、空を見上げた。

「こうしていると、身体が無くなるような気がする」

「心は?」

「もちろん、心もね」

明夫は笑いながら、妻の髪を撫でてやった。そして、背筋に寒いものを感じた。今の笑いはなんだったのだろう。自分の意思ではない。自然発生的に出た笑いだった。プールサイドで満ち足りた状態で笑いを漏らす。満ち足りた状態を客観的に見て喜ぶ。自分はそんな喜びを感じる人間ではない。ただ、無になる事を好む。そう信じていたが、実はそうではないのかもしれない。

「厳密に言うとね、心そのものではなく、心の壁みたいなものが溶けてなくなるような気がする」

一体どうしたのか。不思議だった。妻はそんな哲学的な事を喋る人間ではなかったのだが。

「するとどうなる? 隠し事を全部喋りたくなるのか?」

「まさにそう。秘密を喋りたくなった」

明夫の心の壁とやらは溶ける気配すら見せなかった。秘密はいくつかある。だが、喋る気などさらさらない。

「喋っていい?」

「好きにしてくれ」

どうせ、大したモノでは無いと考えていた。

「家に関する事」

「何だ?」

「この家ね」

「ああ」

「事故物件なの」

明夫は身を起こし、妻を見た。悪びれた様子は何もない。夫婦間に秘密は無し。その言葉を実践しただけと言わんばかりだった。

「だれか死んだのか?」

「ええ」

「自殺か、それとも」

「知らない方がいい」

「何で黙ってた」

「言う必要ある?」

「言うべきだろ」

「だって、この一年。何かあった?」

確かに、何も無かった。むしろ、人の気配が無さすぎるぐらいだった。妻がいる時も、自分一人のように感じられた。

「何もないよ。何もな。でも……」

「魂とか霊とか、信じてるの?」

妻はぐいと顔を向けた。どこか軽蔑した表情だった。

明夫は物事の構造が好きで、徹底した無神論者で、科学的な人間だった。もちろん、妻もそれを知っている。自慢でも何でもなかったが、日ごろから明夫からそれを主張していた。妻がそれをどう感じていたのかは知らなかった。だが、妻の表情から、まるで自慢のように感じていたのだろうと、明夫は思った。自称科学的な人間が、いざ事故物件と知ると、取り乱している。妻は言動不一致ととったのだろう。

「違う違う。そうじゃないだろう」

苛立たし気に首を振る。気が付くと、立ち上がっていた。

「殺人だったら、どうする? 犯人は捕まっているのか? この家の構造、住人の経済状況を把握していると言う事だろう?」

「安心して、自殺よ」

「それならまあ、そういった心配はないと思うが……」

明夫は家を見る。今までとは、佇まいが、雰囲気が違って見えた。

「で、この家の何処で死んでたんだ?」

「知ってどうするの?」

確かに、知ってどうするというのか。魂の存在は信じていない。その場所を粗末に使うと、呪われるというわけでもないだろう。

「ごめんなさい。あなたの性格的に別に気にしないと思ったから」

すまなそうな顔はしていたが、誰よりも夫の性格を深く知っている、という自負のようなものも浮かんでいる。明夫は試されているような、奇妙な気分になった。

「ああ、少しこっちも感情的になった」

「教えなくていい?」

「ああ、大した事じゃない。何処で死んだかなんてな」

「そう、大した事じゃないと思う」

明夫はそう呟いて、また白い壁を見た。ただ一人死んだだけに過ぎない。どういった事情があるのかは知らないが、まさかこの家の構造が、そいつの精神構造を壊してしまったわけではないだろう。ここはむしろ死を思いとどまらせてくれるほどの実に快適な家なのだ、と思った。きっと、極めて個人的な事情で命を絶ったのだ。空を見上げて忘れようとした。心の奥にあった黒い影のようなものが音もなく広がる。

次の日からは、何も変わる事は無く、いつも通りの生活が始まった。だがただ一つ異なる部分があるとすれば、あらゆる部屋に入る時に、何か違った風景に入ってしまう気になる。もしかしたら、この部屋かもしれない。でも、痕跡など残っているはずが無い。少なくとも、もう一年も前の事なのだ。それでも、注意深く部屋の隅々まで見てしまっている自分に気づき、明夫は立ち尽くす。目に見えるもの以外、何も気にしないのではなかったのか。だが、一度気になり始めると、止まらなくなる。

「なんか、最近疲れてんじゃないの?」

ある休日、明夫は妻に声をかけられた。プールサイドだった。涼しい夕方で風が吹いていた。空の果ては藍色になり、そこにいくつかの星が瞬いている。

「ごめんなさい」

妻が謝った。

「なぜ、謝る?」

「だって、明らかにあの件を気にしてるでしょ?」

明夫は口を噤んだ。認めたくはないが、その通りだった。

「気にしてなんてない」

「じゃあ……」

「ただの偶然だよ。ちょうど仕事で疲れていて……」

そう言って、明夫はまた家を見た。痕跡などない。妻が言わなければ、知る事は無かった。

今日はやたらと空が高いと思った。紫色に染まった雲がたなびいている。飛行機雲も見た。この地上には、生者しかいない。我々は何も気にする事は無い。死者の事など、何も気にする必要など無いのだ。人間も動物も、時間がたてば全ては、ここから見えない向こう側に行ってしまい、もう二度と会えなくなる。会えなくなるという事は、悲しいと同時に喜びでもある。関係性の一つの完結であり、もうこれ以上、その人とか動物とかとの関係性は変化する事は無いのだ。だから、気に病む必要は無い。あちら側に行ってしまった人の事など、気に病む必要は無いのだ。

「そう、それならいいんだけど」

妻の声を聞き、振り返ろうとした瞬間、人間が見えた。二階の寝室だった。男だった。こちらを見ている。幻覚ではない。はっきりと見えている。向こうもこちらの存在を認識している。背中に氷より冷たいものが流れた。何かが繋がってしまった。明夫には、世界のこちら側と向こう側が地続きになっているのではないかと思えてしまった。

「おい! 誰かいるぞ」

「え?」

「ここにいろ」

明夫は急いで二階に上がり、扉に手をかけた。

扉が開くと、そこには誰もいなかった。完全な密室だった白い壁と沈黙があった。見間違いではない。確かにここに人間がいた。

気が付くと、妻が後ろに立っていた。

「逃げる暇なんてなかったはずだ」

逃げたとしたら、鉢合わせになるはずだった。

「疲れてるのよ」

妻が明夫の肩に手を置く。

「しかし……」

何も答えられなかった。

それから明夫はプールサイドに戻り、デッキチェアに腰を下ろして、寝室を眺め続けた。

時間の跳躍のようなものがあり、気が付くと、夜になっていた。星が輝いている。あまりの大きさに地上にいる自分の存在が感じられなくなる。自分が自分でなくなるというのは、気分が良いものではない、という面もあるのだと初めて知った。

次の日から、明夫はただひたすら、二階の寝室を眺めていた。

「見間違えでしょ」

妻は半ば諦めていたようだが、明夫は構わず、外から寝室を眺め続けた。

遠くから波の音が聞こえて来る。

「興味がある」

明夫は妻に言った。

「興味?」

「あいつは、どんな人生を送ったんだろうな」

感情移入すればするほど、その人生の残骸のようなもの一つ一つに吸い込まれていきそうになる。その時、明夫は気づいた。寝室に男がいる。確かにいる。白い服を着ている。下はジーンズだ。何処にでもいる普通の恰好であるが、状況が違うとまるで別物に見える。

明夫は目を開いたまま、生まれたての小鹿のようにゆっくりと立ち上がった。

男は階段を下りて、明夫の方にゆっくりと向かってきた。

明夫は向こう側とこちら側の区別がつかなくなった。すると向こう側に行っても構わないという気分になってきた。

「……本当に死んだな」

男が言った。

「言ったとおりでしょ?」

明夫の妻が言った。

「ショック死か。本当にあるんだな」

「もう既に死んでいたようなものだったけど」

明夫は隠しているつもりだったが、麻酔中毒であった。

妻の思惑通り、事故物件である事を知ってから、明らかに量が増えていた。あの日、妻は背後から致死量の麻酔薬を注入したが、量が足りず、意識を失っただけだった。

「あの時は焦ったじゃないの。窓からのぞき込むなんて」

「すまない。もう終わったと思っていて」

寝室に男がいる事に気づいて明夫は驚いたが、直後に妻に麻酔薬を打たれ倒れたのだった。

「夢の中で部屋に行った気になっていたみたいね」

「大したもんだよ。そこから計画を変えて、もっと自然なこの方法にしたんだから」

「こっちの方が怪しまれないからね」

「上手く行くとは思わなかったがな」

「じゃ、警察を呼んでくるからね」

そう言って妻は家に戻って行った。

男は明夫をのぞき込みながら言った。

「ここは本当の事故物件になったな」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?