ごごごご誤植の話。

エイプリルフールなので、嘘偽りのない誤植の話をしようと思う。

雑誌編集者としてやってしまった誤植は、書ける範囲だと主に以下のようなものがある。

ある編集長の記事でプロフィールの生まれ年の1969年が1669年に。ネット上の「戦国武将が出てる…!」という指摘で気づく。

PCの設定でプロモーションがプロモショーンで記憶されてしまっており、校正でも見落とした結果、記事内のすべてがプロモショーンに。

「〜を意識することが大切です」がなぜだか「〜を意識することが季節です」という意味不明な文章に。

これらはあくまで一部だけど、言い訳すれば、やらかしたのは編集者になって最初の1〜2年の話であり、ここ数年、誤植らしい誤植はしていない。

編集者として、誤植は決して多くはないほうだと思う。

ただそれは、ここには到底書けない、何が何でも絶対に書くことはできないホームラン級の誤植を早いうちにやってしまい、その余波が大きかったからでもある。

誤植をした場合、Webはすぐに直せるし、本は重版がかかれば増版分を直せる。

でも、基本的に増版せずに一度しか刷らない雑誌だと、圧倒的な致命傷になる。

週刊誌や月刊誌であれば、次の号の末尾とかで誤植があったことを伝えられる。

もちろん雑誌も、Webページで誤植があったことを伝えられるけど、ほぼ誰にも見られないことを考えるとあまり意味はない。

だから、雑誌で誤植を出してしまうと本当に焦る。焦りすぎて、ぶっちゃけ何とか「誤植をなかったことにしよう」と暗躍を試みたりすることもなくはない。

なんと言っても誤植が厄介なのは、“突然現れる”ことだ。

これは本当に一生懸命校正をしている人にしか共感を得られないだろうけど、どんなに校正や校閲を重ねても、なぜか、なぜだか、本当になんでかわからないのだけど、発売後にひょっこり姿を現すのが、誤植というものでもある。

突如として出現した誤植との運命とも言えなくはない出合い。その失望感は、とてもじゃないけど表現できない。

でも知り合いの校正者は「誤植のない本なんてないよ」と言っていた。

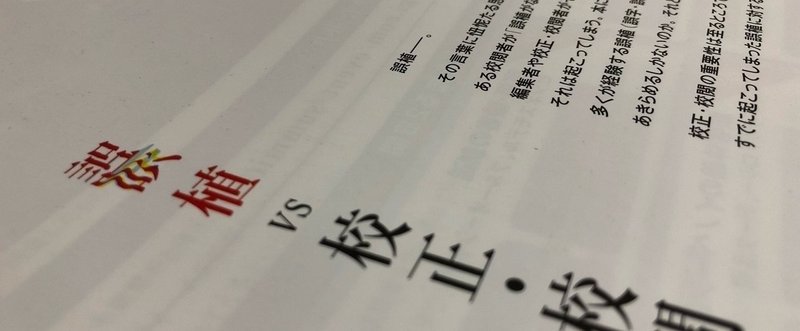

それならばと、これまでに散々その重要性が語られてきた校正・校閲側からではなく、誤植側から考えるという新たなアプローチを試みたのが、『編集会議』という雑誌でつくった誤植特集だった。

やはり編集経験が豊富な人ほど誤植経験も豊富だろうと思い、わりと大御所の方々を中心に「誤植の話をしてください!」と意気揚々と取材依頼をしてみたものの、ことごとく断られた。

それでも何人かに協力していただいて、たとえば(なぜか)デーブ・スペクターさんに依頼したら、(なぜか)「いいよ」と言われ、でも申し訳ないことに記事は大いにスベってしまったのだけど。

『誤植読本』の編著者である高橋輝次さんには自腹で大阪まで行って取材した。

書いた記事の一部をWebに転載してあえての誤植をまぶし、雑誌の記事と答え合わせをしてもらうような導線もつくってみた。

誤植が実は誤用だとかも誌面では書いたけど、そんなことはどうでもよくて、誤植特集をつくってみて思ったことがある。

それは、起こってしまった誤植という現実は変えられないからこそ、あとはそれをどう解釈するかということ。

世の中の失敗事の多くは、その後に自分がどう解釈するか次第なところが多分にある。

誤植というのは「誤り」を「植える」と書く。植える以上は育てるべきなのか。

「誤り」は「謝り」とも読める。それは誤植の数だけ謝罪の数が存在することを意味するのか。

編集者に「面白がる」みたいな素養が必要ならば、誤植という失敗(失態)をどう解釈して生かすかという視点も意外に大事なんじゃないかと思う。

『誤植読本』の高橋輝次さんはもう結構なお歳の方で超ベテラン編集者なのだけど、以下のようなことを言っていた。

「笑いを誘うようなユーモラスな間違いであれば、少しくらいはあっていいんじゃないかとも思わないでもないです。誤植を見つけては、出版社に伝えるのが趣味のような読者もいますしね(笑)」

そう語ったときの高橋さんの表情は、それはもう満面の笑みだった。

読んでいただき、ありがとうございます。もしよろしければ、SNSなどでシェアいただけるとうれしいです。