舞台 「センの夢見る」 観劇レビュー 2024/02/03

公演タイトル:「センの夢見る」

劇場:東京芸術劇場 シアターイースト

劇団・企画:ほろびて

作・演出:細川洋平

出演:大石継太、佐藤真弓、安藤真理、油井文寧、生越千晴、藤代太一、浅井浩介

公演期間:2/2〜2/8(東京)

上演時間:約2時間15分(途中休憩なし)

作品キーワード:会話劇、難解、舞台美術、ホロコースト、ヒューマンドラマ

個人満足度:★★★★☆☆☆☆☆☆

東京芸術劇場が若手劇団とタッグを組む上演企画である芸劇eyes、今回は芸劇eyesに演劇カンパニー「ほろびて」が選出されたので観劇した。

「ほろびて」を主宰する細川洋平さんは当演劇カンパニーの公式HPによれば、早稲田大学演劇倶楽部を経て劇団「水性音楽」を結成・主宰すると同時に、俳優として「演劇弁当猫ニャー」に所属した後、2009年に「ほろびて」を立ち上げた。

2021年に開かれた第11回せんがわ劇場演劇コンクールでは、グランプリ、劇作家賞、俳優賞の三冠を受賞している実力演劇カンパニーである。

私は「ほろびて」の演劇作品を観劇するのも、細川さん作演出の作品を観劇するのも初めてである。

今作は、1945年の第二次世界大戦中のオーストリアのレヒニッツに疎開した三姉妹と、2024年の現代を生きる中年の兄妹を描いた物語となっている。

オーストリアのレヒニッツに疎開したアビー(生越千晴)は、姉のルイズ(安藤真理)やアンナ(油井文寧)をモデルに絵を描こうとしていた。

そこへ、ルイズが仲良くしている男性のヴィク(藤代太一)からパーティの招待状が届き、三姉妹は大興奮する。

一方で2024年、ウィズコロナを経験している泉縫(大石継太)とその妹である泉伊緒(佐藤真弓)は同じ家で暮らしており、お金のことで悩みながら暗い生活をしている様子だった。

そこへ、自撮り棒を持ったYouTuberのサルタ(浅井浩介)がやってきて泉兄妹を取材しようとして...というもの。

物語序盤は、1945年のオーストリアに疎開しているユダヤ人たちと2024年の日本の現代がどう繋がっていくのかとワクワクしながら観劇していた。

そして序盤では、1945年のヨーロッパの戦禍によって様々な社会的な制約が敷かれて生きづらさを感じて家の閉じ込もらないといけない三姉妹と、現代のコロナ禍でおうち時間を過ごさざるを得ない状況を重ね合わせていくのかと思ったが、予想したものとは全く違う方向へ物語は進んだ。

結果的に今作で描きたいことは、写真や動画で切り取られた出来事というのは、その背景を知らない視聴者がいくらでも解釈を自由自在に行えてしまう危険性があることだと捉えたのだが、それだとしたらなぜ1945年のオーストリアと2024年の日本を重ね合わせたのか、その動機が弱いと感じてしまい脚本としての鋭さは感じられなかった。

作品中におそらく作者が描きたいであろう事象というのが複数あって、それらが上手く最後まで繋がってこなくて、結果的にまとまっていない感じが作品中に出てしまっている印象を受けたので、そこが勿体ないと私は感じた。

ただ、役者の演技力の高さと、言葉一つ一つの選び方、そしてそれらを魅力的に見せる演出力は素晴らしくて、結果的にメッセージ性としてはまとまっていなくても飽きることなく没入出来た。

三姉妹がわちゃわちゃと賑やかに会話している様子はとてもほっこりするし、佐藤真弓さん演じる泉伊緒のモノローグや、安藤真理さんが演じるルイズのモノローグには、舞台音響、舞台照明の効果的な演出も相まって、情景が自然と思い浮かんできて上質な演劇を観ている感じにさせてくれたシーンはとても好きだった。

そのモノローグにもかなりメタファーの要素もあって、それもはっきりとしたアンサーはなくても、なんとなくその意味合いが分かるに留まるあたりが凄く良かった。

現実の辛い事象も、こうやってメタファーでファンタジックに描けるのは素敵だと感じた。

各シーンごとの物語は、意味もしっかり分かるし面白さを感じるのだが、作品全体となった時にそれぞれのシーンが繋がってこなくて、その結果なぜこの題材を選んだのかがよく分からず、それが創作者の迷いのようにも感じたのが悔やまれる所だが、俳優の演技力、演出力、言葉選びやメタファーのセンスは感じられるので今後の活躍に期待したい。

【鑑賞動機】

芸劇eyes参加作品だからというのが一番大きい観劇動機。「ほろびて」という演劇カンパニーの評判は以前から聞いていたし、せんがわ劇場演劇コンクールでグランプリにも輝いてるので、どんな演劇を上演する団体なのか楽しみにしながら観劇した。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

ストーリーに関しては、私が観劇で得た記憶なので、抜けや間違い等沢山あると思うがご容赦頂きたい。

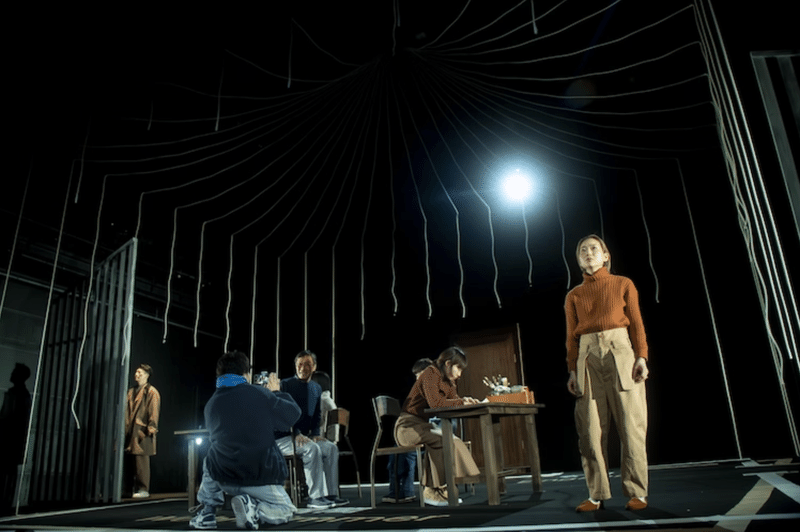

ステージ上に7人のキャストが登場するが、照明が当たっていないのでシルエットしかわからない。キャストたちは縦2行に並んで、体をゆっくり揺らしながら移動する。

照明がついて、1945年のオーストリアのレヒニッツの家の中になる。何か書き物をしているルイズ(安藤真理)の姿を、アビー(生越千晴)は油絵で描こうとしている。しかし、ルイズがじっとしていない様子だから、アビーはじっとしていてと注意する。アンナ(油井文寧)がやってくる。アビーは今度はアンナを描き始める。しかし、アンナもじっとしていないもんだから、アビーはアンナにも注意する。ルイズは小説を書いているようだが、どうも上手く書けないようだった。

そこへ、アビーが手紙が届いていると持ってくる。それは、どうやらパーティの招待状のようであった。三姉妹は、パーティに何を着ていこうかと妄想しながら会話する。

そのまま、三姉妹はアビーが葡萄畑の油絵を描く妄想をする。その絵画にルイズやアンナも登場させながら。その後、三姉妹は列車のコンパートメントに乗り込んで、食事をしながら車窓を眺める旅行を思い浮かべていた。

ヴィク(藤代太一)が家にやってくる。三姉妹は、キッチンにうさぎが出たと大騒ぎしている。ヴィクはコートを脱ぐ。そのコートを見たルイズはそれを貸して欲しいといって、それでうさぎを捕まえる。

どうやら無事、うさぎは捕まえられたようで、今度スープにして食べようと言う。

ルイズたちは、ヴィクに手紙で招待してくれたパーティのことについて話す。アンナもアビーも楽しみにしていると。そして、ヴィクがこの前雪かきを手伝ってくれたりなど随分と親切であることについてもルイズは言及した。もしかしたら、ヴィクはルイズに好かれて、ぜひパーティに一緒に来て欲しいからではないだろうかと思った。

ヴィクとルイズが会話をしている最中、玄関から泉縫(大石継太)が入ってくる。マスクを取り、コートを脱ぐ。その間にヴィクとルイズは捌けている。泉縫は、玄関の近くにいるカラスがとてもうるさいと苦言を呈している。

泉伊緒(佐藤真弓)がやってくる。泉縫は、最近はリモート授業というのがあって、家でも授業が出来るみたいだと驚いていて、泉伊緒とリモートの話になる。リモートという言葉は元々あって、リモコンもリモートコントローラーの略でしょ?と泉伊緒は泉縫に教える。泉縫は小説を書いているようで、なかなか上手い作品が書けず悩んでいるようだった。

そこへ、玄関から片手に自撮り棒のようなスマホを持ったYouTuberのサルタ(浅井浩介)がやってくる。サルタは、泉縫を撮影取材したいと彼にカメラを回す。泉伊緒がやってきて、泉縫が、あまりにもお人好しであるから金銭的に損してしまったことを追及する。泉縫はしょぼくれる。そして泉伊緒は、今度はサルタを追及する。そうやってしょっちゅう人の行動を撮影取材して、お金とか一体どうなっているんだと。サルタは、お金にならなくても撮りたいから撮っているのだと言う。

泉縫とサルタは捌け、ルイズとヴィクが家に帰ってくる。そして、その二人の様子を泉伊緒が見てしまい「あっ」となる。

照明が切り替わり、BGMが流れる。

家には、長テーブルが二つ相向かいになるように置かれていて、そこには泉縫とルイズが向き合って座っていた。二人は、お互い小説を書いているということで意気投合していた。そんな様子をサルタは撮影している。

アンナとアビーもやってくる。アンナとアビーは、サルタに話しかける。アンナとアビーはここが1945年のオーストリアだと思っているが、サルタはここは2024年の日本であると教える。アンナとアビーは驚き、自国と仲良くしている日本じゃないかと飛び上がる。サルタは、別に日本はドイツと特別仲良くしている訳ではないと言う。どの国も平等に接していると。

アンナとアビーは、1945年のオーストリアのレヒニッツについて説明する。外は、冬になると雪で覆われてしまい、川も凍って一面が陸続きになるのだと言う。

ルイズがニシンのパイを持ってやってくる。サルタは、魔女宅(『魔女の宅急便』)だと叫ぶ。

サルタのモノローグが始める。気分が落ち込んでいる人に笑ってといって笑わせて動画撮影したことがあったという。後からみれば、その人は凄く笑顔なのだが、実際の所落ち込んでいたので、そのカメラが回っている時間だけ笑顔だったからそう見えたのだと言う。それによって、サルタはその人を死に追い込んでしまったという。

例えば、駅を背にしてダッシュしている人を写真として見たのならば、多くの人は遅刻しそうな人だと判断するだろう。しかし、その人が本当に遅刻しそうなのかどうかを判断するには、その人が置かれた状態まで知っていないといけない。実はその人は何かから逃れている最中だったということもあり得る。

ルイズは、アルベルト・アインシュタインから手紙が届いたと大騒ぎしている。それは、ルイズがアインシュタイン宛てに手紙を書いたからで、その返事が届いたのである。しかし、ルイズはヘミングウェイに出そうとした手紙を間違えてアインシュタインに送ってしまったと言う。たしかにヘミングウェイは作家だが、アインシュタインは物理学者だとみんなで大笑いする。

家族一同でサルタのスマホで写真を撮ろうとなる。アビーはあまり写真を撮ることに乗り気じゃないようだった。しかし、周囲の人間に説得されて一緒に写真を撮ることになる。写真を撮った時はアビーは笑顔だった。

サルタがずっと録画していた映像を、アンナは一緒に見ようとなる。しかし、アンナはその映像に映っている自分が自分のイメージしていた声とはかけ離れていてネガティブに捉えているようだった。

音楽が流れ、照明が切り替わる。

泉伊緒のモノローグが始まる。泉伊緒が小さい頃、母と一緒に近所の川の水が澄んでいるのを眺めていた。そして流星も綺麗だった。

しかし、母は小さい頃に亡くなってしまった。亡くなった母のために、そして親孝行のために彼女は必死で働いた。しかし、ある日突然、ベッドから起き上がれなくなってしまった。その日から、ずっと彼女は引きこもりになってしまった。家の外から猿が何匹かこちらを見ていた。その猿は母ではなかった。外の川はなくなり枯渇していた。水が無くなった火星のようになっていた。しかし流星は今でもあった。

照明が明るくなって、家に泉縫と泉伊緒がいる。泉縫は、相変わらず外にずっと溜まってうるさくしているカラスを迷惑がっている。泉伊緒は、キッチンの窓ガラスが割れる音がして、そちらに目を向ける。また、外から小石が投げ込まれたようだった。キッチンの窓ガラスは、以前石が投げ込まれてその割れた部分を新聞紙で塞いでいるのだった。今回投げ込まれたものは、その辺にある小石だったようである。

ルイズ、アンナ、アビーたちは、家の中で会話をしていた。その時、玄関の扉を「コンコン」と強くノックする音が聞こえた。それが何回も繰り返される。不気味に思ったが、ルイズは玄関の扉を開けてしまう。

玄関の扉の横から手だけが出現して、その玄関の扉を上手側から中央へ移動させる。そして、扉が開くとそこには照明の当たらない顔のわからない男性が立っていて、その男性が家の中に入ってきて、衣服をかけるポールを抜いてしまったりする。

ここから、ルイズのモノローグが始まる。その扉は開けてはいけなかったと。ヴィクに招かれて三姉妹はドイツの城に案内された。そこには、沢山の軍人が来ていた。食事は非常に豪華なものが多いのだが、この前食べた手作りのうさぎのスープの方が断然美味しかった。

夜の11時になると、城から軍人たち一向が出て行った。ルイズは、彼らの後を追って軍人たちがどこに行くのか追跡した。軍人たちは森に入った。するとそこには、大きな穴が掘られていて、そこには沢山のユダヤ人がいた。軍人たちは、そのユダヤ人に銃を向けて撃った。銃の音と叫び声、そして歓声の順で音が連続的に聞こえた。

ルイズは遠くから、ヴィクにも軍人たちから銃を渡されているのを見てしまった。そして、ヴィクも銃を持ってユダヤ人に発砲した。ルイズは耐えられなくなってその場から逃げた。城に戻ると、城では今でも楽しそうにパーティが開かれていた。ルイズは城を出た。その前にはアンナとアビーの二人も歩いていた。

家には、ルイズとヴィクがいた。ヴィクは顔があざだらけであった。二人は夢について語り合う。ルイズは小説家になりたいという夢、ヴィクは学校の先生になりたいという夢を語る。

その後、ルイズはヴィクに聞きたいことがあると重々しい雰囲気で、先日のことについて聞く。ヴィクは、自分だってやりたくてやっていた訳ではなかったと話す。ヴィクは家を出ていく。そして、家の外で自殺する。

家の中には、泉縫と泉伊緒もいたが、ルイズたちからは見えていないようだった。

長い暗転がなされる。明転すると、今まで天井に屋根のように固定されていたロープが放たれて、天井からぶら下がっていた。ここで上演は終了する。

会話を部分的に切り出したり、シーンごとで考えると凄く見応えがあるし、魅力的な比喩も見られて素晴らしかったのだが、物語構成全体を俯瞰して考えると、どうも描きたいメッセージ性が繋がってこなくて整理がつかなかった。考察パートで詳細に記述しようと思うが、第二次世界大戦中に戦禍から逃れるために疎開して制約のある生活をしなければいけなかったという苦しさと、世間から批判されて社会に出られず引きこもりになってしまったという描写と、写真や映像はあくまでその人や出来事を切り取ったものでしかなく、それが自由に解釈されていくことへの危険性、YouTuberのような興味本位で人の生活や苦しさを取材してコンテンツにしてしまう加害性などが伺えるが、どのテーマも自分の中で一本の線に繋がらなくて、だからこそなぜ1945年のオーストリアと現代を重ね合わせたのだろうかとかが分からなくて、物語に登場するシーンの動機が弱く感じてしまった。

あとは、きっと創作者であればより共感を増す部分なのかもしれないが、1945年の時間軸と現代の時間軸がファンタジー的に繋がって人と人が会話できるようになるという設定に置いていかれた。唐突過ぎて、その演出が登場した時に拍子抜けしてしまったし、凄く陳腐なものに感じてしまって空気感をぶち壊した感を個人的には受けた。もっと、実際には繋がらずに現代人が1945年のユダヤ人をイマジネーションするくらいの感覚の方が良かった気がした。実際に会って会話するのはちょっと抵抗があった。

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

演出面に関しては、全体的に凄くセンスを感じられてずっと引き込まれる演出で良い観劇体験だった。

舞台装置、舞台照明、舞台音響、その他演出の順番で見ていく。

まずは舞台装置から。

ステージには、1945年のオーストリアレヒニッツの疎開先のリビングと、2024年の現代の日本のリビングの両方になりうる抽象的な家があった。何か具象的に装飾がなされている訳ではなく、黒い床面には白いテープで大きく「居間」と「玄関」と書かれていた。中央にはテーブルが置かれ、下手奥側にもルイズが使用する用の小さな机が置かれていた。上手奥には衣服をかけるポールハンガーが置かれていた。

下手側は、1945年でも2024年でもキッチンとされているエリアがある。特にキッチンらしい物は何も置かれていないのだが、会話からそこがキッチンであると推測できる。三姉妹たちがうさぎを見つけたと大騒ぎするのもそのエリアだったし、現代の日本の家に小石が投げ込まれるのもこのエリアだった。

あと象徴的なのは、上手奥にあった玄関の扉である。茶色い木造のなかなか厳しい扉である。多くの役者はこの扉を使わずにこのリビングに入ってくるのだが、YouTuberのサルタやヴィク、そして終盤の開けてはいけなかった存在に関してはこの扉から入ってくる。おそらく、この登場人物の中では部外者的立ち位置、つまりサルタは完全に取材撮影をする外部の人間だし、ヴィクも三姉妹に虐殺を見せる羽目になってしまった人物でもあるので、外部からの人間というのを象徴している感じがした。また、この扉が開けてはいけない存在によって中央に移動するのも興味深かった。アフタートークで細川さん曰く、中央に扉を移動させることで強調させたかった側面があるらしい。

あとは、天井に釣り上げられていた白いロープの使い方も上手かった。舞台が終演するまでは、直方体の形をした巨大な格子状の舞台装置の辺から天井に向かって釣り上げられて、リビングの屋根を表現していたロープたちが、終演するとその天井中央部分でずっと固定されていた留め具のようなものが外れて、ロープが全部格子状の辺から床へ垂れ下がる形になる。私は、今までずっと三姉妹が疎開してきて外部の人間と接しないように閉じこもっていたのが、パーティに呼ばれて外の本当の世界を知ってしまったことで、外と接触して開かれたことを意味するのかなと思った。

次に舞台照明について。

まず、序盤で1945年のオーストリアのシーンと2024年の現代のシーンで照明が切り替わらず二つの時間軸が描かれている点が興味深かった。だからこそ、今のシーンが果たして西暦何年の世界の描写なのか分からなかったというのが演出意図としてもありそうな気がした。1945年と2024年が接するので、そこは照明で切り替えなくても良かったのだなと思った。

そして、泉伊緒とルイズとヴィクが「あっ」という感じで会ってしまったタイミングで、照明がブルーに切り替わるのが、一気に異世界に入り込んだ感じがあった。そこからは、完全に二つの時間を超えた空間が共存するファンタジーの世界になっていく。そこを効果的に舞台照明が演出していた。

天井中央部あたりに仕込まれていた巨大な白い灯体が格好良かった。ビジュアル的に、そこからロープも垂れ下がっているので、太陽のようにも感じた。

あとは、場転中のBGMとともに照明がブルーになるのも良かった。あのブルーの感じは個人的に好きだった。そのブルーの感じを活かして、泉伊緒のモノローグで彼女にその色のスポットを当てていたのも良かった。どこか月夜のようにも見えて、凄く台詞に含まれたメタファーも素敵に感じた。

あと引き込まれたのは、なんといってもルイズのモノローグ。全体的に暗く、ルイズにだけ白くぼにゃりと明かりが当たる感じが良かった。引き込まれた。

あとは、照明を当てないという演出も照明効果としてうまく取り込んでいる点も良かった。序盤でキャストの顔が一切分からない感じでコンテンポラリーなことをしたり、終盤で開けてはいけない存在を扉から入れてしまったシーンで、その人の顔が分からないように照明を当てる演出も良かった。

次に舞台音響について。

凄く効果音にこだわりを感じたように思えた。例えば印象的なのは川の音。川の音は、モノローグなり重要なシーンで割と登場していたように思う。あの川が流れていく音が、おそらく単体て聞くと気持ちが良いのだろうが、特に終盤のルイズのモノローグのシーンで流れると、どこか気味の悪い音に聞こえた。

あとは、シャッターの音。シャッターは今作では凄く重要な意味合いを持つ。切り取られた映像、写真。本来日常は地続きであるはずなのに、写真はその一部を切り取って伝える。その一時だけ笑顔でも、それはhappyだからではないかもしれない。その時だけ笑っているということだってある。そういう意味で、凄く残酷な音だった。

場転中のリズムの良い感じのBGMも良かった。

最後にその他演出について。

キャストは自分の出演シーン以外は、ステージの両サイドに一段窪んでいる箇所にある椅子で待機している。そして今上演されているステージを見ているという構造である。これは、傍観者という意味で観客の立場とも似ている。それは今作のメッセージ性でもあるかもしれない。この演劇だって、何か現実の一部を切り取ったもの。それをさも現実であるかのように傍観しているのが観客で、観客が今作をコンテンツとして観るという行為に対しても暗に言及しているのかもしれない。興味深いのは、サルタだけ観客に話しかけることができて、さらに東京芸術劇場の天井の渡しにも移動していたということ。サルタだけが、この1945年のオーストリアと2024年の日本の現代を飛び出すことの出来る存在だった。だから、それはこの作品自体も批判対象として含めているのかもしれない。

あとは、物凄く今作はイマジネーションさせるシーンが多いと思う。序盤だと三姉妹が葡萄畑を描いたり、コンパートメントで談笑したり。うさぎは実際いないし、ルイズや泉伊緒のモノローグは想像力を働かせる。それすらも今作のテーマで、ずっと引きこもっている分、想像を働かせることによって外に出るという行為が重要になってくるのかもしれないと感じた。

終盤で、ルイズたちが外の世界を知ってしまったからこそ、2024年の現代の日本人は消えてしまったのかもしれない。これは、ずっと内部に隠れば隠るほど想像力が豊かになるということだろうか。

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

7人のキャスト全員が素晴らしかった。基本的に舞台演劇を中心に活躍されている人ばかりで、上質な会話劇を作り上げるのが上手いキャストさんばかりだった。

特に印象に残ったキャストについて記載する。

まずは、オーストリアのレヒニッツの三姉妹が三人とも素晴らしかった。

ルイズ役を演じた安藤真理さん。安藤さんの演技を拝見するのは初めて。

小説家になりたいと小説を書き続けるも自分で納得のいくものが書けていない若き女性を演じていた。もちろん、三姉妹同士仲良くわちゃわちゃと騒ぐ感じにとても温もりを感じられて好きだったのが、私はヴィクとの掛け合いも好きだった。もちろん、ヴィクに対して好意的であるルイズだが、感情を全面的に出すのではなく、落ち着いていて、けれども会話やその様子からヴィクのことが好きであるというのが凄く伝わってきて、二人のやり取りのシーンはとても好きだった。

だからこそ、ラストシーンはとても切なかった。ルイズはあの光景を見てしまったから、どうしてもヴィクには真実を聞いておく必要があった。切り出さなければいけなかった。ヴィクは事実を認めるも本心でやった訳ではないと言う。そして、夢の話を語ろうと話を逸らそうとする。しかし、最後は自殺してしまう。戦時中という社会に大きく翻弄される時代だからこそ、虚しいラブストーリーはあるものだと心動かされた。

あとはやっぱり、ルイズのモノローグには観客を引き込む吸引力があると思った。このモノローグはどちらかというと、ルイズが語る描写のインパクトと舞台音響、舞台照明による効果的なインパクトが強いかもしれない。しかし、それをあえて虚な様子でモノローグとして語ることで絶望を表現していて胸が締め付けられた。

次に、アンナ役を演じた油井文寧さん。油井さんも演技を拝見するのは初めて。

私個人的にはアンナが三姉妹の中で一番お転婆で元気な印象を与えた。だからこそ、この三姉妹はここまで仲が良いのだろうなとも思った。ルイズとアビーだけだとあそこまで仲良しの姉妹にはなれなそうな気がして、ルイズともアビーとも仲良しのアンナがいるからこそ凄く楽しそうな姉妹に思えた。

印象的なのは、スマートフォンで撮影された動画に映る自分の姿を見て驚くシーン。自分ってこんな声していたっけ?となるあの感じは、たしかに自分が最初に自身が録画された動画を見て思ったことだったような気がする。そういう意味でも、写真や動画に映った事実を鵜呑みにするのはよくないことだなと思い知らされた。

アビー役を演じた、モダンスイマーズ所属の生越千晴さんも素晴らしかった。生越さんの演技を拝見するのも初めて。

アビーは三姉妹の中で末っ子という立場だと思うが、末っ子らしい感じが序盤から感じられてはまり役だった。あとは画家を目指しているがちょっと不器用そうな感じを見受けられるのも好きだった。必死に絵を描こうとするが、なかなか被写体が動いてしまって描けないというのがそもそものメタファーで、自分のやりたいことはあるけれど思い通りにいかない彼女の人生のような感じがした。

また、ルイズがアインシュタインから直々に手紙をもらっていて、自分もシャガールに手紙を出したいと嫉妬するあたりがとても愛おしかった。

あとは、サルタという存在を見てアビーがどう思ったのかも気になった。画家も言ってしまえば、現実世界を一枚の絵として切り取ったものを創作するという点で、現代の写真や動画と似たような性質を持つ。写真に映るのを嫌がったり不機嫌だったのは、そういった画家という職業のそういった側面に気づいたからなのだろうかとも思いながら観ていた。

最後に、個人的にとても好きだったのが泉伊緒役を演じた佐藤真弓さん。佐藤真弓さんは以前、2022年11月に上演されたジョンソン&ジャクソンの『どうやらビターソウル』で観劇している。

『どうやらビターソウル』では、非常にコミカルで面白い役を演じていたので、今作の役作りとのギャップに驚いた。佐藤真弓さんが会話劇を演じるとこうなるのかと思った。

やっぱり泉伊緒の役で印象に残ったのは、月の明かりが当たるシーンでのモノローグ。あの優しく語りかける感じが、現実世界的には引きこもりの話なので辛い経験の話なのだが、どこかメタファーで語られることでファンタジックな幻想のような描写になっていて好きだった。メタファーの力は物凄いと感じた。そしてその語りかたも非常に上手くて、佐藤真弓さんの優しくゆっくりと語りかける感じが良かった。

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

ここでは、今作で描かれている複数のメッセージ性について考察しながら、作品全体の解像度を上げていきたいと思う。

まず、私が今作を観劇して認知できた作者が伝えたいメッセージ性というのは、「第二次世界大戦中に戦禍から逃れるために疎開して制約のある生活をしなければいけなかったという生き苦しさ」「世間から批判されて社会に出られず引きこもりになってしまったという社会への適応の難しさ」「写真や映像はあくまでその人や出来事を切り取ったものでしかなく、それが自由に解釈されていくことへの危険性」「YouTuberのような興味本位で人の生活や苦しさを取材してコンテンツにしてしまう加害性」がある。

一つ目の「第二次世界大戦中に戦禍から逃れるために疎開して制約のある生活をしなければいけなかったという生き苦しさ」に関しては、主にレヒニッツの1945年の三姉妹を中心に描写される。

直接的な表現はないけれど、彼女たちはきっとユダヤ人で、ドイツからオーストリアに疎開してきたこと(アンネ・フランクなどと同じような境遇)、ナチスに見つかってしまってはいけないので、身バレしないように生活への制約も厳しかったことが窺える。自分たちが本当はやりたいことがなかなか叶わず、だからこそイマジネーションで葡萄畑の絵画を描いたり、コンパートメントに乗って旅行を空想で満喫したりしていたんじゃないかと思った。

これは私の一つの解釈だが、アビーは本当に絵を描いていたのかどうかは議論の余地がある所だと思っていて、そもそも戦時中のユダヤ人に画版や絵の具が手に入るとは思えないので、画家になりたいがあまり妄想で絵を描いていたんじゃないかとも思った。

だからこそ、ヴィクのパーティに呼ばれてユダヤ人の虐殺を目の当たりにしてしまったのは相当なショックだったと捉えられる。自分と同じ人種が虐殺されているのだから。きっとヴィクは、彼女たちがユダヤ人だとは知らなかったのだろう。

二つ目の「世間から批判されて社会に出られず引きこもりになってしまったという社会への適応の難しさ」に関しては、主に2024年の泉家の兄妹を中心に描かれている。

泉家には外から小石が投げ込まれていた。それは、やはり泉家の二人を恨む人間たちのイタズラであろう。泉縫は、外にいるカラスが煩いと言っていた。ここでいうメタファーは、きっと自分たちを批判する外野たちの存在を暗に表しているのだろう。

また、泉伊緒はモノローグで、仕事を一生懸命頑張ったのに、ある日急に布団から出られなくなって、そのまま引きこもり状態になったのような描写があった。それも外から猿が数人眺めていたというのがあるので、何か社会で辛い思いを彼女にさせる人たちがいて、彼らが彼女を引きこもりに追いやったと解釈できる。

なぜ泉縫と泉伊緒が家に引きこもるようになってしまったのか、その直接的な理由は劇中では明示されていなかった記憶である。

ただ、何者かによって二人は公の場で批判され、引きこもらざるを得ない状況になってしまったのだろうと思う。泉縫は小説家、つまり創作者という立場なので、何か自分の創作物が人を怒らせるようなことに至ってしまって批判されたのかもしれない。そんな状況だったので、自分の家に引きこもっていたのだろうと思う。

三つ目の「写真や映像はあくまでその人や出来事を切り取ったものでしかなく、それが自由に解釈されていくことへの危険性」は、サルタのモノローグから、今作でかなり強い意味合いを持っていくように私は感じた。

写真ではにこやかでも、実際はその笑顔は一時的な作り笑いで実際の所はhappyではないということは沢山ある。そしてその写真だけで判断すると、その人はhappyで幸せそうだと解釈してしまう。これは凄く危険なことである。

これはSNSの時代だとより多くの人たちが感じることであろう。SNSに投稿されたその人は、あくまでその人の切り取られた一部でしかなく全てではない。それをその人の真の姿だと誤解されて広まっていくことに危険性がある。言って終えば、YouTuberもYouTubeにアップされる動画で同じようなことをしている。だかこそ、泉伊緒はサルタのことを快く思っておらず、批判するのだと思うし、きっと泉家の二人もそうやって誤解されて批判されたからこそ憤っているのでは?と解釈できる。

四つ目の「YouTuberのような興味本位で人の生活や苦しさを取材してコンテンツにしてしまう加害性」であるが、それは三つ目のサルタの言動にも繋がってくる。サルタはいかにも面白半分で泉家にお邪魔してきて、彼らを取材してネタにしようとする。泉家の人間たちは本気で苦しんでいるにも関わらず、赤の他人のYouTuberによって泉家のセンシティブな苦悩をコンテンツ化されて、視聴者に消費される対象にされてしまっている。これは一種の加害だと批判しているというメッセージ性である。ここでの加害性を持つ批判対象は、YouTuberやマスメディアなのかなと思うが、観客を傍観者として特別な意味合いを持たせる演出をしていると考えると、演劇創作のようなものに対する自己批判でもあるようにも窺える。

そして、そういった演劇を観劇する者たちもそういったコンテンツを消費する立場として暗に批判しているのかもしれない。

では、ここからこの4つの繋がりを考えながら物語全体を考察していく。

まず、三つ目と四つ目は非常に近い関係にあると思う。YouTuberもマスコミもクリエイターも、誰かが本気で苦しんでいる事象に対して寄り添うでもなく取材してコンテンツ化されて公にしてしまう。しかし、そのコンテンツ化するというプロセスには、写真や映像といった媒体で出来事の切り取りになってしまうので、誤解されてしまう可能性の高いコンテンツとして広まり、逆に当事者を苦しめてしまうといったことが起こりえるという社会批判である。クリエイターは、オーディエンスに批判される対象にもなってしまうが、人々が本当に苦しんでいる事象をコンテンツ化して事実を歪めて広めてしまう加害性も持っているという訳である。

しかしこのテーマに対して、やっぱり上の一つ目、二つ目がどう繋がってくるのかが弱いなと思った。

まだ二つ目は良いと思う。二つ目は引きこもりの話なので、昨今の社会では引きこもりは社会的に問題視されているし、コロナ禍もあってより人との接触が途絶えて生きづらくなるみたいな世相はあったので、三つ目と四つ目の結果から、そういう人々を物語の中心に据えるのは合点がいく。

しかし、一つ目を持ち出した理由はなんだろうか。1945年のオーストリアのレヒニッツのユダヤ人についてはなかなか突飛な設定なので、どうしてこの時代設定を登場さえて描写したのか、深い理由がないとすんなり入ってこないと感じる。

1945年は第二次世界大戦中で戦禍にある。2020年のコロナ禍はあらゆるものが自粛されて戦禍のような状況だったので、2020年と1945年を結びつけるのならまだ納得がいく。しかし、2024年は割と外出制限もなくなってコロナ禍の影響も下火になっているので、その時代設定で引きこもりを描くのは少し無理があるかなと思う。

一番気になったのが、ルイズが今まで見ていたヴィクという人物像が、実はナチスドイツ側の人間でユダヤ人を迫害する側の人間だったと気づくシーンである。この描写と先ほどの三つ目との関連性を考えると、今のようにSNSが発達していない時代でも、自分が認知しているその人というのはその人の一部であって、自分が知らないその人の人物像が外にはあるということを物語っていると思う。

しかし、そこを説明したいがためにナチスドイツを持ってきたのかと思うとちょっと繋がりが弱すぎるなと思った。

あとは、現在はウクライナやイスラエル、ハマスで戦争が行われているが、そことの関連を持たせたかったのかもしれない。だとしたら、2024年の泉家の描写をもう少し戦争に寄せていかないとリンクはしないと感じてしまった。あくまで小説家として批判されたみたいな事象で終わっているので、戦争を報道して叩かれたとかそういう関係性がないと重なりはしないなと感じた。

だからこそ、いきなり1945年のレヒニッツと2024年の日本が繋がって点に違和感を抱いた。もう少しそこに必然性がないとモヤモヤが晴れなかったと私は個人的に思った。

↓佐藤真弓さん過去出演作品

↓浅井浩介さん過去出演作品

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?