紫がたり 令和源氏物語 第四百四十話 幻(九)

幻(九)

梅雨が明け、うって変わった日差しの強さに源氏は涼を求めて釣殿(水上に張り出した屋根つきの建物)にて物思いに耽っておりました。

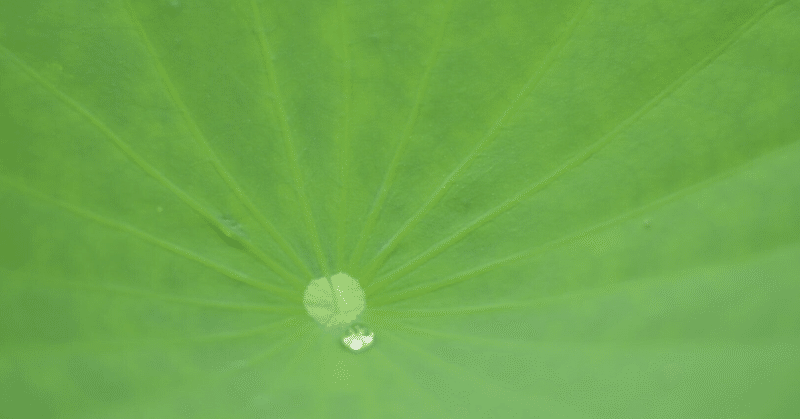

その視線の先には池の蓮花が今を盛りと咲いております。

源氏は伊勢の歌を思い出しました。

悲しきぞまさりにまさる人の身に

いかに多かる涙なりけり

(悲しみのあまりに嘆き沈む人にはその葉に浮く露さえも涙に見えるものだ)

ちょうど去年のこの頃には紫の上がこの蓮を眺めていたものだ。

蓮の葉に浮く露が光を受けてきらきらと輝く様子を美しいと愛おしそうに笑んでいたよ。

今の私にはこの露は涙のようにしか思われぬ。

紫の上のように心の清いものの目には世界はどのように映っていたのであろう。

私の姿はどのように映っていたのであろう。

どうして上が生きている間にその言葉に耳を傾けてやらなんだか。

後悔が尽きることはありません。

かといって今さらどうにもできるはずもなく、ひとつ悔やんでは袂の数珠を手繰り寄せて念仏を唱える君なのです。

仏道に邁進すればいつかはこの物思いも消えるのでしょうか。

救いを求めるようにあがく君ですが、おそらく人が生きているうちには物思いがなくなるということはないのでしょう。

そうしてまた手紙をひとつひとつ供養するのです。

無理に手折った空蝉よ、あなたは先に世を捨てられた。

二人の思い出は人に知られぬよう消えるのがよかろう。

朝顔の姫宮よ、私達は従兄妹同士。

私があなたを烈しく恋い慕ったのはこの血が呼び合ったからだろうか。

結ばれることはなかったが、今でも懐かしい君よ。

この想いも今日までとしよう。

花散里の姫よ、あなたの余りある優しさに何度救われたことか。

これ以上甘えることは御仏もお許しにはならぬ。

私は身ひとつで立ってゆこうと思うのだよ。

今までありがとう。

明石の上よ、あなたは私に希望を与えてくれた。

あの失意に沈んだ日々を照らしてくれたのはあなたであった。

姫をもうけられたのも浅からぬ縁からであろう。

いつの世にかまた出会いたいものだ。

朧月夜の姫君よ、思えば私達の縁は途切れたと思ってもいつでも繋がっておりました。

あなたは先に世を捨てられたが、そんな潔さが私は羨ましかった。

遅れましたが私もとうとう世を捨てる時が来たようです。

箱の底からは見るからに古びた厚ぼったい陸奥紙が現われました。

ああ、これは末摘花の君のものか。

源氏はやはり“唐衣”としたためられたその手紙を見て笑みをこぼしました。

不器用で容貌は美しくはなかったが、私を信じ続けて耐えておられたまことの愛を私は忘れませんよ。

心清き人よ、さようなら。

色とりどりの美しい紙たちが火にくべられて煙となって昇ってゆく。

不思議なことに煙が天に吸いまれるほどに、源氏の心も徐々に軽くなってゆくように思われるのでした。

次のお話はこちら・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?