短編小説『ええ女』

「別れよう」

「え、なんで」

「お前、女ちゃうすぎるわ」

「…は?」

「だからどっちかといったら男やねん、お前は。友達に“彼女”って紹介するのも恥ずかしいわ」

彼にそう告げられたとき、私の指に挟まれたセブンスターから一塊の灰がぽとりと床へ落ちていった。

「最初はそういうボーイッシュなところが好きやったけど、もはやボーイッシュとかちゃうねん、男やねん」

「でも男やったら付いてるもん、付いてないで?」

私はそう言いながら、「自分何言うてんねん」と思った。でも何か言わないといけないと思って、とっさにそんなバカげたことを口走ってしまったのだ。

「そういう問題ちゃうから。そういう、わざと空気読まんと恍けてくるとことかも、もうしんどいねん」

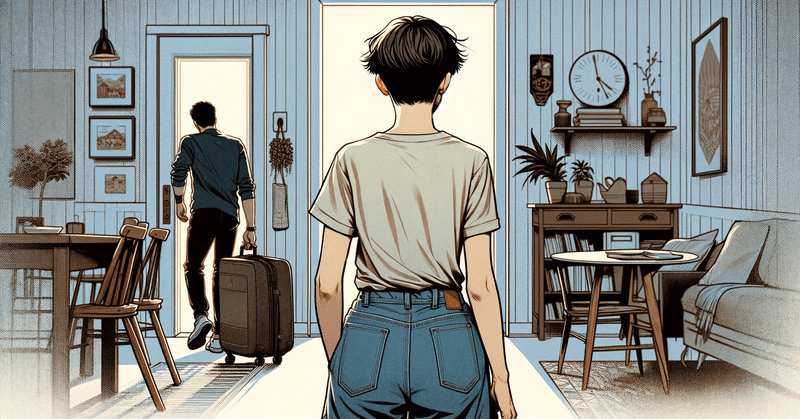

そう言った彼はいつのまにか荷造りをしていたらしく、キャスター付きの大きなボストンバッグを引きながら「ほなな」と捨て台詞を吐いて出て行ってしまった。

その後、自分がその日一日をどう過ごしたのかはほとんど記憶に残っていない。

やっと我に返ったとき、私はパチンコ屋で必死にエヴァを打っていた。

一瞬のうちに、十万負けた。バカみたいだった。

「ただいまぁ…って、誰もおらんのやったわ」

彼のいない家はびっくりするほど大きくて静かだった。

私は、着の身着のまま布団の中にもぐりこんだ。今まで何度振られても、振られ慣れるというようなことはなかった。きっと、これからもそうだ。

「男…」

朝の彼の言葉が、永遠と頭の中を巡る。

幼いころから、スカートを履くのを嫌がったという。両親は、母のお腹の中にいるのが女の子だということを知って、私が生まれる前に知り合いから大量に譲り受けたおさがりの女の子用の服を大切に保管していたらしかった。しかし、私が物心ついた頃から急にスカートやレースの付いた服を着るのを拒み始めたので、母はその大量のおさがりをまた知り合いに配るので大変だったという。

小学校の頃はパイレーツ・オブ・カリビアンにハマり、周りがプリキュアTシャツを着ている中で、私は海賊の紋章が印刷されたものばかり着ていたし、中学生の頃は服装を考えることがめんどくさくなってジャージばかり着ていたが、高校生になる頃にはノームコアファッションが好きになり、それも女のそれではなく男の、"無地のワイシャツに黒のチノパン"というような、女が着ると「仕事中ですか?」というような服装を、友達と遊びに行くようなときにもしていたので、よく友達に「ユキと遊んでても、なんか仕事してるみたいな気持ちなるわ〜」と言われていた。

好むものが男のものだからといって、私はレズビアンなどではなく、好きになる相手はいつも男の子一択だった。

好きになった男子の好みのタイプが、「髪が長い子」だということを知って髪を伸ばしてみたり、バレンタインに慣れない手つきでチョコを作ってみたりもした。

その努力の甲斐あり、私のことを好きになってくれてお付き合いすることになった子もいた。

でも当然、長く一緒にいるにつれて私の本性が現れてきてしまう。

無理して伸ばした髪は、「うっとしい」と言ってどこかのタイミングで必ず耳が見える長さまで切ってしまうし、彼からのプレゼントで、最初は頑張って付けていた可愛らしいピアスも「なんか、一張羅に合わせづらい」と言って付けなくなった。ちなみに私の“一張羅”とは、背中に「力戦奮闘」と力強い筆文字で書かれたTシャツだった。

そんなこんなで、「最初の印象と違う」と言われて男の子の方から離れていってしまうのだった。

そして大人になった現在も、相変わらずそのパターンを繰り返しているのだった。

ある時期までは、彼氏が私の容姿や振る舞いに違和感を感じているということに気づいたとき、「ああ、またやってしまったな」とか「もうちょっと女の子っぽく出来たかな」と後悔していた。しかし、ある一つのきっかけがあって以来、私は私の自分自身に対する考え方を根本的に改めようと思ったのだった。

彼とデートの日、私は例の「力戦奮闘」Tシャツに、下は迷彩柄の短パンを履いて待ち合わせ場所に向かった。

その私の服装を見て彼が困ったような顔をしたので、「え、なんで?」と言うと、彼は「いつか言おうと思っててんけど、そのTシャツ、ダサいで」と言って苦笑した。

私は一番お気に入りの服をディスられて既に少々傷ついていたが、グッとこらえて「は~?何でそんなこと言うねん。めちゃめちゃ渋いやん」と冗談口調で返した。すると、彼はこう言ったのだった。

「せっかくスタイル良いねんし、顔もまあ…中の上ぐらいはあるねんから、ちとは女の子らしくせえよ」

私は一瞬、固まってしまった。

「もっとさ、身体のラインとかも見せたらええねん」

「え、なんで?身体のラインとか別に外で見せる必要ないやん。家の中で、あんたに見せるだけで十分やし」

私はどうにかイラつく気持ちを抑え込みながらも、相手を持ち上げるようなことを言ってみた。

「友達に自慢したいやん。俺の彼女、どや、ええ女やろって」

「ええ女…」

"ええ女"って、何よ。今の私が"悪い女"やとでも言いたいの?

もしくは、私のこと"自分のアクセサリー”やとでも思ってる?

「友達と遊ぶときにそんな男みたいなダッサいTシャツ着てこられたら、さすがに恥ずいわ」

「…」

「そんな格好してたら一生紹介でけへんやん」

「…そんなん、こっちから願い下げじゃ」

「は?」

「さよなら」

それきり、私はそいつの連絡先や写真もすべて削除し、一切連絡を取らなくなった。ちょっと急すぎて申し訳ない気もしたけど、きっとこれでよかったんだ。

彼と別れた後、自分の中で踏ん切りがついたのかもしれない。私は、最初から「誰かの好みに合わせるために自分を取り繕うこと」をとことんしなくなった。

その彼と別れた後も、何人かの異性と付き合った。今までの彼のように“ええ女”であることを求めてくる男性がほとんどだったが、その中で一人、「君みたいな力強い人を、俺はずっと探しててん」と言ってくれた人がいた。

私は最初、どうせまた「お前はボーイッシュとかちゃう、男やねん」と言ってくる類の人種かと思っていたけど、関係が深まっていく中で、私がボクサーパンツを履いてても「それ、めっちゃ渋いなあ。どこで買うたん?」と褒めてくれたし、半分冗談で「夏なったら髪うっとしいから坊主にしよかな」というと、「いいね!なんなら俺のバリカン使う?」と真剣な顔で言ってきたので、爆笑してしまった。

私はその人といると、自分の持って生まれた素質が「おかしいもの」でも「常識はずれなもの」でもなくて、むしろ最高に良いものに思えてくるのだった。そんな人は今まで出会った人の中で初めてだったので、私は彼と真剣にお付き合いすることにした。

また、一度女の子に告白されたことがあった。その子はバイセクシャルで、私のいろんな面を知っているうえで本気で好きになってくれたみたいだった。ただそのときにはもう今の彼がいたし、私は異性愛者なので結局お断りしたのだけど、こんな自分をそこまで思ってくれる人がいるということを知ってとても嬉しかったし、自信もついた。

また、男女問わず友達もたくさんできた。人に合わせるのではなく、自分の価値観に沿って動くようになると、不思議と友達は増えていくのだということを知った。

今は“ええ女”じゃない自分を恥ずかしく思う気持ちは、一ミリたりともない。

男にも女にもなりたくない、私。わかりにくいし面倒くさいと思う人はいるかもしれないけど、それで離れていってしまうならそれまでの縁だったと思って、私はまた前を向いて歩いていくだろう。

鏡に映る“ありのままの自分”と真正面から向き合ってくれる人たちと、これからもたくさん出会いたいから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?