【書評】 木ノ戸昌幸 『まともがゆれる: 常識をやめる「スウィング」の実験』

お久しぶりです、ミズカミです。久しぶりのnote更新です。

うおぷろは、京都の障害者支援施設テンダーハウスではたらく魚嶋ユウスケさんの絵にインスピレーションを受けた有志が集まり、「この面白さをもっと世に広めたい」と始めたプロジェクトです。魚嶋さんの原画をもとにグッズや作品を制作したり、原画の展示販売会を開催したりしています。

さて今日は、NPO法人・スウィングの日々を、同団体理事長の木ノ戸昌幸さんがつづった本『まともがゆれる』を紹介したくて、ブックレビューを書いていきます。これ、社会に存在する枠に自分を押し込めようとして縮こまった身体とこころをゆるめるのにいい本なんです。

本の構成

NPO法人スウィングは、障害者総合支援法という法律に則った福祉施設。さまざまな度合いの障害をもつメンバーたちと若干名の「健常者」たちが創作活動や戦隊ヒーローに扮しての街中清掃といった一風変わった活動をしています。

"人ひとりが生きるということにセオリーや方法論なんてない。"(p.7)

そんな前提にたった上で、スウィングメンバーのはちゃめちゃエピソードと木ノ戸さん自身の人生経験の語りを通じ、世の中で暗黙の了解になっている「まとも」を見つめ直すのが本書です。

著者の木ノ戸さんは、団体として人として、決して完璧をアピールしません。むしろ、ありのままの自分であるための葛藤や、そうできなくて苦しむ人がいる社会への疑問が正直に語られています。だから経済的に自立していて一人前、できることが多い方が善、そんな価値観に取り込まれてしまっている多くの人に刺さることばをたくさん見つけることができす。

本を開いて3ページ読み進めただけで、わたしが「そう、そうなんだよ!それに苦しんできたんだよ!」という強い共感で打ちのめされました。それは社会的には「健常者」とされる木ノ戸さんが小さいころからずっと感じてきた現代社会への違和感とぎこちなさでした。スウィング設立の動機もそこに遡るんだそうです。

たまたま学校で求められることがうまくできる優等生だった木ノ戸少年は、そのまま他者からの期待に応える努力をし続けるうちに心を病んでしまい大きく路線変更します。開き直ってからは変わったバイトや福祉施設での仕事をすることになり、形だけのルールを破壊し、毎日笑っている自分に気づくに至ります。

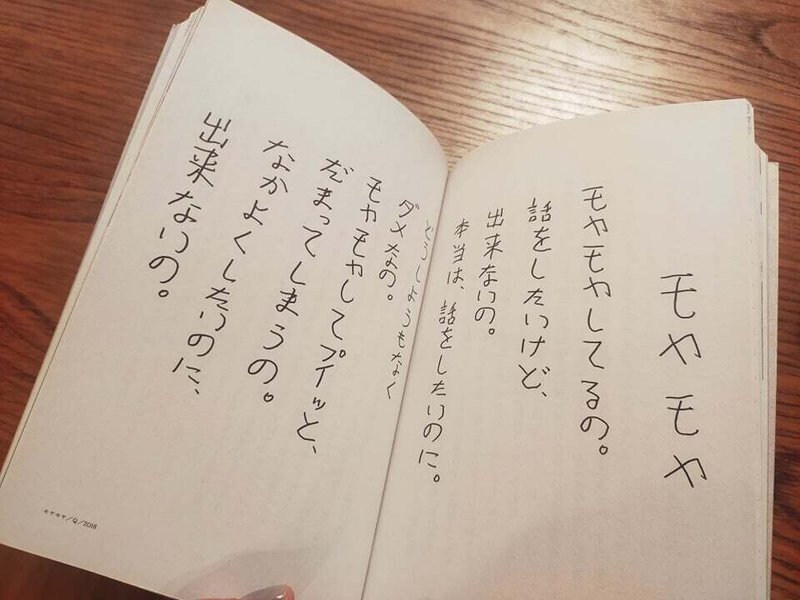

そんな木ノ戸さんの過去を通じて自分の経験をも振り返り「社会通念という枠に合わせてふるまいを矯正されるのは苦しいな...」と思っていたら、今度はゆるくてハッとさせられる手書き文字の詩のページが現れます。時々折り込まれる詩がまたとても良いんです。

この詩のきどらなさ・率直さには、つい追体験をしてしまって胸を打たれるし、

(p.116-117)

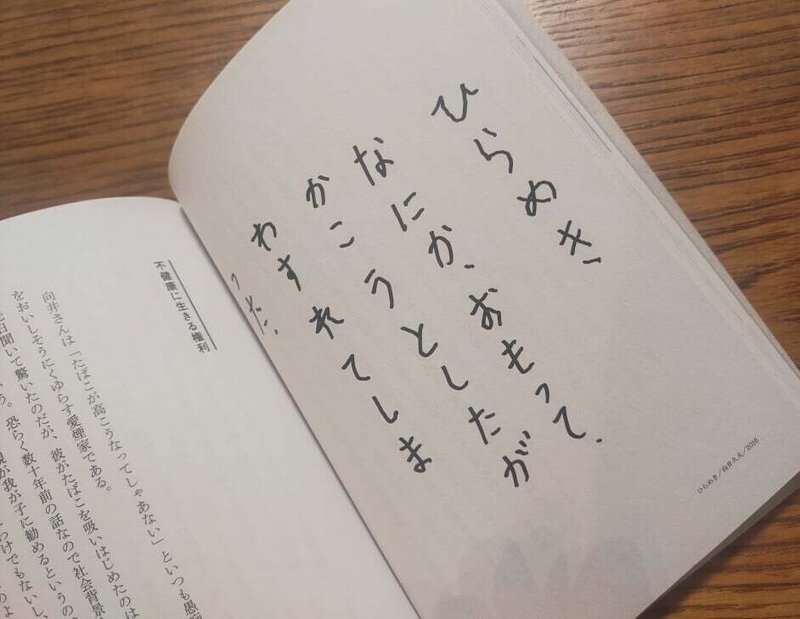

この詩には「なんだこれは????」と混乱したあげく、「そっか、こんな感じにのびのび書いていいんだ...」と目からうろこでした。わたしは、いつも勝手に自分の身の丈を感じては萎縮してしまっていたんですね...。

(p.78)

こんな風に、『まともがゆれる』は、詩あり絵ありコラムあり、座談会ありエッセイありで、各エピソードは独立しているので一気に前から読み進めなくとも好きなところを気分に応じて読み進められます。そういう意味では文字の多い雑誌みたいな感覚で読める本です。

わたしは特にこの絵の、可愛い鳥モチーフと、シンプルだけど背景色に深みがあるところ、そして構図の大胆さ、どれをとっても大好きです。

(p.136です、ぜひ見てみて下さい。)

「障害者不在」の日常から離脱して

"小学校、中学校、高校と上がってゆくにつれ、僕の周りからも不自然に、けれど確実に姿を消し、いつしか「いないこと」になっていた「障害者」と呼ばれる人たち...(中略)...が大多数を占めていたものだから、どんなに偏見の目をなくして見ようとしても、それはなかなかどうして強烈な風景だった。不謹慎かもしれないけれど、「みなさん、こんなところにいたのですか!」と面食らってしまった"

(p.195)

福祉施設で働き始めた時点での印象を木ノ戸さんがこう書くように、わたしの普段の生活の中にも障害をもつ人は現れません。彼らがわたしの日常に参加することはないし、わたしも彼らの日常を訪れる機会はないのです。

うおぷろの運営をするようになって、テンダーハウスで過ごす魚嶋さんの日常ってどんな感じだろうと気になりはじめ、それがきっかけで同じ京都市内の障害者支援をするNPO法人の日常が描かれた『まともがゆれる』を読みました。そして、自分が障害者手帳を持つわけでもなく障害者が身内にいるわけでもない、そんなわたしがソーシャルプロジェクトの性質を持つうおぷろの活動をするのってどうしてだろうか、という意義をまた深く考えました。これについてはまたいつか書こうと思います。

またこの本を通じて、そもそも「できる」が上、「できない」が下という価値観に縛られて自分が生きていること、大勢のための効率化されたシステムにうまくフィットして生きていけるかどうかで自分や他人を判断しているということに気づきました。

「障害者」に対する「健常者」ということば、重いなあ。わたしが健常かといわれると、あんまりそうとも思えません。少なくとも、大量生産・消費社会に適したシステムには全然馴染めないままです。学校は全然合わなかったし、朝起きて通勤なんてできないし、すぐ落ち込むし。

そして、差別されがちな障害者が別の障害者を差別することも普通にあるということ、障害者アートの文脈で「障害者=優れた芸術を生み出す人」といった新たな偏見が発生しているということを知りました。このあたりは本書を手に取らなければ思いも掛けなかったことです。

自分自身を生きるための処方箋

わたしたちは考えを共有するとき、議論をするとき、社会制度を管理するとき、多くのカテゴリでものごとを切り分けます。障害者・健常者、軽度障害者・重度障害者、管理上の都合でそんなラベルで括られた人たちをまるごと、一枚岩のイメージで捉えてしまってはいないでしょうか。一人一人の個人がその個人の日常を生きている、その事実をいつの間にか忘れ去ってはいないでしょうか。スウィングメンバーの一見ヘンテコなエピソードは、それを思い出させてくれます。

また稲垣えみ子さんによるあとがきには、「できる」「できない」に拘らずその人そのものを面白がって生きることは、老いによってできないことが増えていく未来の自分を生きやすくするために役立つんじゃないかというようなことが書いてあり、その見方がとても印象的でした。

設立者の木ノ戸さん自身が「できることはいいこと」という常識に苦しんできた方で、自分のダメさをさらけ出せる場所を持つことで楽になった。 "木ノ戸さんの「弱さ」なくしてスウィングはなかった" (p. 218) んですね。その生き方から学べることは多いと思います。

"ギリギリアウトをセーフに。どうしようもない弱さを強さに、そして、たまらん生きづらさをユーモアに。"

(p.206)

そんな姿勢で活動をするスウィングを本書から知って、わたしも自分たちが楽しく過ごせる空間をもっと増やしたい、社会通念を超えた場所で笑い合える人ともっと出会いたいと言う思いを新たにしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?