短編小説:無人駅のホームにて

7年ぶりに訪れたその駅は、無人駅になっていた。

用事があって出掛けた先と、その駅がそれほど遠くないと知り、久しぶりに寄ってみようと思い付いた。友人の車に乗せてもらう予定だったが、帰りは断ってタクシーで駅に向かい、電車で帰ろうと考えたのだ。

7年ぶりだが、外観はさほど変わりない。駅舎の外に佇む赤い自動販売機。こぢんまりとした待合室にある、古い木製のベンチ。壁に貼られた、近くの特別支援学校の子どもたちが描いた絵。さすがに7年前とは違う作品だが、相変わらず色とりどりで可愛らしい。

ただ、7年前にはいたはずの駅員さんの姿はない。空っぽの窓口の外に、「御用の方は、通話ボタンを押して話しかけてください」と書かれたタブレットが置いてあるだけ。

県内では、利用者の少ない駅は次々に無人駅になったのだが、ここも該当したようだ。

寂しいけれど、それが時代の流れというもの。仕方あるまい。

改札にICカードをタッチし、短いホームの中央にある小さなベンチに腰をおろした。

暑い。セミがうるさい。

前にここに訪れたときは、確か秋だった。私はぼんやり、その時のことを思い出す。

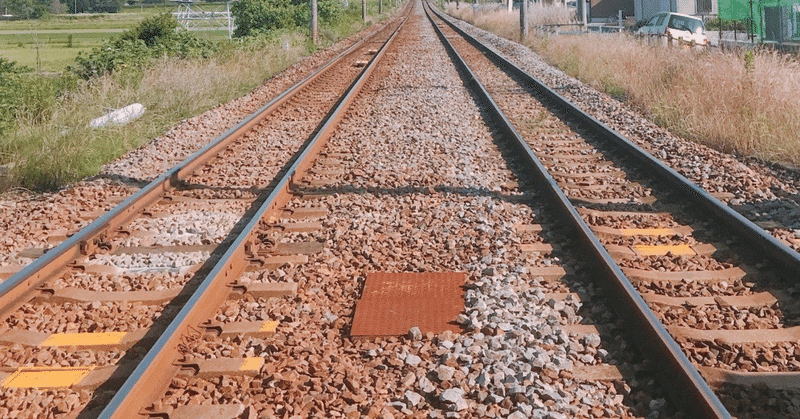

7年前、大学院の2年生だった私は、2歳年下の恋人と共にこの駅に訪れた。特に深い意味はない。たまたま見ていたテレビ番組の企画を真似て、サイコロをふって出た目の数だけ電車に乗ってみよう、という私の思い付きに彼女が付いてきてくれただけだ。

あんまり近くだとつまらないから、ふたりともふって足すことにした。私のサイコロは4で、彼女は5だった。

路線図を見ながら、全然知らない駅だね、なんてはしゃぎながら電車に揺られたのを覚えている。

最寄り駅から9つ先の駅は、小さな古い駅だった。そこに降りたのは、私と彼女のふたりだけ。何かあるかな、喫茶店とかありそうだね、なんて話しながら、切符を白髪の駅員さんに手渡した。

「残念やけど、駅の近くには何もないよ」

私たちの話が聞こえていたのか、駅員さんは笑って言った。

「えー、そうなんですか?」

彼女はがっかりしたような声を出す。

「車やったら、海とか植物園とか行けるんやけど、歩きやとなあ」

「それって遠いんですか?」

「歩いたら一時間はかかるで。このへんはバスも通っちょらんし。歩いて行けるんは、近くの神社くらいやわ」

「神社は近いんですか?」

「近い近い。歩いて10分くらい。この道をずーっと真っ直ぐ行けば良い」

私は彼女にどうする?と目で尋ねた。

「んー、じゃあ、神社行ってみようかな」

よかった。歩いて海まで行きたい、と言われたら正直辛かった。

「まあ、そん神社も何もねえけどな」

笑う駅員さんにお礼を行って、私たちは神社に向かった。さすがに神社以外も何かあるだろう、と思っていたが、本当に何もなかった。小さなたこ焼き屋とコンビニがあるくらいで、あとは国道と田んぼがあるだけ。

神社も想像以上に小さくて、誰もいなかった。

それでも、きちんと参拝して、おみくじをひいて、少しだけ近くを散歩して、ついでにたこ焼きを買って食べて…、それだけのことが楽しかった。

結局、「本当に何もなかった!」とげらげら笑いながらすぐに戻ってきた私たちを見て、駅員さんはまた笑う。

「今度は電車やねえで、車でおいで!ここの海は綺麗やけんな!」

はい、また来ます!次は海行きます!と答えて電車に乗り込んだ。乗り込んだのは、私と彼女のふたりだけだった。

結局、彼女と一緒にもう一度そこへ行くことはなかった。

あれから、大学を卒業した彼女は地元で働くことを選び、私は学び続けることを選んだ。

彼女の地元は特急と新幹線を乗り継いで3時間ほどの場所。私たちは離れてしまった。

そして、私も彼女も、物理的な距離と一緒に、心の距離も離れていった。

ただ、それだけ。

もう一度あの駅に行こう、という約束は果たされることなく消えた。

電車のブレーキ音でふと我に帰る。2両の短い電車の扉が開いていた。

私はあわてて電車に乗り込む。乗り込んだのは、私だけだった。

16時過ぎの下りの電車はガラガラだった。そういえば彼女と乗った電車も、このくらいの時間帯だったなんて、余計なことを思い出してしまう。

電車は、ゆっくりと動き出す。

車窓からの景色が流れ始める。

景色は7年前とそんなに変わっていない気がする。

でも正直、景色のことはあまり覚えていない。あの日の帰り道、私はきっと景色なんて見ていなかった。

7年が経ったのだ。

変わらないように見えた駅だって、無人駅になっていた。

私だって7年も経てば変わる。彼女だって変わっているはず。思い出は鮮明だけれど、今の彼女がどうなっているかなんて、何も知らない。

別に、引きずっているわけじゃない。

綺麗な思い出として、ずっと持っているだけ。

今はただ、彼女が幸せであれば良いと思う。7年も経てば、そう思える。

降りる駅まで、あと9駅。

まだずいぶんある。

退屈な時間。これ以上余計なことを思い出さないように、私は静かに目を閉じた。

※フィクションです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?