「お勉強しといてよ」(天才による凡人のための短歌教室/木下 龍也)

引き返すならいまである。

短歌でいいのか。

ほんとうに短歌でいいのか?

――本文より引用

と、3回引き止められたところで本編が始まる。

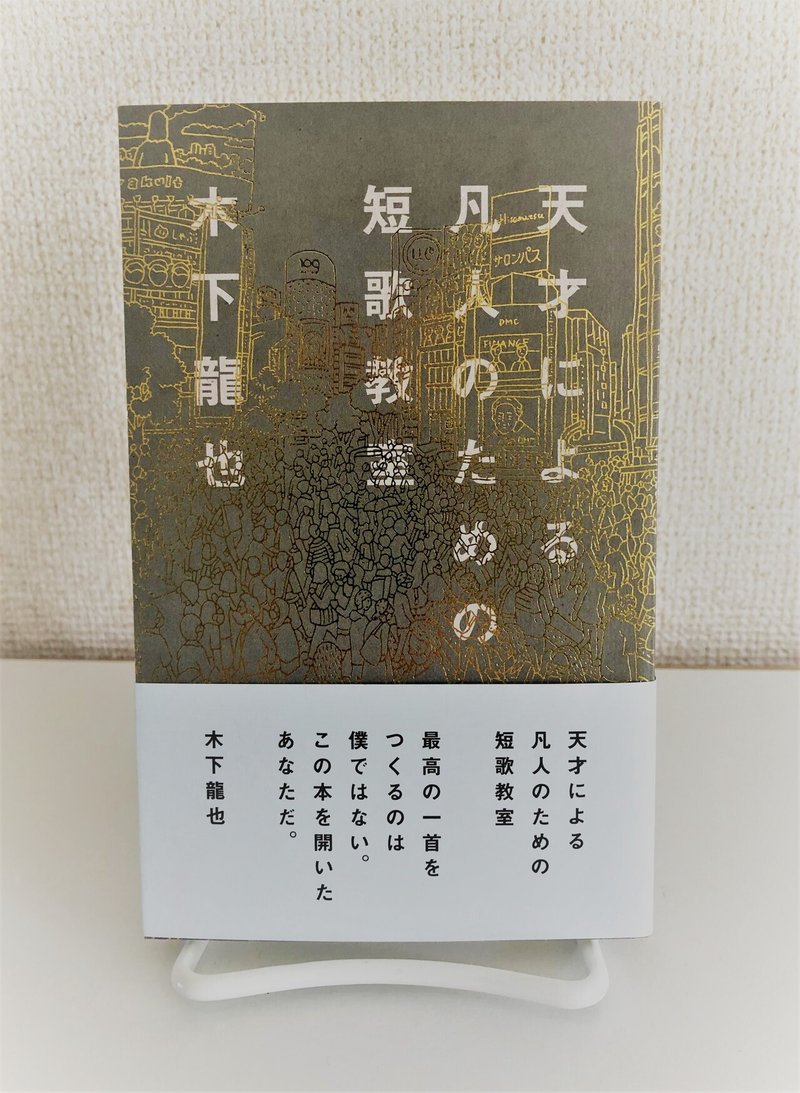

木下 龍也さんの『天才による凡人のための短歌教室』

僕は、1月1日から短歌を始めた。

1日3首、新潮文庫の『マイブック』に書き付けている。

きっかけは、何だったっけ。

あるとき、Amazonから歌集をいくつもおすすめされるようになった。

どうしても気になったので、その中から何冊か読んでみることにした。

頁に指先が触れた時、僕はもう底の方にいた。

31音。

ずっと触れてきた小説とはまた違う世界。

僕は、自分でも詠んでみたいと思った。

好きになった歌人さんや、Twitterのフォロワーさんの歌を参考に、見よう見まねで詠み始め、早3ヶ月。

敬愛する歌人さんの一人である木下 龍也さんの『天才による凡人のための短歌教室』で、一から勉強しようと思った。

ちなみに、僕がメインに書いているのは小説だ。

何年も書き続けてきたけど、「技術を上げるには、ただ書くだけじゃだめだ」と思い、最近文章術の本を読み始めた。本来、小説も学ばなくても(質はさておき)誰にでも書けるものだ。

短歌も見よう見まねで、5・7・5・7・7を自由に詠ってきたけど、もっと誰かが、そして自分が惹かれるものを詠いたい。

そんなわけで、いざ勉強。

この本でありがたいのは、書かれていることが全て実用的なことだ。

・おすすめの歌集を挙げている。

・「定型を守れ」「助詞を抜くな」など基礎から教えている。

・推敲前後の短歌を上げ、どこをどうして直したのか具体例を挙げている。

どれも身になる助言で、ありがたかった。

(余談だけど、僕の愛読書である初谷むいさんの『花は泡、そこにいたって会いたいよ』が紹介されていた。うれしい。)

この本の中で、特に印象に残ったのは、以下の部分だ。

「いまこの瞬間」に対応できる最適なツールは短歌ではないのだ。短歌は過ぎ去った愛を、言えなかった想いを、見逃していた風景を書くのに適している。

――本文より引用

文字を使って表すツールは、たくさんある。

小説、エッセイ、俳句、川柳、短歌……。

それらは、それぞれを代替できるものではない。

それぞれが、それぞれでしか発揮できない力を持っている。それを、改めて確認できた気がした。

こんなに短歌に惹かれた理由。

自分も詠んでみたいと思った理由。

続けていけば、いつかわかるかな。

そして僕は、今日も3首完成させたのだった。

天才による凡人のための短歌教室/木下 龍也(2020年)

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。 「サポートしたい」と思っていただけたら、うれしいです。 いただいたサポートは、サンプルロースター(焙煎機)の購入資金に充てる予定です。