杵築城下町

大分県杵築市。

令和2年9月の連休中、日本唯一のサンドイッチ型城下町と呼ばれる杵築城下町を散策しました。

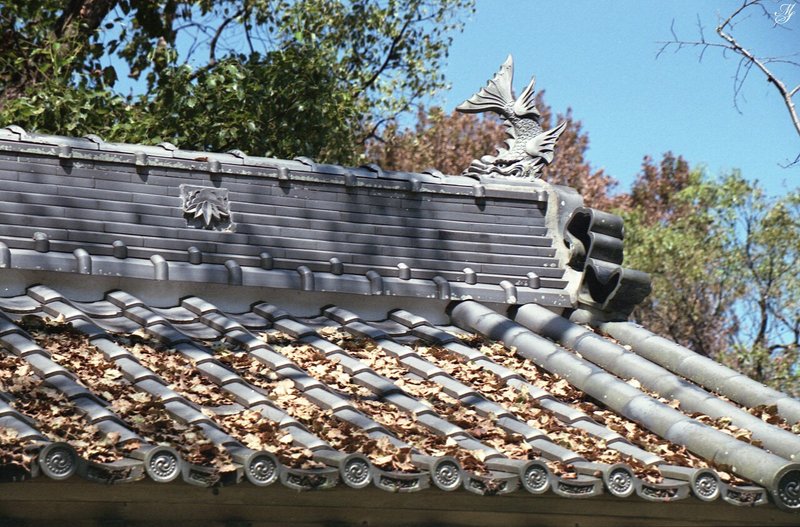

先ず訪れたのは、応永元年に木付頼直氏によって八坂・高山両河口に岬上に突出する城山台地に築造された杵築城跡。

TOP写真の建物は昭和45年10月に市内外の有志の方々の協賛によって建てられた模擬天守で、内部は資料館になっています。

窓口できつき観光まち歩きクーポンを入手し、見学スタートです。

天守内部は撮影OKとの事で、こちらは6Dで少しだけ撮影させて頂く事に。

(以下、デジタルとフィルムの写真を織り交ぜながら書いていきます)

入って直ぐには甲冑が展示されています。

こちらは浅井長政氏の次男・万菊丸氏が着用していたとされる具足との事。

因みに自由に着用して撮影出来る鎧と兜があるので、家族連れはより一層楽しめると思います。

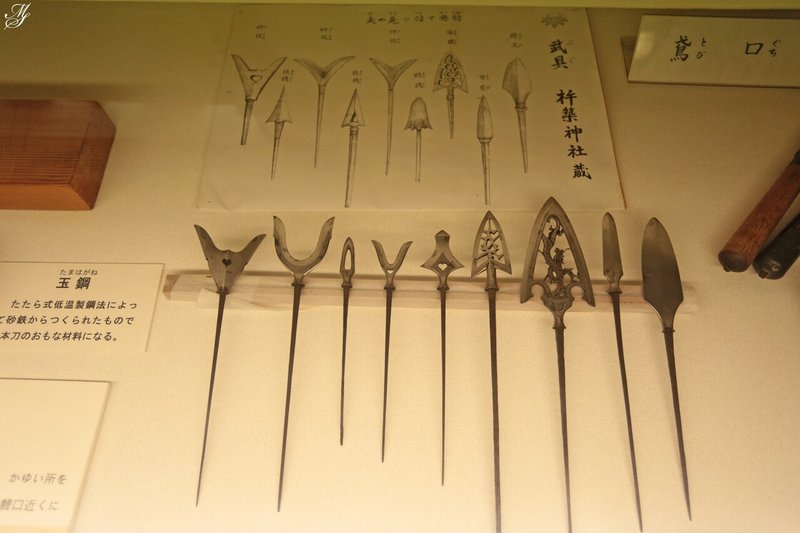

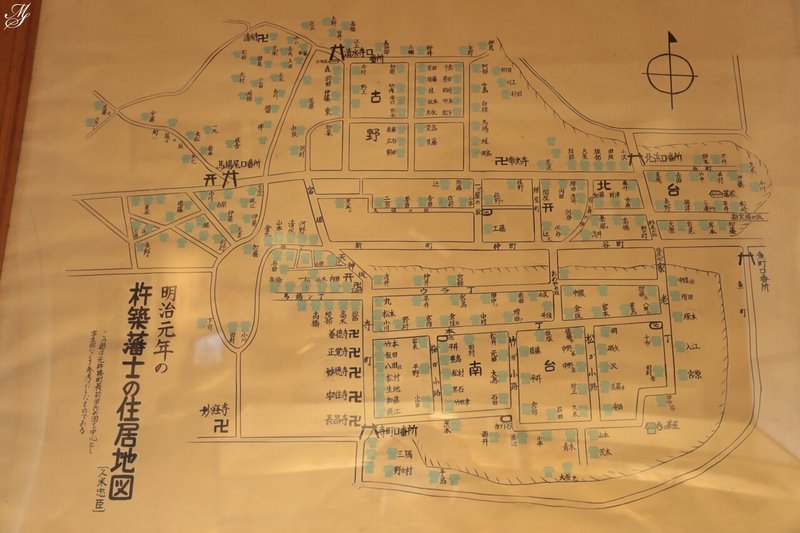

様々な武具、和磁石、明治元年の杵築藩士の住居地図。

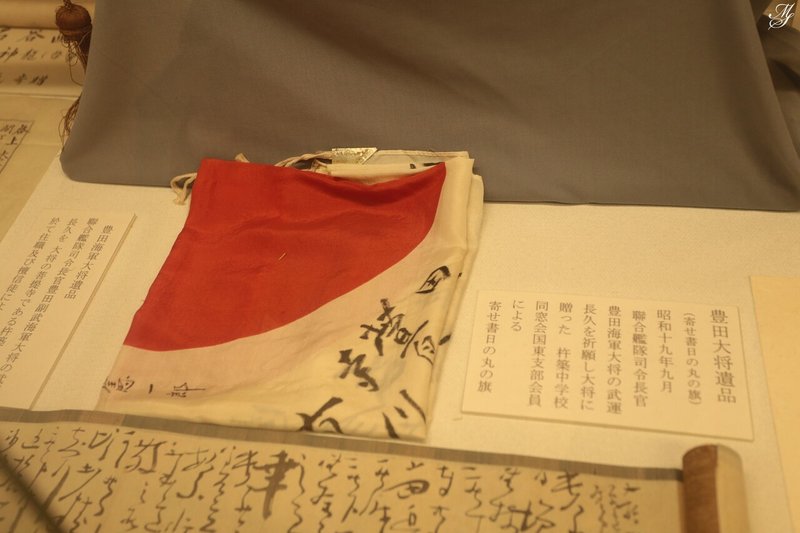

旧日本軍関連の展示もありました。

最上階は展望良好で、杵築の地形がよく分かります。

もう少しゆったりしたい所ではありますが、杵築に到着したのが既にお昼だった為、城下町を散策する為に急ぎ足で町へ向かいます。

はい!こちらです!

一番見たかった酢屋の坂と塩屋の坂!!

日本唯一のサンドイッチ型城下町と呼ばれる所以が最も分かる風景となっております!

美しい!素晴らし過ぎる風景です!!

念願の風景を拝めて既に興奮状態ではありますが、見たい建物が沢山あるので先を急ぎます。

外観だけ拝見した中根邸と、きつき城下町資料館の見学を経て・・・

一松邸へ。

こちらは杵築市の初代名誉市民となった政治家・一松定吉氏の邸宅で、昭和2年9月起工、昭和4年8月に竣工しました。

昭和32年に杵築市に寄贈された後、市庁舎の移転に伴い、現在地に移築されています。

他の見学者がいらっしゃったので邪魔にならないよう、少しだけ撮影。

廊下にさりげなく黒電話が置かれていたり、縁側からは杵築城が望めたり。

丸窓に欄間、仏壇など。美しい組子細工が随所に見られました。

古めかしい塀が印象的な家老丁。

酢屋の坂の入口に店を構える明治33年創業の綾部味噌醸造元さん。

市指定有形文化財となっている建物は18世紀中頃に建てられたとの事。

店内も覗いてみたかったけれど、今回は時間が無くて伺えず・・・

富坂も趣がある。

富坂を登り切った地に建つ、明治4年創業の食堂・柳家さん。

昭和初期に建てられた建物は撮影時は改修中でしたが、昨年12月にキッチン付きのレンタルスペースとしてリニューアルオープンされたとの事。

企業を目指す方に一日単位で貸し出し、不定期で柳家さんもお料理を提供されるそうで、再訪した際は伺ってみたいです。

次の建物を目指して歩いていると、めちゃくちゃ目を惹く建物が・・・

ここは杵築遊廓があった所らしく、こちらの建物は料亭旭楼だったもの。

手前には洋館(後に近藤産婦人科となった建物)がありましたが、訪れるのが一足遅かったですね・・・残念ながら解体されていました。

しかしそのお陰で木造建築物がよく見えます。

この建物が通称『三階』と呼ばれていた妓楼だと思うのだけど、如何であろう。

一見日本的に見えますが、バルコニーだけ洋風と言う不思議な造り。

立派な塀と門。

しかし洋館が解体されてしまったのは惜しいなぁ・・・

全て保存するとなると修繕も管理も相当な費用が必要だから難しい事ではあるけれど。

旭楼から、次のお目当ての建物である佐野家に向かう道中にあった気になる建物たち。

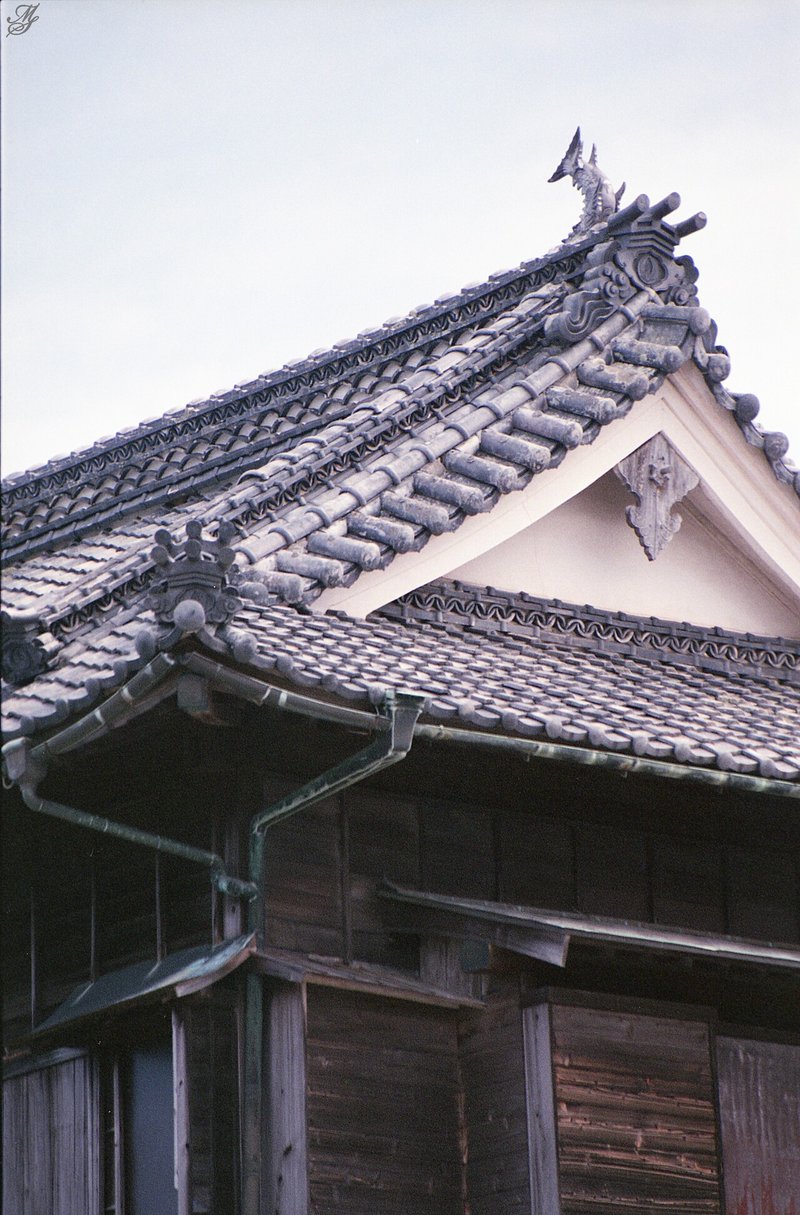

そしてこちらが杵築城下町で最も古い木造建築と言われている佐野家です!

棟札は発見されていませんが、佐野家の歴史が書かれた『達亭記事』の建築時期と、平成26年の保存改修工事で各所から発見された墨書により、天明元年5月14日着手、天明3年8月完成とされています。

佐野家の始祖・徳安氏は慶長8年に伊賀国名張郡(現三重県)で生まれ、元和元年に大坂夏の陣の騒乱を避け、豊後岡藩の藩医だった伯父の佐野卓節氏のもとに身を寄せて医学を学び始めます。

後に杵築の中村へ移った際に「刀圭ノ妙、神ノ如シ」と謳われ、その噂を聞いた杵築藩主・小笠原忠知氏が西町に宅地を与えて佐野氏を藩医として召し抱えて以来約400年、平成元年までこの地で医業を営んでいました。

↑の写真はかつて入院病棟だった建物だそう(内部は非公開)

因みに佐野家14代目・佐野武氏は東京都のがん研有明病院の病院長として、第一線で活躍されています。

三浦梅園氏が名付けた佐野家の家号“洞達亭”の書が飾られた御座敷と、隣の和室。

御座敷の縁側からは庭園も望めます。

歴史を感じさせる薬味箪笥や薬研など、心躍る展示品の数々。

こちらは診察室があった部屋で、以前は明かりを取り入れる為に天窓が設けられており、日中は天窓を開けて診察していたそう。

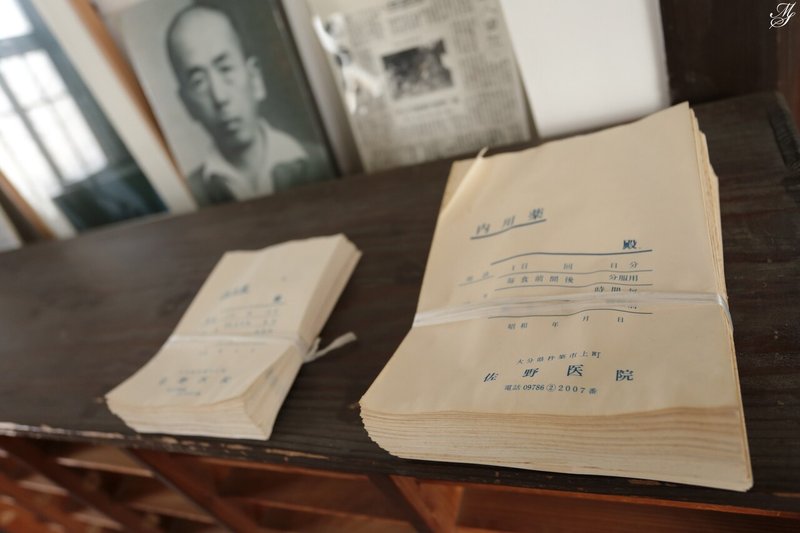

昭和38年のレントゲン機器など当時使われていた医療器具に、薬袋や看板など見応えがありました。

お次は武家屋敷の大原邸。

こちらは回遊式庭園から望む茅葺屋根の邸宅が魅力的です。

建築年代は不明、大原家自体がいつから杵築に住んでいたかも不明との事ですが、立派な長屋門(↑は長屋門の中間部屋ですが、全体像は他の観光客の方が途切れなかったので撮影せず)など階級の高い武士であった事は明らか。

次の間から座敷。

武道に励んでいる姿を御先祖様に見て頂く為に仏間で弓の稽古が出来るようにと設けられた弓天井。

茅葺屋根を燻す為、炊事場ではカマドが焚かれていました。

昔はタライの水で体を拭いていた為、風呂場には置かれているのはタライのみ。

厠には何と畳が・・・!

これは汚さないようにしなさいという、子供への教育の為とされています。

調度品がぎゅっと押し込まれているお部屋にはしれっと刀が置かれていて二度見しました←

大原邸を出て、武家屋敷カフェ・能見邸が気になりつつも既に15時半を過ぎているので断念。

(因みに↑写真の左側は藩校の門)

急ぎ足で磯矢邸へ。

こちらは『居宅考』によると寛政12年の大火の後、“楽寿亭”という杵築藩の菜園の中の一部で藩主の休息所として設けられた御用屋敷で、文政13年に建てられたと考えられています。

後に武家屋敷となり、当主となった次席家老の加藤与五右衛門氏が増改築を繰り返して現在の形になり、大正5年に磯矢氏が買い取った後、平成6年に杵築市に寄贈されました。

侘び寂びを感じられる庭園を望める客間。

書院障子から見える手水鉢がまた風情があります。

建物の歴史を語る上で重要な棟札も展示されています。

楽寿亭が廃止された後に増築された主人の間は、増築前の部分と異なり、天井が高くなっています。

子供部屋から土間。

板の間には井戸さらいが置かれていました。

磯矢邸から勘定場の坂を滑り落ちるように早足で下りて、少し離れた場所にある重光家(重光葵氏の生家)も見学しましたが、時間がギリギリ過ぎて撮影は断念しましたが、ガイドさんからしっかりとお話を伺えたので満足です。

帰りに自宅用にお土産を沢山買って帰りましたが、柳家さんとか武家屋敷カフェとか現地でも美味しい物を頂きたかったので、またゆっくり散策したい。

最後まで読んで頂き、有難うございます。

【撮影機材】

Canon EOS-1V

Canon EOS 6D

Canon EF17-40mm F4L USM

TAMRON 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010)

FUJIFILM SUPERIA PREMIUM 400

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?