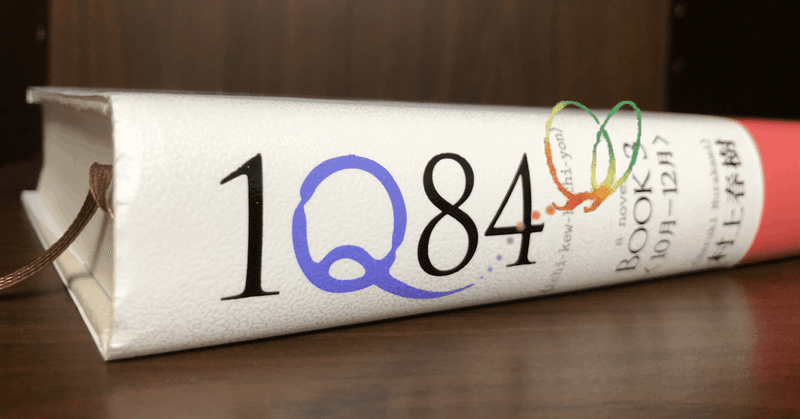

Re:1Q84 BOOK3

1. 序論

Re:1Q84 BOOK3を書くにあたって、前回分をRe:BOOK1,2、今回の文章をRe:BOOK3と呼ぶことにする。

先に私は、1Q84 BOOK1,2をひとつの完結した物語とみなして、Re:BOOK1,2を書いた。

ではBOOK1,2とBOOK3が別の物語なのかというと、そうではない。

1984年と1Q84年が別の世界であったのと同じように、BOOK1,2とBOOK1,2,3が別の物語なのだ。

『1Q84』の文脈に即して言えば、〈BOOK2 終わり〉の時点で誰かが線路のポイントを動かして、1Q84 BOOK1,2の時間性を1Q84 BOOk1,2,3の時間性へと切り替えたのだ。

そのことによって、BOOK2のラストにあった青豆の生と死のたゆたいは消え、その最終的な決定権も読者の手から取り上げられて、私たちは青豆と天吾とともに1Q84 BOOK1,2,3という新たな世界に運び込まれることになった。

では、誰がどんな意思で、どんな目的でポイントを切り替えたのだろう?

1Q84 BOOK1,2という完結した物語のことは忘れて、すなおに1Q84をBOOK1,2,3でひとつの物語として見た場合でも、BOOK1,2とBOOK3とでは明らかに毛色が異なっている。

まず目につくのは章立ての違い(BOOK1,2では青豆の章と天吾の章が交互に展開されていたが、BOOK3ではそこにさらに牛河の章が加わっている)なのだが、その明らかな違いがかすむほどにBOOK3は異質な巻だ。

BOOK1,2はそれだけでひとつの物語とみなしうる重厚さだったが、そこにBOOK3が加わると、途端に物語の重心はBOOK3に移動する。起承転結でいえば、BOOK1,2は「起」にすぎず、BOOK3が「承」「転」「結」のすべてを担っている。

しかし、そう言われて納得する読者は少ないだろう。

それもそのはずで、「承」「転」「結」のほとんどはBOOK3の中には描かれていない。

BOOK3の本当の姿は、いや、1Q84 BOOK1,2,3の本当の姿は、Re:BOOK1,2がそうであったように、BOOK1,2,3を読み終わりその全体を俯瞰してはじめて、そのうえに立ち現われるのだ。

2. つまらなさに願いをこめて

1Q84 BOOK3はつまらない。

Re:BOOK3はこの一文からはじめたいと思う。

1Q84 BOOK3はつまらない。

とは言っても、村上春樹の小説に共通する独特の魅力が、そこになかったというわけではない。

いくつものエピソードやそこで交わされる会話、交わされぬ思いとそれらを紡ぐ文体には、たしかに私たちを強く惹きつけるものがあった。

しかし、それらのきらびやかなパーツが輝かしい全体を形作っていたかというと、私にはそうは思えなかった。

あなたはBOOK3をどのように読んだのだろう。

じつは、久しぶりのムラカミワールドにゆっくり浸ろうと思っていたのに、気がついたら読み終わってしまっていたのではないだろうか?

読書中はずっと、何かに追われているような焦りと今にも何かが起こりそうな期待を感じていて、その焦燥感と予感とに急き立てられるように読み進んでいくんだけど、いつまでたっても何も起こらず、気がついたら木型から押し出されるトコロテンみたいにつるりと読み終えていたのではないだろうか?

私はそのようにしてBOOK3を読み終わった。

終盤で牛河がひどい死に方をする。

それはたしかに私に強い衝撃を与えはしたが、それだけだ。

肝心の青豆と天吾には本当になにも起こらない。二人は何事もなく出会い、階段を上り、別の世界に脱出する。なんの引っかかりもなく、それこそ公園の滑り台を滑り降りるようにとてもスムーズに月の二つある世界を出て行く。

正体不明の焦燥感はいつのまにか消えうせ、クライマックスへの予感は満たされることなく物語は終わる。

正直に言えば、私はそれなりに失望した。

「おかしい」とか「納得できない」とか「気持ち悪い」とかならまだいい。実際、私はBOOK1,2に対して「設定がおかしい」という印象を持ち、それをきっかけにRe:BOOK1,2を書いた。

しかし「つまらない」は致命的だ。

それは興味や思考の対象から外されることを意味する。

以前Re:BOOK1,2を書いた手前、BOOK3についても何か書こうかと思っていたが、その気も一度は失せた。

でも、何かが私の意識の遠い縁を蹴っていた。

なにかおかしくないか?

今まで村上春樹が書いた物語がつまらなかったことがあっただろうか?

いや、ない。

BOOK1,2はつまらない話へと続くような出来だっただろうか?

いや、違った。それは私をふるわせる物語だった。

そのBOOK1,2の続きとして村上春樹が書いたものを、私が読んでつまらないと感じるはずがない。だが、実際につまらないと感じている。

この事態を説明しうる可能性について考えてみよう。

1. 村上春樹の作家としての力量に問題がある。

2. 私の読み方に問題がある。

3. つまらないことに意味がある。

4. つまらないことには理由がある。

1番は私の経験則が否定している。

2番は私が今検討すべき選択肢ではない。それは私以外の誰かが、あるいは未来の私(そんなものがいればの話だが)が検討すればいい。

3番からは問が生まれる。

問.では、つまらないことの意味とは何か?

答えは返ってこない。間違った質問。安達クミならそういうかもしれない。

4番。これはどうだろう?

4番からも問が生まれる。

問.では、つまらなくなった理由とは何か?

「どんな人間にも思考や行動の定型は必ずあるし、定型があればそこに弱点が生まれる」

「定型がなければ人は生きていけない。音楽にとってのテーマと同じだ。しかしそれは同時に人の思考や行動にたがをはめ、自由を制約する。優先順位を組み替え、ある場合には論理性を歪める」

とタマルはいう。

定型あるいはテーマは優先順位を組み替え、ある場合には論理性を歪め、そこに弱点を生むことになる。

4番。

これだ。

BOOK3がつまらないのは、優先順位が組み替えられ、論理性が歪められているからだ。

そこに譲れぬテーマがあり、弱点が生まれているからだ。

では、どのようなときに人はテーマをかかえ、優先順位を組み替えることになるのだろうか?

そこに、願いがあるときに。

先のタマルのセリフは、マンションの一室から動かないことを決めた青豆の態度に言及したものだ。

青豆が天吾を求めたように、青豆が小さなものを守りたいと思ったように、ここにも何かの願いがある。

そのためなら、たとえBOOK3がつまらなくなってもかまわないと思えるほどの強い願いが。

いや、そのためなら必然的にBOOK3はつまらなくなるが、それでもかまわないという強い願いが、ここにある。

小説にとってつまらないという弱点は致命的だ。

その弱点を受け入れてまで優先される願いとはなんだ?

いったい、だれがなにを願ったのだろう?

私の直感はすでにある答えを示している。

それは、あなたが素朴に思い浮かべる答えと同じものだと思う。

でもそれを言葉にする前に、少しだけ回り道をしよう。

三ヶ所ほどの道草にお付き合い願いたい。

もしかしたら、いくらかはソリッドな証拠も集められるかもしれない。

3. 多かれ少なかれいろんなかたちで再生する牛河

寄り道先の一つめは1Q84 BOOK1,2だ。

Re:BOOK1,2にも書いたように、1Q84とはマザ(作者)とドウタ(作者の分身にあたる登場人物)とパシヴァ(知覚する者、読者が感情移入する登場人物)とレシヴァ(受け入れる者、読者)と空気さなぎ(物語)が同一平面上に描かれるという、とてもややこしい世界だった。

青豆と天吾のいる「1Q84年の世界」は小説『1Q84』と同義で、青豆はその世界の中からそこが物語であることを示唆していたし、天吾は自身が物語の登場人物であることを示唆していた。

そこでは、ひとりの人間(例えば天吾)がドウタ(=レシヴァ)でありながらマザであったり、それと同時に別のレシヴァにとってのパシヴァにもなったり、ときにはひとつの物語でもあったりしていて、おかげでありとあらゆるものが多義的な意味合いを帯びている。

ざっくり言ってしまうとBOOK1,2とは、天吾(レシヴァ)とふかえり(パシヴァ)が一緒になって小説『空気さなぎ』を書きなおし、青豆(パシヴァ)と私たち読者(レシヴァ)が一緒になってBOOK2のラストシーンを書きなおす物語だった。

BOOK1,2では重要なキーワードであるレシヴァとパシヴァだけど、BOOK3ではほとんど出てこない。そのかわりに何度も繰り返し使われる言葉がある。

マザとドウタだ。

大きい月と小さい月、青豆と小さなもの、天吾と彼が執筆中の物語(その中に描かれているはずの誰か)、安達クミのマザとドウタの話。それは場所をかえ、姿をかえて繰り返し語られている。

BOOK1,2をレシヴァ(読者)とパシヴァ(登場人物)の物語とするなら、BOOK3はマザ(作者)とドウタ(登場人物)の物語ということになるだろう。

マザとドウタ。

二つめの道草先は、物語の終盤、牛河の死体の口からリトル・ピープルが現れて、空気さなぎを作るところだ。

彼らはごく当たり前の顔をしている。サイズを別にすれば、あなたや私とだいたい同じ顔をしている。

その五本の空中の糸と、一本の牛河の頭髪を、最初のリトル・ピープルが慣れた手でひとつに紡いだ。

「あなた」や「私」とだいたい同じ顔をしたリトル・ピープルが、空中の糸と牛河の頭髪を紡いで作る空気さなぎ……。

この奇妙な空気さなぎになにかデジャブのようなものを感じないだろうか?

どこかで見たことがある、あるいは読んだことがある、というのではない。

空中から取り出された白に近いクリーム色で半透明の糸と、牛河の陰毛のような縮れ毛。

相反する、といいたくなるほどに不釣合いな組み合わせ。

この滑稽さをともなう強い違和感。

私はここを読んだときに、同じようなショックをごく最近どこかで感じたような気がした。

いつだったろう?

ああ、あのときだ。

書店でBOOK3を手に取り、軽い気持ちで表紙をめくって目次を見てしまったあのときだ。

第1章 牛河 意識の遠い縁を蹴るもの

第2章 青豆 ひとりぼっちではあるけれど孤独ではない

第3章 天吾 みんな獣が洋服を着て

第4章 牛河 オッカムの剃刀

第5章 ……

牛河、青豆、天吾、牛河、青豆、天吾、牛河、……牛河!?

私はあのときたしかにこの空気さなぎに対するのと同じ違和感を感じていた。

そして、そこからひとつの仮説が生まれる。

Re:BOOK1,2では、ふかえりの作った空気さなぎとは小説『空気さなぎ』のことだった。

それと同じように、この奇妙な空気さなぎは、BOOK3そのものを指しているのではないだろうか。

1Q84の空中から取り出された糸と牛河の縮れ毛から作られる空気さなぎ。

元来の青豆の章と天吾の章に加えて牛河の章から構成される物語。

しかし、この仮説を採用するには、ひとつだけどうにも引っかかることがある。

この空気さなぎ(BOOK3?)を構成する1Q84と牛河のその割合だ。

牛河まじりの空気さなぎは、五本の空中の糸と一本の牛河の頭髪をくりかえし紡いでいくことで作られていて、その牛河の割合は六分の一にすぎないが、一方、BOOK3内の牛河の章はそのおよそ三分の一にも及んでいる。

なぜ二本の空中の糸と一本の牛河の頭髪じゃないのだろう?

この素朴な疑問に答えるために、少しだけ視野を広げてみよう。

そう、BOOK3から1Q84全体へと。

1Q84はBOOK1の24章とBOOK2の24章、そしてBOOK3の30章(後述するが、故あって最終章は除く)の計78章で構成されている。

そのうち牛河がその特異な(あるいは非日常的な)相貌をしっかりと現しているのは(電話の声だけ登場するBOOK2の第6章と遠い子供のような人影として垣間見えるだけのBOOK3の第17章を除けば)、BOOK3の牛河の章10章に、BOOK2の第2,10章、BOOK3の第20章の3章を加えた計13章だ。

78:13=6:1

これが牛河まじりの空気さなぎが、空中の糸五本と牛河の縮れ毛一本から紡がれている理由かもしれない。

つまり、今ここで作られている空気さなぎとは、1Q84 BOOK1,2,3そのものなのかもしれない。

あるいはそれは合わせ鏡のようにどこまでも反復されていくパラドクスなのかもしれない。この世界の中に私が含まれ、私自身の中にこの世界が含まれている。

この仮説がどこまで正しいかはわからない。

だが、ここは牛河のように、ひとつ高名な「オッカムの剃刀」の法則に従って、なるったけシンプルに仮説を積み上げてみよう。

この空気さなぎが1Q84そのものなのだと仮定してみよう。

BOOK1,2でもその物語の中に、天吾と青豆が1Q84という物語へ導かれた理由が時間軸を無視して描かれていた。それが1Q84世界のルールであるなら、牛河についても同様にどこかに1Q84の中に入っていく契機が描写されているはずで、そんな描写はここをおいて他にない。

さて、もしそうなった場合、この空気さなぎを作る場面は1Q84の終盤の一場面でありながら、1Q84が作られている場面でもある場所、つまり1Q84の中でもありながら、外でもある場所ということになる。

ではこの場所から、月はどのように見えるのだろうか?

天井に近い窓から月の光が青白く差し込んでいた。しかし角度のせいで牛河には月の姿が見えない。だからその数がひとつなのか二つなのか、彼には知るべくもない。

対照的な描写が青豆の章にある。

その時刻、青豆の位置からは二つめの小さな月の姿を目にすることができない。その部分がちょうど建物の陰になっている。しかしそれがそこにいることは、青豆にはわかっている。

今のところ状況は仮説に合致している。

1Q84の中でもあり外でもあるような場所では、月の数は特定できない。

逆に月の数をあえて伏せる描写は、ここが特殊な場所であることを匂わせる。

この仮定のまま、最後の道草としてひとりの人物、安達クミのもとに行こう。

彼女もなかなか奇妙なことを口走る。

「私は再生したんだよ」

「だって一度死んでしまったから」

「冷たい雨が降る夜に」

「こうして再生するために」「多かれ少なかれ」「いろんなかたちで」

「死ぬのは苦しい。天吾くんが予想しているよりずっと苦しいんだよ。そしてどこまでも孤独なんだ。こんなに人は孤独になれるのかと感心してしまうくらい孤独なんだ。それは覚えておいた方がいい。でもね天吾くん、結局のところ、いったん死なないことには再生もない」

「しかし人は生きながら死に迫ることがある」

「私が覚えているのは死んだときのことだけ。誰かが私の首を絞めていた。私の知らない見たこともない男」

話を進める前に、私は安達クミの勘違いをいくつか訂正しておかなければならない。

まずは「冷たい雨が降る夜に」。

たしかに君が死んだのは寒い夜だったし、そのとき君の衣服の一部は冷たい液体で濡れていたかもしれない。でも雨は降っていなかった。もし君が雨音を記憶しているというのであれば、それはたぶんビニール袋のこすれる音だ。

次は「私が覚えているのは死んだときのことだけ、誰かが私の首を絞めていた」

たしかに君は死ぬ直前に首を絞められていたし、死因は窒息死だったかもしれない。それはとても苦しい死に方だったと思うけど、首を絞められて死んだわけではない。

また、君が覚えているのは、死んだときのことではなく、死んだすぐ後のことだろう。その誰かは両手の指で押して顔の筋肉をほぐし、顎の関節を調整し、その顔を少しでも見やすいものに変えようとしていたのだ。その誰かがどうしても閉じることのできなかった瞳から見れば、たしかに首を絞めているように見えたかもしれないけれど。

さて、安達クミは、誰が再生した姿なのだろうか?

生きながら死に迫るはめになったり、

自分がこうしてまだ生きて呼吸をしていることを、牛河は不思議に思った。あれは死ではなかったのだ。ぎりぎりのところまで死に近接してはいたが、死そのものではなかった。

天吾くんが想像しているよりもずっと苦しい上に、感心するくらい孤独な死に方をしたりしたのは誰だったか?

私の言いたい答えはわかっていると思うけど、あなたはどうも納得がいかないようなので(あるいは正常な理性が答えを拒絶しているのかもしれない)、天吾くんにダメ押しをしてもらうことにしよう。

彼女【安達クミ】の言葉遣いの変化が天吾には少し気になった。看護婦の制服を着ているときには言葉遣いはむしろ丁寧だ。ところが私服になると、アルコールが入ったせいもあるのだろうが、急にざっくばらんな口調になる。そのくだけた口調は天吾に誰かを思い出させた。誰かが同じようなしゃべり方をした。比較的最近会った誰かだ。

「もっと楽な服に着替えてくるから、ちっと待っててね。すぐに終わるから」

安達クミは天吾の膝を軽く二度叩いた。「大丈夫、ちっと時間がかかるだけ」

天吾くんが比較的最近会った、安達クミと同じようなしゃべり方の、くだけた口調が気になる人物とは誰だろう?

「ご休憩のところに、アポも入れずにお邪魔して、いや、まことに申し訳ありませんでした」と牛河は天吾に詫びた。言葉づかいは一応丁寧だが、口調には妙にくだけた響きがあった。天吾はその響きがもうひとつ気にいらなかった。

「もちろん微積分の論理なんてこれっぽっちもわかりゃしませんが、でもお話を聞いているだけで、そんなに面白いものなら、今からでもちっと数学を勉強してみようかという気持ちになりました」

「ですからもうちっとこらえて待ってくださいな。遠からず良いニュースをお届けできるはずです」

ついでに、あまり気が進まないが、これも引用しておこう。

扁平でいびつな頭のまわりにしがみつくように残った太い真っ黒な縮れ毛は、必要以上に伸びすぎて、とりとめなく耳にかかっていた。その頭髪のありようはおそらく、百人のうち九十八人に陰毛を連想させたはずだ。あとの二人がいったい何を連想するのか、天吾のあずかり知るところではない。

天吾は太腿の上に彼女の陰毛を感じることができた。豊かな濃い陰毛だ。彼女の陰毛は彼女の思考の一部みたいだった。

あきらめはついただろうか?

私は、せめてこう思うことにした。

あの百人のうち九十八人に陰毛を連想させる頭の一部が、ちゃんと(思考の一部を連想させる)陰毛として生まれ変われたようでよかったな、と。

ちなみに、百人のうちのあとの二人というのは、おそらく私とあなたのことで、私たちは今後牛河の頭髪から安達クミを連想するはめになったわけだ。牛河に関わると本当にろくなことがない。

牛河はタマルによって殺されて(あるいは説得されて)、その縮れ毛と魂の一部は空気さなぎ(仮説によれば1Q84)に編みこまれて、物語は振り出しへと戻る。

死んだ牛河は多かれ少なかれいろんな形で再生される。

多かれ、牛河そのものとして、振り出しのままに再生される。

少なかれ、安達クミとして、死の前後の記憶と正しい陰毛の持ち主として再生される。

そして、その安達クミが空気さなぎについて語っている。

「うん。私にはマザが見える。空気さなぎは中から外側をある程度見ることができるの。外側からは見えないんだけどね。そういう仕組みになっているらしいんだ。でも、マザの顔つきまではわからない。輪郭がぼんやりと見えるだけ」

仮説は補強されて生きている。

ならば、安達クミを含む空気さなぎとは、1Q84のことであるはずだ。

そして、安達クミはこの空気さなぎの外側をある程度見ることができるのだと言う。そういう仕組みになっているのだと言う。

本当だろうか?

ちっと見てみよう。

牛河は彼らに名刺を差し出し(天吾に渡したのと同じ名刺だ)、――

しかし彼は間違いなく、母親が腹を痛めて産んだ子供だった(陣痛がことのほかきつかったことを母親は記憶している)。

やむを得ず出すことがあっても、なるべく目立たないように扱った(もちろんそれは無駄な試みだったが)。

その性格からして、おそらく今夜遠出をすることはあるまい(もしそのとき天吾を尾行していれば、彼が小松に会うために四谷のバーに向かったことを牛河は知るわけだが)。

天吾は『空気さなぎ』のゴーストライターとして、おそらく(いや、疑いの余地なく)彼らのブラックリストに載っているはずだ。

彼は火曜日の未明に謎の男(タマルだ)からの電話を受け、――

リトル・ピープルがいくら熱心に休みなく働いたところで(彼らは実際に休まなかった)、――

etc.

地の文章とは区別されて、いたるところに挿入されている括弧の群れ。

そこでは、ときには登場人物の知らない情報があり、ときには登場人物とは別の思考・関心が垣間見えている。

いくつもの小さな隙間たち。

さらに大きめの穴もいくつか見える。

青豆がそのとき一瞬目にしたのは、もちろん子供なんかではなく牛河その人だった。【中略】ここでいくつかの「もし」が我々の頭に浮かぶ。もしタマルが話をもう少し短く切り上げていたなら、もし青豆がそのあと考え事をしながらココアをつくっていなかったら、彼女は滑り台の上から空を見上げる天吾の姿を目にしたはずだ。【中略】そして牛河にしては珍しいことだが。公園を立ち去るとき、彼の頭はとりとめもなく混乱し、順序立ててものを考えることができなくなっていた。

もし仮にそこに誰かが居合わせていたなら、牛河の口が突然もぞもぞと動き出したのを目にして、肝を潰したに違いない。それは常識では考えられない恐ろしい出来事だった。

彼らはごく当たり前の顔をしている。サイズを別にすれば、あなたや私とだいたい同じ顔をしている。

思いのほか、よく見える。たしかにそういう仕組みになっているようだ。

もうあなたにも見えているだろう。

1Q84に空いた( )状の隙間から垣間見えているのは誰か。

不自然に挿入された外部視点の文章中で「我々」「私」と語りうるのは誰か。

空気さなぎつまり1Q84という物語の外側にぼんやりと輪郭が見えているマザとは誰のことか。

4. ハルキワールドvs村上春樹

どうやらRe:BOOK1,2で、私はひとつ重大な見落としをしていたらしい。

Re:BOOK1,2のそもそもの始まりは、リーダーの言葉だった。

BOOK3の中でも青豆がそのセリフを思い出している。

そして青豆は「さきがけ」のリーダーが最後に口にした言葉を覚えている。彼は言った。「君は重い試練をくぐり抜けなくてはならない。それをくぐり抜けたとき、ものごとのあるべき姿を目にするはずだ」

彼は何かを知っていた。とても大事なことを。そしてそれを曖昧な言葉で多義的に私に伝えようとしたのだ。

多義的に。

まさにその通りだ。

青豆はそれを自身への言葉として受け止め、”その試練とは私が実際に死の瀬戸際にまで自らを運ぶことだったのかもしれない”(BOOK3 p268)」と振り返っている。

私は、それを青豆のレシヴァである読者に向けられた言葉ととらえてRe:BOOK1,2を書いたし、あなたも同じくレシヴァとしてリーダーの言葉を受け止めてRe:BOOK1,2を読んだ。

だが、もうひとり、青豆とも私たちとも違う立場でこの言葉を受けとれる人物がいることを、私は見落としていた。

もっとも多義的な立場でこの言葉を受けとった人物。

このセリフを記した本人であり、青豆のマザでもありながら、青豆のレシヴァとなってこの言葉を受けとった人物がここにいる。

BOOK3はマザとドウタの物語だ。

そして、そのBOOK3の外側にはマザの輪郭がぼんやりとではあるけれど、確かに見えている。

マザとは誰か?

ドウタとは誰か?

いったい誰がなにを願ったのか?

答えは最初からわかりきっていた。BOOK3に何か願いがこめられているというのなら、そんなことができる人間ははじめから一人しかいない。

BOOK3をめくるまでもなく表紙にちゃんと書いてある。

村上春樹、そのひとだ。

BOOK3は、マザである村上春樹が、ドウタである青豆と天吾の願いをかなえるために書いた物語だ。

言葉にしてしまえばそれまでだが、その内実はそんな簡単なことではない。なんといっても、そこで試みられている解決方法はおおむね不可能なものなのだから。

「君は重い試練をくぐり抜けなくてはならない。それをくぐり抜けたとき、ものごとのあるべき姿を目にするはずだ」

私はこの言葉を自分のものとして受け取り、

「天吾くんは、私が彼のために死んでいったことを、何かのかたちで知ることになるのでしょうか。それとも何も知らないままに終わるのでしょうか?」

天吾が生き、自分が死ぬであろう選択肢を選んだときに青豆が問うた願い、この願いがかなうことを望んでRe:BOOK1,2を書いた。

受け取った言葉は同じだが、村上春樹がかなうことを望んだ願いはさらに困難なものだ。

「もっとも歓迎すべき解決方法は、君たちがどこかで出会い、手に手を取ってこの世界を出ていくことだ」と男は質問に答えずに言った。「しかしそれは簡単なことではない」

「簡単なことではない」と青豆は無意識に相手の言葉を繰り返した。

「残念ながら、ごく控えめに表現して、簡単なことではない。率直に言えばおおむね不可能なことだ。君たちが相手にしているのは、それをどのような名前で呼ぼうと、痛烈な力だ」

彼がBOOK3を書くことによって(つまりBOOK1,2の時間性をBOOK1,2,3の時間性へと切り替えることによって)かなえようとした願いはおそらくこれだ。

もっとも歓迎すべき解決方法。

しかしそれはリーダーの言うとおり、率直に言って不可能なことのはずだ。

1Q84という物語の中で1Q84とは別の物語に行く物語?

言葉にする端から矛盾が生まれていく。

そう、BOOK3は、本来ありえないはずの物語なのだ。でも、私の前に、あなたの前にそれはある。

どういうことだろう?

結局BOOK3ではふたりの願いをかなえようとする試みがなされただけで、その願いは達成されなかったのだろうか?

BOOK3のラストに描かれていたものは、かりそめの達成に過ぎないのだろうか? あるいは偽りの達成にすぎないのだろうか?

いや、ちがう。

おそろしいことに、二人の願いをかなえるための条件は十全に揃えられている。

不可能だと言われたにも関わらず。

どうやって不可能が可能になったのか?

決まっている。そこに本物の血が流されることによって、だ。

これはひとりの作家の孤独な戦いの物語である。

自ら作り上げた1Q84という物語、そのシステム、その世界と、村上春樹自身との戦いの物語だ。

さらに風呂敷を広げるなら、これはハルキワールドと呼ばれるものと、村上春樹自身との戦いの物語だ。

その世界で二人が幸せに結ばれることなどありえない。

そんなハッピーエンドなど今までもなかったし、これからもない。

だから、青豆と天吾の願いをかなえるために、彼はこの道を選ぶしかなかった。

自らの物語を破壊する、このいばらの道を。

そこでは本物の血が流れただろう。本物の痛みがあっただろう。

今ならBOOK3の出版がこんなにも早かった理由がわかるような気がする。

そこにあった痛みは長い時間ひとりで耐えることができるようなものではなかったのだ。

私はこの孤独な戦いの証人になりたいと思う。

そしてあわよくば、このRe:BOOK3をもって、幾人かのあらたな証人がここに加わることを願いたい。

この戦いはBOOK3の中に描かれるものではない。

BOOK3を書くことそれ自体が戦いであり、挑戦なのだ。

BOOK3を読んでいる間中、ずっとそこに何かが起きそうだという予感があった。予感は当たっていたのだ。だが気づけないのも当然だろう。

クライマックスはBOOK3の中にあるのではなく、その存在がすでにクライマックスなのだから。

さあ、あなたにお見せしよう。

村上春樹の戦いの跡を。

BOOK3に残る鋭い爪あとを。

そしてその本当の姿を。

5. NHKの集金人の最後の仕事

戦いの跡を伝えるのに、多くの言葉はいらない。

1Q84という物語は、村上春樹自身が作り上げた緊密で暴力的で、後戻りのできないシステムであり、そこには破ることのできない物語内ロジックがすでに厳密に敷かれている。

物語はそれ自体の生命と目的を帯びて、ほとんど自動的に前に進み続けていた。

そのうえ、彼は天吾と青豆の願いをかなえるために1Q84の世界を突き崩さなければならないが、それと同時に、ふたりの物語を本物とするために、1Q84 BOOK1,2,3をひとつの完結した物語として読者の手元に送り届けなければならない。

だから彼のとりうる手段はそう多くはない。

そのひとつが猫の町、千倉の町だ。

『猫の町』とはBOOK2の中で描かれた物語内物語で、千倉の町はその猫の町と同義の場所として1Q84内に描かれていた。

では猫の町とはどういう場所なのか。

再び小説『猫の町』の言葉を引こう。

ここは猫の町なんかじゃないんだ、と彼はようやく悟った。そこは彼が失われるべき場所だった。そこは彼自身のために用意された、この世ではない場所だった。

つまり千倉の町は、何かが失われるべき場所なのだ。そして天吾のために用意された、この物語の世界ではない場所だ。

では、そこでいったい何が失われたのだろう?

Re:BOOK1,2では、この問いかけに対する答えは「天吾の1Q84の文脈に沿った出生」だった。

この猫の町を訪れることで、天吾は自分の1Q84の文脈に沿った出生を失い、「1Q84の物語から独立した登場人物」というきわめて特殊な立場に立つことになった。

ではBOOK3では、そこでいったい何が失われているのだろう?

天吾は窓際に立って外の風景を眺めた。芝生の庭の向こうには松の防風林が黒々と横たわり、その奥から波の音が聞こえた。太平洋の荒い波だ。多くの魂が集まって、銘々の物語を囁きあっているような、太く暗い響きがそこにはあった。その集まりは更に多くの魂の参加を求めているようだった。彼らは更に多くの語られるべき物語を求めているのだ。

答えはあなたがBOOK3を読みながら見てきたとおりだ。

そこで失われているのは、多くの語られるべき物語だ。

BOOK3では猫の町によって、1Q84という物語そのものが侵食され、損なわれているのだ。

天吾が猫の町に留まることによって、天吾の章の多くが猫の町の物語に侵食されていく。猫の町の侵食している章は天吾の10章のうち6章にも渡り、そこでBOOK3に描写されている10月―12月のほとんど全ての時間が浪費されている。天吾が純粋な1Q84世界で丸一日を過ごした日数は、ふかえりの手紙を受けとって小松と会った日、そのたった一日だけだ。

次にNHKの集金人、あるいは天吾の父親。

少し話が逸れるようだが、私はドウタについて説明する際に「作者の分身にあたる登場人物」という表現を使い、「主人公」という言葉を避けてきた。理由は単純なもので、必ずしも主人公だけがドウタだとは限らないからだ。

極論すれば、物語の登場人物全員が程度の差こそあれ、皆それぞれに作者のドウタだと言うこともできる。

BOOK3でいえば、青豆、天吾、牛河だけでなく、ふかえりも小松もタマルも老婦人も安達クミも穏田も皆、村上春樹のドウタだと言える。

もしここであえて、BOOK3に描かれる多彩な登場人物の中からひとり、BOOK3の主人公的ドウタを選ぶとしたら誰になるだろう?

作者の意思をもっとも濃く受け継いだ登場人物、マザともっとも密接につながっているドウタを主人公と呼ぶとしたら、それは誰だろう?

私は、NHKの集金人だと思う。

彼が何をしようとしているのか、いったい何がしたいのかは、すなおにBOOK3を読んだだけではまったくわからない。

BOOK3の前半では天吾の部屋と青豆の部屋を訪れ、敵意に満ちた言葉を残して去っていくから、さきがけかあるいはリトル・ピープルの刺客のようにも思えたが、NHKの集金人が牛河のもとを訪ねる場面にいたって、その可能性も消え去ってしまう。

精神を病んだ人物かもしれない。でもそれにしても男の口にする言葉には不思議なリアリティがあった。

それはおそろしく病的な仮説だった。しかしほかにどのように、この奇妙な事態に説明をつければいいのだろう。牛河には検討がつかない。

青豆の視点から見ても、牛河の視点から見ても、NHKの集金人の行動に合理的な意味を見出すことはできないし、読者の視点でもそこに筋の通った理屈を見出すことは難しい。

「あなたの人生がどんなものだったか、そこにどんな喜びがありどんな悲しみがあったのか、よくは知らない。しかしもしそこに満たされないものがあったとしても、あなたは他人の家の戸口にそれを求めるべきじゃない」

天吾にもそれははた迷惑な自己充足のようなものとしか思えない。

では、逆から考えてみよう。

彼が代価を要求する三人、青豆と天吾と牛河の共通点はなにか?

これも見たままが答えだ。

三人とも各々の章の主人公、ということだ。

青豆も天吾も牛河も、それぞれの物語をBOOK3の章として与えられている。

その三人に向かって、NHKの集金人は代価を支払うよう求めている。

そう、与えられた物語の、その代価を払えと彼は言っているのだ。

思い出してみよう。

BOOK3は村上春樹と彼の作り上げた物語との戦いだといった。

そして、彼に与えられた数少ない武器のひとつが「猫の町」だ。

天吾の父親、NHKの集金人はその猫の町の住人で、そこから1Q84の物語に侵入を果たし、物語を与えられた者たちに対して、代価を要求している。

その結果、何が起きているだろう?

親指の疼きが教えるところ

よこしまなものがこちらにやってくる

ノックがあれば誰であれ、錠前よ開け

「だからややこしいことは抜きでドアを開けてくださいな」

「高井さん、ひとつ気持ちよくこのドアを開けてくれませんか」

「ですから、ドアを開けていただけませんか」

NHKの集金人がドアをノックし、開けてくれるように要求しているそのときにはすでに、巧妙な音韻に誘われるように錠前は開かれていて、彼は1Q84の物語の中に侵入を果たしている。

「高井さん、わたくしNHKの受信料をいただきに参りました」

「こちらはみなさまのエネーチケーです。受信料をいただきにうかがいました」

「人は受け取ったものの代価を支払わなくてはなりません」

「神津さん、わたくしはNHKのものです。月々の受信料をいただきにあがりました」

そして、彼がドアをノックすればした分だけ、演説をぶてばぶった分だけ、それは1Q84の中に描写され、それまでの文脈は断ち切られ、物語はその部分を削られ、穴を穿たれたように損なわれていく。

NHKの集金人が何かを求めているとき、彼はすでにそれを手中に収めているのだ。

彼がドアの開錠を要求しているときには、彼はすでに物語の中に侵入を果たしているし、彼が代価を求めているときには、その代価を請求する行為それ自体によって、物語はすでに代価として回収され、損なわれてしまっている。

つまり、NHKの集金人は『猫の町』から『1Q84』に放たれた刺客として、『猫の町』の届かない青豆の章と牛河の章に赴き、そこで代価を回収する形で、文脈を損ない、物語に穴を穿っているのだ。

NHKの集金人。

彼の身体は猫の町にあって、そこに天吾が留まる理由となり、

彼の魂は1Q84に侵入して青豆と牛河の章を損壊し、

そして彼の死は、牛河の死に先立って、天吾を1Q84から引き離す。

天吾が危険な1Q84の世界で丸一日を過ごし、青豆が牛河を尾行してその潜伏先のアパートで「川奈」の名前を見つけ、牛河がついにずっと探し求めていた青豆の姿をそのカメラに収めたあの夜に、クライマックスへ向けて動き出した列車の非常停止装置を渾身の力を込めて引くみたいに、彼は最後の力を振り絞って病室のベルを鳴らす。

その結果、同じアパートに住んでいるにも関わらず、タマルと牛河のエピソードに天吾が関与する可能性はゼロになり、物語は青豆、天吾、牛河の三つの章の主人公を巻き込みながらドラマチックなクライマックスへと展開する最後の機会を失ってしまう。

損なわれゆく1Q84の中心には、常にNHKの集金人がいる。

しかし彼がどのような思いで1Q84という物語を損なっているのかは、誰にもわからない。

牛河にも、青豆にも、天吾にも、そして読者にさえそれは伝わらない。

それは決して1Q84に描写されることのない思いだ。

なぜなら、もしその描写がなされてしまったら、それは1Q84という物語を補強する方向に作用してしまうだろうから。

それは彼の望むところではなく、そして彼のマザの望むところでもない。

それは誰にも理解される見込みのない、決して報われることのない、どこまでも孤独な作業だ。

しかし、彼は文字通りその命を賭してそれを完遂する。

天吾と青豆のために。

彼のいちばん上手にできる方法を用いて。

天吾の章を猫の町が深く侵食し、さらにその猫の町からの刺客としてNHKの集金人が青豆と牛河のそれぞれの章を訪れ、分断し、代価を回収し、損なわせる。

さらに村上春樹自身によっても、物語の随所に不要な括弧や外部視点の文章が挿入され、そこにいくつもの小さな穴が穿たれて、外側がある程度見えるまで物語は損なわれていく。

空気さなぎは次第にほつれていく。物語のルールが緩みはじめている。

一方で、天吾と青豆は1Q84の持つ暴力性からとてもしっかりと守られている。

天吾は猫の町で、青豆はタマルの用意したマンションの一室で、繭にくるまれる幼虫のように、あるいは子宮に収まる胎児のようにとてもしっかりと守られている。

二人はそれぞれの場所で昨日を丁寧になぞるような日々を送っていく。

物語を読む私たちにとっては退屈ともいえる状況だけど、”しかし時には単なる反復が少なからぬ意味を持つこともある。”(BOOK3 p60)

反復が彼らを頑なに守っている。

とはいえ青豆も天吾も1Q84という物語の住人であることに変わりはない。

物語の崩壊は、大地の揺れが私たちの日常を激しく脅かすのと同じように、あるいはそれ以上に彼らを脅かすことになる。

なんといってもここは猫の町だ。彼はいつか列車に乗って、もとの世界に戻らなくてはならない。

それでもシェイクスピアの踏む巧妙な音韻にはいかにも不吉な響きがあった。

何か不吉なものがこちらにやってくるのが、親指のうずきでわかる。

天吾は猫の町やそこに属するものに、不吉な予感を覚えずにはいられないし、青豆も不吉な夢として、自分の属する世界に奇妙な穴が開いていることを知る。

たとえば第8章の夢。

雷鳴の鳴っている夜に、暗い部屋の中を何かが徘徊している。青豆は怯える。その何かはドアでも窓でもないところから部屋を出て行く。明かりをつけて部屋を調べると、壁にかたちを変えて動き回る穴が開いている。

あるいはこっちのほうがわかりやすいかもしれない。

第17章、先に引用した「我々」という言葉を含む作者・読者視点の数段落にわたる文章が挿入された次のページで青豆は夢を見ている。

柳屋敷の温室でお腹の大きくなった青豆が厚く守られている夢だ。守られているはずなのに青豆は不安を感じて拳銃をさぐる。でも拳銃はどこにも見当たらない。そのとき誰かが温室のドアを開け、不吉な冷気を含んだ風が吹く。彼女がその人影を見ようとしたところで夢は終わる。目覚めたとき、彼女は冷たい嫌な汗をかいている。

夢がもう少し長かったなら、青豆は自分の章に勝手に侵入してくるマザの顔を見ることができたのかもしれない。

物語の損壊が試みられるその一方で、物語はそれ自体の生命と目的を帯びて、ほとんど自動的に前に進み続けていく。

1Q84の物語内ロジックにしたがって、さきがけは新たなドウタとして青豆の小さなものを必死に捜し求めているし、戎野先生は天吾くんがふかえり(ドウタ)と交わることで、深田保と同様に〈声を聴くもの〉になったのではないかと考えて、天吾にさぐりを入れている。

だけど、BOOK2で天吾は猫の町を訪れ、さらにふかえりと交わることで物語から独立した登場人物という特殊なポジションについたのだった。そして彼はBOOK3でもやはり物語内に描写されることのない自分の物語を書き続けていく。

BOOK2の終盤で青豆を死へといざなっていた「ゴムの木と金魚の物語」の空気さなぎも、気がつけば散り散りにほどけて糸となり、さらに溶けて元の空気へと還っていって、

青豆は拳銃のスライドを引いて弾丸をチェンバーから出し、安全装置をかけてテーブルに戻す。目を閉じると、その暗闇の中で仄かな明かりを放つ微小な何かが刻一刻と消えて行くのがわかる。ごく細かい、光の塵のようなものだ。でもそれがいったい何なのか、彼女にはわからない。

その後に残る空白を埋めるように青豆の中にはいつの間にか「小さなもの」が宿っている。その小さなものも天吾の書く物語と同様、それが何なのか、その内容が1Q84内に描かれることはなく、1Q84内に描かれないことによって1Q84の物語から青豆を独立させる力を発揮している。

心から一歩も外に出ないものごとは、この世界にはない。心から外に出ないものごとは、そこに別の世界を作り上げていく。

元々あった、マザ、ドウタ、レシヴァ、パシヴァ、空気さなぎが同一平面上に描かれるというややこしい物語ルールに加えて、天吾と青豆は自分たちだけの物語を持つことで物語内部から外への圧力を働かせるし、物語外部からは物語をなんとか崩壊させようと様々な試みがなされている。

まさにカオスだ。

これでは確かに、変数が多すぎる。元神童がさじを投げたとしても責めることはできない。

そんな中にあって、牛河はその容貌に似合わずとてもいい子にしている。

牛河の章だけはちゃんと物語らしいストーリーを持って1Q84の物語を前に進めていく。

私たちも次第に彼に感情移入していくようになる。

彼の物語はたしかに私たちをひきつける力を持っている。

1Q84風に言えば、私たちは牛河(ドウタ=パシヴァ)のレシヴァとなる。

小説『空気さなぎ』では緑色で豆のような形をしていた二つめの月も、1Q84では「苔色でいびつな形」としか描写されず、それはまるでBOOK3の牛河の姿を模しているかのように見える。

自分の舌を眺めるのは久しぶりだった。そこには苔のようなものが厚く生えていた。本物の苔と同じようにそれは淡い緑色を帯びていた。【中略】このままいけば俺はそのうち苔人間になってしまうかもしれない。

私たちに彼のレシヴァたることを求めているのかもしれない。

牛河もやはり二つめの月の存在に気づくけど、その容貌のわりには素直な登場人物なので、まさかそこが物語の中かもしれないなどとは疑いもしない。彼は与えられた設定をできるだけそのまま受け入れようとしてくれるし、実際的であろうとしてくれる。

ところが、順調に進んでいくかに見えた牛河の章も、やがて行き詰まりを見せる。

彼も青豆や天吾と同じように一ヶ所に引きこもるようになり、ふかえりが牛河の中に空白を作り、さらにNHKの集金人が現れて牛河の章をも損ない、そこに不穏な空気が漂いはじめる。

ようやく天吾を尾行できたものの、二つめの月に気を取られたわずかな隙をつかれて、逆に青豆に尾行を許してしまい、その結果タマルに殺されてしまう。

失われて、かわいそうな牛河。

牛河の死は私たちに強いショックを与える。その容貌はともかく、ひとりのパシヴァの消失は、まるで牛河が私たちの中から何かを持っていってしまったかのように、レシヴァの中に空白を作る。

その一方で、物語は唯一の推進力であった牛河を失い、また先述したようにNHKの集金人のせいで、青豆、牛河、天吾を巻き込んだクライマックスへと展開する最後のチャンスも失ってしまう。

そして、失われつつある物語は再びあの場面へと近づいていく。

6. リトル・ピープルの住処と小松の罪悪感

Re:BOOK3が最後の章へと入る前に、私のちょっとした試みに付き合ってほしい。

うまくいけば、彼らをあぶりだすことができるかもしれない。

このRe:BOOK3を書くために1Q84 BOOK3を読みなおしていて、そういう手ごたえみたいなものを感じた。

これならうまくいくかもしれない。

BOOK3を読みなおしていて、引っかかる文章がいくつかあった。

たとえば小説『空気さなぎ』について小松と天吾が見解を述べあっている場面だ。

「〈声を聴くもの〉はドウタの仲介を必要としているのでしょう」と天吾は言った。「ドウタを介して彼は初めて声を聴くことができる。あるいはその声を地上の言葉に翻訳できる。声の発するメッセージに正しい形を与えるには、その両方が揃っていなくてはならない。ふかえりの言葉を借りれば、レシヴァとパシヴァです。そのためにはまず空気さなぎをこしらえる作業が必要になります。空気さなぎという装置を通してはじめてドウタを生み出せるからです。そしてドウタを作り出すには正しいマザが必要とされる」

この場面では、小松が引き出すかたちで、小説『空気さなぎ』そして彼らの属する1Q84世界についての天吾の見解がわかりやすくまとめられていく。

いや、具体的にどこかが間違っているというのではない。

ただ、きれいにまとまりすぎているのだ。

そこに強い違和感がある。

これではまるで、できそこないのSF小説のトンデモ設定ではないか。

私が読んだ1Q84はそんな話ではなかったはずだ。

ここでは、すべてが一枚の紙に描かれる平坦な関係図のように説明されていて、1Q84が有しているはずの多義性と、その多義性から生まれる重層的な構造が決定的に欠落しているのだ。

物語の中の登場人物が、その一義的な立場から言葉にしてしまうと、とたんに消えてしまうものがある。

「意味が説明できないということではない。しかし言葉で説明されたとたんに失われてしまう意味がある」

とリーダーは言う。

多義性。

その多義性があったからこそ、Re:1Q84では私やあなたがレシヴァとなって、その物語に加わることができたというのに。

その多義性があるからこそ、私たちはBOOK3のそのまゆの向こうにマザの姿を、村上春樹の輪郭を見ることができたというのに。

まるで、Re:1Q84のような読み方を不可能にするかのような、1Q84の持つその特殊な力を無力化しようとするかのような、この場面はいったいなんだ?

さらに、たとえば牛河が天涯孤独の身となった天吾のことを考えている場面。

母親は彼が二歳になる前に長野県の温泉で絞殺された。殺した男はとうとう捕まらなかった。彼女は夫を捨て、赤ん坊の天吾をつれてその若い男と逐電していた。

BOOK2で天吾に語ることを拒絶された母親の真相が、どういうわけだかここで語られる。牛河と読者だけが見ているこの場所で。

その結果何が起きる?

そう、天吾の発作のイメージが、まるで物語内で説明できるかのようになるのだ。

天吾の年齢も、状況もぴったりだ。

これがBOOK2 第10章の猫の町から戻ったばかりのあの場面で牛河の口から天吾に伝わっていたなら、天吾は再び父親の呪縛にとらわれ、一般的な登場人物の立ち位置に戻っていたかもしれない。

いや、たとえあのとき天吾に伝わらなかったとしても、今私たちに伝わることで、やはりRe:1Q84のような読み方は不可能になり、結局、そこにあった重層的な構造は崩れ落ちて、天吾は一般的な登場人物に戻ってしまうのではないだろうか?

なぜ今これがここに描写される?

私がRe:BOOK1,2の最後で「羽化」と呼んだ1Q84の特殊な力。

その力がゆえに、1Q84はマザとしての村上春樹の物語内への介入すら許し、その結果BOOK3では1Q84の物語そのものが損なわれつつある。

なのになぜ村上春樹の願いに相反するような描写がここになされるのか?

いや、この描写には、村上春樹の願いがBOOK3にこめられているという発想自体が否定される危険性まで含まれている。

Re:1Q84のような読み方を拒絶し、1Q84を三巻セットの風変わりな恋愛小説にとどめようとするこの作用はなんだ?

物語の中で説明すべきでない事象までを、無理やり物語の枠内で語ろうとするこの力はなんだ?

物語の崩壊を拒絶し、物語のままに維持しようとする、この力は誰のものか?

そこに見え隠れする誰かの影が、あなたにも見えているだろうか。

ほうほう。

私はそのとき彼らの影を間違いなくそこに見た。

マザとともに空気さなぎを作るもの。

彼らは物語を作り、それを守る。

誰にでも思考や行動の定型は必ずある、とタマルはいう。

そして、定型があればそこに弱点が生まれる。

ならば、物語の崩壊を阻もうとするここが彼らの弱点だ。

影の主を捕らえよ。

私はその影に手を伸ばす。

今なら彼らをとらえることができるはずだ。

指先に確かな手ごたえがある。

…………。

……。

…。

……だが、気がつけばリトル・ピープルを捕らえようと伸ばした手は、いつのまにか私自身の襟首をつかんでいた。

私が彼らを捕らえようと駆使した言葉は、まるで鏡に向かって発せられた言葉のように、いつのまにか私自身を捕らえていた。

『私はRe:1Q84をつくり、それを守る』

『誰にでも必ず定型があり、定型があればそこに弱点が生まれる』

『ならば、Re:1Q84の崩壊を阻もうとするここが私の弱点だ』

自分の物語に固執し、それを頑なに守ろうとして弱点をさらしていたのは、私……なのか?

そこにあった人影はいったいだれの影だったのだろう?

1Q84を物語にとどめて、崩壊を避けようとしたリトル・ピープルの影か?

それともRe:1Q84に固執して、その否定を恐れた私の影か?

あるいはその両方か?

「リトル・ピープルが何ものかを正確に知るものは、おそらくどこにもいない」と男は言った。

「人が知りえるのはただ、彼らがそこに存在しているということだけだ」

リーダーの言うとおりだった。

彼らはごく当たり前の顔をしている。サイズを別にすれば、あなたや私とだいたい同じ顔をしている。

これもなかなか的を射た表現だ。

たしかに「あなた」つまり私たちや、「私」つまり村上春樹の内にもリト ル・ピープル的要素は少なからず存在する。

あるいは、そここそが彼らの真の住み処なのかもしれない。

リトル・ピープルをあぶりだそうとした私の試みは失敗に終わったわけだが、その一方でこのRe:1Q84の立場から話をするのであれば、上に記した小松と天吾の会話、そして牛河の天吾の母親についての回想の描写に反Re:1Q84的な作用があるのも確かだ。

それらの描写がうまく機能すれば、このRe:1Q84のような振り返り方はできなくなり、今から私たちが目にするであろう、BOOK3の結末の本当の姿も消え去ってしまう。

村上春樹が願った「もっとも歓迎すべき解決方法」も永遠に達成されることはなくなるし、いや、そもそも、BOOK3の向こうにぼんやりと見える村上春樹のそういう願い自体がなかったことになるだろう。

そして青豆と天吾も、1Q84という物語の中でいつわりの結末に身を置くことになるだろう。

とても危険な描写だ。

そういった危険性があることを、小松はある程度知っていたのではないだろうか?

小松と天吾が小説『空気さなぎ』について見解を述べ合うこと自体が、天吾に対して何らかの害を及ぼす危険性をはらんでいることを。

「ねえ小松さん、それはともかく、どうしてこれまで僕にその話をしなかったんですか?」

見解の提示が終わったあとの天吾くんのその質問に小松はこう答えている。

「どうしてだろう? 罪悪感からかもしれないな」

「罪悪感?」と天吾は驚いて言った。そんな言葉を小松の口から聴くことになるなんて考えたこともなかった。

「俺だって罪悪感くらいあるさ」と小松は言った。

「何に対する罪悪感ですか?」

小松はそれには答えなかった。目を細め、火のついていない煙草を唇の間でしばらく転がしていた。

ところが、そういった小松の目論見に、あるいはリトル・ピープルの目論見に対抗するようにして多義性を主張する描写が、その第18章の最後になされている。

天吾が現在書いている物語についての描写だ。

しかし物語はそれ自体の生命と目的を帯びて、ほとんど自動的に前に進み続けていたし、天吾はすでにその世界に否応なく含まれてしまっている。天吾にとってそこは架空の世界でなくなっていた。それは、ナイフで皮膚を切れば本物の赤い血が流れ出す現実の世界になっていた。その空には、大小二つの月が並んで浮かんでいた。

私はBOOK3を、1Q84という物語と村上春樹の戦いの物語だと表現した。

もしかしたら、そこにはもうひとつの意味合いが隠れていたのかもしれない。

BOOK3は、村上春樹とリトル・ピープルの戦いの物語でもあるのかもしれない。

神とリトル・ピープルは対立する存在なのか。それともひとつのものごとの違った側面なのか?

青豆にはわからない。

もちろん私たちにもわからない。

そして、すべては多義性を帯びたままに、もっとも多義的な場面へといたる。

7. 空白、すべてはただそれだけのために

第24章で、天吾の父親でありNHKの集金人であるその男は、様々な秘密と失われた物語とをかかえたまま死んでしまう。彼が物語に開けた穴はなんらかの合理的な意味を与えられる見込みを完全になくし、失われた物語は完全に失われる。

窓の外にフクロウの鳴き声が聞こえたような気がした。でももちろん耳の錯覚に決まっている。

猫の町ではないはず高円寺にまでフクロウの鳴き声が聞こえはじめている。1Q84そのものが猫の町に飲み込まれそうになっている。

第25章で牛河はタマルにずいぶん荒っぽいかたちで説得されて、

第26章で物語の背景がにわかに騒がしくなる。

「ほうほう」とはやし役のリトル・ピープルがどこかで声を上げる。

「ほうほう」と残り六人のリトル・ピープルがどこかで声を合わせる。

第27章。二十年もの時を経て再び、ふたりの手が結ばれる。

「天吾くん」と青豆が耳元で囁いた。低くもなく高くもない声、彼に何かを約束する声だ。「目を開けて」

天吾は目を開ける。世界にもう一度時間が流れ始める。

「月が見える」と青豆は言った。

そして私たちはここに戻ってくる。

第28章。

終わりと始まりが混在する場所。終わりと始まりをつなぐ場所。

Re:BOOK3を通して見てきたように、1Q84 BOOK3の物語は、マザである村上春樹とそのドウタであるNHKの集金人によってひどく損なわれている。

1Q84はそのほとんどを猫の町に飲み込まれて、今まさに失われようとしている。

「均衡そのものが善なのだ」(BOOK2 p244)とリーダーはいう。

「しかし大事なのは、彼らが善であれ悪であれ、光であれ影であれ、その力がふるわれようとする時、そこには必ず補償作用が生まれるということだ」

物語が失われようとしている今、ここに物語を作りなおそうとする力が生まれ、均衡を回復しようとする。

牛河の中の空白を通ってリトル・ピープルが姿を現して、空中から取り出した糸と牛河の縮れ毛を紡いで空気さなぎを作りあげていく。ここに1Q84 それ自身を作りなおしていく。

だがその一方で、リトル・ピープルは ”あなたや私とだいたい同じ顔をしている”、彼らは村上春樹のような顔をしてもいる。

村上春樹はある明確な意図と目的を持ってこの場面を描写し、1Q84の中に彼のドウタとして牛河を送りこんでいる。

では、村上春樹がこの場面を描いた明確な目的とはなにか?

この場面を描くことだ。

彼はこの場面を描くことによって牛河を1Q84の中に送りこむわけだが、彼が牛河を1Q84の中に送りこんだ本当の目的はこの場面を描くことにあるのだ。

この決定的な場面。

多義的に作られ、作りなおされる空気さなぎ。

ここでは終わりと始まりが一周して重なりあっている。

手段と目的もまた一周して重なりあっている。

そして、物語は円を描いて静かに閉じる。

悼まれぬ死によって開いたひとつの穴を残して。

第25章、牛河の章で牛河がタマルに殺され、

第28章、牛河の章で彼の魂の一部は空気さなぎ、つまり1Q84として紡ぎなおされて、物語は円を描いて振り出しへ、BOOK1 第1章の冒頭へと戻る。

そして第31章、牛河の章として語られるはずのこの場所に、空白が生まれる。

リーダーは言う。

「もっとも歓迎すべき解決方法は、君たちがどこかで出会い、手に手を取ってこの世界を出ていくことだ」と男は質問に答えずに言った。「しかしそれは簡単なことではない」

「簡単なことではない」と青豆は無意識に相手の言葉を繰り返した。

「残念ながら、ごく控えめに表現して、簡単なことではない。率直に言えばおおむね不可能なことだ。君たちが相手にしているのは、それをどのような名前で呼ぼうと、痛烈な力だ」

安達クミは言う。

「人が一人死ぬということは、どんな事情があるにせよ大変なことなんだよ。この世界に穴がひとつぽっかり開いてしまうわけだから。それに対して私たちは正しく敬意を払わなくちゃならない。そうしないと穴はうまく塞がらなくなってしまう」

天吾は声を聴く。

夜が明けたら天吾くんはここを出て行くんだよ。出口がまだふさがれないうちに。

それは安達クミの声であり、同時に夜のフクロウの声でもあった。

青豆は夢を見る。

夢を見るが、それは何もない空間のような夢だ。その空間の中で彼女はものを考える。彼女はその真っ白なノートに、目に見えないインクで文章を書いていく。

1Q84の中で描けるはずのないものを描くためには、どうしてもこの空白が必要だった。

すべてはこの第31章、空白の章を生み出すために。

すべてはこのためにあったのだ。

青豆と天吾は第29章と第30章を通って、第31章の空白へと向かう。

第29章と第30章はまだ1Q84の内側ではあるけれど、先の循環する円からは外れた特殊な通路のような場所だ。

水銀灯の光が小さな児童公園の風景を青白く照らし出している。その風景は青豆に夜の水族館の無人の通路を連想させる。目に見えない架空の魚たちが樹木のあいだを音もなく泳いでいる。彼らが無音の遊泳を中断することはない。

世界の終わりを何度となく照らしてきたような水銀灯がひとつ、

道路を隔てたマンションの――それは青豆が逃亡者としての日々を送っていた場所だ――いくつかの窓にともった明かりは、彼ら以外の人々もまたこの世界に生きていることを示唆している。それは二人にとってずいぶん不思議なことに思える。いや、論理的には正しくないことにさえ思える。自分たち以外の人々がまだこの世界に存在し、それぞれの暮らしを送っているということが。

それは確かに論理的には誤っているかもしれない。ここは世界の終わりのその先にある場所で、循環する円から外れた無人の通路なのだから。

ふたりはこの特殊な通路を通って第31章 空白の章へといたる。

天吾は書きかけの物語を持って、青豆は小さなものをお腹の中にそっとかかえて。

真空があれば何かがそれを満たす。

そして、天吾と青豆の章が、ふたりのための物語が、空白を満たす。

サヤの中に収まる豆のように、ふたりの物語が空白に満ちる。

そこは1Q84の物語ではない。1984年の世界でもない。

そこはふたりのための新しい物語だ。

そこにはひとつっきりの、あの見慣れたいつもの月が浮かんでいる。

タイガーをあなたの車に、とエッソの虎は言う。彼は左側の横顔をこちらに向けている。でもどちら側でもいい。その大きな微笑みは自然で温かく、そしてまっすぐに青豆に向けられている。今はその微笑みを信じよう。それが大事なことだ。彼女は同じように微笑む。とても自然に、優しく。

その空にはもう二つめの月は浮かんでいない。

1Q84によって私たちに与えられていた特殊な役割は、すでにその役目を終えている。

今はただ、このできたてほやほやの新しい物語の、その文体に身をまかせていればそれでいい。

この、今はまだ小さなものの、その温かな体温に、そのやわらかく小刻みな鼓動に。

彼女は空中にそっと手を差し出す。天吾がその手をとる。二人は並んでそこに立ち、お互いをひとつに結び合わせながら、ビルのすぐ上に浮かんだ月を言葉もなく見つめている。それが昇ったばかりの新しい太陽に照らされて、夜の深い輝きを急速に失い、空にかかったただの灰色の切り抜きに変わってしまうまで。

こうして、ひとりの作家の孤独な戦いがひとつの終わりを迎える。

いや、彼はひとりぼっちではあったが、孤独ではなかったのかもしれない。

そこには青豆がいて、天吾がいた。

そこにはマザからドウタへの、信じがたいほどの愛が溢れていた。

1Q84 BOOK3はマザとドウタの物語だ。

ドウタのために、マザによって損なわれた物語だ。

だからそれは私たち読者の目には一見つまらない物語とうつる。

でも私たちは、青豆の、天吾のレシヴァとなってその愛を受けとることもできる。

8. 新しい物語の在り処について

1Q84 BOOK1,2,3という物語において、BOOK3の第29章と第30章は特殊な通路のような役割を果たしている、と私は書いた。

Re:BOOK3を終える前に、その特殊な通路の特殊性についていくらか言葉を補っておきたい。

1Q84における「通路」とは、Re:BOOK1,2で言及したとおり、物語によって読者(パシヴァ)と登場人物(レシヴァ)のあいだに架橋されるある種のつながりであり、読者(パシヴァ)はそのつながりを通って現実世界を離れ、物語世界の中へと没入していくのだった。

では、第29,30章で青豆と天吾がたどった通路とは、現実世界から物語世界へといたる道筋だったのだろうか?

いや、そうではないだろう。

1Q84世界ではこの通路のたどり方はもう一つあったはずだ。

そう、空気さなぎからドウタが現実世界へと出てくる、あの逆方向のたどり方が。

BOOK1の冒頭には青豆が1Q84の中へ入っていく過程が描写されていた。

そして、BOOK3の第29,30章では青豆と天吾が、今からそれと同じ過程を逆方向にたどろうとしている場面が描かれている。

BOOK1冒頭で青豆がたどった経路は、ちょうど私たちが読者が青豆という登場人物に感情移入しながら1Q84へと入っていく経路でもあり、それはまさに現実世界から1Q84世界へといたる通路の役割を果たしていた。

であれば、第29,30章で彼らがこれから試みようとしていることは、私たちが現実世界から1Q84世界へといたったその通路を逆方向にたどる試みであることになる。

別の言い方をすれば、1Q84冒頭の通路が、私の心を1Q84世界へといざなう道程であるなら、その逆方向である第29,30章の通路は1Q84世界の住人を私の心へといざなう道程であることになる。

しかし、それは並大抵の道ではない。

私が、あなたが、青豆と天吾に深く感情移入してはじめてその通路は開かれる。

正直に言えば、私が1Q84 BOOK3をはじめて読み終えたとき、そこには十分な通路は形成されていなかった。

青豆と天吾は1Q84という世界の片隅にしつらえられた特殊な場所でかろうじて彼らの物語を広げているにすぎなかった。

しかし今はちがう。

BOOK3に刻まれた戦いの跡を目のあたりにした今、私は彼らがこちら側に向かって非常階段を一段一段踏みしめて登ってくるその小さく甲高い鉄の音を聞くことができる。冷たい風にまぎれたそのわずかな振動を感じることができる。

牛河の死は第31章に空白の章を生み出すと同時に、彼のレシヴァであった私の心にぽっかりと穴をあけて、そこに空白をもたらしていた。

二つの空白がぴたりと重なったその場所には、今たしかに青豆と天吾の物語がやどり、そしてまだ名を持たぬ物語が根づきはじめている。

あなたにとっては、どうだろう。

そこに通路は開いているだろうか。

その通路は逆方向に機能しているだろうか。

天吾と青豆は無事そこにたどり着くことができたのだろうか。

はたして『1Q84』は空気さなぎとなりえたのだろうか。

9. そして、完璧な「Q」が描かれる

最後にもう一度だけ1Q84 BOOK1,2,3を振り返ってほしい。

BOOK1の第1章からはじまるこの物語はBOOK3第28章にいたって振り出しへと戻り、ぐるりと円を描く。

1Q84 BOOK1,2,3という名の大きな円だ。

もし第29章と第30章が特殊は通路としての役割を果しえたのであれば、その二つの章は、円周から外れてはいるけど、まだその中にある特殊な通路として緩やかなS字カーブを描き、そして第31章にいたって、物語はほんのわずかに円の外側へと芽吹くことになるだろう。

気がつけば、空中に完璧な「Q」が描かれていた。

それはルネッサンス期のイタリア人画家でもとても描けなさそうな、美しい完璧な「Q」だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?