「組織の文化」に対してデザインができること

ここ2~3年の間で、私たちの働き方や価値観は大きく変化しました。オンライン主体のコミュニケーションに加え、組織においてメンバーたちと物理的な空間を共にせず働くことは、組織が組織であることの意味も問われているような気持ちにさえなります。そんななか、BIOTOPEにも「組織文化」に関する依頼が増えてきました。

組織文化とは、組織の中で長年暗黙知のように積み重なってきた価値観や思考、行動の「癖」の集合体です。この2年ほど、私たちは、暗黙のうちに存在する組織文化そのものを可視化し、新しい理想の組織を作り上げていく「組織文化のデザイン」とも言えるプロジェクトに多く携わってきました。

この背景には2つの要因が考えられます。ひとつは、リモートワークによる自律分散型の組織が志向されていること。もうひとつは、組織に求心力を持たせることが切実なニーズになっていることです。

最近「自分たちらしさ」がよくわからなくなっている。以前はオフィスで顔を合わせ、体験を共にすることで、自分たちが組織として一緒に働く意味を実感できた。しかし、リモートワークになって、組織よりも個人が強くなり、会社に対する帰属性が減っているように感じる。若手はそのうちやめてしまうかもしれない。自分の組織に対する愛着を作りたい

働き方や価値観の多様化に伴い、多くの経営者やマネージャーは上記のような悩みと向き合ってきたのではないかと思います。(かくいう私も、BIOTOPEという20人規模の組織の経営者として同じ悩みを共有するひとりです)

個々人の動きが見えづらく、かつ一人ひとりが自律的に動くリモートワーク環境下では、組織として共有する組織文化をデザインすることが必要です。

組織文化を可視化し、自社組織の価値創造モデルを共有し合い、組織文化を物語化すること。このプロセスが「組織文化のデザイン」であり、理想的な組織文化を意図的に醸成していくことが可能になります。

組織文化を可視化するには

リモートワークに対して「自由で良い」と感じる人もいれば「孤独で辛い」と感じる人もいます。後者の孤独感に対処するためには、自分の組織が持つ価値観や空気感に合っているという自覚を感じてもらうことが重要。この組織に所属することに誇りを持てるか否か、そこで大切なのが「組織文化の可視化」なのです。暗黙のうちに存在する組織文化を可視化し、なんとなく感じている「自分たちらしさ」とは何かを考えてみましょう。

BIOTOPEでは、システムインテグレーターである日本ユニシス(現:BIPROGY)の組織に眠るDNAを探索するプロジェクトを支援しました。

日本ユニシスは、元々米ユニシスの日本法人でした。しかし資本関係が解消し、日本ユニシスとしての「アイデンティティの捉え直し」が必要となっていたタイミングで、組織文化を可視化し、未来に向けた理想の行動原則を定義することが必要だったのです。

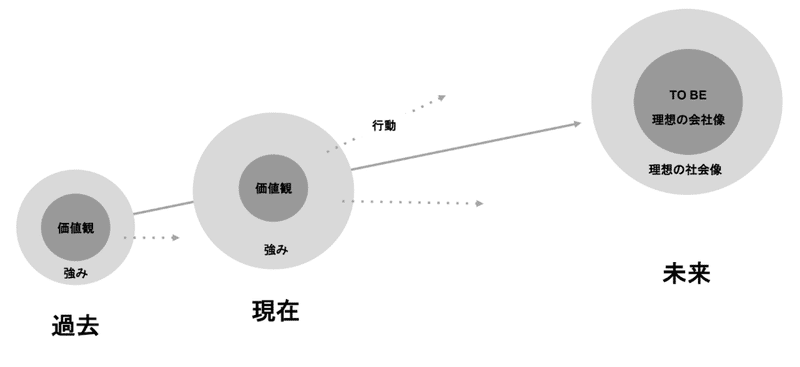

「組織文化の可視化」は、「過去ー現在ー未来」の3つの時間軸を往復することから始めます。

まず、社史を元に日本ユニシスの歴史を振り返ります。どのような環境・出来事の蓄積によって、いまの組織ができあがってきたのか。そのうえで、多様な世代や部署のメンバー約20名ほどがそれぞれ過去最高に価値を発揮したプロジェクトを選び、なぜ価値を発揮できたと思うか。その理由を探るため①行動 ②支援した組織環境 ③その背景にある価値観の3点を抽出します。これで、「過去」の組織における価値観・強み・行動・組織環境が見えてきます。

次に、「現在」の顧客やステークホルダーにインタビューをし、日本ユニシスが顧客目線で提供できている価値や、その価値を生み出している行動についてヒアリングした内容を共有します。

最後に、「未来」に対しては各々が考える理想の組織像を未来日記というフォーマットに落とし込み、そのなかで現在と未来の組織がどのように変わっているのかを書き出します。

このような「過去ー現在ー未来」の時間軸で組織文化を振り返ることで、組織の価値観・強み・行動を以下のような組織文化のDNAモデルとしてまとめることができます。

「組織文化とは多様なもの。まとめることなんて出来ないのでは?」という懸念が聞こえることもあります。しかし、日本ユニシスのプロジェクト担当者は、終了後にこんなことを仰っていました。

自分たちは意外と同じDNAを共有していることが分かった。それ自体が誇らしいし、嬉しく思えてきた

この一言に、組織文化の可視化を行うことの意義が詰まっています。

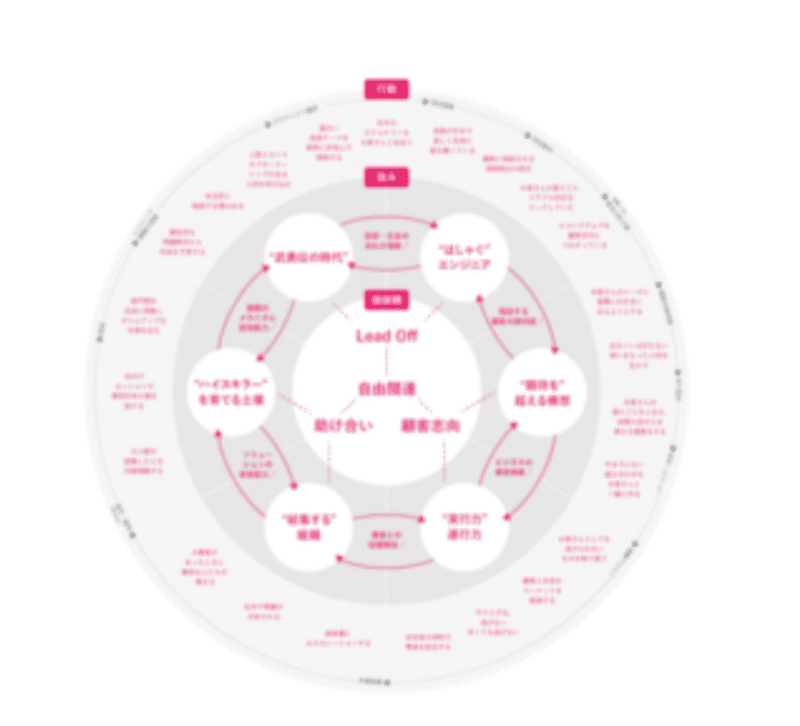

日本ユニシスとのプロジェクトでは、理想の組織文化と現状を比較して出てきた4つのギャップに対して、新生ユニシスに向けた4つの行動原則を設定しました。社名を「BIPROGY」に変える過程で存在意義を探索したこのプロジェクトの詳細は、以下をご覧ください。

ブランドを生み出す「らしさ」のモデル化

組織文化の可視化は、アイデンティティの共有だけに留まりません。可視化することで、自社流の「価値創造モデル」も見えてきます。

自社の人気商品が売れている理由が分からなければ、次の人気商品はつくれません。それと同じく、組織として価値を生み出せている「型」が分からなければ、新しいメンバーや海外支社など異なる場所で働くメンバーへの共有ができず、組織としての力は十分に発揮できません。

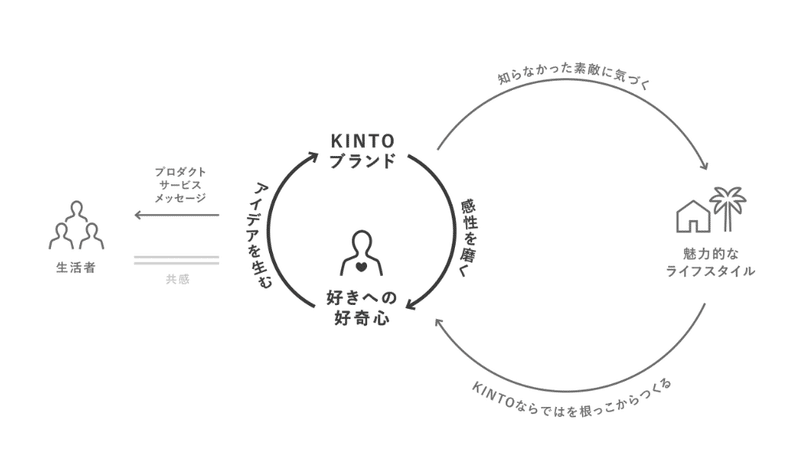

事例をご紹介しましょう。コーヒーウェアを中心に、ライフスタイルブランドとして有名なKINTOとともに、組織内に眠る価値創造モデルの可視化を行うプロジェクトを支援しました。

KINTOは、売上目標もなければ消費者調査も行わず、自分たちが「素敵」だと思ったものを商品にしているユニークな会社。自社の組織文化の中で大切にされている思想や体現されている行動がそのまま、商品やお店の雰囲気として顧客に染み出していくブランドです。

プロジェクトは、いまの組織文化の土台をつくった経営陣インタビューから始まり、実際にプロダクトデザインを担当する外部のデザイナーなど数名にステークホルダーインタビューを実施。そして数回の議論を経て、最終的に以下のような図で、「好きへの好奇心」を起点にしたKINTOのプロデュースモデルを可視化しました。

プロジェクトオーナーでもある取締役の小出慎平さんは、終了後にこのように話してくれました。

「KINTOらしさ」が言語化されたことで、こういうことを大切にしている会社だということを、確信をもって日々の発言・行動に移していけるのは、わたしや社長にとってはすごく意味のあることです。

プロジェクトの詳細は以下よりご覧ください。

組織文化を物語にして語ること

組織文化の浸透の際、クレドや行動原則(Value)のように大事な原則を言語化することも大切です。しかし、行動原則をそのまま伝えても、実際の行動までつなげるのは難しい。ではどうすべきか。私たちは、組織文化を「物語」という形に落とし込むことが大切だと考えています。

組織文化のアウトプットとして私たちが活用しているのが、「Culture Deck」と呼ばれるスライドを使って組織文化を物語の形で語るフォーマットです。

シェリル・サンドバーグに「シリコンバレーから生まれた最高のドキュメント」と絶賛されたNetflixのCulture Deckが代表的ですが、他にもEtsyやLinkedin、国内ならメルカリなどさまざまな企業が自社の組織文化を社内外に伝えていくための手段として使っているフォーマットです。

Culture Deckでは、組織が大事にしているミッション、バリュー、組織文化を統合して物語の形式で伝えることで、それぞれの社員にとって自分ごと化がしやすくなる効果があります。また、言葉やビジュアルのトーン&マナーによって、組織の価値観や空気感も表現できます。

2021年、私たちBIOTOPEのCulture Deckが完成し、社内に共有しました。

自分たちの組織の物語を作り、Culture Deckの形で全社会議で共有した時間は、一人の経営者として本当に最高の体験でした。普段なんとなく当たり前と思っていたことも、物語として語り、それを元にメンバー同士で対話をすることで、一気に「離れていても僕たちは一緒だ」と思えたのです。

自社の組織文化を、Culture Deckのようなクリエイティブに落とし込むことで、社内の一体感を作ることはもちろん、社外に向けた採用等にも効いてきます。私たちがつくったCulture Deckの詳細は、後日改めて紹介したいと思います。

組織文化づくりに貢献できること

組織文化づくりには、暗黙知の形式知化が非常に重要。この観点から、BIOTOPEが組織文化づくりに貢献できることは3つあると考えています。

1,観察力

第三者として普段は言えない本音を引き出したり、普段置かれている環境や言動を観察することで、一見当たり前のように思えていた組織文化が言語化されていきます。

2,可視化

「複雑で目に見えない」組織文化を、多量の情報を統合してシンプルなビジュアルやマップにまとめあげることで、誰にでも共有できる普遍的なモデルにできます。

3,物語化

これまでの文化を言語化し、組織(=WE)が主人公の物語として編纂することではじめて組織文化を自明に伝達できます。

組織文化にお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。一緒にその課題を解決できるようご支援します。

text by Kunitake Saso

edit by Ryutaro Ishihara

cover design by Minori Hayashi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?