アリアドネの糸、あるいは『影』の迷宮|エッセイ

この随筆は、一実作者の私がつらつらと考える、書くという行為について、物語とエッセイの質的な違い、無意識の領域を訪ねる恐ろしさと愉しさ、ことばへの恋文、親愛なる H.C.アンデルセンへの共感... そのようなことを、万華鏡のように書き連ねたものです。

✏️物語を書くという"レッスン"

こちらnoteにも、ときどき物語を載せています。

執筆スタイルとしては、あるシーンが浮かんできて、その前後を推理するように組んでいくのが常です。

整合性をとる作業についてはもちろん頭で考えますが、全体としては心の定めるまま。(※村上春樹氏について→後ほど)

結末も決まっていない状態で進めていくので、自分でも「こうなるのか...」と、読者のように、驚くこともしばしば。

ですが、後になって振り返ると、それぞれの人物や言動に、重大な意味がちゃんと隠れていることに思い当たるのです。

結局のところ、自分で自分を受け入れるためのレッスンをしているのではないか...と、この頃思うようになりました。

たとえば一見すると恋のおはなしであっても、恋愛そのものを書きたいというのとは少し違います。人間としての深いつながりの表象、そのひとつである恋という概念を、枠組みとしてお借りしてみよう、というか...。

肉体と精神であったり、男性性と女性性であったり、親と子であったり。そういったものを寄せ木細工のように、それぞれの人物が担っていて。そこには、二元論的なあらゆるものが含まれ得るのかもしれません。

それを、無意識の靄の中から、糸を紡ぐように引き出していくわけです。

✏️敢えて自作を解説してみる...💦

あまり突っ込んで分析すると、自分でも居たたまれない感じがしてくるのですが――恥?を忍んで一例のみ挙げておくと。

八岐大蛇の姫=肉体、素戔嗚尊=精神、と読み替えるとね。

醜い姿になった姫が、絶対的な存在に無条件で斬り殺される、というストーリーに翻案してしまった自分が情けないというか、「やらかした感」が半端なく。

これって、病気だった頃の自分(肉体)を今でも忌み嫌っている自分(精神)...という構図そのものではないか、と、あとになって気づかされるわけです。

もちろん、結末に関しては、神話の筋書きに従ったまでのことなのですが、それにしても。

姫の一人称で語られるので、素戔嗚尊は内面を語ることもなく、冷たく超然としているのです。それは、私自身の冷ややかさの裏返し。

無意識って怖い。

物語って怖い。

――諸刃の剣にもなるセラピー、それが物語の神話性です。

✏️ギリシャ演劇の仮面のごとく、物語をかぶる

虚構という仮面をかぶり、自分の内面を「放し飼い」にする。

そこに表れるのは、その時点の等身大の自分です。

"すでに気づいているもの"を下敷きにして書くエッセイと、"無意識"を織り上げていく物語。

ポセイドンとの覇権争いに勝利しアテナイをおさめるに到った顛末をタペストリーにしたアテナと、ゼウスの浮気や情念を織り上げたアラクネー。

意識と無意識、制御し得るものとし得ないもの。エッセイと物語の本質的な違いは、そのあたりにあるのかもしれません。

「物語は"その時"にしか書けない。だから、書きなさい」

かつて、《先生》はそう教えてくださいました。

物語の迷宮に踏み込む時、携えるのは剣でも盾でもありません。

テセウスに預けるための糸の具合を、もしアリアドネが前もって試すとしたら...勇敢に、無防備に、禊ぎの白を身にまとって、身ひとつに糸玉だけを携えて。

今日は、どこまで深く分け入るのか――ミノタウロスとは、如何なる姿なのか、確かめるため――それは、恐ろしくもまた愉しい道行きです。

✏️H.C.アンデルセンと村上春樹をつなぐ『影』

アンデルセンの伝記を少しずつ、間歇的に読んでいます。非常に詳細な伝記で、これを読めばもはやアンデルセンは旧知の友も同然。いえ、家族や恋人以上によく知ることとなるでしょう。手紙や日記なんて、覗き見しませんものね。

それにしても、気の毒なほど裏も表も書き尽くされていて...有名人ってたいへんね💦

その中で『影』もしくは『影法師』と訳される短編について、以下のよう取り上げられていました。

↓要約です

アンデルセン自身の、それまでの生涯のなかで溜め込まれてきた怒りと恨みの感情が、復讐というモチーフとなって結実した一篇。エドヴァー(エドヴァルド)・コリンへの報われない想いも、色濃く反映されている。にも拘わらず、物語として実に巧く語られているため、著者本人の苦悩や傷心などを深く探ろうとは思わせない。

アリソン・プリンス 『ハンス・クリスチャン・アンデルセン 哀しき道化』 第14章より

ということで、仮面のかぶり方の巧みさをひとつ拝見させていただこうかと思って読んだわけです。感想は敢えて割愛しますが...。(じっくり考えないとうかつに書けない...。)

と、これは話の前段。どの訳で読もうか調べている途上で、捜査線上に意外なる人物・村上春樹氏が浮かび上がってきたのでした。(わたくし、同時代の小説に、ほぼ食指が動かない体質です。)

「僕が小説を書くとき、筋を練ることはしません。」から始まる数段に述べられている執筆プロセスが、そっくりだったので...ふーん、意外に共通点があったのか...なんて、たぶんひとさまが耳にしたら「失敬な」と言われそうな、アラクネー的感想を抱いたのでしたm(_ _)m

いえ、アラクネーは女神アテナと拮抗する実力の持ち主ですから、まずアラクネーに対して"失敬"なのですが...。

さて。村上春樹氏は1冊しか読んでいないので軽々しくは言えませんが、『影』をことさら取り上げておられるのは頷けることでした。

なかなか興味深いスピーチでしたので、村上春樹氏のお好きな方はぜひ。

そして、アンデルセンって子ども向けのおはなしを書くひとでしょ? ...と思っておられる方もぜひ。

✏️アンデルセン『人魚姫』にたゆたう、光と『影』

かの『人魚姫』ひとつとっても、子ども向けの簡潔な絵本ではなく、本来の物語を一度でも読んだなら――読めば読むほど、様々なテーゼが直観的かつ平明に盛り込まれた、深いおはなしだということが、おわかりいただけると思います。

甘美なる煉獄のような王子との恋。それを、母が幼い娘に向かって顔を赤らめずに読み聞かせることができる、易しくも美しい言葉でつづる筆致。

そしてそのさらに向こう側に、人間だけが持つ"死ぬことのない魂"に、深く焦がれる姫の想いが秘められています。

お姫さまの心は、人間のしあわせと、死ぬことのない魂とを、夢に見ているのでした。 (矢崎源九郎 訳)

そのためにも、三百年にも及ぶ寿命、海での気ままな生活、美しい声を棄ててまで人間の脚を授かり、一足ごとに切り裂かれるような痛みを味わいながらも、王子を愛し、そして愛される一縷の望みにかけるわけです。

ですが、その王子の心は、人魚姫と瓜二つの隣国の王女に、持ち去られてしまいます。

もとより王女は、魂を持っていることのありがたみを、とりわけて感じることさえもなく...。美貌と身分、清らかさ、愛、すべてを与えられ、手に入れる王女。一方、すべてを失い、はかなくも海の泡となった人魚姫。――この対比のやるせない痛みも、光と影のモチーフに符合するかのようです。

けれど、物語はそこでは終わりません。人魚姫はそのあと、"空気の娘"たちとともに、三百年の間、善い行いを積むことになります。やがて"死ぬことのない魂"と"人間のしあわせ"を手にすることができる...という示唆をもって、物語は幕を下ろすのです。アンデルセンは、そこに、ほんとうの救いを見たのでしょう。

↓ここは読み飛ばしOK👍

イギリス児童文学作家アリソン・プリンスによると、デンマーク語というものは、語彙数が少なめで、単純な文法構造なのだとか。簡潔すぎて曖昧なニュアンスになる言語なのだそうです。

ひとつの言葉が多義的な余韻を持っているため、他の言語への翻訳が難しいみたい。

それは、日本でいうところの俳句的な美質なのだと思います。読み手にとっては、自由な解釈の余地が広いから。

ですが、逆に書き手にとっては、もしかすると、もどかしいのかもしれません。

それは、試みに、上位語のみで語ろうとするときの不自由さ。(当然ながら、デンマーク語の語彙がここまで少ないという意味ではありません。)

☆下位語:春、夏、秋、冬

☆上位語:季節

もし仮に、「春」という言葉がないとしたら、「あたたかな季節」「草木の芽吹く季節」と言わねばなりません。

同様に、もし仮に「あでやか」という言葉がなかったら「華やかでなまめかしい美しさ」、さらには、「淡紅の花びらに透ける花脈のごとき美しさ」などと言わねばなりません。そこには豊かな詩情はあるけれど、的の真ん中を射抜くような明快さは得られません。

あるひとつの感覚を、それのみのために存在している一語で言いあらわすことのできないときの、ことばへのやるせない恋情。そのようなものまでも、『人魚姫』の描写に重ねて読んでしまうのは、少し思い入れが過ぎるのかもしれませんが...。

✏️そして、アンデルセンと私たち、ひとりひとりをつなぐ『影』

『影』については、上記のスピーチ内で、村上春樹氏が紹介なさっていますので、私からは以下の一文にとどめます。

高潔なる学者が、自分自身の影法師にすぎなかったものに、やがて凌駕され、消されてしまうという、暗澹たる物語。

本来は外的なものとの齟齬によって生まれたはずの恨みや怒りを、他者への優しさと愛ゆえに、自分に向けてしまう人間の性――それを描いているとも言えるのかもしれません。非常に複層的なので、すぐに思いつく解釈のひとつに過ぎませんが...。

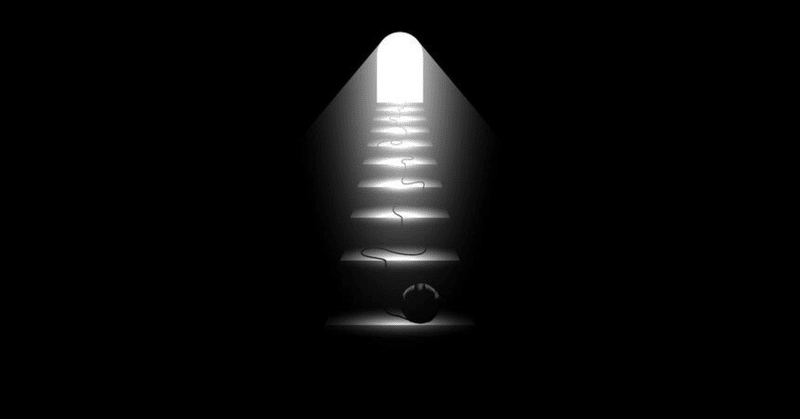

舞台上で、孤独に立ちつくす、背の高いひとの姿。

あらゆる方向からスポットライトをあてられ、眩しさに眼を細めるなか――そのひとの影も、あらゆる方向に長く伸びていて。

そんなふうに、いくつも折り重なった影の濃淡を、客席から目撃している私たち。

アンデルセンの生涯の光と影になぞらえると、なおいっそう、鬼気迫る思いのする物語です。

そのとき彼はいったい、己の何に刃を振るってしまったのか...自分を受け入れるためのレッスンをしていたのだろうのに...胸を痛めつつ――。

本を手に取るにはよい時節です。

ご興味のある方は、ぜひ、影の迷宮への旅へと、さすらってみてください。

それは、アリアドネの糸のように、読み手をそれぞれの内面世界へといざなってくれることでしょう。

秋の夕方――1年のうち最も濃く乾いた影が、長く、大きくなって、あなたの足元に立つ、この季節に。

タイトル画像

Oleksandr Khoma @ stock.foto

#エッセイ #物語 #神話 #童話

#ギリシャ神話 #アリアドネ #ミノタウロス #テセウス #アラクネー

#村上春樹 #アンデルセン

#影 #人魚姫 #恋 #魂

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?