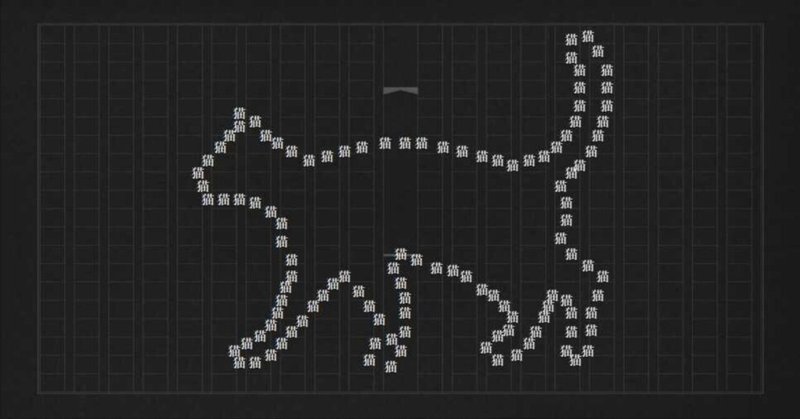

『猫』

長かった夏が、ようやく終わりを迎えた頃。昼夜の気温差が開きはじめ、高くなっていく空の下、蝉のがなりたてる声は減っていき、桜の葉が色づき始めた頃。

私は暮らしているところから程近い公園に来ていた。週に一回、その公園の隅に佇む東洋風の質素な四阿の腰掛に座って、色々なことを考えたり、考えなかったりするのが私の習慣だった。私は生まれつき脚が悪かった。四阿のすぐ西側には広い湖があり、東側に据えてある腰掛に座っていると、湖の上から渡ってくる心地よい涼風が秋の匂いを運んでくる。夏の間は、身を焦がす日照りから四阿の陰に逃げ込んで、凪いだ湖面を眺望するのが、私のささやかな贅沢だった。

私がいつものとおり屋根の下で休んでいるときだった。奴は音もなく四阿の陰の中に滑り込んできた。私は警戒してそいつを睨みつけながら、及び腰になった。

元々私は奴らが嫌いだ。残飯のような飯を食い、大きな声で喚き、何を考えているのかわからない。奴らは懐っこいのか冷たいのか、各々で私に対する反応が全く違う。ある者は私のことを毛嫌いし、私は奴らになど近づこうとも思わないのに、わざとらしく逃げ回る。またある者は私のことを特別好み、嫌がる私に引っ付いてまわる。奴らはいつでも勝手で、傲慢、不遜、まったく腹立たしいことこの上ない、野蛮な獣だ。

だから、私が奴を警戒したのも当然のことだったのだが、当の本人は私の姿を一瞥すると、特別気にするでもなく、腰掛の隅に座った。澄ました顔で、湖を眺めている。私と奴と、二人で湖を眺めている。言い表しようのない、不思議な時間だった。私は横目に、その様子を窺った。鼻と口が小さく、眼がクリクリとしている顔から、どうやら雌だと察せられる。その毛は黒々とし、生意気にも上品な艶がある。貧相だが滑らかな流線を描く脚を綺麗にそろえている。静かな呼吸と共に胸が上下し、私はそれを見ていると、自然と眠気に包まれた。

私は一眠りしてしまおうかと思った。獣に寝顔を晒すくらい構わない。私は初秋の涼やかな大気に抱かれ、重くなる瞼のままに、午睡の悦楽に沈んでいった。

※

懐かしい日の夢を見た。

夢の中の私は、まだ若かった。そして、彼女もまた若かった。私と彼女は夢の中で、寄り添って歩いていた。だが彼女の顔はよく見えない。光に溶け出すようにぼんやり霞んで、見ようと思っても、見えない。その代わり、彼女の匂いだけは、それが彼女のものであるという確固たる印象をたたえて、私の周りに漂っていた。

私たちは同じ土地で育ち、古くから見知った仲だった。きっといつか、私たちは結ばれるだろうと、私も彼女もそう思っていた。私たちは愛し合っていた。私は彼女の首元にかじりつくほどに熱い接吻をし、縮こまった彼女の体に覆い被さり、優しく力強く、その細い体を抱きしめた。

夢の中で彼女は、少しずつ私を追い越し始めた。どんどん先を歩いていく。私は彼女に追いつこうとしたが、水の中を歩いているように、脚が重くて進めない。やがて彼女の姿は遠ざかり、霞みがかった陽光の中に消えていく。

数年前、脚の悪い私を庇って、彼女は車に轢かれて死んだ。

※

寒気を感じて私はゆっくりと目を開いた。もう日は傾いて、四阿の陰は色濃くなっていた。秋の風は冷たさをはらんで私の体の上を這って行く。ふと、腹部に柔らかい温もりを感じた。見ると、私が忌避してやまない獣の腕が置かれている。私は飛び起きて奴から離れた。こいつもどうやら眠っていたようで、私と同じく目を見開いて驚いている。

私はあらんかぎりの警戒をして奴の動向を窺った。すると、大きな眼を今度は薄く細めて、笑ったような表情を私に向けた。何か喋るように口を開くが、私にその意味が分かるはずもない。ゆっくりとこちらに伸びてくるその手に、私は後ずさりした。

私は数歩後ずさりをした後、身を翻して走った。いや、走ろうとしたが、患った脚がもつれた。私は無様にも前につんのめり、地面に腹を打った。立てないでいると、後ろから何者かが忍び寄る気配を感じた。逃げる間もなく、私は奴に捕らえられた。

その手は私の脚に触れ、それが不格好に曲がっているのに気がついたらしい。それからまた、目を細めて笑ったような顔をしたが、先ほどとは違ってその眼には、今まで奴らの眼の中には見たことの無い慈しみが感じられた。そして、その胸の中に私を抱きすくめると、私の自慢の毛並みを静かに撫でた。私はしばらく脚をばたつかせて反抗したが、奴は宥めるように何事かを喋った。思えば人の肌に触れるのは初めてだった。

奴は私を抱いたまま歩き始めた。家にでも持っていかれるのだろうか。だが、待ち受ける冬の自然を、この脚で生き抜く自信はなかった。されるがままになるのも一興だろう。

夕焼けに、高い鰯雲が色づいていた。風は少しずつ冷たさを増して、湖面を波立たせている。私は頭の上に置かれた奴の手の温もりに甘え、目を細めた。そういえば、この女は彼女に似ているかもしれない。いやいや、彼女はもっと上品な顔をしていた。そう思ったが、やはり私はこの女の中に、彼女と同じものを感じた。

私は彼女の顔を見上げ、一言言ってやった。

ニャア。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?