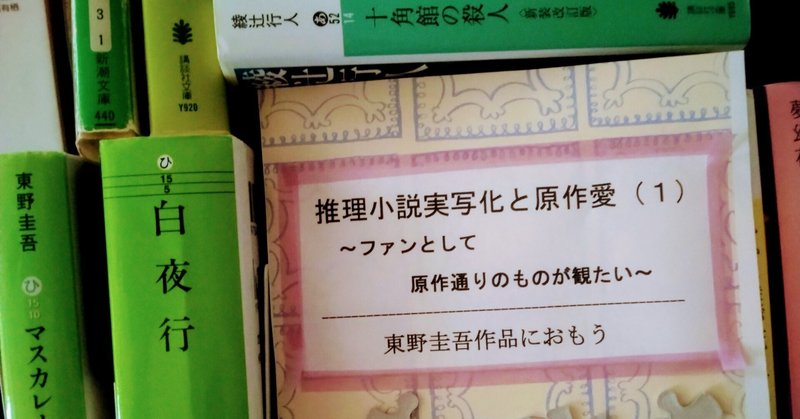

『十角館の殺人』実写化でもう止まらない! 推理小説の映像化に湧き立つ(個人的な)期待と不安(1)

2023年12月にとんでもないニュースが舞い込んできた。

あの『十角館の殺人』(綾辻行人著/講談社文庫)が実写化されるという・・・。3月22日からhuluで独占配信されるとのことだ。

な、な、な、なんだって~!

notoでミステリーについて書く時は『異邦の騎士』(島田荘司著/講談社文庫)が最初と決めていたのに、いったんそれを本棚に戻して今これを書いている。

胸がザワザワして仕方ない。

「どうやって映像化?」という声や予想はたくさん出ているだろうから今更あえて言わないでおくが、数年前に刊行された『十角館の殺人』コミック版(漫画・清原紘/講談社/全5巻)に関しては、「確かにこういうやり方もあるよね」と納得したので、それはいいのだ(けれどあれは絵だから成立するのであって、実写で同じ手は使えないと思う・・・たぶん)。

――となると、どうなるの?

・超重要! 作り手が「読者として原作を好きかどうか」

私は推理小説マニアだが、これらの実写化にはいつも期待と不安がつきまとう。だが今回の「十角館の殺人」について、不安を払しょくする材料としては、(記事によると)監督を務める内片輝氏が自ら綾辻氏へ映像化を打診したという点があげられるのだ。20年間映像化を夢見ていた、とあるから「なら・・・大丈夫だろう」と期待のほうを大きくすることができる。

いや、何が大丈夫なのかというと、監督なり脚本家なり、作品の出来にダイレクトに関わる人物が「原作本をリスペクトしているかどうか」は、その出来に重大な影響を及ぼすからだ。

これは、極めて重要だ。原作ファン、ミステリーマニアとしては、原作の小説にほれ込んでいる人に映像化してほしいと常に願っている。

「小説と映画は別もの」と言う人もいるが、それは「同じ物語でも文章と映像での表現方法は異なる」という意味だと私は理解している。むやみやたらに別の話にしていいわけではない。人気作なら、なおさらだ。

映像化の担い手が、読者としてその本を読んだ際に受けた衝撃や感動、一種のカタルシスを「映像でどう表現するか」に力を注ぐのであれば、半分は成功したも同然だと思うし、そこに重点をおくのであれば逆に「本質とはあまり関係のない部分」の改変があっても構わないと思う(実際そうすることでより面白くなっている作品もあるからだ)。

ちなみに、推理小説映像化の歴史において、「原作とぜんぜん違うけど、神レベルのすごいことになっちゃったね・・・」という作品には、松本清張原作の『砂の器』(監督・野村芳太郎/1974年)が挙げられる。丹波哲郎主演の映画版だが、あれは別格中の別格だ。そう何度も起こる奇跡ではない。

ーーそんなわけで、『十角館の殺人』実写化ニュースをきっかけに湧き出してもう止まらない、推理小説の映像化について過去作品に関するあれやこれや・・・を何回かに分けて綴ります。

興味のある方のみ、どうぞ(作家名は敬称略とさせていただきます)。

(今後、三谷幸喜が手がけたアガサ・クリスティ、宮部みゆき、島田荘司作品の映像化のほか、中山七里『さよならドビュッシー』、塩田武士『罪の声』、松本清張『砂の器』・・・などについて書く予定です)

・東野圭吾作品は「そのまま作れば」打率が高いけど、たまに・・・

東野圭吾作品は、映画だけでなくドラマでも数多く映像化されていて、どれもわりと、原作の良さから大きくはずれていないと思う。

それというのも、原作の小説とくらべて「わりと・・・そのまま作ってるよね」という印象が強いからだ。

ただし、現在話題の映画「ある閉ざされた雪の山荘で」については、未視聴なのでおいておく。けど、なぜハードルの著しく高い叙述トリックものをわざわざ扱うのか、そのまま作ればおもしろくなる東野作品は山ほどあるのに・・・とは思う(『十角館の殺人』くらい作り手のモチベーションが高ければ別だけど)。

東野圭吾作品の映像化については、良くも悪くも作り手が「独自の解釈」や「大胆なアレンジ」をしていないことが多い。それは作品がもともと映像的である点と、映像化において「ここいらないよね・・・」と端折りたくなるような場面や文脈があまりない点があるのだろう(ガリレオシリーズの『聖女の救済』(テレビドラマ版は、原作ファンにとって大事なところを端折っちゃったね・・・と感じたけど)。

阿部寛が加賀恭一郎刑事を演じた一連の作品(テレビドラマ版含めて)も感動的だった。とくに映画『祈りの幕が下りる時』(監督・福澤克雄/2018年)は、「なくてもまぁ大丈夫」なエピソードは省略されていたが、原作の良さを生かした見事な脚本・演出だった。ラストの手紙のシーンは、原作とは違うがあのほうが胸にせまり、効果的だったと思う。

映画『マスカレード・ホテル』(監督・鈴木雅之/2019年)も映像の魅力を活かしてエンタメと謎解きのバランスが良かったし、何気にホテルスタッフのお仕事映画としても見ごたえがあった(『ホテルのお仕事って大変なんだよ・・・』と思わず子どもに観せたくらいだ)。

・原作を白黒反転でみせた伝説のドラマ「白夜行」

記憶に残っているなかで、とりわけ素晴らしかったのは2006年にTBSで放送された連続ドラマ版の『白夜行』だ。

同作品は数多い東野作品のなかでも「そのまま映像化するのは難しい」もののひとつだった思う。理由は「亮司と雪穂という主人公2人の所業を追いかける物語なのに、2人の内面がほぼ描かれていない」からだ(それでどう小説が成立しているのかは、読めばわかる。個人的には、東野圭吾でいちばん好きな作品だ)。

ドラマ版が見事だったのは、原作を白黒反転させたかのように、同じ物語を180度違う角度から描いたところにある。これは挑戦だったろう。

主人公の内面をあえて描かない小説版に対し、主人公の内面・感情を徹底的に描いてみせたのがドラマ版。そこには原作ファンが「別ものじゃないか」と簡単には言えない重厚感があり、間違いなく原作へのリスペクトがあった。タイトル通り、本物の太陽の下を歩けない人間のドラマだった。

その後2010年に公開された映画版『白夜行』は、ほぼ原作通りの映像化。特に悪い点があるかというと難しいのだが、原作未読の人にとっては主人公2人が「なぜそこまでするのか」が理解しづらいかもしれないと感じた(強烈な犯行の数々だから)。やはりこれは(鑑賞した順番のせいかもしれないが)徹底的に2人の内面を描いたドラマ版の作戦勝ちと言えるだろう。

・お願いします、映像化してほしい東野作品(原作のまでで)

東野圭吾作品、ヒット作は放っておいても映像化の可能性が高いとして、祈らないと日の目を見る可能性が低そうなものもあるので、ここで大好きな作品を挙げておく。

ひとつ目『むかし僕が死んだ家』(講談社文庫)。

有名とは言えない作品だが、大好きだ。

かつて恋人同士だったひと組の男女が、「ある家」で古い日記を見つけ、そこから「私」にまつわる恐るべき過去の出来事を導き出すサスペンスミステリー。登場人物はほぼ2人、「家」というひとつの舞台。演劇っぽい作品だが、後半の謎解きはぞくぞくするほどおもしろい(そして悲しく恐ろしい)ので、映像版をぜひ観てみたい。

ふたつ目『夢幻花(むげんばな)』(PHP文芸文庫)。

若者が主人公の青春ミステリー風だが、原発事故や夢への挫折を扱っていて、謎解き後も余韻が残る。映像化の際はぜひ、後半で若者2人が語る「負の遺産」に対する会話をはずさないでいただきたい。ここが本質だと思う。

「負の遺産」から目をそらさずに生きていくこと、小説だとわかっていても、若い世代の勇気と決意に心の底から励まされました。

――さて、今日はこのへんで。

つづいては三谷幸喜が手がけたアガサ・クリスティ原作「名探偵ポワロ」シリーズのテレビドラマ版(『オリエント急行殺人事件』『黒井戸殺し』『死との約束』)についてです。

↓↓↓

『十角館の殺人』実写化でもう止まらない! 推理小説の映像化に湧き立つ(個人的な)期待と不安(2)|涼原永美 (note.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?