【法然】 勝林院で380人を論破 最後は2000人の僧による平和フェス?!‥創建は藤原道長の妻 倫子の弟《寂源》‥声明の聖地

東京国立博物館で特別展「法然と極楽浄土」が開催されているので、法然さんにまつわる大好きなエピソード、壇ノ浦の戦いの翌年鎌倉時代に入ったばかりというタイミングで数多の僧をその教えで無双論破したという伝説の【大原問答】という大きな出来事と、その伝説の地である京都大原の【勝林院】そして宗教音楽【声明】についてまとめ。

「 法然 VS 350人の学者の僧 」

「僧 2000人超による平和 鎌倉時代フェス?!」

平安末期から鎌倉時代に入った頃、源平合戦で武士が戦っていた一方で、後の日本仏教界に大きな影響を与えた事件が起きていた

しかも、その仏教界において伝説の地となった勝林院を今から1000年前に開いた寂源は、藤原道長の妻倫子の弟で道長や当時の貴族から信仰を受け、大河ドラマ「光る君へ」時代ど真ん中を生きた人だった。その時代の200年後に勝林院で法然伝説が生まれていたのだ。(法然伝説の時代でいうと大河ドラマ平清盛と鎌倉殿の13人に関係する要素が満載で理解しやすい)

勝林院は、

⚫︎宗教音楽である声明の聖地

⚫︎大河ドラマ 光る君へに大きく関連する1000年の歴史

⚫︎法然伝説の大原問答の地

という歴史的な寺院でありながら、

近年では「檀家も信徒も持たない寺院」のため雨漏りをしてしまうなど、気にかけずにはいられない存在でもあったりする。興味深いことこのうえなし

【勝林院の歴史】

https://kyoto-ohara-kankouhosyoukai.net/wp-content/uploads/pdf/ohara-guide-202308-1.pdf

◼️平安時代中期

寂源もはや大河ドラマ「光る君へ」メンバー

法然伝説の地 勝林院を創建した寂源とは

(生年不詳 - 治安4年3月2日(1024年4月12日))

・平安時代中期の天台宗の僧侶

・俗名は源 時叙

・宇多源氏、左大臣・源雅信の八男

・母は藤原穆子

・姉は源倫子藤原道長の嫡妻

・官位は従五位下・右近

左から藤原斉信、藤原公任、藤原道長

ここにいてもおかしくない立場の

源 時叙(後の寂源)おそらく17歳くらい

時叙(寂源)は行事をサボり花山天皇に怒られる(一緒に怒られたのは光る君へメンバー!)

永観2年(984年)に当時侍従であった源時叙は同僚の侍従・藤原斉信(はんにゃ金田さん)蔵人・藤原宣孝(佐々木蔵之介さん)(後の紫式部の夫)とともに賀茂臨時祭に怠けて出席せず花山天皇(本郷奏多さん)の怒りを買い、年長の宣孝は処分されたものの、時叙と斉信はまだ若かったこともあり両親の前で誡められた。藤原時叙は16・17歳頃、藤原斉信は当時17歳のこと。翌、寛和元年6月22日に時叙が昇殿(宮中の清涼殿の殿上間にのぼること)を許され、その後、右近衛少将に任じられた。

花山天皇に怒られた3年後に出家 寂源に

天延元年(987年)頃 兄の源時通の後を追うように原因不明の出家。出家後は比叡山に登って覚忍に師事し、永祚2年6月27日(990年)に覚忍から両部灌頂を受ける。後に皇慶の年長の弟子となって寛弘9年(1012年)3月に胎蔵界・金剛界の灌頂を受けた。

大原に移り住み勝林院を再興

寂源は長和2年(1013年)に延暦寺と園城寺の対立を避ける形で大原に移り住み、勝林院を再興した。11年間大原で浄土信仰・法華信仰の研鑽に励んで様々な苦行を行い、その度に毘沙門天が現れて寂源を守護したと伝えられているという。

( ↓寂源の絵 素晴らしい。その他イラストリンク)

天台声明の道場、勝林院を創建した寂源。庵で長年、孤独に修業中の図。

— 渡邊ちょんと@水墨画 (@CHONTO3) August 31, 2020

NHK京都放送局「歴史発掘ミステリー 京都 千年蔵」のために描いたイラスト。 pic.twitter.com/hGhmeyaWCf

勝林院の願主は藤原隆家!

願主(善根功徳を積もうという願いで、仏像や仏寺を建立した本人)は、最近確認されたところによると藤原隆家(光る君へ 竜星涼さん)と、藤原経輔の親子であったことが明らかになったという

寂源の出身の源氏と関白藤原家の結びつきが分かる

隆家が日本の危機を救った刀伊の入寇の前のタイミングで願主となっていた

2行目 藤原隆家 3行目 藤原経輔

藤原道長と赤染衛門など当時の貴族から崇敬された寂源

義兄・藤原道長が度々寂源を尋ねて講説を受ける

赤染衛門ら多くの人々から崇敬を受けた

光る君への道長はゴットファーザー的人生を送るようなので、悩み苦しむ時代に寂源さんが道長の指南役として光る君へに出てくるかも?

ドラマ開始前だったら道長以外誰も知らなかったが、今なら全員分かるのも最高。寂源さん、人を救うために物凄く真剣に修行し一生を捧げた人というイメージだったので、若かりし頃の花山天皇とのエピソードは後から知って凄く意外だった

2024年は寂源上人が亡くなって1000年

◼️鎌倉時代

日本仏教始まって以来の大法論が起きる

1186年 大原問答(大原談義)

-壇ノ浦の戦いの翌年-

①鎌倉時代に影響力を持つようになった法然の教えに対して、他の宗派の僧達が危機感を持つ

②勝林院に法然を呼び、その教えを打ち負かしてやろうと宗派問わず380名以上の学者の僧が集結

③法然に全員論破されてしまう。そしてその教えの素晴らしさに感服

④法然の言っていることは正しいという証拠を示すように阿弥陀仏が光る(証拠の阿弥陀仏)

⑤最終的に仲良く全員で念仏を三日三晩に渡り唱え、その声は大原の山々に響き渡ったという

ー何という八百万感のある日本らしい素敵話— 末法思想でこの世が終わる、なんとかしないとという僧の本気の集結だったのだろうなと

特別展「法然と極楽浄土」東京国立博物館

2024年4月16日(火) ~ 2024年6月9日(日)

大原問答のシーンが分かる絵巻を展示

ニコ美の28分39秒あたり

大原の勝林院で法然さんが問答している場面

証拠の阿弥陀仏がしっかり描かれている

川中教正さん(當麻寺奥院 副住職)の説明が

↓とても分かりやすいし、面白くて最高 笑

ニコニコ動画のアプリをダウンロードするか会員登録すれば

タイムシフトで無料視聴可能

YouTubeにも同じものがアップされていた

▶︎二河白道図 光明寺所蔵 重要文化財 鎌倉時代

この説明部分個人的にツボ何度見たか笑 リンク

法然を待ち構えていたメンバーすごい

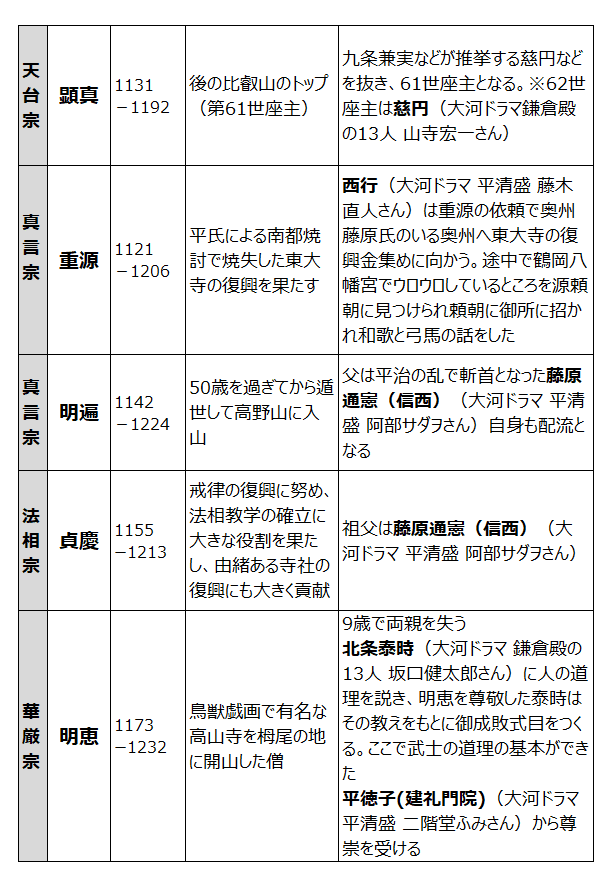

法然さんを論破しようと集まった主要メンバー

顕真、重源、明遍、貞慶、明恵

ざっと調べても骨太な面々と分かる

法然を呼び出したのは顕真

これ以外に学者の僧380人余りと、

その他の僧が2000人余り集まったという

ちなみに、英雄たちの選択「重源」2024年5月20日放送予定

1239年 後鳥羽天皇の遺骨一時安置

隠岐で亡くなった第82代・後鳥羽天皇の遺骨は、遺言により大原に運ばれ大原陵に埋葬された。遺骨は一時勝林院に安置されていたという。

「法然がその社会的影響力を揺るぎないものにした場所」と「法然の影響力を危惧し、法然を流罪にした後鳥羽上皇の遺骨の一時安置場所」は同じだったとは…

元は勝林院の境内だった場所

勝林院と宝泉院と来迎院は

同じ勝林院部の寺で実光院とともに創建

◼️室町時代

衰退と足利義満の支援で再興

文和元年(1352年)には祖曇首座による押領が行われたことがきっかけで寺は衰退し荒廃してしまったが、大原寺初の大僧正(僧の最高位)良雄により、足利義満の後援をうけて大原寺の復興を行った。

足利義満と師弟関係

良雄は音楽的素養に恵まれていた義満に大原流声明を伝授するなど、師弟関係を持っていた。※足利義満は声明の力量を使い政治的に力を発揮していた

宮中の法要を大原の僧が行うように

またこの頃より、宮中における先帝の追善法要である宮中御懺法講の出仕僧の中心を大原の衆僧が担うようになり、声明の寺としての地位を盤石なものとしていった

内裏焼失で後花園天皇の法要を代替で行った勝林院

1476年、内裏(天皇の住まい)焼失により、第102代・後花園天皇の7回忌が勝林院で執り行われ、勅使が参向する。堯胤法親王(後花園天皇の猶子)によって宮中法要の御懺法講が行われた

御懺法講とは

声明と雅楽が美しく奏でられる法要のこと。その始まりは保元2年(1157年)後白河天皇が宮中の仁寿殿で行った法要と言われている。

後白河天皇自身、神仏の前で今様を歌っていたということからも音楽好きだったのが伝わる

◼️戦国時代

勝林院で戦国武将の直筆書状見つかる

浅井長政の書状 安堵状

明智光秀の書状 所領の安堵状

2020年放送

歴史発掘ミステリー 京都 千年蔵「大原 勝林院」で

勝林院の蔵の中身全部出し調査を行い書状が見つかった。勝林院の場所は比叡山のふもとに位置することも関係している?(録画を消してしまい、どういった関係で書状があったのか忘れてしまった。再放送があったら詳細確認したい)

◼️江戸時代

江戸時代初期、将軍徳川家光の時代に春日局の願いで

お江の方の菩提のために本堂が再建されたが、享保21年(1736年)正月の火災により本堂は焼失、安永7年(1778年)に再建される。※このことから、家光を巡って春日局と江の関係は悪かったのではという印象があるもけれど、必ずしもそうとは限らなそう

勝林院を知った番組【京都 千年蔵】

2020年8月22日放送

歴史発掘ミステリー 京都 千年蔵「大原 勝林院」の回

【番組の内容】

・平安時代に創建された仏教音楽「声明」の聖地

・今はその面影もない困窮ぶり

・全国の専門家とともに“蔵の中身の全部出し調査”決行

発掘された1853点の文化財から

織田信長から藤原道長まで歴史的なビックネームとの

知られざるつながりを追う。

再放送か配信復活して欲しい

大原問答と声明の聖地を現地で体感したくて行ってきた(一年前)

1000年前は藤原道長も来ていて

800年前には法然さんもやってきて大原問答があったのだなぁと

声明が生で聴ける機会があるのか調べても分からず、

受付で聞いたところ「ほとんどやってません」と。残念

声明は定期開催ではなくスペシャルなイベントだった

新緑の季節にもう一度行きたい

この日は寒く、人も全然いなくて静寂に包まれていた

この地に学者の僧380人余…

その他の僧が2000人余… フェスです

静かなこの地での熱狂が想像できない

法然さんの教えに感服して皆で三日三晩ここで念仏を唱えた後

では解散となった時、宗派問わず交流したりしていたのだろうか

など、想像が膨らむ

ここから色んな思いでそれぞれの救いの場に戻っていったのだ

特に中には人がおらず、気前よくどうぞご自由に!

といった解放的な感じ

< 本尊 阿弥陀如来坐像 >

【通称 証拠の阿弥陀仏】

法然さんが念仏を唱えれば極楽浄土へ往生できると

経典を引用しながら説いたところ、本尊が光を放ち、

法然の主張が正しいと証明したという

「法然の言ってること正しい」

と、証拠を示すようにビカーッと光ったご本尊

(残念ながら当初のご本尊は1736年に焼失 こちらは二代目)

目元がキリッとしているのが特徴で、

美男の阿弥陀様と呼ばれることもあるという

阿弥陀如来の手から伸びるヒモ(善の綱)

昔から近隣で葬儀があった際に墓地へ向かう葬列の棺を勝林院の南の来迎橋に置き、棺の上に白い布を垂らしその布と阿弥陀仏から伸ばした紐を結び、僧侶は勝林院の境内側に立って読経し死者が来迎橋を渡って極楽浄土に導かれ往生する儀式を行うという

(今でもこの儀式は継承)

本堂で声明聴けた(自動音声)

けっこうな大音量で響き渡る声明

阿弥陀仏の前で最高だった

何故か不動明王と毘沙門天が立たれているという

なんだか不思議な感じがした原因判明

創建者の寂源さんが苦行を行う度に毘沙門天が現れて

寂源を守護したと言われているので、

そのあたりの話から特殊な組合せになっているのかも?

ご尊顔は室町時代のもの

江戸時代の火災の時に全部は運び出せず、

ご尊顔だけを運び出して難を逃れた

お体は江戸時代に造立されたものと考えられている模様

平安時代中期 延喜11年(912年)-永観3年(985年)

第18代天台座主(天台宗の最高の位)比叡山延暦寺の中興の祖

優れた学徳と経営手腕で当時荒廃していた比叡山を復興

不動明王の化身と言われるほど霊験豊かなことから

魔除けの大師と信仰される

(江姫は織田信長の妹お市の方の娘)

位牌がある理由は、かつて火災で焼失した勝林院のお堂を、春日局が、秀忠の妻であり家光の母であるお江の方の菩提を弔うために再建されたことに由来

平安時代中期 生年不祥-治安4年(1024年)

1000年以上前に勝林院を開いた 開祖寂源

藤原道長の妻である藤原倫子の弟

平安後期 長承2年(1133年) -鎌倉初期 建暦2年(1212年)

800年ほど前に大原問答でまさにこの場所で伝説を残す

梵鐘 重要文化財(平安時代中期~後期)

勝林院の中で最も古いもの

驚くことに毎年除夜の鐘で使われているという現役!

勝林院といえば声明《そもそも声明とは》

声明とは法要の中で経典を歌のように唱える宗教音楽

足利義満はこの大原流の声明の名手で、政治的にそれを利用していたという

↓勝林院の声明

おはようございます。

— NHK京都 (@nhk_kyoto) August 19, 2020

今日も一日みなさまが

安らかに過ごせますよう…

大原の声明をお届けします。

心地よくて二度寝しないようご注意を…

歴史発掘ミステリー 京都・千年蔵

▽22日(土)BSプレミアム 午後9時~#京都 #千年蔵 #大原 #勝林院 #声明https://t.co/gYjW2RNh7T pic.twitter.com/jgOTGMVJXs

能の謡(能の歌)が好きな自分としては、同じ母音を伸ばす発声に惹かれる。能=神事。声明=仏に捧げる音楽。いずれも神仏に捧げるもの

勝林院が声明の聖地になった経緯

声明の伝来、勝林院が声明の聖地になった経緯

①インドから中国を経て日本に伝えられる

②日本の最初の声明を用いた法要が行われる 752年

記録が確認出来るのは東大寺の大仏開眼法要

③天台宗に伝わる声明の始まり

平安時代に円仁が中国から比叡山へ伝えたことによる

④勝林院の創建と来迎院の建立 1013年

・寂源が勝林院を創建 長和2年1013年

※寂源は円仁の系譜に連なる

・良忍が来迎院を建立

→二つの寺院を魚山大原寺と総称するように

⑤良忍が大原流の声明を大成

大原寺は声明の伝承拠点のひとつとして発展

声明には天台宗・真言宗・浄土宗・浄土真宗で細かく異なる流派が存在しているが、天台宗である大原寺の住職たちは宗派を超えて声明の伝授をおこなったため、浄土宗や浄土真宗などの声明は、大原の天台声明の流れをくんでいる。大原の声明は大原流魚山声明と言われている

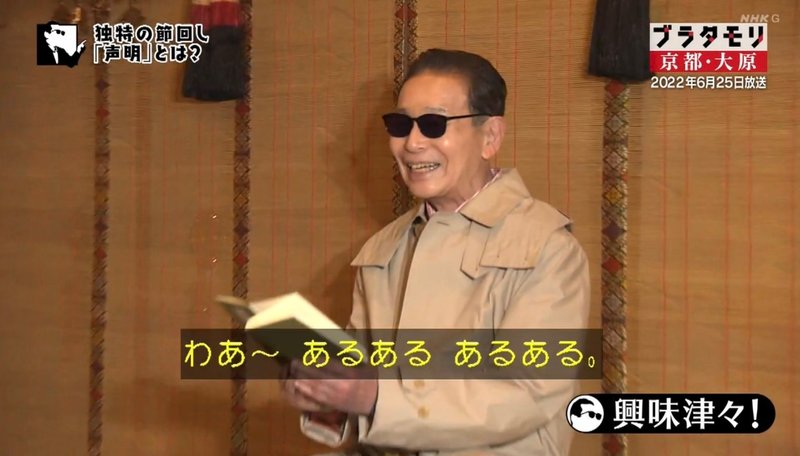

ブラタモリ【京都・大原】で三千院の声明体験

「京都・大原〜なぜ大原は“癒やしの里”になった?〜」

放送日:2022年6月25日

三千院は勝林院と同じく大原にある天台宗の寺院

ブラタモリでは三千院の往生極楽院で国宝の阿弥陀三尊を見た後、本堂へ向かい三千院で一番大事にしている癒しの法要「声明」を体験

優しい語りが終始最高だった小堀さん

青が音階、赤が旋律を目安に唱える声明

声、音、所作が美しい。ため息。ここのシーン再放送があったら見てもらいたい。意外だったのは振る舞いも見るということ。舞わないけれど能と通じるものがある

癒しの音楽は喧騒から離れた小さな山里だからこそ発達していた

--------

勝林院と徒歩圏内にある大原の寺院(三千院、宝泉院、少し離れた寂光院など)まとめて散策ができる。大原は京都の中心部から離れた場所にあるのでインバウンドも少なめなはず、今度は新緑の季節に苔見たいな

--------

◼️勝林院 寄付が支え

檀家も信徒もいないので寄附が支え

法然の大原問答の際に光った証拠の阿弥陀が残っていたら間違いなく国宝だったはず。残念ながら今のものは火災による焼失後のもの

三千院のように国宝の阿弥陀仏が無く庭園も無いので参拝者少なめ。三千院から徒歩3分、後鳥羽天皇陵とともにぜひ足を運んでもらいたい

◼️大原の寂光院も素晴らしい

大原問答が起きた1186年、寂光院に前年の壇ノ浦の戦いから落ち延びた建礼門院徳子がいたのだなと。きっと大原問答の噂を聞いていたのだろうなぁ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?