101_Portishead 「Dummy」

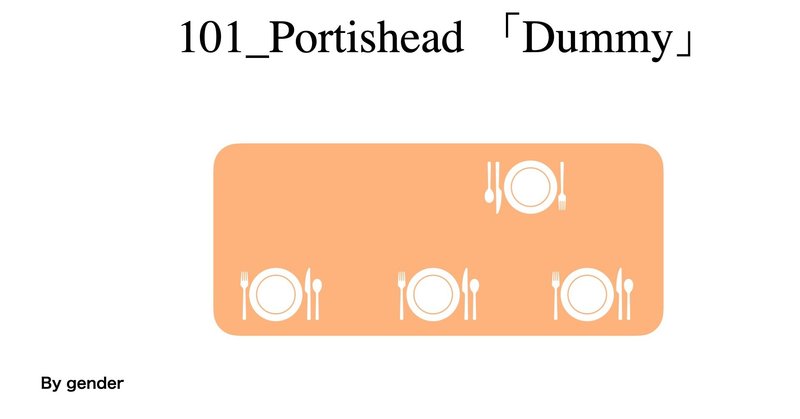

父は他に女を作って、家に帰ってくることはない。だから、私たちにとって父の面影というものは薄い。食卓を囲むのは、この家の4人の女たちの顔だけ。私は3姉妹の真ん中で、母と姉と妹と私。女4人だけの静かで奇妙な食卓。一応、父の席は存在はしているのだけど、誰もそこに座られることもなくいつも空いている。しかし、私たちにとって、父のいない食卓が当たり前になっていた。

「たまには、外食にしようかしら、どうせ、お父さんは帰ってこないし」

母は私たちの食事を作るのが面倒くさくなると、そう言って私たち3人を連れて、近くのホテルの豪勢なレストランに連れて行った。私たちとしては家で食べようが、レストランで食べようがどちらでもよかった。どちらしても、父がいないことには変わりない。父の経営する会社の収益で、我が家の暮らしぶりは裕福だった。しかし、当然の如く、いつまでも父のいない食卓は思春期を迎えた私たち3姉妹の心に言いようのない影を落とし続けていたのだった。

実際に父親の顔を見るのは、多くて年に2、3回といった程度だ。私が幼稚園時代にはもっと家にいたらしいのだが、仕事自体も忙しいらしかったようで、仕事の後は基本的に得意先と毎晩飲み歩いていて、そもそも家庭などを顧みない人であることは確かだった。

そして、私が小学校に上がる頃になると、「あいじん」とか「いいひと」とか「ちがうおんなのひとのおうち」とか「まんしょん」とか、いろいろな言い方があったのだが、どうやらそこに入り浸っているらしく、家にはとんと帰って来なくなっていた。そういった言い方は3つ上の姉から教えてもらった。母からはそれについての言及は全くなかったのだが、そう考えると姉はどこからそういう言葉を知ったのだろうか。

そして、私は同じく3つ下の妹に、お父さんは違うおうちに行っているの、と教えてあげることにした。当然、私より妹の方が物心がついた段階での父との触れ合いは余計に少ない。妹は最初理解していなかったが、小学校低学年くらいになると、「お父さんという存在はそういうものなんだろうな」という曖昧な理解をしていたようだ。私たち3姉妹にとって、父とはずっと「そういうもの」であり続けた。

空席となって誰にも見向きもされず、女だけの団欒は淡々と催され続けた。言ってみれば、その空席の存在が父という存在の不存在を象徴しているようなものだった。だから、私にとって、父といえばあの空席を指すことになるのだと思う。たまに、同級生の友達から「父親が鬱陶しい」だとか「父親から小言を言われてめんどくさい」などといった話を聞くと、私は不思議な気分になった。

食卓の会話の中でごく稀に、「お父さん」というキーワードが出ると、私にとって、それがよくわからない不確かな異物のように感じられた。そうだ、私たちにも「お父さん」という存在がいたんだ、とはたと気付かされる。あの空席に座るべき誰かがおり、その人をこの食卓の主人であるとして考えてみること自体、一種の思考実験のような行為だった。

私たちの父といえば、あの食卓の空席というかあの空白そのものでしかない。父があの席に座って、「学校は楽しいか?」とか「しっかり勉強しているのか?」とか私に対して問いかけてくることを妄想してみる。その妄想の中での父は当時のトレンディドラマに出ていた俳優そっくりで、ハンサムで親しみやすく、時折ジョークを交えて、私たち3人の娘たちとの会話や掛け合いを楽しんでいる、そんな理想の父親象だった。(無論、外見からすでに父親とはかけ離れているのだが)それはそれで、ひとりで無性に楽しくなったりもして、誰にも見られないようにニヤニヤしていた。

そもそも母自体も、私ら娘たちの学校の過ごしぶりに関心がなかったようで、そういったことをまったく聞いていこなかった。私がテストで100点をとったことを伝えても、「ああ、そうなの」というよそ様のような反応だった。いつも、食べるおかずの用意や家の修繕の心配をしていたり、ある意味、どこか浮世離れした人だった。これは後々叔父さんから聞いた話だったが、母は相当な箱入り娘で世間知らずなお嬢様だったらしく、父のようなヤクザ者と結婚するなどということは実家から相当な反対にあったらしい。

しかし、世間というものを何も知らない母は父に請われるがまま結婚して私たち3人の娘を産んだ。私たち3姉妹も、普通に母と暮らしていて、母の無方向ぶりというか、方針のなさというものに唖然とすることも多々あった。いずれにしても、母は実家という何不自由のない場所から、行く果てもわからぬまま周囲に流されて、最終的にこの女だけの食卓に行き着いたのだった。

ごく稀に、父が家に帰ってきた場面に出くわした時があった。小学5年生の時だったか、ランドセルを背負って家に帰ってきたら、玄関で母と父が立ち話をしていたのだ。父は私の方を振り向いたので、私はギョッとした顔で立ちすくんだ。まるで蛇に睨まれた蛙だ。

「おう、清子か」

最初、その男の人をそもそも父だと認識していなくて(そもそも年に数回しか会わないのだ。母の兄である叔父さんの方がもっと会っている)、借金取りでも来たのかと思った。

「なんだ、相変わらずシケた面してんな」

「う、うん」

本当に久しぶりに父と交わした会話がそれだった。私は返事をするだけで精一杯だった。目を合わせられない。この人がお父さんなんだ、とまじまじと顔を見た。外見で言えば、本当に父は柄の悪い借金取りにしか見えない。曖昧にしか聞いていないが、まあそういうグレーな仕事ではあったのだろう。

母は無表情で、父と私を見つめている。本当に久しぶりの父親と娘の会話を、いったいどんな気持ちで聞いていたんだろうか。私はどうにもその空気にいたたまれなくなって、すぐに父親の脇をすり抜けて、靴を脱いで2階の自分の部屋に急いだ。父の傍でいそいそと靴を脱いでいるときに、なんとなくだが父の視線のようなものを感じた。

私はガマガエルが気持ち悪くて苦手なのだが、シミの多い父親の顔はそれに近いような何か得体の知れなさがあった。私はとても下品で醜悪な存在に裸の我が身を晒されているような言いようのない嫌悪感に襲われて、自分の部屋に戻って一人でベッドの上でお気に入りのぬいぐるみをずっと抱き抱えて、そこから一歩で出たくなかった。

あの父の視線を考えるだけで、私は地に足がつかないとても不安で不確かな心地になる。昔、友達との会話で妄想していたハンサムな父親とは、どうにも似ても似つかぬ現実だった。私はギュッとぬいぐるみを抱えたまま、部屋の中で一人、ひたすら父の気配が家から無くなるのを待った。

そんなこんなしているうちに、私が大学生の時に、父の会社が倒産したらしい。相変わらず父は姿を見せなかったが、これが私たちの生活にも少なからず影響を及ぼし始めた。当然、父親の所有物である我が家は引き払われ、私たちはあの女4人だけの食卓を無くなった。姉はもうすでに働きはじめて一人暮らしをしていたが、母は実家に戻り、私はまだ高校生の妹とアパートで暮らすことになった。

家計がだんだんとキツくなってきたので、学費の足しにと私は大学にもろくに行けず、バイト三昧だった。妹は大学に行かず、美容師になると言って、私の家からも出ていった。姉はもう結婚を考えている人がいるのだという。母は実家に戻っても私たちのご飯を作ったりする必要もないのだから、いったいどんな気持ちで過ごしているのだろうか。そして、相変わらず肝心の父は今もどこで何をやっているか知れない。

あの食卓から離れて、たまに私たち家族ってなんだったんだろうな、という気持ちになる。すでに私たち家族が帰る家、戻ってくる食卓はなくなってしまっているのだが、だが、そもそもそこに父はいないのだ。だが、あの食卓は言ってみれば、父のお金のおかげであったとも言えたし、それがまた父のお金のために忽然と煙のように消え去ってしまった。

私たち、家族を繋ぎ止めているものってなんなのだろう。あの女だけの食卓と空席だった父の席は、果たして、私の中でいわゆる「家族」であると規定していいものなのだろうか。私は夫となる誰かと一緒になって子供を作り、私だけの「家族」というものを形作るのだろうか。その中で、子供から学校での話を聞いたり、週末のキャンプの予定だとかを、家族団欒で語り合ったりするのだろうか。

わからない、わからないけど、私は確かにあの何かが欠けたいびつな食卓の中の一員として過ごしていたことは、今の私を形作る重要なピースの一つであることは確かだった。そして私は今でも、それに「家族」という名のタグを付けて、ずっと心の中の深いところにしまいこんでいるのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?