異世界転生チート&ハーレム型大衆小説は100年の歴史がある分野です

※2019年に「チート展開小説の系譜」というタイトルで執筆した記事ですが、2022年に分かりやすさ重視で改題しました

典型的イメージとしての異世界チートもの

近年、「テンプレラノベ」「異世界転生もの」「なろう系」(Web小説サイト「小説家になろう」にちなむ命名)という呼び方である種の小説作品が総称されることがある。これらの呼び方は、安易でご都合主義といった非難する意味合いを持たされることが多く、おおむね以下のような特徴を持つ作品がそのように総称される。

1. 現代でうだつの上がらなかった主人公が

2. 異世界に転生ないし転移し

3. (現代の知識で)チート級の強さで勝利し

4. 王国やハーレムを築く

このようなプロットの娯楽作品は、所謂ライトノベルやWeb小説で頻出するため最近出てきた形のように思われているが、実のところ今に始まったものではない。2度の世界大戦の間の戦間期に、大衆向けの安価な娯楽として、今の少年漫画誌のような低質紙で刷られた「パルプ雑誌」と呼ばれる雑誌が発展した。このパルプ雑誌の主力コンテンツがまさにこのような特徴を備えていたのである。

その代表作である1917年の「火星のプリンセス」では、うだつの上がらない主人公の男が瀕死の状態から火星人として転生し、地球では並みの筋力も重力の小さい現地では驚異的身体能力となりチート的強さを発揮、戦いに勝利し絶世の美女と結ばれる、と展開する。途中紆余曲折があるとはいえ、基本的に異世界転生チートと同じような構図を持っている。

異世界転生ものが流行る理由として「実世界を舞台にしないので考証の必要性がなく書くのが楽」「主人公が現代人の常識を持っていると仮定できるので読み手が楽」の2点が量産型娯楽小説として優れていると2017年ころから指摘されているが、これは現代のネット小説に限定された話ではなく、20世紀初めに安価な大衆娯楽文芸誌ができたときから同じ構図であると言えよう。

タイムスリップもの

「現代知識を持ったまま知識レベルが低い世界に転移・転生し、現代知識でチートする」というタイプの展開は、タイムスリップものの時代劇にも観られる。例えば、「仁-JIN-」は江戸時代に現代医学の知識を用いて当時ではありえないレベルの医療を実現しその名声で歴史的重要人物とも次々と知己を得るというプロット、「信長のシェフ」は美食を極めた現代シェフが戦国時代にその腕で織田信長の信頼を得るというプロットとなっている。どちらの作品も現代ですでにプロフェショナルであるものの、「現代より低水準の世界に転移し現代知識チートで大活躍し、有名人となる」という構造は共通である。

このような作品は現代に始まったものではない。パルプ・マガジン黄金期の1941年に発表されたL.スプレイグ・ディ・キャンプ「闇よ落ちるなかれ」は現代(1938年)の人間が古代ローマ末(東ゴート王国)にタイムスリップし、各種現代知識チートを駆使して生き残り、現代に帰る気ゼロで出世街道を駆け上る娯楽小説である。日本では半村良がこの手のギミックを好んで用いており、1971年「戦国自衛隊」や1992年「講談 碑夜十郎」などで現代知識チートを含むタイムスリップがテーマとなっている。

もっとも、過去へのタイムスリップをテーマとするとほぼこれをやらざるを得ない部分はあるだろう。「バック・トゥ・ザ・フューチャーpartⅢ」のように過去の雰囲気を味わうのがメインだが、射的ゲームのシーンなど「チート」的な部分も箸休め的に挟まれている。現代知識チートまで含めて過去へのタイムスリップものと言えよう。

Cosy catastrophe

もう少し範囲を広げれば、ポストアポカリプスもの(世界が破滅した後を描くもの)のうち、主人公たちの生活の快適さがあまり失われない"cosy catastrophe"と呼ばれるタイプもこれに近い性質を有する。異世界に転生するわけではないが現代とは大きく異なる世界となり、現代では平凡だった人間も荒廃した世界で普通に暮らせているだけでも十分という形で、周囲のレベルを下げることで主人公然としたチート的活躍ができる図になっているからである。この語はもともと批判的な意味合いで作られたものであり、この点で今の「テンプレラノベ批判」とあまり変わらない出自を持つと言える。"cosy catastrophe"の最初期の作品は1890年のEdmund Boisgilbertの"Caesar's Column"や1951年の「トリフィド時代」が挙げられることから、このタイプもずいぶん古い歴史を持つと言えよう。

大衆小説は文芸を豊かにする

昨今の「テンプレラノベ」批判は「ご都合主義で主人公が活躍するものが多い、これはオタクが安易に量産するものに特有だ」的な言い方をされることがしばしばある。しかし、その批判のうち、まず後者のほうは間違っているということをここまで述べてきた。少なくとも20世紀初頭のパルプ雑誌から続く、100年の歴史のある物語構成である。

また、「ラノベ」と呼ばれる小説は量産されているだけあって百花繚乱、様々なタイプがある。実験的小説もあれば、社会風刺の濃い小説もある(私が愛読しているニンジャスレイヤーはその両方である、そしてパルプ雑誌の後継を名乗る娯楽小説ど真ん中の作品である)。

そして、「娯楽小説だから」ということで実験的作品や風刺作品など自由な作風があったのは100年前のパルプ雑誌でも同じであった。「火星のプリンセス」でもそうだったように、「異世界」が宇宙であることは定番で、そのためSFが一大ジャンルとして発達することになった。アイザック・アシモフ、アーサー・C・クラーク、ロバート・A・ハインラインなど(いわゆるハードコアSFを含む)そうそうたるSFの大家がパルプ雑誌に短編を載せている。

アシモフが購読・寄稿していたAnalog Science Fiction and Factの前身Astounding Stories of Super-Scienceの表紙 (1930)。スパイシーな(=セクシーな衣装でピンチに陥っている)女性キャラ含めてパルプ雑誌そのものであると言える。

SF以外では霊的世界も「異世界」の定番で、ホラーも一大ジャンルであった。例えば、ラヴクラフトやダーレスのクトゥルフ神話もパルプ雑誌に掲載されていた。探偵ものも定番で、ハメット作品のような「ハードボイルドもの」はパルプ雑誌で確立されたといってよい(この点は今の「漫画ゴラク」などにも通ずるところがある)。蛮人コナン、ターザンなどもパルプ出身の代表的キャラクターである(現代の視点で見れば、植民地的観点、オリエンタリズム丸出しなのもパルプ故とも見える)。

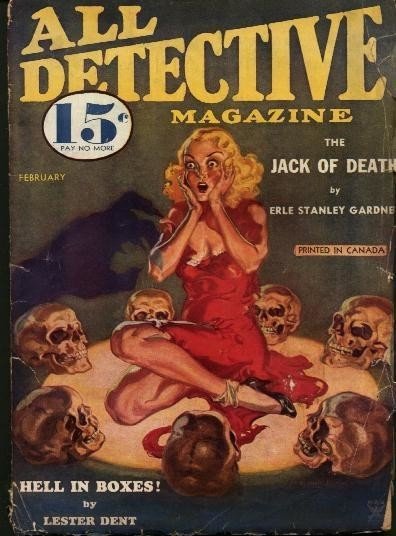

探偵もの専門のパルプ雑誌All Detective Magazine(1934年2月号)。スパイシーな女性キャラが表紙なのは第二次大戦前のパルプのお約束である。

ここまでは一応娯楽作品の範疇に収まる範囲の話で場あるが、極めつけとして、米国初のノーベル文学賞受賞者のシンクレア・ルイスもパルプ雑誌のAdventure誌の編集をしていたことは最後に加えておきたい。安価で安易な娯楽小説というジャンルそのものが文学の破壊者になるとは筆者には思えない。むしろ裾野を広げることで、文学の土壌を豊かにしてくれているように思えるのである。それは、パルプ雑誌でも、ラノベでも同じことである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?