プロレタリアとフェミニズムー性から読む「近代世界史」⑪

・ナポレオン法典の犠牲者、空想から行動へ、英国の労働者階級

1835年、パリへ戻ったフロラは『見知らぬ女性を歓待する必要について』という小冊子を自費出版する。彼女は自身の体験から、お金もなく、支えてくれる人もいない女性の苦しみを書き綴った。抑圧された者の生存は、繋がりを築けるかどうかにかかっている。フロラは都会に出てきた孤独な女性たちのために、相互扶助的なグループの創設を提案する。さらに女性は一つに団結すべきだと訴え、組織的な運動の必要を説いた。彼女はより良い社会を形作るために女性が大きな役割を担うとしたサン=シモン主義を評価するが、ユートピアを示すだけでなく段階的に人々の苦境を改善していくことに、フロラは一層の重きを置いているのである。

再び、夫シャザルの追跡がはじまった。職にも就かずに酒に溺れていた彼は、フロラがパリに戻っていることを知ると、彼女の住まいを特定して待ち伏せ、帰ってきた娘アリーヌを連れ去ろうとする。フロラは激怒するが、警察に話しても夫婦の関係ということで自分たちを守ってくれなかった。弁護士を雇ったシャザルは、家長権を盾に娘を渡すよう裁判を起こす。アリーヌは父を恐れ拒んだが、法廷はシャザルが彼女を「自分の下へ置く」ことを認めてしまう。家父長制が健在だったフランス社会は「父である夫」に味方したのであり、フロラの愛する娘は奪われてしまった。一年たち、娘からシャザルが性的な接触をしてくると脅える手紙が届いた。フロラは憤慨し、夫婦別居の裁判を起こす。このときは何とか認められ、アリーヌを自分の家へ連れ戻すことが出来た。

夫との絶望的な闘いの最中も、フロラは盛んに社会活動を行っている。ペルーから戻って間もない頃、彼女はシャルル・フーリエに会い、人々を貧困から救いたい想いを共有した。フロラはフーリエと問題意識では一致したが、彼は現状を改善するための具体的な行動を起こすのには億劫だった。フーリエの弟子たちも同じで、組織的な運動の必要を感じていたフロラは歯がゆい思いをした。フロラは同じ頃、フランスに来ていたアナ・ウィーラーと友情を結んでいる。ウィラーは夫への失望からイギリスを発ったそうだが、家父長制への怒りなど、多くの点でフロラに強く共感するところがあったようである。

ちょうどこの時期、オーウェンがパリを訪れていた。ウィラーの仲介で、フロラは以前から尊敬を向けていたこの思想家を自宅に招き、社会改革のための意見を交わした。こんな逸話が残っている。オーウェンがパリで講演を行った際、彼を非難して「あなたに味方する女性はいないのでは?」と詰った者がいた。そのとき、「ここにいますよ」と一人の女性が立ち上がった。味方してくれたフロラに対し、オーウェンは会釈して敬意を表したという。

フロラが34歳になった1837年には、彼女は離婚が認められるよう議会に請願書を送っている。夫との関係をすぐにでも絶ちたかったのだろうが、家父長制の不条理を身をもって知り、恋愛の主導権は女性にあるべきと考えた彼女にとって、離婚の自由は当然のはずの権利でもあった。同年にペルーの体験記である『ある賤しい女の遍歴』を出し、その次の年にはジャーナリストとして仕事を始めた。この間にもフーリエの支持者と集会を開くなど、フロラは貧民と女性の解放の道を模索していく。

執筆活動が板についてきたころ、フロラは拳銃を持って待ち伏せていたシャザルに襲われた。この夫は妻の活躍を許せず、勝手な恨みを膨らませていたらしい。彼女は左胸を撃たれ重体となった。銃弾はフロラの心臓の近くまで届いていたが、彼女は何とか一命をとりとめた。傷が癒えきっていないにもかかわらず、年末には死刑廃止と女性の権利を訴える記事を出している。殺人未遂の罪で逮捕された夫をなお気遣ったのか、貧困こそ暴力と犯罪の温床であり、労働者の生活水準の向上を最優先すべきだという内容であった。

フロラが襲撃された翌年の1839年、夫に懲役20年の判決が下された。シャザルはこの裁判で「不道徳な母から娘を守りたかった」と述べている。この後、フロラは元の姓であるトリスタンを名乗ることが認められた。度し難い暴力を経てもなお屈せず、フロラ・トリスタンは既に正義を希求する革命家となっていた。

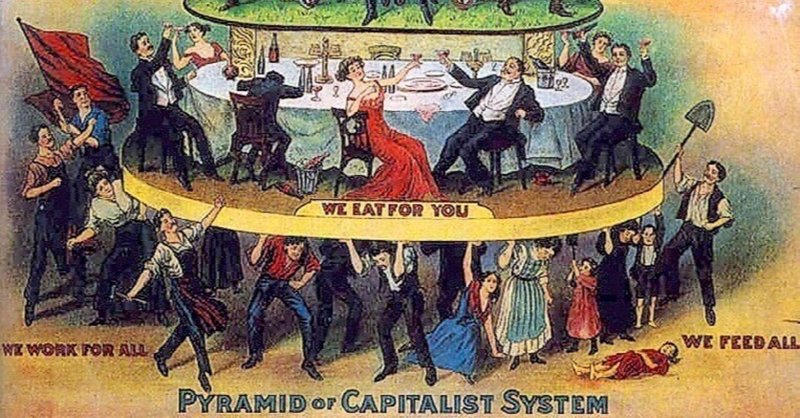

夫に刑が科されたのと同じ年、トリスタンは小説『メフィス或いはプロレタリア』を著している。この本では貴族とブルジョワの闘争とともに、自身の写し鏡であるプロレタリアProletariat(貧しい労働者)の運命を描くことで、貧民の逃れがたい苦しみを表現した。

おそらく告白以上に読者の心を奪うものはない。ルソーやロラン夫人のように、それが真心から作られているときは特にそうである。こうした心を揺さぶる生き方に誰も興味を寄せずにはいられないはずだ。自己を語るその人は私たちの中に生きているのだ。たとえ意見や趣味を共有しなくても、私たちはその人と一緒に不安に悩んだり、喜びを分かち合ったり、苦しみを味わったりするのである

本を出版した後、トリスタンは友人ウィラーの助けでロンドンへ渡った。資本家と労働者の闘争の現場に足を運び、労働運動の手法を学ぼうとしたのである。彼女は議会を見学するのに男装せざるを得ず、女性に傍聴権がない理不尽を再認した。続いて工場や貧民街を訪れ、その現状を記述している。

イギリスのプロレタリアを知ってから、私はもう奴隷制が人類最大の不幸とは思えなくなってしまった。...工場主が仕事をあてがわなければ、労働者は餓死する。病気に罹り、死が間近に迫っても、収容してくれる病院がなければ、藁のベッドの上で死ぬのだ。...年老いて、たまたま事故で手足を失ったりすれば、すぐさま解雇され、逮捕されないかとびくびくしながら、人目を忍んでこっそりと物乞いするようになってしまう

当時、炭鉱で働く女性たちがいた。彼女らは薄暗い坑道で、鎖を体に結びつけて石炭を運んだ。その過酷さから老化は30歳から始まり、子供が出来ても生き延びられるのは稀だったという。トリスタンは売春婦の女性についても紙面を割いている。性病、栄養失調、客相手の過度な飲酒のためにその半数は職に就くや数年で命を落とし、耐えられても7、8年が限度であったらしい。この世の悲惨を目撃して、トリスタンは労働者への共感と格差社会への憤りを叫ばずにはいられなった。

労働者よ、今日まで人間社会において、ものの数にも入っていなかったあなた方労働者よ、私はいま心の底からあなたたちと固い連帯の握手をしたいとの思いでいっぱいだ。

一握りの貴族、議員、主教、地主、...こうしたほんの一握りの特権者が、どうして2600万もの国民から金を搾り取り、虐待し、飢餓に陥れることが可能なのか...この蛮行の原因が一体どこにあるか、知っているだろうか。それはこの2600万もの人たちが奴隷と同じように、無知と恐怖で育てられているためだ。学校、教会、新聞、どれも圧制の共犯者なのだ

・ポーリヌ・ロラン、社会主義、プロレタリアとフェミニズム

パリに戻ったトリスタンは、1840年に『ロンドン散策』を刊行、フランスの人々にも資本と階級とが結びついた暴力を伝えようとした。この頃、フランス政府による検閲が厳しくなっており、出版元を探すのにさえ苦労した。だがその甲斐はあったようである。この著作はフーリエ支持者の新聞『新世界』で取り上げられたほか、サン=シモン主義者の女性ポーリヌ・ロランPauline Rolandは、女性作家のジョルジュ=サンドとピエール・ルル―が創刊した新聞『独立』で惜しみない賛辞を送った。「それは数多くの事実からなり、イギリス貴族が身を飾る豪華なコートで必死に包み隠そうとしても隠し切れない、働く民衆の叫びやうめきの声を暴き出してくれている」。

ピエール・ルル―もまたサン=シモン主義に影響を受けた一人である。ルル―は貧しさから勉学の道を挫折し、レンガ職人となったのちにサン=シモンと出会った。やがて独自の思想を持つようになった彼は、1834年に『個人主義と社会主義』を著して「社会主義」の語を世に広めた。この著作では、個人の自由を重視するあまり貧富の格差をもたらす「個人主義」への批判から、社会の調和を重視するものとして社会主義が定義されている。ここから、人々の自由と平等な社会の両立を志す思潮=社会主義が少しづつ人口に膾炙してゆくことになる。サンドについては後に述べたい。

1843年頃から、トリスタンは『労働者連盟The Workers' Union』の完成にとりかかる。この冊子は労働者階級の解放をはっきりと打ち出し、それは労働者自らの力によって為されるべきだと主張するものであった。上層の権力者たちに対抗するには、労働者は一つの階級として団結し、果ては国際的な組織にまで成長していかなければならない。一方で労働者たちが相互に支え合えるよう、子供や病人のケアを担う労働組合会館などを作っていくことが提唱されている。壮大な目標を打ち立てつつ、トリスタンは日常の改善も軽視してはいないのである。

この著作において、トリスタンは女性を「プロレタリアの中のプロレタリア」と呼んだ。最も抑圧されていると見なされる労働者階級に属していても、男性であれば女性を抑圧しうるのだと警鐘を鳴らしたのである。女性の解放はプロレタリアによってこそ成し遂げられる。そのためには男女で分断されることなく、抑圧された者として連帯しなければならない。このトリスタンの革新的な哲学は、同時代の『自由女性』と並んで、初めて社会主義とフェミニズムを結びつけ、実践的な思想に練り上げ得たものだと言えるだろう。

王政による思想弾圧が続く中、トリスタンは窮乏と身体の衰弱にも関わらず、『労働者連盟』を一人でも多くの人に届けるため奔走する。あまりに急進的な内容と見なされたためか理解者は少なく、彼女は自ら資金をかき集めるしかなかった。トリスタンは何とか協力者を見つけ、労働者団体からの支援もあり、可能な限り職業組合や工場労働者に送っていった。その間、読者からの手紙へ返事を書き、彼女の家を訪ねてきた労働者一人ひとりと対話するなど、彼女は休む間も惜しんで行動し続けた。

当時のフランスで読み書きが出来たのは、労働者の内では三割にも満たなかった。しかも苛烈な仕事による疲労から、彼ら彼女らは政治に関心を向ける余裕が奪われている。労働者の窮状を身をもって知っていたトリスタンは、自ら講演の旅に出ることに決めた。フランス中を巡りながら、彼女は毎日のように労働者たちと集い意見を交わした。途中、官憲に監視され、時には脅されることもあったがトリスタンは意に介さなかった。

労働者の蜂起が何度も行われ、そしてその度に無慈悲な鎮圧を経験していたリヨンの人々は、とりわけ快くトリスタンの旅に協力してくれた。この都市では工業が早くに栄えていたため、労働の過酷さも桁違いであった。ここの絹織物工場では、18時間以上働かされることも少なくなかったそうである。リヨンのある貧しい一家の妻は、トリスタンへこう言った。

まじめな労働者が働いて生活費を稼ぎ、シャツや下着を買えたころは、私たちはこれほど惨めな暮らしではなかった。それは私たちの責任なんかじゃない。勤勉でまじめな労働者でも、一日八時間働いてもパン代すら稼げなくなってからは、家賃や石炭代の支払いで下着類も質入れしてしまった...飢えて死ぬなら、闘って死ぬ方がましだ

聴いたトリスタンは、未計画のまま武装蜂起に頼るより、自分たちを代表する組織に加わり、政府や経営者と粘り強く闘争を続けた方が日常を改善できると返した。トリスタンは無謀な暴動を止めようと必死の思いだったが、窮乏にあえぐ妻は、その間に餓死してしまうと絶望をこぼすだけだった。

リヨンで半年のフランス巡りを終え、彼女は南西部の町ボルドーに向かった。旅の記録をまとめながら、トリスタンは日記に「どこかで気に入った男性と親しくなり、彼と一緒に娘を迎えに行き、イタリアかスペインに連れて行ってやりたい」と漏らしていた。数か月後、銃撃で傷ついた身を押した過労のためか、トリスタンは病に臥せる。1844年11月、彼女は世を去った。41歳であった。

ボルドーでトリスタンを看取ったのは、サン=シモン主義者のルモニエ夫妻であった。このとき彼女の『労働者連盟』の思想に触れたエリザ・ルモニエElisa Lemonnierは、後の二月革命で女性労働者のための運動の一翼を担うことになる。もう一人の友人、ポーリヌ・ロランは残された娘アリーヌに仕事を紹介してやった。アリーヌはその後、クロヴィス・ゴーギャンと出会い、結婚して男の子を産んだ。その子は後に画家になった。ポール・ゴーギャンである。彼は自身の祖母についてこう述べている。

私の祖母はちょっと風変わりな人だった。その名をフロラ・トリスタンといった。...彼女は数々の社会主義的な物語を、なかでも特に『労働者連盟』という物語を書き上げた。これに感謝して、労働者たちは彼女の墓地に記念碑を建立した。おそらく彼女は料理もできない女性であっただろう。...彼女は青鞜の女性であった

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?