僕が本当に怖いと思うのは(村上春樹『沈黙』を読んで)

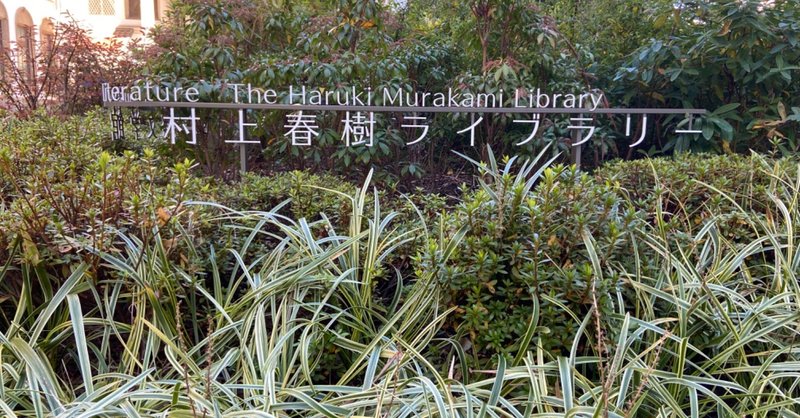

早稲田大学に今年10月開館した村上春樹ライブラリー。

1ヶ月先まで予約で埋まるほどの人気スポットとなっているが、ふと予約サイトを覗いたら幸運なことにキャンセルが出たようで、ひと枠だけ空きが。

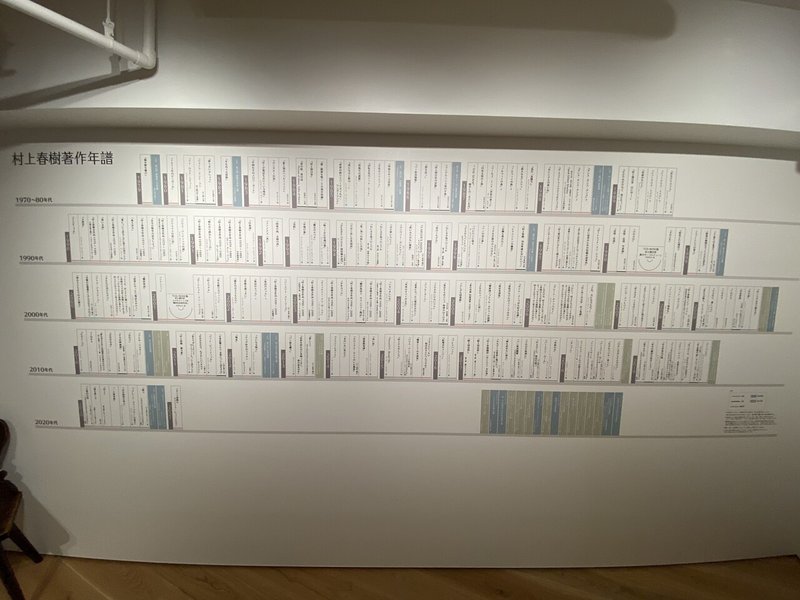

村上春樹さんのこれまでのキャリアが一覧できる館内。その作品が広く支持されているのは言うまでもないが、1979年から途切れずに作品を出し続けている「多作さ」は改めて恐れ入るほど。

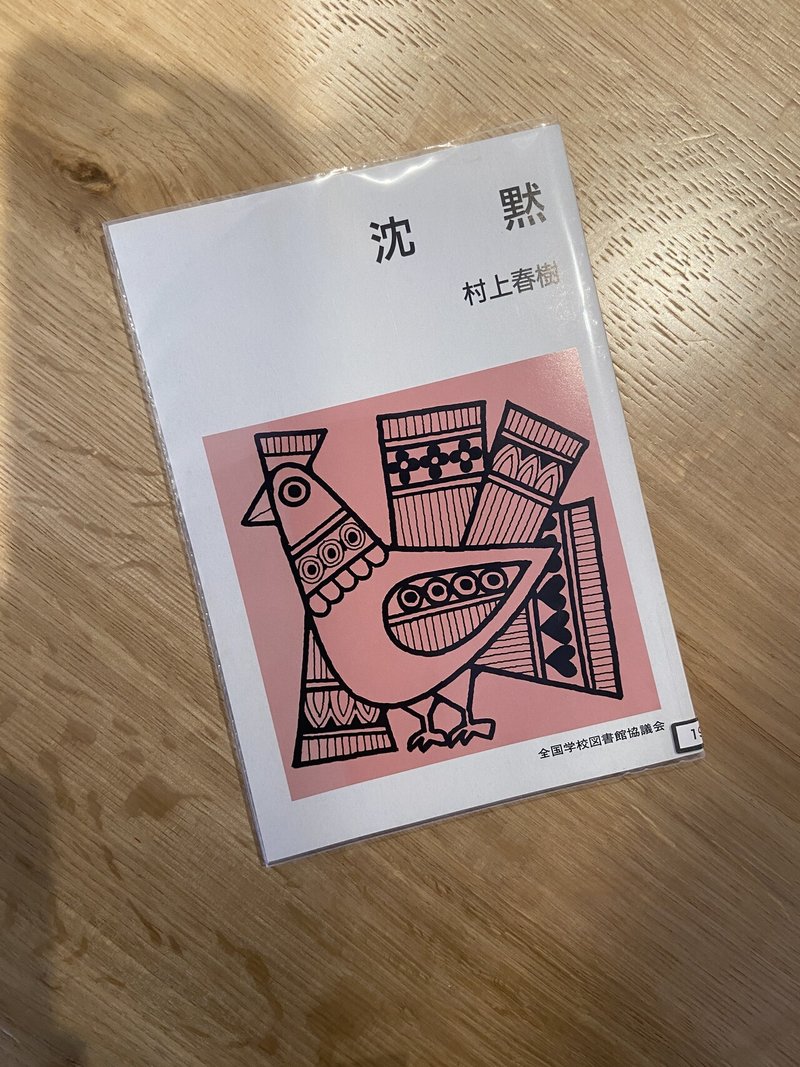

翻訳作品は未読のものも多いけれど、その中に「沈黙』という作品がラインナップされていて目が止まった。

沈黙?遠藤周作?

すぐに思い出せず、図書館から『沈黙』を探す。短編集『レキシントンの幽霊』に収録されているもので、1993年に高校生向けに全国学校図書館協議会が発行したテキストに採用されており、独立した作品「かのように」並んでいたのだ。

話の筋も、すぐ思い出した。

改めて、いま、読まれるべき作品だと感じた。まさに巡り合わせであり、こういうことがあるから本屋や図書館は面白いのだ。

*

『沈黙』は30ページちょっとの作品ゆえに、登場人物もそれほど多くない。

「僕」と大沢と青木。基本的には大沢が、中学・高校時代の回顧で話が進んでいく。

無口で目立たない大沢は、親戚の薦めもあってボクシングジムに通っていた。クラスで目立ち成績も良い青木とは正反対の性格だが、あるとき、大沢のテストの点数が青木を上回ることがあった。

それに対して根に持った青木が、大沢に対して嫌がらせをする。カッとなった大沢が青木を殴ってしまう。中学1年のときだ。その出来事は大っぴらにはならなかったが、5年近くの時を経て、自殺したクラスメイトのいじめの加害者として大沢は濡れ衣を着させられる。裏で糸を引いていたのが青木だったのだが、それが原因で、教師や同級生から無視されるようになる。

しばらくつらい思いを抱く大沢だったが、通学中の電車の中で青木と鉢合わせする。最初は怒りの感情を抱くも、徐々に青木に対して哀れに思うようになる。これをきっかけに大沢は回復し、(周囲と協調することはなかったが)何とか高校卒業まで漕ぎ着けた……

というのが、大まかな筋だ。

*

そのときのことを振り返り、大沢は「僕」に言う。

青木を殺したいほど憎んでいた。しかし彼のような人間は一定数いて、それなりの対処法のもとでやりくりすれば問題はないと大沢は分かっていた。

だが何も対処できず、厄介なのは、その周りにいる人たちだと大沢は言う。

僕が怖いのは青木のような人間ではありません。ああいう人間はおそらくどこにだっているのです。僕はそういう人間の存在についてはあきらめています。(中略)

でも僕が本当に怖いと思うのは、青木のような人間の話を無批判に受け入れて、そのまま信じてしまう連中です。自分では何も生み出さず、何も理解していないくせに、口当りの良い、受け入れやすい他人の意見に踊らされて集団で行動する連中です。僕は自分が何か間違っていることをしているんじゃないかなんて、これっぽっちも、ちらっとでも考えたりはしないんです。彼らは自分が誰かを無意味に、決定的に傷つけているかもしれないなんていうことに思い当たりもしないような連中です。彼らはそういう自分たちの行動がどんな結果をもたらそうと、何の責任も取りやしないんです。

(村上春樹(1993)『沈黙』、全国学校図書館協議会、P31〜32より引用、太字は私)

夢の中には沈黙しかないんです。そして夢の中に出てくる人々は顔というものを持たないんです。沈黙が冷たい水みたいになにもかもにどんどんしみこんでいくんです。そして沈黙の中でなにもかもがどろどろに溶けていくんです。そしてそんな中で僕が溶けていきながらどれだけ叫んでも、誰も聞いてはくれないんです。

(村上春樹(1993)『沈黙』、全国学校図書館協議会、P32より引用、太字は私)

ル・ボンが「群集心理』で示したのは、「(群衆は)暗示を受けやすく、物事を軽々しく信じる性質をもつ」ということだ。まさに青木が群集心理を姑息に掴んで、大沢に対して攻撃を仕向けたように思う。

だが弱く未熟な人々が(もちろん僕もそこには含まれている)、ひとたび暴走を始めると、誰も加害行為を止められなくなる。

それはアメリカの前大統領が、群衆を煽って連邦議会議事堂を襲わせたのと同じことだ。彼は「煽った」ことを否定している。実際にそうなのだろう。暴走のタガが外れた人々を止めることはできない、それを大沢は間違いなく恐怖に感じている。

あなたは何かに、誰かに、怖れを感じているだろうか。

『沈黙』が示唆する暴力性は、いま、至るところで起こっている。

──

記事をお読みいただき、ありがとうございます。 サポートいただくのも嬉しいですが、noteを感想付きでシェアいただけるのも感激してしまいます。