先生の人差し指とキーボード

からし色のマフラーが冬のくもり空の下ではぐれ者のように浮いていた。

ちょっとだけ毛玉ができている。一月はじめのころだと新しいものを身につけている人が多い。クリスマスプレゼントであったり、初売りの戦利品だったりするのだろう。

先生のそのマフラーはどちらでもないようだ。身体にすっかりなじんでいるようにも、見えたから。

私は奥さんがいないと何にもできないんだよ。

いつだか、そんなことをはにかみつつ言っていた。

もしかしたら、そのからし色も奥様が選んだものかもしれない。

声をかけるかためらっているうちに、横断歩道の信号が変わった。赤から青へ。機械じかけの小鳥が鳴きはじめる。

先生はゆっくりと歩を踏み出した。

危うげに。こつん、と杖をたよりに、いかにも不慣れな様子で、一歩を。

私はその背中を見送らず、反対方向の薬局へと向かった。

*

今年さいしょの精神科への通院日。待合室は混んでいた。

年始ならよくあることだろう。でも、今年はまた別の事情があった。

カウンセリングのあと、いつもよりずっと長く待ちつづけて、ようやく先生に呼ばれたときにはとっくに一時間以上が経っていた。

大病院ならともかく、このクリニックでは珍しい。どうも私が午前中の診察では最後だったようだ。あたりにはもう患者さんは誰もいなかった

「引っ越し先が決まったようで、ほんとうに良かったねえ」

診察室で、先生は穏やかな笑顔で喜んでくれた。

私はただただ頭を下げるしかなかった。

「おかげさまで何とか。今回は先生にもいろいろとお力添え頂きまして、ありがとうございました」

いやいや、それくらいなんてことない、と先生は取り合わなかったけれども、実際、福祉の担当の人と話がかみあわず、困ったことになるたびに私は電話で先生に泣きついていた。

先生はいちいちていねいに応じてくれた。市役所にじかに電話をかけ、主治医としての見解をくりかえし強調してくれたことも、診療時間外の夜間に電話をくれて私を落ち着かせてくれたことも、一度や二度ではない。

いったいこれで何度目だろう。先生に助けてもらうのは。

数えようとしても数え切れない。

二十年まえ、はじめて会ったときから、先生は絶えず私の問題をどうにか解決へ向かうよう、支えて続けてくれてきた。

*

二十年。

私にとってのその月日は、先生にとっても同じだろう。ただの数のうえだけなら。でも、まったく同じ日々であろうはずもない。

一生のなかの、二十年。

どんな変化が、先生には起こっていたのだろう。

クリニック全体が引っ越しをしたことがあった。

今の私とちょうど似たふうに、となりの市へと。

その際に院内の設備が一新された。

待合室の棚には明るい色のキャンドルが置かれ、どこからともなくふんわりと良い香りが漂う。受付のカウンターはあたたかみのある木製。ソファはやわらかく、落ち着いた色あいでそろえられた。

「最近の精神科ですよ」と言わんばかりの、やさしい雰囲気。

一方で診察室には、パソコンが導入された。

すべての医療スタッフの端末とつながり、情報の共有をはかろうという、これもまたやはり「最近の病院」らしいシステムの開始だった。

*

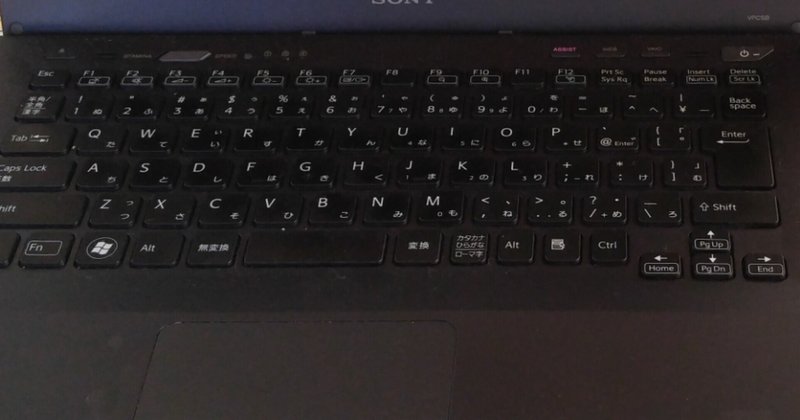

先生はシックな風合いをした絨毯の上でもどかしげに足を踏みならしながら、パソコンのキーをのぞきこんでは人差し指で打つべき文字を探していた。

ちょっと待ってて、えーと、dはどこだっけかな。

待っているとようやく見つけて、ぽんと押す。

私まで感動したのも束の間。ディスプレイに表示されたのは大文字だった。

「あれ?どうしてだろう」

「キャップスロックかかってませんか?」

「あ、本当だ。これ?ありがとう。えーと、次はeか……どこだ……」

dのすぐ上です、と遠慮しながら伝えたら、先生は、あ、ほんとだ、とまた指でぽんとやって、私に苦笑いを向けた。

「パソコンなんてほとんど初めてでね。あなたの方がこういうのは詳しいでしょう」

私は、いえ、あの、たぶん普通ぐらいです、それだけ言ってから、こういう病院で「普通」なんてあまり口にしちゃいけなかったかも、と何となく後悔した。

先生はそのころ、六十代なかば。

二年ほど前に、先生は院長の座をほかの医師に託していた。

私ももう若くないから、準備をしておかないとね。

そんなことを言うので、私は心配になった。

確かに年齢から考えるともう引退したっておかしくはない。

先生はたまたま私の父と同い年だ。父は六十五で嘱託の仕事を辞め、隠居生活をはじめたばかりだった。

なら先生だって、と頭では理解できる。

こうしてパソコンに向き合うだけでも先生からすれば大変な作業だろう。いっそのこと、それを理由に退いても良いぐらいだ。

先生の人差し指がキーボードの上で迷子になる。

ひとつ見つけるたびに、ほっとしたように頬をゆるめる。

そうしてディスプレイを見上げるべく姿勢を戻すと、ぎし、と椅子が鳴った。

前にいたところでも使っていた、革製の椅子。きっと相棒のようにつれてきたのだろう。背にかかっている膝かけの模様にも見おぼえがある。

そういえば、私が座っている椅子も、壁に沿って置かれた二人がけのソファも、以前の診察室にあったものだ。

新しい院長は、そうしたなごりにどうこう言えたのだろうか。

先生の指を目で追いながら、私は考えた。

待合室の美観はすべて院長の好みだと、受付のひとがひそひそと教えてくれていた。

院長の交代が行われた時期に、私も二度ほど院長の診察を受けたことある。まだ若い、おしゃれな男性だった。

私の先生はたぶん、内装もパソコンもすべて院長が望むとおりになるよう、口出しは一切しなかったのだと思う。

パソコンは嫌だ、万年筆が良い、そう言えたとしても、先生は言おうともしなかっただろう。

自分は老いていく身なのだからね。

そう冗談めかしながらも、先生はパソコンのキーの上でまた真剣にうろうろとする。

ようやく書きこんでマウスを掴み、ダブルクリック。あんまりのんびりとしているものだから、パソコンは反応しない。

あれれ、と呟きながら、前かがみになって何度もかち、かちと人差し指を動かす。

先生、もうちょっと早めにです、横から口を出してしまい、先生はまた笑う。

ごめんごめん、次までにもうちょっと勉強しておくから。

そう言ったあとで、いかにもひと仕事おえたかのように椅子に背を預け、脚を伸ばした。

そのまえにクビにならないといいけど、なんて、めったなことをぽろっとこぼしてしまいながら。

そんなの困ります、頑張ってください。

こういうことも、ここで言っちゃいけなかったかなあ、と私が自分を咎めているのも知らず、先生は、そうだねえ、そうするから、しばらく初心者に付きあってください。

そういんぎんに答えて、さて、と脚を引き、また前のめりになってキーボードに指をかざした。

それが十年前のことだ。

*

「一月中旬までに何とかなってくれないと、安心できないよ」

先月の、その年さいごの通院日。

先生は私の話をひととおり聞いてから、カタカタと両手でキーボードを打ち書きこんでいった。

目はディスプレイに据えられている。ブラインドタッチを完璧にこなしているが、先生の姿勢はちょっと揺らしたら革の椅子からずり落ちそうなくらいにななめだ。

腰痛が悪化し、手術をするのだという。

それが年明けの一月なかばから。リハビリ期間も含めると一ヶ月ほどの入院。

この先生がこんなに長いお休みをとるなんて、二十年間、なかったことだ。

きっと、私と出会う遥かまえ、先生がクリニックを開設して以来の事態だろう。

院長交代以後、先生は勤務日数を少しずつ減らしてきてはいた。今は週に三日。うち、フルタイムは一日だけ。

十年前に比べると激減したといえる。

だからこそ入院もできるようになったのだろうけども、それでもなお、退院したらすぐに戻ってきて、今と変わらない勤務を再開するというのだから、もう心底より尊敬するほかない。

*

今回の引っ越しは父親が私を暴行した事件に端を発する。

父親から逃げることは、そのまま離別を意味した。

和解を試みようともしたが、最終的には、私は諦めることを選んだ。

感情面はさておき、現実で肝心なことといったら引っ越しの費用や手続き。

私は福祉にお世話になっている身である以上、さまざまな制約がある。そのもとで先生の意見書が必要にもなったし、役所の担当の要請が困難を極めるときは先生の主治医としての指導がものを言った。

物件を探すにあたり、保証会社を手配するにも、緊急連絡先になってくれたのは先生だった。

役所の指示に従うとなると物件さがしだけでかなりのお金と時間が必要になってしまう、引っ越し後に必要になるお金のことをまるで考えていないようで不安でたまらない、それにそうやってのんきにやっていたら逃げるための引っ越しとしてまったく意味がない。

そんなことで悩んでいたら、緊急なんだからどうしても役所が譲らないなら私がお金を貸すから言いなさい、落ち着いたらちょっとずつ返してくれれば良い、そんな衝撃的なことまで言ってくれたのも、先生だった。

引っ越しでも生活でも私はいろいろな人の力や助言をたよりにことを進めているが、そのなかで私が最も信頼しているのは、この先生だ。

*

「あなたの家が決まらないと安心して入院なんてできないからなあ」

キーボードから手を離し、先生はため息をついた。

「役所の人も私の話は聞いてくれるけど、あなたには違うみたいだから、気を抜けないのがね。それにしても、あなたはどうも人間関係の運が良くはないようだよね」

今年に入ってから就いた仕事先のひとたちのことを、先生はとりわけ思い起こしていたのだろう。

お給料だと思っていたものがポケットマネーだったり、その次はお給料をもらえなかったり。そして父親から暴行を受け、福祉の担当は次から次へと無理難題をふっかけてくる。

父は私のそうしたことすべての原因を、「おまえは前世できっと人を殺したんだ、その報いだ」と大まじめに言っていた。私を殺そうと両手で首を絞めた、そのあとで。

私は先生を見て、いえ、と否定した。

「私はかなり人に恵まれているほうだと思っていますよ」

わずかに先生が目をまるくした。私は続けた。

「二十年前、先生に出会えたんですから、幸運に決まっているじゃないですか」

先生は、一瞬の間を置いてから、ふいに笑い声を立てた。低い、ものしずかなひびきで。

それがすぐに、うめきに変わった。

「笑うと腰が痛くて」

あ、ごめんなさい、と謝ると、先生は腰に手をあてながら椅子の上で体勢をなおそうとした。ななめに。その座り方だと、楽なのだという。

とにかく。

先生は話題を変えるかのように、ディスプレイに視線を戻していった。

「私が入院するまえに一度、来なさいよ。ちゃんと診察しておきたいから。入院中は代打の医者が診るけど、こみいった話までは背負えないからね」

私がうなずくと、先生は、薬の処方はこれで良いかな、とマウスを巧みに操って一種類ずつ確認していった。

私はそれを追いながら、その薬、今は良いです、と伝え、先生がクリックする前に、ポインタ、そこじゃないです、その上、そう素ばやく差し挟んだ。

先生の右手の下でマウスが動き、ディスプレイのなかで矢印がくいっとあがった。

*

私の引っ越し先が決まり、先生の休暇期間も正式に確定した。

お互い、大変な時期になるけど、何とかやっていきましょう。

言い交わして、診察室を出るまぎわ、私は改めて頭を深く下げた。

「今回はお名前をお借りしたり、本当にありがとうございました」

先生は、腰が痛まないていどにふりかえって、

「もう私の出番、ないよね?」

私はドアと廊下のあいまでちょっとだけ立ち尽くした。そして、正直に答えた。

「はい。もう大丈夫です。今回は」

どうぞお大事になさってらしてください。

先生はななめの角度で、いつものあの不思議に静かな微笑みを浮かべた。

でも、口にすることばは、年々、ひねりが増えてきている。

医者も患者もお大事にってとこだけど、私なんか棺桶に片足つっこんでるからね。腰まで入らないようにしておくから。じゃ、また二月に。

*

会計を待っているとき、コートを着こんだ先生が奥から歩いてきた。

午後の診察までの空き時間を、外でお昼ごはんをとることにあてているのは知っていた。

時計を見たらもう二時。先生は一ヶ月のお休みによる不在を控えて、患者さん一人ずつにいつもより長い時間をかけたのだろう。だから私もずいぶんずれこんでしまった。

先生が歩く。

杖を手に。ゆっくり、ゆっくりと。私の前で軽く会釈をしながら。ゆっくり、ゆっくり。

名前を呼ばれ、昨年からセルフになったレジにお札を入れつつ、杖なんてはらはらします、と言ったら、受付の人も、ええ、私も、とうつむいていた。

*

クリニックを出たとたん、先生の後ろ姿が目に飛びこんできた。

からし色のマフラーを巻いた先生は、私よりも背が低い。

加齢や腰痛によるものではなく、もともと先生は小柄なのだ。身長一五四センチの私のほうがちょっと高いぐらいに。

それに気づいたのは、いったいいつだっただろう。

二十年、先生がちいさく見えたためしがない。

診察室ではお互いに座りっぱなしだから、というのもあるだろうけれど、やはり威厳というか、権威というのか。

とにかく何か圧倒的な説得力や存在感が先生をいろどっているのだと思う。決して表面だけではなく。

信号が変わり、先生が歩きだす。

杖を右手に、一歩、また一歩。文字を探して一つひとつ、キーボードの上をおぼつかなくさまよっていたころのように。

私は治るのでしょうか。

病院が引っ越しをしたぐらいのころに、そう尋ねたことがある。

もう通院をはじめて十年が過ぎていた。その間にもいろいろなことがあったのは事実だけど、医師にそんなことを聞くのも勇気が要ったけれども、私は知りたかった。

先生は真新しいパソコンから手を離して椅子ごと私に向きなおった。ぎしぎしと椅子の音とともに。

「あなたの場合は治るとか治らないとかじゃないだろうね」

私はその意図をはかりかねて、黙って先生を見ていた。

「機嫌の良い時期を安定的に長くする工夫が必要なだけだと思ってるよ」

まだ良くわからなかった。

「私は病気なのですか?」

先生は少し思案顔になった。

「そうだね。病を抱えていると思う」

でも、と、先生はどこか疲れたかのように首を傾けた。そうして、ぐるりとほぐすように巡らせていきながら、

「どこまでが性格でどこからが病気かなんて、どの病気が絶対に治るかなんて、わかりっこないでしょう」

病院に来ないだけの病人のほうがずっと多いんじゃないかと思うよ。

横断歩道を渡っていく先生とは別の方、薬局へ向かいながら、私はそのことばと父の姿を重ねた。

同い年の先生と父とではなく。

マスクのすきまから吐いた息が眼鏡をくもらせた。

目に見えない病。目に見える病。

見つめようとするか、見まいとするか。

良くなろうとするために制限を受け入れるのか、自由でいたいから面倒ごとは避けて便利な標的に当たり散らすのか。

処方箋を出し、薬の用意を待つ間、数日前から痛みを感じるようになった左肩をこっそりストレッチしながら、頭の中のメモに書き足した。

引っ越したら総合病院を探すこと。

昨年末に予定していた心臓の検査をすること。

今年は健康診断を受けること。

二十年後、先生みたいに、何かをできるひとでいられるように。

先生みたいに、じゃあまた、と再会の約束を誰かにできる、そんな私でいられるように。

サポートして頂いたぶん紅茶を買って淹れて、飲みながら書き続けていきます。