ビジョンは「都市」の形をしている~『太陽の都』カンパネッラ

中世イタリアに、トマソ・カンパネッラという思想家がいた。

若くして政治運動で逮捕されたのち実に30年を獄中で過ごし、度重なる拷問に耐え、正気を失ったふりをして処刑を免れさえしながら、なお塀の中で内省と思索を重ね、多くの重要な著作を執筆した。

世渡りの危うさだけではない。中世末期の自然主義的な感覚論・認識論(テレジオ哲学など)を発展させる一方で、宗教的関心に誘われて魔術思想にどっぷり浸り、それらをないまぜにしたまま危ういバランスを取り続けた思想家でもあった。

ときはルネサンス末期。教会権威の動揺から欧州全体が戦火にまみれ、中世流のスコラ的思弁も崩れ落ちた。呪術的なわけのわからない思考が主流を占め、錬金術が一大ブームを巻き起こし、芸術家はアヴァンギャルドを叫んで続けざまに発狂していく。世界の断裂と絶望を背景に、巨大で多様な文化圏が花開いた。科学と理性と道徳に導かれた社会市民が整然と行進する近代の夜明けまでは、いま少しの時間があった。

時代を代表する哲学者と呼ばれたカンパネッラの思想は、まさにイタリア・ルネサンス大動乱の掉尾を飾るにふさわしい。百花繚乱、複雑怪奇に咲き誇る危うい文化の全体が、それが帯びる熱気と綺羅びやかさ、そして毒々しさの多面性が、この独房の哲人の手なる作品には余すところ無く反映されているのだ。

本書『太陽の都』も、獄中で書かれた。

17世紀初頭に発表されたそれは、遡ること更に1世紀前のトマス・モア『ユートピア』の流れをくむユートピア論である。航海士が東方で見かけた国について語るという形式で、著者の輝けるビジョンと現代社会への痛烈な批判をうちに含みながら、理想的な国家のあり方が語られていく。

大航海時代が生んだ新たな世界"像"への衝動

コロンブスの船の航海士であったジェノヴァ人が、現在のスリランカがモデルのタプロバナ島の平原で遭遇した不思議な国家について語る。航海士はなにやらすぐ後に用事があるらしく、隙を見ては話を切り上げようと急いでいるが、聞き手である修道士が無理やり引き止めてどんどん質問を挟んでいく。最終的にジェノヴァ人はそそくさと立ち去ってしまうのだが、その頃までには「太陽の都」についてのほとんど全貌があらわになっている。

実は、この場面設定ひとつにも、当時の時代背景の中での本書の位置付けを読み解く鍵がある。

コロンブスがバハマへとたどり着き、大西洋航路を発見したのが1492年。その後200年に渡る大航海時代が幕を開ける。それまでは空想と思考の産物でしかなかった”世界”が、(西欧からの視点では)急激に広がっていった時代である。伴って、まったくの未知な物事や文化にまつわる知識が怒涛のように流れこんでくることになり、これはその時代の人々の好奇心を猛烈に掻き立てる。

聞いたことのない香辛料。珍奇な動植物。想像だに出来ない未開人たちの風習。まだ見ぬ新世界のことがらのひとつひとつに、当時の人々は熱狂した。これに触発され、航海日記や航海誌の形式がノンフィクション/フィクション問わず大流行を見せることになる。

本書も当然属するそのブームの系譜がうちに含む一大テーマは、「知ることへの渇望」であった。航海士の再三の懇願にも聞く耳持たず、強引に引き止め続ける修道士の振る舞いは、当時の西洋を覆い尽くした知識人たちの熱狂をつぶさに反映していると言える。

そして後述のように、本書が構想する理想国家がまずもって知識論・教育論から語りだされるのも、人々の生活のさまざまなレベルにおける世界像の刷新という認識論的テーマに貫かれているからであろう。

普遍神学から神秘思想へ

冒頭で触れたように、後期ルネサンスは宗教改革の時代でもあった。カトリック教会による反改革運動との衝突で多くの血が流れ、思想的受難者も多く出た。地理的な拡大による異文化思想の流入も相まって、世界は異端や無神論も含めた多元的な宗教観の並立という多元主義的な動揺のさなかにあった。

こうした現実を前にしたカンパネッラの問題意識は、いかにして宗教の相対化・世俗化傾向を食い止めて普遍的な神学を樹立するか、そしてその統一的な信念の上にいかにして世界の知識の体系と人々の和平を構築するかといった点にあった。

ゆえに本書が目論む「世界像の刷新」は、宗教という糸が綿密に織り込まれながらも、統治機構、産業、科学技術、教育、市民生活、外交など生活の全面的・包括的な改革が目指された、極めて射程の広い構想になっている。

本書で描かれる太陽の都の絶対的な統治者「太陽」は形而上学者でもあるーこの意味でプラトン「哲人皇帝」の反復であるーのだが、その学の基礎は天体運行の学=占星術に深く根ざしており、天体の周期とその意味するところが宇宙を規則的に動かす神の意志のもとで理解されている。住民たちの全生活は、占星術と宇宙の学に従って組み立てられ、その中で合理的に運行している。

神学を合理的理性が処理し国家統治へと配備していく様はスコラの正統のようにも見えるし、しかし他方で、星々の動きで表現される神性が人々のあらゆる生活の規則と相密着していく様は新プラトン主義における「流出」そのものとも感じられる。宇宙の秩序と人間の並行関係(マクロコスモスとミクロコスモス)がこの時代の大きな思想的キーワードだったことを考えると、プラトンからプロティノスへ、プロティノスからピコ・デラ・ミランドーラへと受け継がれる神秘主義の系譜の、カンパネッラはその最正統の嫡子とも言える。

さらに、そうした枠組みには収まり切らない現実的で実践的な都市運営と生活の技術への目配せが、本書のいたるところに盛り込まれている。

こうして、本書は単なる政治批判のユートピア論とも、単なる中世末期の神学・哲学の書とも一線を画している。ある種の宇宙論に貫かれた、全思索と全生活の体系的な刷新。ここにおいて、理想国家論としての本書はトマス・モアのみならずプラトンさえも越えていて、ここに本書特有の面白さがある。

カンパネッラの知識論・教育論

太陽の都の住民は、みな若いうちから全学問の修了を目指す。

統治者「太陽」の3人の補佐役の一人「知恵」がこの領域を管掌する。

この「知恵」は、どの環状地区の内側の周壁にも外側の周壁にもことごとく、また上部の防塞部分にまで、あらゆる学問を絵に描かせました。

そして男女の別なくすべての人が、あらゆる学芸を習得させられます。子どもたちは三歳になると、四組にわかれて歩きながら、壁に書いてある言語とアルファベットを覚えます。四人の年配者が、子どもたちを引率して教えるのです。それから、からだを鍛えるために、いつも無帽で、はだしのまま、遊戯をさせたり走らせたりします。これが七歳までつづきます。そしてまた、さまざまな技術の仕事場、つまり仕立屋・画家・金工などのもとに連れてゆき、子どもたちの適性を見ます。

七歳をすぎると、ひとり残らず、自然の諸学の授業に出ます。すなわち、どの授業にも四人の教師がいて、四時間のうちに四組とも授業をすませてしまうのです。また、ある組の生徒がからだを鍛えたり公共の仕事に奉仕したりしているあいだに、ほかの組は授業を受けているという具合なのです。つぎに、みんなが数学、医学、その他の学問を学びはじめ、たがいに絶えず議論しあい、競いあいます。

まず円環の壁に、全知識が絵で描かれている。市民はこれを覚えることで、全学問を習得できる。

すでにしてここに、サイクロペディアー円環の知ーというコンセプトが芽吹いている。さらにこれを、絵というメディアにして壁に取り付けた。

世界初の絵引き辞典として名高いコメニウス『世界図絵』が、本書のあとを追うように1658年に出ている。『百科全書(Encyclopedia)』ー「円(エンキュクリオス)」の「知(パイデイア)」というギリシア語が起源ーはそのちょうど100年後に出版された。急拡大する知識を網羅的に記述してこと、そして知識を絵で表現することが、急激な知の膨張で彩られたこの時代に要請され、発見された。知識というものが、全部学べば丸く閉じると見抜いたカンパネッラの慧眼が、これらに先んじていた。百科全書派〜啓蒙思想へと連なる知識論の萌芽が、ここに見て取れるのである。

それ以外にも、学問に劣らず肉体の鍛錬に重きを置く点は、中世の長きに渡り不浄なものと押し込められていた古典古代の肉体礼賛の復刻の感があるし、技芸の重視についてもギリシアの反復という形での新たな時代への変わり目を感じさせる。

また、国政の観点では個人所有を禁ずる共産制の国家でありながら、国民の自足性の土台となる教育・鍛錬・技術提供が具体的に描かれている点も面白い。所有権ではないところに個人の自由と連帯を基礎づけようとする人間観は、そのままルソーの社会契約論へと流れ込む。

こうしてみると、『太陽の都』は中世という大きな時代から、近代というまたひとつの大きな時代への転換を促したとまで言えないにしろ、その継ぎ目を極めて鮮やかに写し取った書と言えそうである。

住む、信じる、労働する!

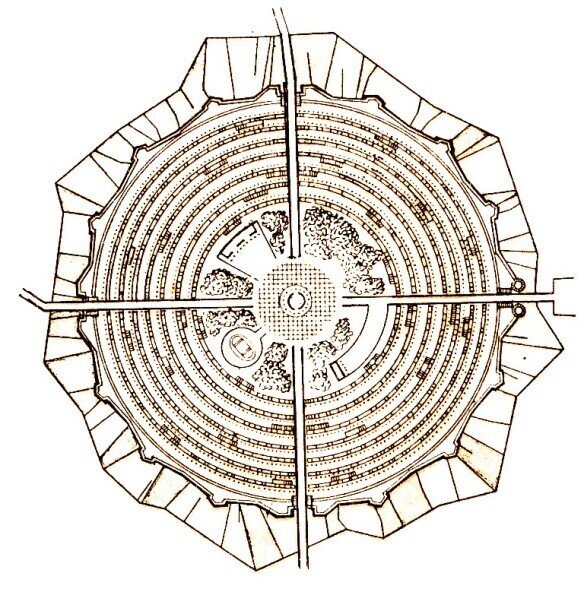

都市の構造に目を移してみよう。描かれるのは、同心円状に何層にも重なる円形の都市である。

フランスの城塞都市カルカソンヌや信長に抗した石山本願寺にも幾重にも築かれた防御機構があったが、こちらはなんと8層の城壁で囲われている。『進撃の巨人』の城壁都市をイメージしてもらえればよい。

住民たちは防壁にへばりついた住居に住んでいて、外界からの侵攻にいつでも対応できるようになっている。都は複数の区画に分かれており、それぞれの住民は各区画内であてがわれた住居に住みながら、そこで農耕作業をやったり勉学に励んだりする。

都市の中央には太陽国家を統べる「太陽」たちの祭殿があり、占星の儀式などもここで行われる。「太陽」を中心にして幾重にも重なる同心円は、当時信じられていた実際の天体の構造とぴったり一致している。

こうして、都市生活の全体が宗教的色彩に彩られながら、住まうことと暮らすこと、その他あらゆることどもが同じ一つの場所で統合されている。今風に言えば、究極の政住、教住、職住一体型の都市がそこにある。

有機的な全体システムのなかに統合された住民たちが、都市構造と分かちがたく結びつきながら、秩序正しく運行していく。

非在のうちにある「都市」の理念

こうした理想的な都市は、<遠方性>によって定義づけられる。

実在しない架空の島、それも読者がいるイタリアからは遠く離れた隔絶された世界である。

本書の場面設定に立ち返ってみると、コロンブスはカリブ海ばかりへ何度も周航し、ヨーロッパから喜望峰をぐるりとインドへ回る航海はついぞしないままであった。モデルとなったスリランカ周辺について、当時の著者が土地勘や風土についての知識を持っていたとも言い難い。故に本書は、著者の現実的な地理・風土的知識との交絡が全くない、完全に仮構的な物語なのである。あえて遠方に置かれ、「理想上の国家は(いまはまだ)存在しないものであり、探求さるべきもの」として描かれた理想都市は、不断に目指されながら一向に近づきえない究極の理念である。

そしてまた、こうした極度の観念性にも関わらず、ページを繰る中で現れるのは、徹頭徹尾、具体的な都市である。とことん理念的でありながら、同時に細かく生活の局面まで設計され、具体化されている。

理想と現実、思想と暮らし、居住と労働。さまざまな側面が総合された遠方のユートピアを舞台として、読者はひとつの都市生活を"読む"のだ。

本書が描く太陽国家は、全方位的に最高度の効率性を誇るまぶしすぎるほどの理想主義ではあるが、こうした市民生活の理念/ビジョンのようなものが、「都市」という具体的で実在的なプラットフォームの上で展開されたことは実はいまだかつて無かった。それどころか、都市が思想上の理念に基づいて設計されるべきという考えも、そもそも何かの目的に基づいてデザインされるべきという考えも、それ以前には存在していなかった。かつて書かれた多くのユートピア論は、「いかに住むか」を例外なく素通りしている。

そうであってみれば、著者のこのビジョンが、ユートピア文学ならではの表現方法で、眩しすぎるほど理想主義的な形で描かれなければならなかった理由も飲み込めてくる。そうでなければ結実しえなかったほど、野心的で斬新で、当時にしてはある種ぶっ飛んだ試みであったのだ。

ビジョンは、都市の形をしている。裏返せば、実際の都市の設計とデザインの隅々にまで、住民の全生活を導くビジョンが込められるべきである。本書はこのことを言い当て、そして自ら実際の設計図を書いてみせた人類最初の書であり、その意味で「都市計画」の端緒を開いた不朽の古典である。

近代建築の父ル・コルビュジエが「人間のための都市のデザイン」を高らかに歌い上げるまでには、本書刊行からなお3世紀を待たねばならない。

※なお、読んだ岩波訳は絶版につき、読んでない現代思想社版を添付↓

頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。