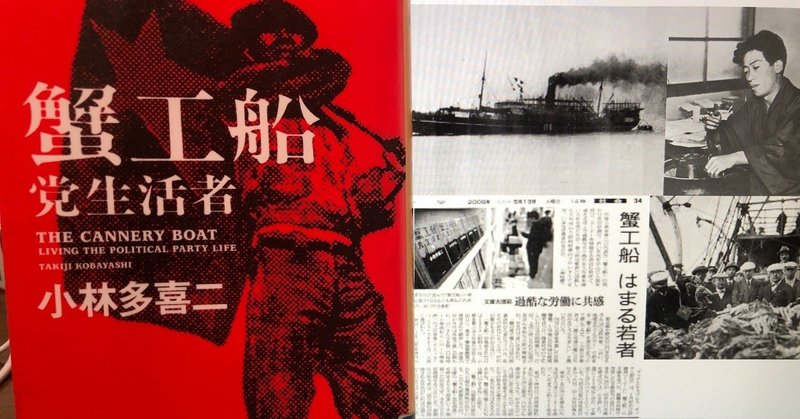

vol.65 小林多喜二「蟹工船」を読んで

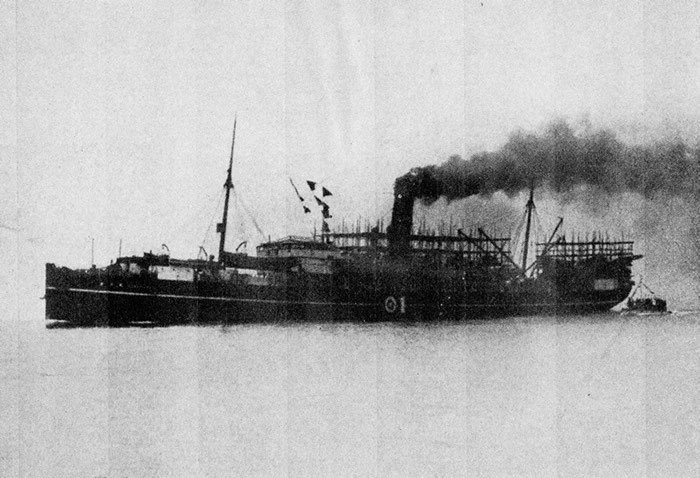

プロレタリア文学を代表する傑作との紹介がある。1929年の発表、同年発禁。舞台は、オホーツク海でカニ漁をする「蟹工船」という缶詰加工設備を備えた漁船。そこには「雑夫」と呼ばれる海上労働者たちがいた。彼らは、劣悪で過酷な労働に縛られ、常に死と隣り合わせの状況で、会社の「搾取」にも苦しんでいた。その現状を訴えるリポルタージュ的な作品だった。

この小説に主人公はいない。様々な事情を抱えた労働者がいる。監督は全てを「日本帝国のため」と結びつけて酷使する。未組織な労働者は「木の根ッこ」のように扱われる。その描写にたじろぐばかりで、感想文をどう描くか、視点に迷う。

どうしても作品の内容よりも、発禁された背後に興味がいく。この時代、閉鎖的な海上労働者たちの実態はどうだったのか。軍国主義的な空気の中で、実際にどこまで個人が抑圧されていたのか、そして小林多喜二という小説家の最期はなぜ拷問死なのか。

新潮解説の記述を要約すると、常に警察から要注意人物とマークされていた彼は、やがて、非合法だった日本共産党に資金援助して逮捕される。そして、治安維持法で起訴され、刑務所に収容され、危険思想取り締まりを機に、再び特高警察に逮捕され、寒中丸裸にされ、棍棒で打たれ、ついに搬送された病院で死亡となっている。

時代は、多喜二が殺された前の年に、5.15事件で海軍の青年将校たちに犬養毅総理大臣が殺害されている。(1932年)

この作品の背景に、「強権」と「独占」にまみれた資本主義の実態を想像する。特に若い世代は頑張っても貧困層から抜け出せない。ストライキが違法行為だったこの時代、労働者を踏み台に資産家が警察権力とつながり、さらに貧困層を虐げる。不穏な空気に満ち殺伐とした社会に、さらに世界恐慌の波が追い打ちをかける。そしてやり場を失った貧困層のうっぷんはやがて、軍部の導きにより大陸へと仕向けられていく。そんな時代の中で、実態を暴露するように「蟹工船」が発行される。そしてすぐに発禁となる。

この小説は、文学的描写よりも、作品を入り口に、その時代背景と当時の労働環境に興味が移っていく。

今、働き方改革というワードをよく聞く。厚生労働省のHPには、「多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。」とあった。

90年経って、全体のための労働から個人のために変わったように見える。

しかし、低賃金長時間労働のレポートは、今でも聞く。働き方は、個人の選択の自由としながらも、個々の将来に夢ややりがいという曖昧な言葉をぶら下げ、気がつけば低賃金長時間労働だったという職場は消えない。それどころか「生産性のない」人間は「生きる価値なし」と判断され、「自己責任」という言葉で切り捨てられたりする。

切り捨てられた人はどうなるのか。

今朝の朝日新聞に「ルポ孤独死」が特集されていた。誰にもみとられずに死後、時間が経過してから見つかる孤独死が、年間数万件にも及ぶとあった。

「蟹工船」の「雑夫」は形を変え、より深刻化しているようにも思える。

「蟹工船」の読書感想文がどうでもよくなってきた。小説から離れてそんなことを考えてしまった。

我が家では時々、ズワイガニのカニ缶を炊き込みご飯に使っている。ありがたいカニ缶に、90年前の「雑夫」のことを思いながら、感謝を込めて美味しくいただこうと思った。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?