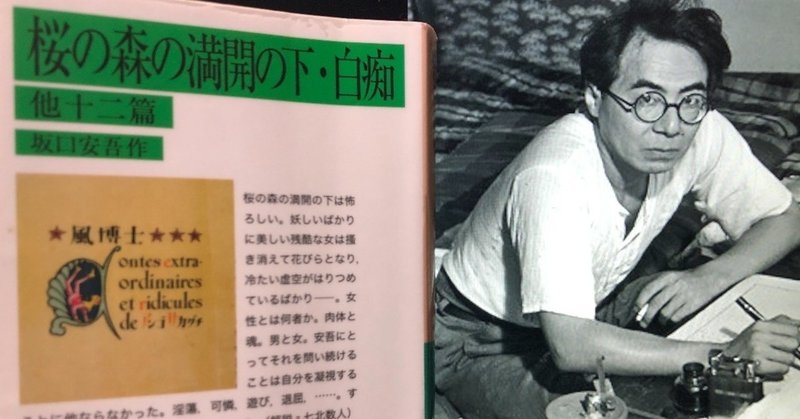

vol.76 坂口安吾「白痴」を読んで

短編ということもあり、ウイスキーを飲みながら気軽にこの「白痴」を読みだした。しかし、書き出しでただならぬ気迫を感じ、すぐにその背徳的な下町の生態に引きずられた。

冒頭、人間と豚と犬と鶏と家鴨が住んでいる町内の人々の、ひどく荒んだ生活から始まった。戦争以前からふしだらだった。「白痴」の女はその町で静かに暮らしていた。

主人公の伊沢は、新聞記者のあと映画の演出家を目指していたが、その日常は空虚なものだった。勤務先では個性や独創性は不要で、「兵隊さんよ有難う」、「ああ日の丸の感激」、「思わず目頭が熱くなり」、そんな希薄なことを書くだけだった。伊沢の情熱はとっくに死んでいた。

時代は、日本の敗戦が身近に迫っていた1945年、明日、東京が廃墟になろうとしていた。

この小説、戦争という極限状態の中で、人はどういう感情になるのか、そこを深く掘り下げた作品だと思った。結果のすべてを戦争のせいにしているわけではないだろうけれど、元来の人間を見つめているようにも感じた。『堕落論』のように、人間の本然を見つめる覚悟を促したのかもしれない。

この小説の中で「白痴」の女は、何かの比喩のように感じた。一体何を表しているのだろう。伊沢の内面にある虚無を表しているようにも思う。元々この「白痴」の女は、四国遍路で出会ってそのまま町内の「気違い」が女房にしていた。やはり内面的なものを感じる。

伊沢の部屋に「白痴」の女がやって来た夜、「俺にもこの白痴のような心、幼い、そして素直な心が何より必要だったのだ。俺はそれをどこかへ忘れ、ただあくせくした人間の思考の中で、うすぎたなく汚れ、虚妄の影を追い、ひどく疲れていただけだ」と伊沢は気づく。

東京下町大空襲に生きた伊沢は「白痴」の女を抱えながら、炎の中を逃げ惑う。その死が迫っている描写は、とてもリアルで一語一句、気迫に満ちていた。死から逃げ惑う時の精神状態と、ひどく荒んだ日常の中で抱く感情と、どこがどう違っているのだろうか。それを読者に問いかけているシーンにも思えた。

この小説の最後に、生きるための希望もない伊沢は、豚のように眠る「白痴」の女の横で、「その戦争の破壊の巨大の愛情が、すべてを裁いてくれるのだろう」と考える。

どういうことなのだろう。

戦争以前から世間はひどく荒んでいた。伊沢の日常も空虚なものだった。「白痴」の女は違う価値に生きていた。

不幸ではあるが戦争はすべてを焼き尽くしてくれる。ひどいく荒んだ世間にも、伊沢にも、「白痴」の女にも、平等に死を振り分けてくれる。すべてが無意味になる瞬間は、美しいと感じるのかもしれない。だから、戦争の破壊が巨大な愛情に感じたのかもしれない。

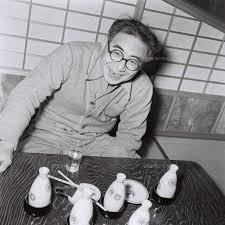

今から75年前の3月10日、東京下町大空襲の焼跡を伊沢は当てもなく歩いていた。人間が焼鳥と同じようにあっちこっちで死んでいた。この事実を坂口安吾は経験していたと思う。焼夷弾のふりそそぐ夜、伊沢は冷静だったが、著者はどのような感情で過ごしていたのだろうか。

この作品は1946年6月に発表されている。戦後の暗澹たる世相に、大反響だったとある。それぞれ自分の中にある感情に向き合うことで、次の希望に向かうきっかけになったのかもしれない。

難しい作品だったけど、坂口安吾は偉大な作家だと思った。

先日、2月17日は坂口安吾の命日だった。合掌

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?